矿山地质灾害防治新机制研究

2012-11-02朱清余振国孙贵尚

朱清,余振国,孙贵尚

(1.中国国土资源经济研究院,北京 101149;2.中国地质大学,北京 100083)

矿山地质灾害防治新机制研究

朱清1,2,余振国1,孙贵尚1

(1.中国国土资源经济研究院,北京 101149;2.中国地质大学,北京 100083)

新机制是要改变技术治理重于综合治理的现状,形成政府、企业和居民共同参与,行政、经济和法律手段相结合的新格局。在阐述矿山地质灾害表现形式和类型的基础上,从外部性、产权、信息公开和公众参与方面阐述新机制的基础理论。最后阐述新机制的基本思路和需要构建的主要制度,包括责任确认机制、产权交易机制、多元投资机制、信息公开机制和公众参与机制。

矿山地质灾害;新机制;基础理论;基本制度

1 矿山地质灾害的主要形式及其分类

矿产资源的开发给人类带来了巨大的实惠和丰富的物质财富,极大地促进了经济繁荣、社会进步和人类文明。然而,人类在开发利用矿产资源以满足自身需要的同时,由于不断改变和破坏矿区内部的地质环境,从而产生了大量的地质灾害隐患。从2001年到2009年,全国113108座矿山,采空区面积约为134.9×104hm2,占矿区面积的26%;采矿引发的矿山次生地质灾害累计12366起,造成直接经济损失330.5亿元,死亡人员约5998人,失踪人员约1030人。矿山地质灾害防治迫在眉睫①闰荣荣,张雪梅,我国矿山地质灾害防治投融资多元化模式探索,中国矿业2010年12期。

我国对地质灾害的治理日益重视。《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》提出“健全防灾减灾体系,增强抵御自然灾害能力”,并在第二十六中第三节专门论述“加强山洪地质气象地震灾害防治”。2011年6月,国务院出台了《关于加强地质灾害防治工作的决定》,提出了地质灾害防治工作的指导思想、原则、目标和工作方向。《国务院办公厅关于进一步加强地质灾害防治工作的通知》(2011),提出进一步做好地质灾害防治工作,要求“加强地质灾害隐患巡查和预警预报,及时转移受威胁群众,认真做好排险防治工作,强化应急抢险处置,落实各项防范应对措施,确保人民群众生命财产安全”。《国土资源部关于做好2011年全国地质灾害防治工作的通知》(2011)提出“积极探索全社会共同参与的地质灾害防治新机制”。本文首先从矿山地质灾害防治出发,探索地质灾害防治新机制。

1.1 矿山地质灾害的主要表现形式

1.1.1 采矿诱发崩塌、滑坡、泥石流灾害

由废渣、废石引起的滑坡、崩塌、泥石流灾害。泥石流是一种含有大量泥沙石块的流体,它具有巨大的能量,来势凶猛、破坏力极强,是矿山开采中常见的一种在人为作用诱发下产生的灾害现象。泥石流的形成有两个必要条件,一是大量的雨水,二是大量的沙石。雨水是大自然的产物,而泥沙则多属人为产品。一些矿山开采的剥离土和废石堆积在山坡或沟谷中,使围岩失去稳定性,形成大规模的崩塌和滑坡,为泥石流储备了丰富的松散固体物质,当暴雨来临时,便形成大规模泥石流,尤以西南三省最为频繁。泸沽铁矿、四川石棉矿、新康石棉矿等一些矿山均发生过这类泥石流。崩塌和滑坡也是矿山开采中经常发生的地质灾害,它的成因除采矿时未设置好排土场外,还有一个主要原因就是落后的采矿方式,如“崩落法”和“放大炮”,使围岩失去稳定性,从而改变了地质体结构,而发生大规模的崩塌和滑坡。如甘肃陇南滑坡区,滑坡分布面积达9067km2,有滑坡体12135处,这种严重滑坡与当地乱采铅锌矿有十分密切的关系。

1.1.2 采煤诱发的采空塌陷灾害

采煤使矿山天然应力场和力学平衡遭到破坏。由于开采时的放炮震动、回采冒顶,引起顶部岩体的开裂、塌落与位移,并且逐渐延伸到地面,产生了塌陷裂缝等地表变形。据调查,山西省13个主要矿区2035km2面积上,产生塌陷等地表变形面积达542 km2,占调查面积的26.6%,涉及到207个村庄、11.7万余人。其中八大矿务局所属矿区塌陷总面积达297.5km2,占采空区面积的61%①矿山环境恢复治理保证金缴存标准及其管理制度研究报告,中国国土资源经济研究院,2010年12月。。

塌陷对矿区周围群众的生产和生活造成了极大的破坏,将对社会、经济和生态产生极其重要的影响。主要危害有:(1)人均耕地急剧减少;(2)农村生产基础设施和生态环境遭到严重破坏;(3)居住和生活环境日益恶化;(4)矿区社会不稳定因素增加。

1.1.3 采矿诱发的岩溶塌陷灾害

岩溶塌陷系指由岩溶矿床开采引发的塌陷,它有别于一般城市、工厂岩溶水供水地区。它不仅受到矿山强排岩溶矿坑水的影响,还受到采空区的叠加影响,因而更加严重。以湘、鄂、粤、桂、赣等省区最为普遍和强烈。据调查,湖南岩溶塌陷比较集中的有湘中的涟源煤田、邵阳煤田、韶山煤田,湘西的黔溆煤田,以及湘南、湘中南的多金属矿山。这些矿山由于疏干排水,水位大幅度降低,降落漏斗范围宽广,多形成较大面积的塌陷区。

岩溶塌陷主要造成下述危害:(1)破坏地表供水水源,引起地表水体和井、泉干涸;(2)破坏地面环境及各种设施,如破坏良田、房屋、桥梁、交通以至造成人员伤亡;(3)恶化矿坑充水条件,危及矿井安全等。

表1 矿山开发诱发的地质灾害Table 1 Geo-hazards caused by mining

1.1.4 地下开采遇到的地质灾害

在地下矿井的开采过程中,由于不同的地质结构,可能产生塌陷、矿井热害、岩爆(矿震)、矿井瓦斯突出、矿坑突水等地质灾害。矿井热害往往是由于采矿区具有地热能,使矿井内环境气温超过人体正常热平衡所能忍受的温度,导致劳动效率降低,事故频率增加,健康受损,甚至中暑休克。岩爆往往是岩体中聚积的弹性变形势能在一定条件下的突然猛烈释放,导致岩石爆裂并弹射出来,影响井下作业。在复杂的地下环境中,还常常遇到瓦斯突出,如果处理不好,可能引起爆炸和作业工人休克的情况。井下突水主要由含水层引起,在违规操作或者非正常开采条件下,遇到积水巷道或采空区、溶洞、地下暗河等含水体,容易引起隔离岩层失稳,从而引起灾害。

1.2 矿山地质灾害的分类

以上矿山地质灾害大至可以分为3类:第一类是对矿产开发方有影响的,第二类是对矿产开发方以外的利益相关者有影响的,第三类是对开发方和非开发方都有影响的(表2)。

在第一类的地质灾害中,主要包括矿井塌陷、矿井热害、岩爆(矿震)、矿井瓦斯突出、矿坑突水等。这些灾害主要是对矿产开发方产生影响,威胁生产安全,减低生产效率。这种地质灾害只危害资源开发方,不具有一般环境治理的“外部性”特征。

在第二类的地质灾害中,主要包括地面塌陷、崩塌、滑坡、泥石流、水土流失、土地沙化等,这些灾害往往是由矿产开发方引发,主要是对矿产开发方以外的利益相关者产生影响,威胁矿区居民的生命财产安全,损害矿区居民的生产生活地质环境。这种地质灾害损害第三人的利益,具有典型的环境治理“外部性”特征。而且这类地质灾害有些是缓慢发生的,而且观察它们的技术性要求很高,具有一定的隐蔽性,受害者在相当长一段时间内才能感受出来,因此存在广泛的信息不对称和监管障碍。

第三类的地质灾害中,往往是地质作用和开发方共同作用的结果,如酸性矿坑水、砂土液化、水资源破坏与污染、煤田自燃、地震等。这些地质灾害既危害矿产开发方的利益,也对其他利益相关方产生伤害。这种地质灾害同时损害开发方和第三人受害,部分的具有环境治理的“外部性”特点。

表2 矿山地质灾害分类表Table 2 Classification of mining geo-hazards

2 矿山地质灾害防治新机制的理论基础

2.1 矿山地质灾害防治的主要经济理论

第一、“外部性”问题是矿山地质灾害防治的核心。

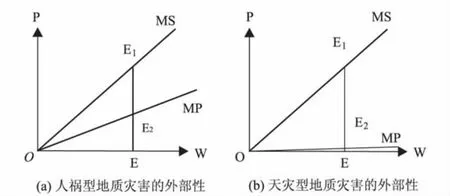

外部性问题是整个矿山地质灾害防治中的核心问题。地质灾害作为一种负的外部性既可能是人为(人祸)引发,还有可能是自然演化(天灾)引发,也可能是二者共同作用的结果。根据庇古以来的“外部性”分析范式,本文刻画了矿山地质灾害的外部性图(图1)。横轴OW为地质灾害的边际损害程度,OP为地质灾害的边际成本,从图1(a)中可以看出:在人祸型地质灾害破坏活动中,地质灾害引发者在获取E数量的社会福利时支付了OEE2的成本,但他实际损耗的社会成本却是OE1E,等于他支付的成本加上地质环境破坏的成本OE1E2。这就需要另外支付OE1E2区域的地质环境福利损失来治理环境,从而使地质环境保护达到均衡。在图1(b)中,地质灾害的私人边际成本为零,OW和MPC重合,E和E2点重合,此时的OE1E2=OE1E,国家需要支付整个矿山地质灾害的治理成本。

图1 矿山地质灾害的外部性Fig.1 Externality of mining geo-hazards

矿山地质灾害防治要求使“外部性内部化”,让矿山地质灾害引发者承担治理责任。在这一基本思路下,人为引发的地质灾害由引发人承担责任,但是自然引发的地质灾害缺乏责任方。这也是矿山地质灾害防治的新特点。地质灾害防治的新机制就是要通过激励手段为缺乏责任方的地质灾害寻找多元的治理主体,通过多种方法分摊地质灾害的“外部性”。

第二、产权交易是矿山地质灾害防治重要的激励手段。

科斯以来的产权学派认为,外部性产生的核心是因为产权没有完全界定的结果,如果能够充分的界定产权,实际上,市场可以有力的消除外部性。因此,产权交易是“外部性内部化”的主要激励手段。矿山地质灾害隐患点、地质灾害多发易发地域,往往都会被认为低价值的。传统对地质灾害是缺乏产权概念的,事实上,产权作为一个权力束,往往可以包涵多个方面的内容。

同时,矿山地质灾害的发生,必然是以一定的区域为载体的,矿山地质灾害发生地往往拥有土地、未完全开发的矿产、自然地理景观等资源。如果单纯将地质灾害作为单独的资源开发的环境代价而设立产权显然是缺乏整体视野的表现。而这些地质灾害发生区域的余留资源本身应该是地质灾害权利束的一部分。地质灾害作为环境问题的一种,对它的治理必须把它放到整个自然环境的框架中,而不是抛开与其相联系的资源,就灾害论灾害。

如果在整个自然环境的框架内,将这些资源作为客体创建产权与地质灾害防治任务作为一个整体的权利束出让,地质灾害的资源属性将大于灾害属性,并可以实现资源向资产、资产向资本的转化,地质灾害防治将成为具有收益的商业工程,从而根本上改善地质灾害防治投资匮乏的局面。

第三、信息公开和公众参与是完善地质灾害防治的重要保障。

信息不对称是市场失灵的重要原因,也是政府公共管理的重要障碍之一。在地质灾害防治中充分的信息公开具有三大优点:一是有效的监督政府在地质灾害防治中的行为,遏制腐败现象发生;二是能够为企业在地质灾害防治中的产权交易创造公开透明的市场环境,提高市场效率;三是能够消除居民对地质灾害的恐慌,为公众参与地质灾害防治提供条件。

广泛的公众参与同样具有三大优点:第一,可以大大的降低规制和监督成本;第二,使各利益群体通过一定的社会机制,尤其是弱势群体能够真正介入到决策制定与执行的整个过程之中,实现资源的公平、配置的合理;第三,由于人们对地质灾害的治理具有支付意愿,广泛的公众参与还可以为社会力量投入到地质灾害中创造平台和机会。

2.2 不同类型矿山地质灾害防治的特征

对于内生型的矿山地质灾害,是矿产资源开发中遇到的地质限制条件。这类地质灾害只和一个社会主体发生关系,即资源开发方。虽然这类地质灾害部分是因为地质构造和地质应力等自然力量作用下形成的,部分是由于不合理的开发行为引发的。但是由于这些地质灾害只危害资源开发方,不具有一般环境治理的“外部性”特征。

对于外生型的矿山地质灾害,往往是矿产资源开发引起的,但是和多个社会主体发生关系,即资源开发方引起地质灾害,损害第三人的利益,一开始这个第三人直接表现为矿区居民。实际上,随着地质灾害的产生,地方政府往往也成为利益相关者,因为大量的地质灾害的治理实际上是政府买单的,这个单最终要落到所有的纳税人身上。因此,第二类矿山地质灾害具有典型的环境治理“外部性”特征。

对于第三类矿山地质灾害,不仅矿产资源开发方受害,第三人也受害,所以,部分的具有环境治理的“外部性”特点。但是由于资源开发方受害,所有,较之于外生型矿山地质灾害,开发方有更强的治理冲动。

对于二三类矿山地质灾害,由于历史遗留问题,存在大量地质灾害严重的闭坑矿山,这类矿山资源开发主体灭失,难以寻找到原始责任方,往往由政府承担地质灾害防治责任。

3 矿山地质灾害防治新机制的构建

3.1 矿山地质灾害防治的基本思路

我们需要构建的矿山地质灾害防治新机制,就是要根据矿山地质灾害的分类,改变过去主要依靠技术、忽视其他综合手段的局面,针对不同类型的地质灾害,制定合理的治理政策措施。

针对第一类的矿山地质灾害,仍然主要依靠矿业开发企业自己解决,因为治理该类地质灾害的收益方是矿产开发企业,这也符合“谁治理、谁收益”的原则。实际上,企业对第一类地质灾害有较强的治理冲动,因为不治理将面对安全和收益风险,如果企业不治理这类地质灾害,那么就意味着企业不会开发矿产资源,此时,由于地质灾害失去损害的对象,而成为地质现象,而不再是地质灾害。

针对二、三类矿山地质灾害,应该形成“政府引导、多元投入、多方共赢”的基本框架,这也是矿山地质灾害防治新机制的核心所在。矿山地质灾害防治新机制的新主要体现在3个方面:一是有新的行为主体,改变过去政府“单打独斗”、合力缺乏的被动局面;二是要有新的管理方式,改变过去监管乏力、服务缺失的尴尬态势;三是要有新的市场手段,改变过去市场失灵、投资缺少的窘迫状况。要通过责任确认机制、产权交易机制、多元投资机制、监管服务机制、信息公开机制等系统工程的建设,形成政府、企业、居民共同参与,责任有主体、管理有力度、投资有收益,行政手段、经济手段、法律手段相结合的地质灾害防治新格局。

3.2 矿山地质灾害防治的主要制度

第一,积极构建地质灾害防治的责任确认制度体系。

对二、三类地质灾害,一定要通过立法明确肇事者的法律责任,坚持“谁破坏,谁治理”的原则,使灾害引发方承担灾害治理的责任。对可能引发地质灾害的工程建设和资源开发行为,要建立地质环境评估,建立地质灾害防治保证金制度,通过制度使责任方确实承担责任。

对于政府承担的地质灾害的治理,一方面,政府要加大投入,通过财政拨款和转移支付,积极投入到地质灾害的治理中。同时,我们要看到的是,政府的责任实际上也是每一个社会居民的责任。民主的政府实际上是群众意志的传达者和执行者。政府责任,一定程度上,就是居民责任。面对地质灾害,居民是这种“外部不经济”问题的受害者,也是“负外部性”产生的参与者,更是地质灾害防治的受益者。所以说,在确认政府与企业对于地质灾害防治责任的前提下,要让居民认识到地质灾害防治也是居民自身的责任,这种责任包括地质灾害防治的知情责任、参与责任、监督责任等。只有确认政府、企业和居民多方承担地质灾害防治责任,才能逐渐形成全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。

第二,积极构建矿山地质灾害防治的产权交易制度体系。

矿山地质灾害的治理,涉及面很广、工程周期长、需要投入多,随着我国资源开发整合共作的不断推进,我国的矿山数量从20世纪90年代的28万多个减至目前的11万多个,矿山地质灾害的历史遗留问题将日益凸显,在相当长一段时间内,矿山地质灾害将呈高发状态。那么,以有限的政府财力去治理无限的地质灾害,必然力不从心,必须积极利用市场手段,拓宽投资渠道,激励社会投资进入矿山地质灾害防治。

产权交易是落实“谁治理、谁受益”原则的重要手段。将矿山地质灾害发生区的土地资源、余留矿产、自然地理景观与地质灾害一起创建一个或者多个产权束,使每个产权束都成为有利可图的资源投资产品,从而使地质灾害“化害为宝”。要统筹考虑土地使用权的出让和流转、矿业权的出让和流转、自然地理景观开发权的出让和流转的修正和改进。事实上,地方上已有相关实践经验,如福建长乐市将境内闽江南岸原有一些废弃采矿点改造成公园,将公园设施、景点的冠名权授予投资者,来吸引企业和个人的资金投入,先后吸纳市烟草公司、保险公司、华能电厂、市建筑协会等企业和团体的赞助资金,从而大大拓宽了投资渠道,弥补了财政缺口。

第三,积极构建矿山地质灾害防治的多元投资制度体系。

一是各地各级财政要切实加大对矿山地质灾害防治的投入。由于许多矿区地处偏僻,土地资源的地租较低,自然地理景观吸引的消费者有限,而有的矿山预留资源禀赋低或者开采条件差,从而导致创建产权形成的地质灾害产品无利可图,这就需要进一步拓宽投资渠道,对这些地区的灾害治理进行补贴。各地各级政府是地质灾害防治的主要责任主体,要将地质灾害防治纳入经济社会发展总体部署,根据当地地质灾害隐患点和地质灾害可能发生的具体情况,在每年的财政预算中安排地质灾害防治的专项经费。

二是鼓励金融机构向矿山地质灾害防治项目提供信贷支持。地方政府要向金融机构推介地质灾害防治是重点项目、低风险项目、高回报项目的理念,鼓励金融机构向地质灾害防治项目予以政策倾斜。对于短期内难以获利的地质灾害防治项目,金融机构要提供贷款优惠,在政策允许的情况下提供低息贴息等优惠贷款。

三是设立矿山地质灾害防治公益捐助基金。建议设立“地质灾害防治公益捐助基金”管理机构,大力宣传地质灾害防治的重大意义,增加地质灾害防治的资金来源,缓解地质灾害防治的资金压力,把地质灾害防治公益捐助事业做好、做大、做强。如福建安溪县利用华侨众多的优势,鼓励华侨捐赠进行地质灾害治理,效果良好。

四是建立地质灾害联合保险制度。保险机构要尽快完善涉及地质灾害防治的险种,制订快捷便利、公平合理、居民认可的理赔制度,特别要建立与政府合作的联合保险机制。使地质灾害保险制度真正起到“分担风险、补偿损失、促进抗灾、支持治理”的积极作用,在一定程度上减轻政府地质灾害防治的财政负担,增强民众防范地质灾害的思想意识,提高法人和家庭对地质灾害的承灾能力,通过对灾害风险时间和空间维度的分解,确保投保人灾后能够及时获得生活保障和重建家园的资金支持。如福建省政府已授权省民政厅与中国人保财险福建省分公司签订农村房屋统保协议,其罗源县已经展开了理赔,获得了群众的广泛好评。

在这个过程中,要积极建立和完善地质灾害防治产业和市场,积极发展地质灾害防治技术服务产业、矿山地质环境保护与恢复治理工程产业、以地质公园与矿山公园为核心的地质环境观光旅游产业、地震灾害保险产业等。我国要通过相关立法和规定,鼓励和推进社会资本进入矿山地质灾害防治产业。这些产业的发展是地质灾害多项投资机制运行的基础,对于多元投资制度的完善具有重要意义,否则多元投资将成为空中楼阁。

第四,积极构建矿山地质灾害防治的信息公开制度体系。

矿山地质灾害防治涉及矿区居民、企业和政府多方的利益。公众具有地质灾害防治的知情权,矿山地质灾害的信息公开要立体的公开,不仅灾害的情况要有权威部门予以公开,而且灾害治理的情况也要随时予以公开,公开的渠道要广泛和多元,充分利用政府公报、报纸、媒体、政府官网、微博等多种方式予以公布,确保公众的知情权。

第五,积极构建矿山地质灾害防治的公众参与制度体系。

地质灾害的治理需要广泛的公众参与,地质灾害的治理需要打“人民战争”,地质灾害的治理需要调动社会各界的积极性。目前,矿山地质灾害的治理,群众往往只参与到执行中,在决策、监督和利益分配方面是不够的。要让广大的公众积极、主动、自觉地参与地质灾害防治的决策、执行、监督和利益分配,充分利用公开听证等政策工具,调动群众参与矿山地质灾害防治的积极性,提升居民的自我管理能力和自我发展能力。

[1]Tom Tietenberg.Environmental and Natural Resource Economics(Fifth Edition)[M].Boston:Addison Wesley Longman,2001.

[2]科斯,等.制度、契约与组织——从新制度经济学角度的透视[M].北京:经济科学出版社,2003.

[3]托马斯·思德纳,张蔚文、黄祖辉译.环境与自然资源管理的政策工具[M].上海三联书店,2005.

[4]庇古著,金镝译.福利经济学[M].北京:华夏出版社,2007.

[5]姚华军,朱清.关于地质环境保护经济制度体系的探讨[J].资源产业,2011,(2):1-5.

A NEW MECHANISM OF MINING GEO-HAZARD CONTROL

Zhu Qing1,2,Yu Zheng-guo1,Sun Gui-shang1

(1.Chinese Academy of Land &Resources Economics,Ministry of Land &Resources,Beijing 101149,China;2.China University of Geosciences,Beijing 100083,China)

The new mechanism is a new pattern with the participation of governments,businesses and residents.Administrative,economic and legal means are combined in it to change the status quo of technological treatment being focused much more than comprehensive treatment.Its basic theory is expounded in terms of externality,property right,information disclosure and public participation,on the basis of an analysis of forms and types of mining geo-hazards.Its main institutions are set forth finally,including liability verification,property right exchange,diversified investment,information disclosure and public participation.

mining geo-hazard;new mechanism;basic theory;basic institutions

TD167

:A

1006-4362(2012)02-0026-06

朱清(1983- ),男,汉族,博士,中国国土资源经济研究院与中国地质大学(北京)联合培养博士后,研究方向:资源环境经济。

2012-01-05改回日期:2012-03-13

国土资源部公益性行业科研专项项目《矿产资源开发环境代价核算理论与核算制度建设研究》(200811044);中国国土资源经济研究院青年探索项目《地质灾害防治新机制研究》([2011]12-9)