中国北方草原退化治理和草畜平衡模式转移研究*

2012-12-03侯向阳尹燕亭运向军李西良

侯向阳,尹燕亭,2,运向军,李西良,丁 勇

(1.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010010;2.兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730020)

中国草原资源丰富,天然草原面积占国土面积超过40%,其中北方草原面积达1.62亿hm2,占国土面积的17%。但是由于长期以来自然因素和人为因素的共同作用〔1-2〕,尤其是近几十年来人为因素的影响〔3-5〕,北方草原退化日益严重,退化草原面积占90%,其中严重退化草原达50%以上,草原生产力和生物多样性严重下降,草畜矛盾日益突出。

草原退化问题已引起社会各界的普遍关注。国家从2000年开始启动实施了系列政策和工程措施,如京津风沙源治理工程、退牧还草工程、草原生态奖补机制等,这些工程和政策措施中,以天然草原减少载畜量为目的的禁牧、休牧、季节性休牧、舍饲养殖等措施是治理退化草原的核心手段之一〔6〕,但越来越多研究发现,草畜平衡管理中的这种既要长期全面禁牧,又要不禁养和不减收的目标是很难实现的,草畜平衡政策在实行过程中,由于牧户的不理解,推行起来难度很大。分析原因,牧户作为牧区经济中最基本的决策单元,直接决定畜牧业活动如何开展〔7〕,由于牧户“心理载畜率”与政府草畜平衡标准之间存在差距,且牧民固守“心理载畜率”,导致牧户整体减畜困难,或者表面减畜但实际少减或不减。

牧户“心理载畜率”是笔者所在课题组提出的新概念,但纵观国内外研究,其实关于草畜平衡的研究有很多,如有的学者认为,草畜平衡落实困难,主要归因于草畜平衡政策制定中过度注重牲畜数量、草原生产力动态考察不够、标准制定不符合地方畜牧业发展要求等〔8-11〕;也有从牧户行为角度出发,认为牧户草畜平衡生产行为的因素首先是牧户对草场状况、放牧超载及效益的认知〔12-14〕,这种认知,或基于传统的本土知识,或基于惯性从众心理。更有研究明确提出,牧民认为只是“适度超载”,而不是任意的过度超载,许多牧户一方面坚持执行“自己的草畜平衡标准”〔16-18〕,另一方面在自我认知的驱动下,会通过租赁草场、走场等方式牧户的“草畜平衡”〔18〕。

现行草畜平衡落实有难度的关键原因就是牧户固守其心理载畜率,因此,实现牧户心理载畜率向政府和学者倡导的生态优化载畜率转移,认为需要考虑以下三方面问题:(1)心理载畜率模式(或称B模式)的合理性和惰性问题。牧户为什么会有一个心理载畜率?心理载畜率是如何形成的?有否合理性?形成的心理载畜率为什么会有比较稳定的惰性?(2)影响牧户心理载畜的因素有哪些?如何调控这些因素以调整和管理牧户心理载畜率?(3)从牧户心理载畜率向生态优化载畜率转移有无路径优化问题,转移的支撑条件是什么?针对上述问题,通过在内蒙古典型草原、草甸草原、荒漠草原典型旗县深入调研,以期运用实证案例和数据回答为从根本上解决草原退化和草畜矛盾提供重要的理论和事实参考。

1 研究地区和方法

1.1 研究地区

研究数据主要来源牧户调研和野外试验,其中调研数据来自于2012年7~9月课题组实地入户,分别在草甸草原、典型草原、荒漠草原选择新巴尔虎左旗、锡林浩特市、苏尼特右旗3个典型旗县开展调研,旗县地理位置及具体情况分别见表1。

表1 北方草原区调研旗县基本情况

野外试验在荒漠草原苏尼特右旗,具体试验设计、试验方法等见2.1.2.2。

1.2 研究方法

调研以问卷访谈调查法来收集数据,采用分层随机抽样的方法获取样本,从每个旗(市)抽取2~3个乡镇(苏木),每个乡镇抽取2~3个村(嘎查),从每个村抽取10~15户牧民,每地抽取60个牧户,共形成180份问卷,其中有效问卷166份;调研内容包括牧户基本情况、牲畜头数、心理载畜率和草畜平衡决策行为等方面。

本文采用Ecxel2007进行数据输入、初步处理和绘图,运用Stata11.0进行多元回归分析及模型模拟。

2 结果与分析

2.1 牧户心理载畜率概念及其证明

2.1.1 牧户心理载畜率概念

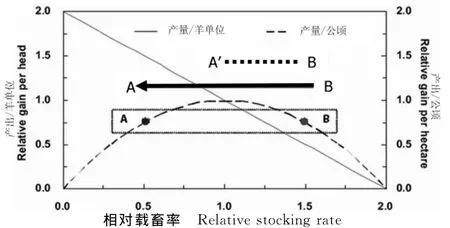

根据草原载畜率与单位面积畜产品产量及单位头数畜产品产量的关系模型(图2)〔19〕,随着载畜率增加,单位草地面积畜产品产量呈抛物线形,单位头数畜产品产量呈直线下降型,形成经济上同效但生态上明显异效的B和A两点,B点的载畜率远大于A点,模式A是生态优化载畜率模式,而模式B正是牧户固守的心理载畜率模式。

图1 牧户心理载畜率(B)和理论生态优化载畜率(A)

牧户心理载畜率是指牧户在基于过去(历史)信息的综合认知的基础上,判定自家草场在单位时期、单位面积上能实际承载的家畜头数,是牧户自己认为的合理“草畜平衡标准”,实际指导着牧户的畜牧业生产实践;生态优化载畜率是指在辨识牧户饲养牲畜所需营养和草地所提供营养的平衡及匮乏基础上,选择适宜饲养方式,并考虑未来气候变化背景下土壤、植被等的变化趋势,进行模型模拟的而得到的载畜率。

草畜平衡管理的核心正是实现牧户的经营模式从模式B转变到模式A,以最小的生态压力获得较高的经济收益,这是国内外学者和管理者强调的主流策略,但事实上大部分牧户仍选择B模式,亟需系统深刻剖析其原因所在。

2.1.2 牧户心理载畜率存在的佐证

2.1.2.1 牧户调查

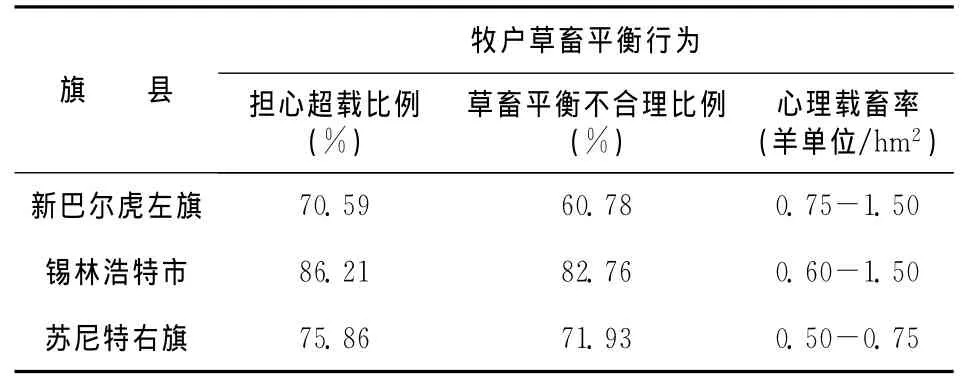

根据调查,不同草原类型区牧户草畜平衡行为统计结果如表2所示,从东至西,新巴尔左旗、锡林浩特市和苏尼特右旗分别有60.78%、82.76%、71.93%牧户认为目前实施的草畜平衡标准过高、不符合当地实际;分别有70.59%、86.21%、75.86%牧户却表示在实际畜牧业生产过程中,会担心草场的超载问题,因此会再实际生产过程中,自己会“根据雨水多少、草场好坏”采取调整适应行为,以实现草场和家畜之间的平衡,根据上述结果判断,不同草原类型区牧户存在自己的“草畜平衡标准”,即心理载畜率,正是该载畜率实际指导着牧户的畜牧业生产活动实践。

表2 北方草原不同类型区牧户草畜平衡行为统计

进一步调查到,尽管不同草原类型区、甚至同一类型区不同嘎查之间草畜平衡标准不同,但不同草原类型区牧户的心理载畜率趋于一致,新巴尔左旗、锡林浩特市和苏尼特右旗牧户的心理载畜率标准分别集中在0.75~1.50羊单位/hm2、0.60~1.50羊单位/hm2、0.50~0.75羊单位/hm2之间。牧户作为能动的个体,会根据自己所处草场的面积、生态状况等,具有自己认为的合理草畜平衡标准。由此亦可见,草场资源禀赋的不同对牧户草畜平衡决策起着重要的作用。

上述心理载畜率标准皆与当地草畜平衡标准不同,以荒漠草原苏尼特右旗为例,根据2011~2012连续调查,当地绝大部分嘎查草畜平衡标准为0.38羊单位/hm2,远远高于牧户心理载畜率0.50~0.75羊单位/hm2,之所以出现上述差距,分析认为,牧户牲畜头数呈“整体稳定、稳中上升”趋势,除非发生疾病、婚丧嫁娶、极端气候事件等,否则牧户不会大规模处理牲畜;同时,鉴于市场、气候不确定性,牧户不能准确判定来年年限好坏,如果当年处理过多牲畜,遇到好年景,则牲畜数无法迅速回升,势必影响收益,因此牧户会坚持相对稳定的牲畜头数,即保畜策略,必导致政府草畜平衡标准与牧户心理载畜率之间的差距。

2.1.2.2 野外试验

以荒漠草原苏尼特右旗为例,首先借助遥感数据和实地调研,将牧户家庭经济水平划分为高、中、低3个水平,以此相对应的是天然放牧状态下牧户草场夏季养殖水平的高、中、低3个等级,分别为1.50羊单位/hm2,0.75 羊单位/hm2、0.50 羊 单位/hm2。由于在实际情况中,没有完全禁牧的草场,因此冬草场选择整个夏秋季不放牧、暂时不产生经济效益的冬草场,最终将样本牧户草场确定为高经济水平、中经济水平、低经济水平、对照4个处理,每个处理设5个重复,即各经济水平下分别确定5个样本牧户草场作为处理区,试验各户家庭经济、牲畜头数及草场利用状况见表3。试验进行阶段,选择植被较均匀,地势平坦,地形起伏较小的地段进行试验。

表3 荒漠草原不同经济水平牧户基本情况

2011年9月,在每个处理区随机设置5个1m×1m的样方,采用地面剪齐法,取植物地上部分于65℃烘箱下烘24h,称其干重,测定植物群落的地上生物量,并在各处理区分别随机取0~10cm、10~20cm和20~30cm土层的土样5次重复,其中各重复以土钻分别取5个样点,所取土样混合均匀后,用四分法取土1kg左右,带回实验室进行分析机械组成(比重计法)和土壤营养成分。

土壤营养成分包括,全氮:凯氏定氮法(KDN-04A定氮仪);全磷:NaOH 熔融,钼锑抗比色法(722/722型分光光度计);全钾:NaOH 熔融,火焰光度法(FP640型火焰光度计);速效氮:碱解扩散皿法;速效磷:0.5mol/L NaHCO3浸提,钼锑抗比色法(722/722型分光光度计);速效钾:醋酸安浸提,火焰光度法(FP640型火焰光度计)。

具体试验结果如下:

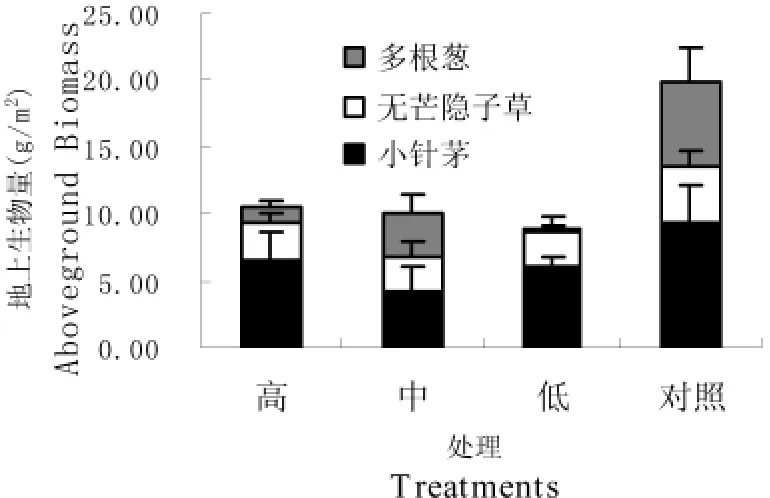

(1)地上生物量

由图3可知,地上生物量大小的顺序为:对照区(40.13g/m2)>中经济水平处理区(20.64g/m2)>高经济水平处理区(19.00g/m2)>低经济水平处理区(17.52g/m2),高、中、低经济水平处理区均与对照区之间存在显著性差异)(P<0.05),但不同经济水平处理区之间无显著性差异(P>0.05);不同经济水平处理区主要种群地上生物量的变化情况如图4所示,主要物种的地上生物量均以对照区最高,且不同经济水平处理区中,均以对照区小针茅地上生物量最高(9.33g/m2);高、低经济水平处理区无芒隐子草的地上生物量高于多根葱(2.68g/m2>1.16g/m2,2.44g/m2>0.33g/m2),而中经济水平处理区和对照区多根葱地上生物量高于无芒隐子草,其地上生物量分别为3.19g/m2和6.66g/m2,无芒隐子草地上生物量分别为2.66g/m2和4.25g/m2。

图2 不同经济水平草地植物群落地上生物量变化

图3 不同经济水平牧户草场主要物种地上生物量变化

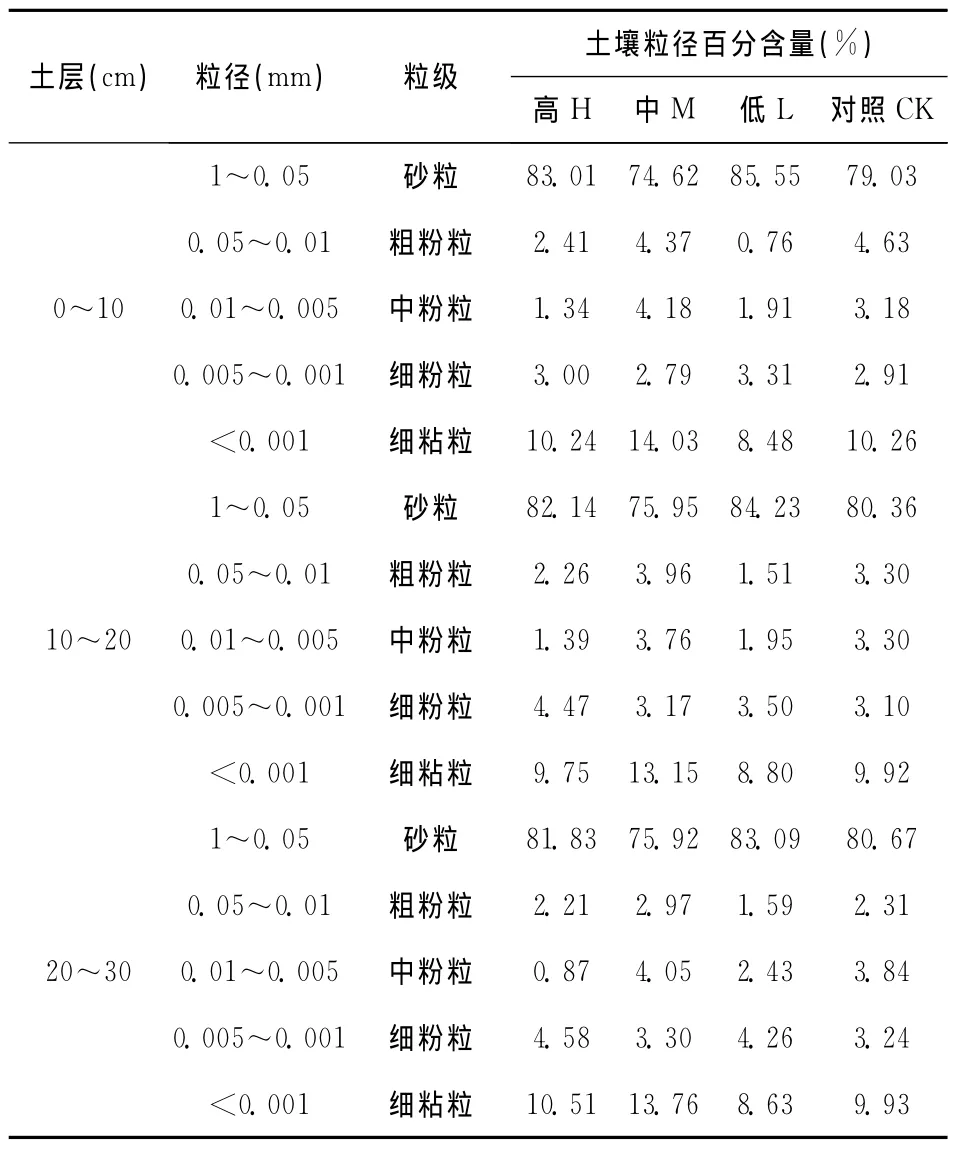

(2)土壤机械组成

通过对不同经济水平处理区和对照区样地土壤机械组成研究表明(见表4),各处理区均以砂粒的比例最大,粉粒和粘粒次之。0~10cm、10~20cm和20~30cm土层砂粒(1~0.05mm)含量均呈现:低经济水平处理区>高经济水平处理区>对照区>中经济水平处理区;粘粒(<0.001mm)含量0~10cm与10~20cm均呈现:中经济水平处理区>对照区>高经济水平处理区>低经济水平处理区。上述结果表明,由于低经济水平处理区实际牲畜放养量不一定低,甚至更高,实际牲畜放养量持续增强,而使地表植被受损,植被高度、盖度下降,裸露地表面积增加,土壤风蚀严重,蒸发加强,土壤物理性粘粒含量逐步减少,而砂粒逐渐增多,砂粒明显聚集,使土壤质地变粗;而中经济水平处理区和对照区砂粒含量比例小,粘粒含量比例大,说明这两个处理区盖度增加,土壤风蚀减弱,物理性粘粒逐渐富集,同时物理性砂粒比例也逐渐下降,使土壤机械组成发生变化;在土层分异时,表层变化明显而下层变化较为缓慢。

表4 不同经济水不同经济水平牧户草场土壤粒径百分含量(%)

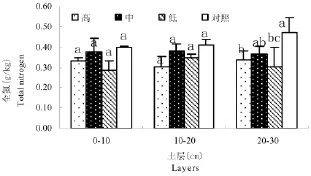

(3)全氮和速效氮

由图4可知,0~10cm、10~20cm、20~30cm土层土壤中全氮含量对照区最高,其次是中经济水平处理区,但不同土层土壤全氮含量不同经济水平处理区之间无显著性差异(P>0.05),在0~10cm和20~30cm土层土壤全氮含量变化规律一致,均为高经济水平处理区>低经济水平处理区。方差分析表明,20~30cm土层土壤全氮含量对照区显著高于高经济水平处理区和低经济水平处理区(P<0.05)。

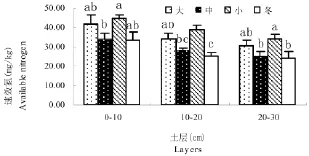

0~30cm土层土壤全氮平均含量为:对照区>中经济水平处理区>高经济水平处理区>低经济水平处理区,不同经济水平处理之间并无显著差异(P>0.05)。速效氮含量不同处理间存在显著性差异(P<0.05),低经济水平处理区最高,其次为高经济水平处理区,两者显著高于对照区和中经济水平处理区(P<0.05),含量分别为39.26、35.47g/kg和27.66、29.19g/kg。

在0~10cm、10~20cm和20~30cm土层中,土壤速效氮的含量均呈现出:低经济水平处理区>高经济水平处理区>中经济水平处理区>对照区(见图5),整体而言,0~10cm和20~30cm土层土壤中速效氮含量不同处理间无显著性差异(P>0.05);10~20cm土层土壤速效氮含量高、低经济水平处理区显著高于对照(P<0.05),且低经济水平处理区显著高于中经济水平处理(P<0.05)。

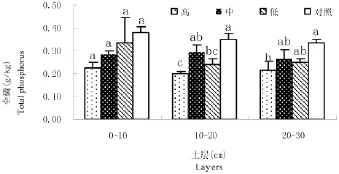

(4)全磷和速效磷

土壤全磷包括速效磷、有机磷和微生物磷。由图6可知,0~10cm、10~20cm、20~30cm土层土壤中全磷含量对照区最高,高经济水平处理区最低,但从整体而言,0~10cm和20~30cm土层土壤中全磷含量不同处理间无显著差异(P>0.05);10~20cm土层土壤全磷含量对照区显著高于高、低经济水平处理区(P<0.05),中经济水平处理区显著高于高经济水平处理区(P<0.05)。

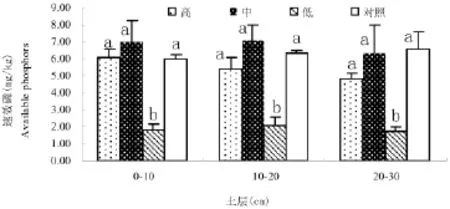

土壤速效磷的含量除了与放牧制度、放牧强度有极大相关性外,还随土壤类型、气候等条件的不同而不同〔24〕,测定土壤有效磷的含量能够了解土壤的供磷状况。由图7可知,0~10cm、10~20cm和20~30cm土层土壤速效磷含量中经济水平处理区、高经济水平处理区与对照区之间差异不显著(P>0.05),但对照区和中、高经济水平处理区速效磷的含量要显著高于低经济水平处理区,最低为2.55倍,最高达到3.86倍,可见低经济水平处理区中速效磷含量极低。试验结果表明,土壤表层的全磷平均含量排序为:对照区>低经济水平处理区>中经济水平处理区>高经济水平处理区,速效磷含量排序为:中经济水平处理区>高经济水平处理区>对照区>低经济水平处理区。

图6 不同经济水平牧户草地土壤全磷变化

图7 不同经济水平牧户草地土壤速效磷变化

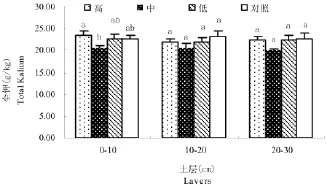

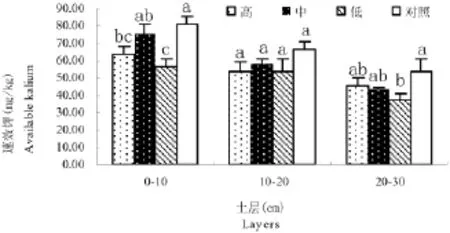

(5)全钾和速效钾

钾是植物营养三大必要元素之一,土壤中的钾多来自成土母质中的含钾矿物。土壤中全钾含量主要受母质、风化及成土条件、土壤质地、耕作及施肥情况等影响〔20〕。由图8可知,0~10cm、10~20cm和20~30cm土层土壤全钾含量中经济水平处理区最低,且不同土层中全钾含量不同处理间均无差异(P>0.05),0~30cm土层土壤全钾平均含量排序为对照区(22.85g/kg)>高经济水平处理区(22.65g/kg)>低经济水平处理区(22.35g/kg)>中经济水平处理区(20.49g/kg)。

速效钾是土壤中水溶性钾和代换性钾的总和,其中代换性钾占比例较大,为95%,水溶性钾比例较少,其含量随土壤类型、胶体含量等不同而不同。试验结果表明(见图9),在0~10cm、10~20cm、20~30cm土层土壤速效钾含量对照区最高,低经济水平处理区最低。其中,0~10cm土层土壤速效钾含量对照区显著高于高经济水平处理区和低经济水平处理区(P<0.05),中经济水平处理区显著高于低经济水平处理区(P<0.05);整体而言,10~20cm和20~30cm土层速效钾含量不同处理间差异不显著(P>0.05)。

0~30cm土层土壤全钾和速效钾平均含量对照区最高,这表明荒漠草原的连续放牧导致了土壤速效钾含量的降低,牧户按照自身的“草畜平衡标准”放牧,无论高低可能都存在超载现象,而划分冬草场,进行季节性休牧有利于土壤全钾和速效钾含量的增加。

图8 不同经济水平牧户草地土壤全钾变化

图9 不同经济水平牧户草地土壤速效钾变化

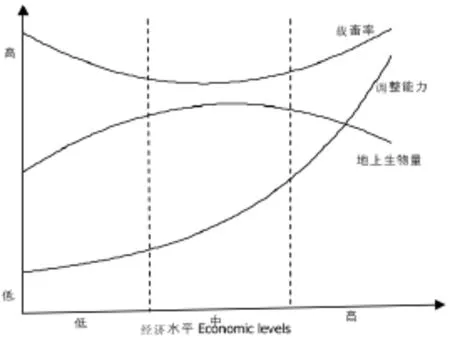

从上述对荒漠草原不同经济水平牧户草场的植被地上生物量、土壤机械组成及营养元素比较分析可知,不同牧户草场生态状况呈现趋同性,由于不同经济水平牧户流转草场、购买饲草料等能力存在分异,如低经济水平牧户(很多是贫困户)一般牲畜较少,而草场面积相对较大,但是由于经济等方面原因没有能力围栏,草场经常被相邻的牲畜大户或无草场户有意或无意地所占用;而高经济水平牧户则因为经济水平高、社会关系多,会采取租借草场、走场等措施,甚至通过购买草料等从牧区系统外向牧区系统内输入能量,来减缓自家草场的放牧压力,同时保持牲畜头数的维持或持续扩大。正是牧户在实际草畜平衡决策过程中,牧户长期的、不同的调整适应行为,使得荒漠草原家庭牧场生态状况趋于一致。由上述分析验证假设的三条关系曲线(见图2):

图2 不同经济水平牧户适应能力、草场载畜率及草场状况关系

第一,经济水平与调节适应能力的关系。经济水平越高调节适应能力越强,利用资源的能力也越强。高经济水平牧户通过走场、租用草场等方式缓减自家草场的压力,而低经济水平牧户被动地租出自家草场。

第二,不同经济水平牧户的草场载畜量关系:由于存在草场流转,低经济水平牧户草场实际载畜率并不低,甚至更高,而高经济水平牧户草场载畜率并没有过高。

第三,不同经济水平牧户的草场生态质量关系:中经济水平好于高经济水平和低经济水平。

由长期调整适应行为引发不同经济水平牧户草场实际载畜率趋同及草场生态状况趋同,进一步可断定,在草畜平衡决策中,不同牧户存在相对稳定的心理载畜率,而经济水平高低只是作为影响牧户调整适应能力的重要因子,鉴于此,要想从根本上改变牧户的草畜平衡决策行为,需要从全新的角度去探究。

受到降水、草地生产力等影响,不同草原类型区牧户心理载畜率明显不同,但不同牧户表现出明显的从众心理,心理载畜率表现出较强的稳定性,即受到外界自然环境、市场、政策等压力和不确定性因素,牧户不仅注重牲畜的数量问题,而且具有风险意识〔19〕,调研结果显示,在长期畜牧业生产实践中,90%以上牧户会选择保畜,这反过来引致牧户心理载畜率出现惰性,最终影响到牧户的草畜平衡决策。

因此,要从根本上解决我国草原退化和草畜平衡问题,必须从牧户这一直接实践主体出发,通过探究影响牧户草畜平衡决策的驱动因素,识别哪些特征的牧户心理载畜率和草畜平衡决策更易发生变化,以此为切入点,实现牧户草畜平衡模式的转移。

2.2 牧户心理载畜率影响因素分析

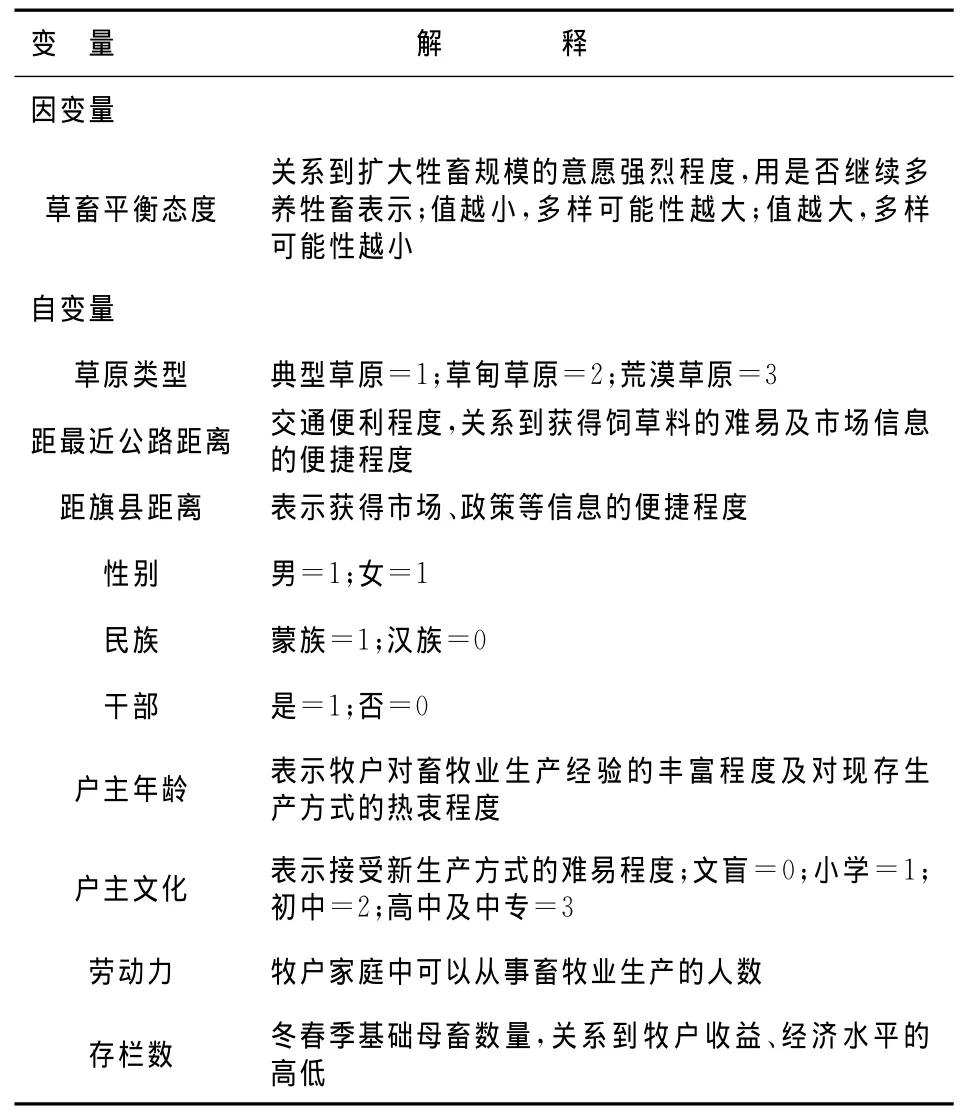

笔者将通过重点分析牧户在现有载畜量的基础上,扩大养畜量的心理欲望和需求,构建牧户扩大牲畜规模的欲望综合指标,作为因变量,并牧户家庭属性、自然因素、经济因素、文化因素等综合变量作为自变量,运用多元回归分析方法,探讨影响牧户心理载畜率的具体驱动因素,因变量和自变量的定义和解释见表5。

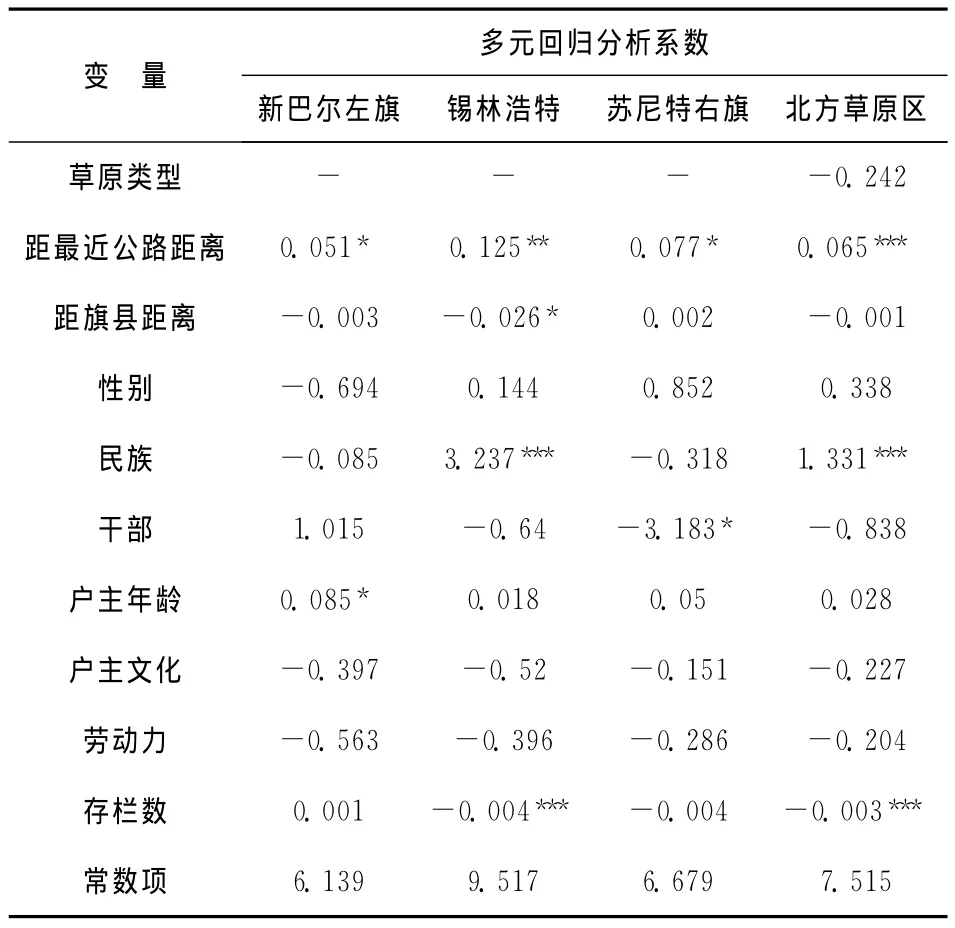

表5 北方草原区及各典型旗县牧户草畜平衡态度多元回归分析变量及解释

运用统计软件Stata11.0,对北方草原区及各典型旗县牧户草畜平衡态度数据进行多元回归分析,具体结果如表6所示,可知,在北方草原,不同草原类型区影响牧户草畜平衡决策的因素亦有所不同,但牧户距最近公路距离这一因素都不同程度地显著影响各类型区牧户草畜平衡决策,分析认为,距离公路远近直接决定了牧户交通条件,也就影响到牧户畜牧业生产中获得市场信息及购买饲草料的便利程度,离公路越近,牧户获得市场信息、购买饲草料等越便利,更容易受到市场导向,倾向于不断扩大规模,以获得更大的经济效益;而越距公路越远,因为购买饲草料等不方便及不易准确掌握市场、政策信息,牧户越倾向于维持现状,以求稳定。

在草甸草原区,户主年龄显著影响牧户草畜平衡决策(P<0.1),户主年龄越大,越倾向于保持现存牲畜规模,相反,牧户越年轻,受到经济利益等的驱动,越易扩大规模;典型草原区,民族属性显著影响牧户草畜平衡决策(P<0.01),蒙族牧户更倾向于维持现有牲畜头数,而汉族牧户则更注重经济效益的高低,也更倾向于选择不断提高牲畜规模以获得更多经济收入;从荒漠草原看,户主是否为嘎查干部显著影响牧户草畜平衡决策(P<0.1),分析认为,作为嘎查干部,更多接受政策信息,对市场把握也更准确,因此更容易响应政府的政策,追求生态和经济双赢。

表6 北方草原区及各典型旗县牧户草畜平衡态度多元回归分析结果

从整个北方草原区看,存栏数是牧户决定是否继续扩大牲畜规模的重要影响因素,现存牲畜规模越大,受到劳动力、饲草料成本等的限制,倾向于不扩大规模;从整个北方草原区中回归结果亦显示,蒙族牧户更倾向于维持现状,在畜牧业生产中更多考虑草畜平衡问题,不会一味扩大牲畜规模;同时,虽然劳动力因素并未显著影响牧户草畜平衡决策,但表明在牧户草畜平衡决策中,会考虑自有劳动力及雇佣劳动力成本等问题,受到这些因素限制,自有劳动力越少的牧户,越倾向不扩大规模。

从上述分析看,具有距离最近公路路程较远、年龄较长,嘎查干部、蒙族及家庭劳动力少等特征的牧户,越不倾向于扩大牲畜规模,也就意味着具有这些特征的牧户心理载畜率和草畜平衡决策更易发生变化,以此为切入点,探讨实现牧户草畜平衡模式转移的路径问题。

3 模式转移的路径选择

路径选择是一个过程管理问题。根据草畜平衡政策实际实施效果和牧户实地调研发现,笔者模拟出下图,一步到位的草畜平衡政策在理论上是很理想的,可以尽快实现草场的恢复,但牧民对畜牧业生产现状和扩大养畜渴望,使得全面彻底的减畜成为不可能。由图3可以看出从心理载畜率(B点)到生态优化载畜率(A点)的阻力是极大的。

相反,如果不直接从B到A,由一次性减畜转变为分段式减畜,如图中先从B到A',再到A,可以减少阻力一半,在草畜平衡模式转移过程中,需重点考虑以下几个问题:

3.1 时间尺度问题:分段式减畜目标实现的路径选择

实践已经表明,一次性减畜不为牧民接受,分段式减畜反而有其不可忽略的重要优势,而要实现分段式减畜则需要考虑时间尺度问题,即要实现草畜平衡,具体减畜要分为几个阶段,以及每阶段的具体减畜目标,及每个阶段的具体措施等,都是需迫切考虑的问题。

图3 心理载畜率向生态优化载畜率转变

3.2 规模尺度问题:联合和合作取得规模收益和合作优势的路径选择

现代经济管理学中著名的“木桶理论”(或限制因子理论)强调限制因素或短板的作用,重点是如何克服或抵抗限制因素,而新木桶理论则强调通过联合或合作,合作方分别取得所需的限制性资源,得到更好的发展。通过建立合作社、协会等合作方式的优势已经得到业界普遍认可,真正实现通过合作获得限制性的草地资源或牲畜资源,并提升牧户抵御灾害、接受新事物的能力,寻找到节支增收的渠道,是为实现生态优化载畜率需探索的重要方面。

3.3 牧户心理载畜率识别及驱动因素问题

现实已经表明,牧户心理载畜率正是引发牧户草畜平衡决策的根本所在,因此,要实现强制式草畜平衡向牧民自觉式草畜平衡转移,势必需要首先识别牧户心理载畜率的具体值或范围、特征及具体影响因素。

本文初步分析了牧户草畜平衡行为的影响因素,但仍亟需深入、系统辨识不同草原类型区牧户心理载畜率的具体值或范围,与牧户草场实际载畜率的关系,以及受到经济、生态、技术、自然、政策等哪些具体因素影响,亟需深入研究,以识别具有何种特征的牧户更容易接受畜牧业生产方式变化,为阻止草原退化、向生态优化载畜率转移,实现北方草原区草畜平衡和社会、经济、生态和谐可持续发展提供切实的理论基础和现实依据。

3.4 草畜平衡模式转移路径选择的支撑条件

综合上述,要实现牧户草畜平衡模式的转移,不仅需要考虑时间尺度、规模尺度问题,更亟需识别牧户心理载畜率和牧户草畜平衡行为,势必需要政府和学界的共同努力,通过深入牧区一线,开展系统、细致的牧户调查、野外试验等科研工作,理解牧民的心理,理解牧民草畜平衡行为,辨识牧户草畜平衡决策的内在机制,并通过选择和建立示范,剖析心理载畜率向生态优化载畜率转移的具体时间尺度和规模尺度,探明实现草畜平衡模式转移的具体科技问题。

〔1〕李晓兵,陈云浩,张云霞,等 .气候变化对中国北方荒漠草原植被的影响〔J〕.地球科学进展 .2002,14(20):254-264.

〔2〕吕晓英 .西部主要牧区气候暖干化及草地畜牧业可持续发展的政策建议〔J〕.农业经济问题,2007,(7):51-55.

〔3〕李博 .中国北方草地退化及其防治对策〔J〕.中国农业科学,1997,30:1-9.

〔4〕刘钟龄,王炜,郝敦元,等 .内蒙古草原退化与恢复机理的探讨〔J〕.干旱区资源与环境,2002,16(1):84-91.

〔5〕Oldeman.World Map of the Status of Human Induced Soil Degradation:An explanatory note〔M〕.Wageningen:International Soil Reference and Information Center,United Nations Environment Program.1981.

〔7〕尹燕亭,侯向阳,运向军 .气候变化对内蒙古草原生态系统影响的研究进展〔J〕.草业科学,2011,28(6):1132-1139.

〔8〕Waldron S.A.,Brown C.G.,Longworth J.W.Grassland degradation and livelihoods in China's western pastoral region:a framework for understanding and refining China's recent policy responses〔J〕.China Agricultural Economic Review,2010,2(3):298-320.

〔9〕李青丰,刘天明 .草畜平衡管理——以时间机制调控的思路〔J〕.中国草地,2005,27(1):72-74.

〔10〕杨理,侯向阳 .对草畜平衡管理模式的反思〔J〕.中国农村经济,2005,9:62-66.

〔11〕王卉 .草原管理政策不能“一刀切”〔N〕.科技时报2010.

〔12〕Macdonald K.A.,Beca D.,Penno J.W.,et al..Short communication:Effect of stocking rate on the economics of pasture-based dairy farms〔J〕.Journal of Dairy Science,2011,94(5):2581-2586.

〔13〕Macdonald K.A.,Penno1J.W.,Lancaster J.A.S.,et al.Effect of stocking rate on pasture production,milk production,and reproduction of dairy cows in pasture-based systems〔J〕.Journal of Dairy Science,2008,91(5):2151-2163.

〔14〕Victor S,Hua L M,Li G L et al.Redesigning livestock systems to improve household income and reduce stocking rates in China's western grasslands.In:Victor S,Hua L M,Li G L et al(eds).Towards sustainable use of rangelands in north-west China〔M〕.Dordrecht:Springer,2010,325-340.

〔15〕Brant K,Bazil F.Ecological Control of Rangeland Degradation:Livestock Management..In:Victor S,Hua L M,Li G L et al(eds).Towards sustainable use of rangelands in north-west China〔M〕.Dordrecht:Springer,2010,61-79.

〔16〕达林太 .娜仁高娃 .对内蒙古草原畜牧业过牧理论和制度的反思〔J〕.北方经济,2011.6:32-35.

〔17〕吴铀生 .社区草畜平衡模式解析与政策建议——四川省甘孜藏族自治州草原社区调查报告〔J〕.西南民族大学学报(人文社科版),2009,10:55-59.

〔18〕周圣坤 .草场资源:牧民视角的利用和管理——对内蒙一纯牧区嘎查(村)的个案研究〔J〕.农业经济,2008,7:43-45.

〔19〕Kemp D,Brown C,Han Guodong,et al.Chinese grasslands:problems,dilemmas and finding solutions〔C〕.In'Development of sustainable livestock systems on grasslands in north-western China',Kemp D.R.,Michalk D.L.ACIAR Proceedings No.134.Australian Centre for International Agricultural Research:Canberra,2011.12-23.

〔20〕闫瑞瑞 .不同放牧制度对短花针茅荒漠草原植被与土壤影响的研究〔D〕.呼和浩特:内蒙古农业大学,2008:97.

〔21〕陈烨 .蒙古族文化的生态学思考〔J〕.内蒙古社会科学(汉文版),2001,22,33-37.

〔22〕张秀华 .塞外移民对近代内蒙古经济社会发展的影响〔J〕.2009,吉林大学学报(社会科学版),49(5):46-41.

〔23〕丁鹏 .内蒙古阿拉善巴彦浩特镇汉族移民文化变迁研究〔D〕.兰州:兰州大学,2010:131-154.