人生的困境

——“道德悖论”是什么

2012-10-30金立,应腾

金 立,应 腾

(浙江大学语言与认知研究中心,杭州 310028)

人生的困境

——“道德悖论”是什么

金 立,应 腾

(浙江大学语言与认知研究中心,杭州 310028)

主持人语:中国逻辑学会秘书长 邹崇理研究员

作为社会热点问题,“道德悖论”现象引起了伦理学家、公共知识分子乃至社会公众越来越多的关注,人们尝试着从不同角度对之进行解读,进而提出解决方案。金立博士等的《人生的困境——“道德悖论”是什么》一文立足于逻辑学角度对“道德悖论”现象进行了深刻剖析,经论证得出结论:“道德悖论”并非悖论,而是由二难推理构成的道德困境。这一论断将有助于我们正确认识乃至解决“道德悖论”。胡浩博士的《类比论证的特征及其评价标准》一文则在归纳类比论证基本特征的基础上,探讨了类比与隐喻的区别,进而评介了Bartha近来提出的类比论证评价标准和程序。

“道德悖论”是近年来伦理学家关注的热点问题。在对其进行深入讨论前,先对“道德悖论”概念加以考证,确定其是否属于悖论范畴是一个具有极为重要现实意义的步骤,因为这将影响我们如何选择破解此类问题的方法和路径。立足于逻辑学角度对“道德悖论”进行分析后可得出结论:“道德悖论”并非悖论,而是由二难推理构成的道德困境。

道德悖论;二难推理;道德困境

随着中国经济、社会、文化的全面发展,一些以前并不多见的“道德失范”问题日渐严重起来,引起了社会的普遍关注,而这些问题本身难以完全用市场经济的“逐利性”去解释。近年来有学者提出“道德悖论”概念,尝试从一个崭新的角度去描述、分析乃至解决社会中的这些现象。然而,作为典型的逻辑学概念,悖论有其自身的辖域,“道德悖论”能否纳入悖论的范畴需要从逻辑上进行考证,下文,我们将从悖论的科学定义出发对“道德悖论”加以研判。

一、“道德悖论”的定义及类型

虽然“‘道德悖论’正在成为伦理领域的常用术语”[1],但是以笔者涉及的文献资料来看,对于“道德悖论”的定义目前却仍未有定论,相对较为系统的是钱广荣教授所给出的定义:道德悖论是道德现象世界中一种特殊的矛盾,是一种出现在行为选择的结果、具有善恶绝对对立和对抗性质的自相矛盾[2]。按照学术界的普遍理解,“道德悖论”的典型形式大致可归为如下三种:①参见王习胜:《道德悖论研究探赜》,《光明日报理论周刊》2009年2月17日,第11版;王习胜:《关于道德悖论属性的思考:从逻辑的观点看》,《安徽大学学报:人文社会科学版》2007年第35卷第5期,第502-507页。

其一是康德提出的实践理性的“二律背反”(或称“德福悖论”[3]):康德认为“一个可能的世界的最高的善必然是德行与幸福在同一个人身上的统一,就是幸福与道德恰恰相称。”[4]247但人是感性和理性的二重存在,作为理性存在,人理应遵循道德的绝对命令行事,践行道德律令;作为感性存在,人又必然会把追求幸福当作最高目标,把满足自然欲望当作幸福,可是一旦如此,就势必冲破实践理性的约束而无视道德律令。于是“道德”与“幸福”相背离,实践理性陷入了二律背反。

其二是医患关系中的“道德悖论”:医方在遇到患病但又无力支付诊疗费用的患者时,该不该救治或者救治到什么程度?如果救治,费用全要由医方承担,如果拒绝救治,坐视患者病情恶化而不理显然又不人道。依传统道德观念,医方应弘扬道德精神,牺牲自己的利益救治伤患者。这种每次总是牺牲一方的利益保全另一方利益的做法是不能作为普遍的规则得以持续的[5]。

其三是德性论“道德悖论”——分苹果情境:假设两人分一大一小两个苹果,因为在德性论看来,如果谁先拿并且拿了小的,就是道德的,反之则是不道德的。所以在此处德性论用假设的方式可以制造一系列的矛盾:先拿且拿小者“不自觉”地把“不道德”的恶名留给了后拿、拿大者,前者道德价值的实现以牺牲后者的道德人格为代价;若再假定后拿且拿大者也是一个讲道德的人,就会出现两人终因相互谦让而拿不成的奇怪结果;而如果后拿、拿大者是一个不讲道德的人,那么先拿且拿小的行为价值就意味着姑息和纵容甚至培育了后拿、拿大者的不道德意识——讲道德的良果却结出不讲道德的恶果[6]。

从目前的研究资料来看,①详见钱广荣、王习胜、吴先伍、刘叶涛、张鲁宁、王艳等人相关论文。上述三种情况可以作为道德悖论的典型形式。王习胜教授对这三种类型进行了甄别:康德的实践理性的“二律背反”所指谓的是道德的一般原则问题,医患关系的道德悖论其实是“在同一事例上发生了不同的道德规则相互冲突的情形”,而分苹果情境的道德悖论,则是一种道德行为选择所产生的善、恶不同结果的对立[7]。

虽然学界将上述现象称为“道德悖论”,然而它们真的是悖论吗?让我们一起看看悖论的科学定义:“(逻辑)悖论指谓这样一种理论事实或状况,在某些公认正确的背景知识下,可以合乎逻辑地建立两个矛盾语句相互推出的矛盾等价式。”“公认正确的背景知识”、“严密无误的逻辑推导”以及“可以建立矛盾等价式”,是构成严格意义逻辑悖论必不可少的三要素[8]。第一个结构要素中的“公认”概念说明了“悖论实际上是一种与认知共同体本质相关的语用现象”[9]。通过“悖论”的语用学意义和“公认”的模糊性可以使狭义逻辑悖论向广义悖论拓广。但这种拓广并非没有约束,由于悖论是由三要素共同决定的,所以任何“广义悖论”都必须满足“三要素”标准,“道德悖论”也不例外。下文,我们将从悖论的三个标准出发对上述三种类型逐一加以分析。

二、“公认正确的背景知识”之分析

对于某一悖论而言,“公认正确的背景知识”其实是指“同一公认正确的背景知识”,“同一”要求背景知识的内容不能互相冲突,不然知识系统便不一致,也就称不上“正确”。而“公认”概念则可以引申出“悖论度”[9](悖论的级别或程度)这一概念,“背景知识”的公认度决定了悖论的“悖论度”,例如“理发师悖论”的前提(“给且只给那些不给自己理发的人理发”)就只是一个包含自相矛盾的特设,而不是“公认正确的背景知识”,因此“如果把悖论分为十个级别,那么理发师悖论可放在最低级别”[10],视为一种悖论的“拟化形式”[11]13,区别于严格的逻辑悖论。总之,前提存在明显缺陷的“悖论”,并不是真正的悖论[12]153。据此,笔者对“道德悖论”的三个典型例子进行考察后发现,三个例子均不满足“同一公认正确的背景知识”。

一方面,三个例子的“背景知识”都是一些判断的关联,难以满足“同一”。首先,对于康德的实践理性的“二律背反”而言,康德在其中使用的是两种准则,即作为理性存在者的人的准则(必然追求德行)和作为感性存在者的人的准则(必然追求幸福),但这两个准则事实上是互相冲突的,因为在各自的准则下作为不同的存在者的人所追求的最高目标不同,所以将两者统一到最高的善是不可行的。因此,康德实践理性“二律背反”的“背景知识”不满足“同一”。其次,对于医患的“道德悖论”案例而言,医方之所以陷入困境,显然是由于其对自身行为作了如下两方面的考虑:既要符合传统道德观念,又要追求经济收益,但这两个目的在出现了没钱且必须尽快治疗的患者的情况下恰恰构成了一定的对立。因此,这一案例中存在着一个自相矛盾的特设前提,不满足“同一”。最后,对于分苹果的“道德悖论”情境,在判断一个选苹果行为是否道德时有三条标准,第一条是“先人后己”,第二条是“不使他人的道德人格受损”,第三条是“不让不道德者获益”的原则。其中第一条和第二条在后选者是道德者的情况下发生冲突,第一条和第三条在后选者是不道德者的情况下冲突起来,因此这一例子虽然出现道德行为导致不道德结果的“矛盾”,但其前提无法满足“同一”。

另一方面,这三个例子中的“背景知识”只是一些涉及道德的价值观,难以达成悖论所要求的“公认正确”。价值观是后天形成的,在形成过程中主要受到环境、地位和物质生活条件的影响,因而具有差异性。且由于社会组成人员的更替和环境的变迁,社会或群体的普遍价值观念又有可变性。因此,建立在价值观之上的评价标准也具有差异性和可变性,而这种标准的不确定是逻辑悖论所不允许的。对于康德的实践理性“二律背反”而言,作为背景知识的“对于人作为两种存在者的划分”和“最高的善”作为价值观并没有定论。对于医患案例而言,经济利益和传统道德孰轻孰重在不同的社会、时代和知识背景下都会有差异性评价。对于分苹果的案例,道德与不道德的区分标准中,“先人后己是否损害了他人的道德人格”、“做好事是否反而培养了他人的恶习”等这些观念也都仍处于无法准确界定的状态。总之,这些模糊可变的道德标准难以符合悖论所要求的“公认正确的背景知识”。

三、“严密无误的逻辑推导”之论证

严密无误的逻辑推导,即指依据正确的形式,从真前提得到真结论的推理过程。引入现代逻辑学的手段和方法,我们可以对三类典型的“道德悖论”中涉及的推理过程进行形式刻画。结果表明,上述三个例子在推理中均一致地使用了二难推理的复杂构成式,正是这一特征,它们才被冠上了“道德悖论”的称号。

二难推理是日常语言中的常见论证,由假言选言命题组合而成。所谓二难则是因为面对二难问题的人必须做出选择,而无论选择什么,都会得出一个他不能接受的结论[13]331。根据结论是直言命题还是选言命题可区分二难推理的简单式与复杂式,根据前提中选言命题的选言支是肯定充分条件假言命题的前件还是否定充分条件假言命题的后件可区分二难推理的构成式和破坏式。二难推理的复杂构成式可以简单表示为:(p→r)∧(q→s)∧(p∨q)→r∨s。①此公式所表示的是二难推理的典型形式,分析具体例子时可作相应调整和变化。通过分析,我们认为,上述三个道德悖论的例子皆可以用二难推理进行描写和刻画。

首先,“德福悖论”从形式上可分析如下:

如果追求幸福,那么就势必要违背德行。

如果遵守德行,那么就会失去幸福。

或者追求幸福,或者遵守德行。

所以,或者违背德行,或者失去幸福。

我们以p表示追求幸福,r表示违背德行,q表示遵守德行,s表示失去幸福,可以将上述推理作形式化表示:(p→r)∧(q→s)∧(p∨q)→r∨s。显然,这一形式正是最普遍的二难推理复杂构成式。处于这一状态中的人在做出选择后,不是失去幸福,就是违背德行,都无法达到康德所定义的“最高的善”。

其次,“医患悖论”则可以分析为一个更典型的二难推理:

如果医治患者,那么医方经济受损

如果不医治患者,那么医方不人道。

或者医治,或者不医治

于是,或者医方经济受损,或者医方不人道。

同样,以p表示医治患者,则┐p表示不医治患者,q表示医院经济受损,r表示医方不人道,上述推理可以表示为:(p→q)∧(┐p→r)∧(p∨┐p)→q∨r。显然,这也是一个典型的二难推理,由于排中律,在这两个选言支外没有第三种可能,医方只能在两个难以接受的结果间做抉择。

最后,由于“分苹果悖论”使用了三条标准(“先人后己”的原则,“不使他人的道德人格受损”原则,“不让不道德者获益”的原则),显得较为复杂,因此分类讨论。

第一种情况是当后选者也是道德者时,此时采取的标准是:

标准一:“先己后人、把好的留给别人”是道德的,反之则是不道德的。

标准二:“不使他人的道德人格受损”是道德的,反之则是不道德的。

以此可构建两个形式相同但结论相反的二难推理(令A为先选者):

i)如果A选大苹果,根据标准二,A的行为是道德的。

如果A选大苹果,根据标准一,A的行为是不道德的。

A选大苹果

A的行为或者是道德的或者是不道德的。

ii)如果A选小苹果,根据标准一,A的行为是道德的。

如果A选小苹果,根据标准二,A的行为是不道德的。

A选小苹果

A的行为或者是道德的或者是不道德的。

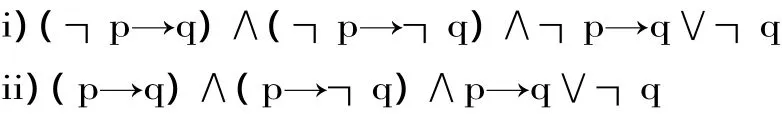

令A选小苹果为p,因为只有一大一小两个苹果可选,且A必须选一个,所以A选大苹果为┐p,令A是道德的为q,则A是不道德的为┐q。上述分析可以形式表达为:

第二种情况是当后选者是不道德者时,采取的标准是:

标准一:“先己后人、把好的留给别人”是道德的,反之则是不道德的。

标准二:“不让不道德者获益”是道德的,反之则是不道德的。

依据这两条标准,我们可以构建两个不同的推理过程:

i)如果A选小苹果,那么根据标准一,A的行为是道德的。

如果A选小苹果,那么根据标准二,A的行为是不道德的。

A选小苹果

A的行为或者是道德的或者是不道德的。

ii)如果A选大苹果,根据标准二,A的行为是道德的。

如果A选大苹果,根据标准一,A的行为是不道德的。

A选大苹果

A的行为或者是道德的或者是不道德的。(第二种情况的形式刻画与符号化后第一种情况相同,故不赘述。)

综上所述,三个例子的推理均为二难推理复杂构成式,只是在公式的表达上稍有差异。相比之下,前两个比较典型,第三个较复杂些。这恰恰说明了二难推理在加入实质性内容后将呈现丰富的表现形式这一重要特征,从而让我们对二难推理有了进一步的深刻把握。

四、“可以建立矛盾等价式”之剖析

“可以建立矛盾等价式”具体有三方面的含义:首先,可以建立矛盾等价式,是逻辑悖论的形式特征[8]。“可以建立”并没有要求矛盾等价式一定要直接出现在实际的语言表述中,但语言表述必须包含逻辑矛盾,进而可以用逻辑手段将这种矛盾揭示出来。其次,矛盾等价式不仅强调“矛盾”,也强调“等价”,即“相互推出”。因此矛盾等价式不仅要从A→┐A,而且同时也要能从┐A→A。再次,作为逻辑悖论构成要素的矛盾等价式是逻辑矛盾的特殊形式,这种逻辑矛盾是前提和结论之间的矛盾,而非结论之间的矛盾。由第二部分的逻辑分析可知,三类典型的例子均未建立矛盾等价式。

首先,“德福悖论”的结论是或者违背德行,或者失去幸福,两者均只是难以接受的结果,结论与前提之间并无矛盾。而即使认为结论是“最高的善永远无法达到”,也并不和前提发生矛盾,因为前提预设的是“最高的善是最高的德行与幸福的统一”,而非“最高的善可以达到”。

其次,在“医患悖论”中,医方面对的两个行为选择“要不要给患者医治”构成了推理的前提,两种对立的结果“或者损失经济利益,或者违背人道原则”则构成了推理的结论。可以说前提之间构成矛盾,结论在一定的社会道德约束之下也可以形成一种对立,但是,无论如何,都不可能形成前提与结论之间的矛盾,更谈不上结论与前提之间的互推。

最后,“分苹果悖论”一直强调的是在结果中出现“善恶并存”的情况,其所谓的“悖”其实是指推理结果中出现了善与恶并存的矛盾现象,我们认为,这种矛盾不符合矛盾等价式的要求。“分苹果悖论”之所以会被称为悖论,其直接原因在于较多学者认为其“‘形’具备一般悖论的反逻辑公式,即‘A即非A’的形式”[2],但事实上提出这一说法的学者只是误将“即”理解为逻辑含义中的“并且”,他们提出的“A即非A”其实是指:“承认善(A)就得同时承认恶(非A),承认恶(非A)就得同时承认善(A)”和“否认恶(非A)就得同时否认善(A),否认善(A)才能同时否认恶(非 A)”[2]。由此,相关学者将这一观念上升为道德悖论的普遍特征:“道德悖论是在道德价值选择和实现过程中同时出现的善果与恶果并存的自相矛盾的道德现象,依据逻辑悖论的‘矛盾等价式’来解读就是承认善果就必须承认恶果,反之亦是。”[14]上述观念的逻辑结构是“A∧┐A”,但事实上,反逻辑公式中用自然语言表述的“即”的逻辑含义是“当且仅当”,矛盾等价式用符号应该表示为“A↔┐A”才对,两者完全不同。更何况,悖论讨论的矛盾存在于前提和结论之间,而非结论之间,在结论之间形成矛盾的不是悖论,而是二难推理。

五、余论

综上分析可知,“道德悖论”的三种类型除了满足逻辑推理过程无误的条件外,并不符合另外两个条件,因此均非悖论。由于其在分析中一致地依托了二难推理,我们认为,称之为“道德悖境”、“道德困境”或“道德两难”可能更为合适。从纯粹形式上而言二难推理并无特殊之处,但是正如金岳霖先生所言:“(二难推理)使人注意的地方完全在实质方面”[15]56,符合二难推理形式存在的“道德困境”一直伴随着人类的生活,并引起了伦理学家关注。

从历史记载中搜寻此类“道德困境”,与“医患悖论”类似的是孟轲当年在“嫂溺援手”与“男女授受不亲”之间的选择,①详见《孟子·离娄上》。而分苹果的“道德困境”则与孔子对子贡赎回奴隶后不取酬金之行为的批评如出一辙;②详见《吕氏春秋·察微》和《孔子家语·致思》的相关记载。发展到当今社会,“道德困境”无论从数量上还是内容和形式上都出现了很快的发展,如媒体为追求新闻轰动效应的“新闻传媒道德困境”、③详见:卓越、季为民,《中国新闻出版报》2004年10月19日第8版。通过曝光的手段对不道德者进行谴责的“人肉搜索道德困境”以及好心却遭“恶报”的“做好事道德困境”④相关资料来自:男子自称搀扶老太反被告上法庭,《南方都市报》2007年9月6日,http://www.nddaily.com/A/html/2007-09/06/content_230768.html;女孩假扮大学生跪地乞讨月入万元,《新华报业网-南京晨报》2008年12月21日,http://news.163.com/08/1221/16/4TMTE94S00011229.html这些现象的不断蔓延,最终将可能导致道德冷漠、道德界限的模糊以及道德的缺失。

面对“道德困境”普遍存在的客观事实,道德困境的破解迫在眉睫。我们将上述这些现象定性为由于二难推理导致的道德困境,而二难推理的最大难点和本质特点就在于认识主体或行为主体在对立的选项中无法作出完美的选择,因此,突破主体和选项的限制从而引入其他力量或者是创造新的选项,不失为一个方法论上的启示。例如“医患悖论”,若能借助社会的各种力量对医院进行经济上的补偿,那么就有希望实现既保证医方道德上不亏欠,又保证其经济不受损的目标。

道德困境不仅是伦理学、社会学和逻辑学的交叉问题,还与意识科学有着密不可分的关系。因为现实生活中人在做道德选择时必然会掺杂意图因素,如灾害后的捐款,商人虽然会慈善地伸出援助之手,但是很难排除其中一部分是为了玩噱头吸引眼球,还有一部分是被舆论所逼迫“就范”的,由此就会出现承诺的捐款未能如期到位等一系列后续状况。道德困境与生俱来的跨学科性和变化性为对其的有效破解增加了难度和复杂性,在道德理论创新的同时,还要积极推进社会管理创新、制度创新和文化创新,立足于不同的视角、积极整合各个学科的优势、成果和方法,为有效解决此类问题提出新的对策和建议。

[1]王习胜.道德悖论与道义悖论[J].哲学动态,2007(7):35-40.

[2]钱广荣.道德悖论界说及其意义[J].哲学动态,2007(7):30-34.

[3]戴兆国.道德悖论视阈中的德福悖论[J].道德与文明,2008(6):12-14.

[4]约翰·华特生.康德哲学原著选读[M].韦卓民,译.北京:商务印书馆,1991:247.

[5]甘绍平.应用伦理学的特点与方法[J].哲学动态,1999(12):23-26.

[6]钱广荣.道德价值实现:假设、悖论与智慧[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2005(5):511-517.

[7]王习胜.关于道德悖论属性的思考:从逻辑的观点看[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2007(5):502-507.

[8]张建军.逻辑悖论研究引论[M].南京:南京大学出版社,2002:8.

[9]张建军.广义逻辑悖论研究及其社会文化功能论纲[J].哲学动态,2005(11):47-51.

[10]Sainsbury R M.Paradoxes[M].Cambridge:Cambridge University Press,1988.

[11]张建军.科学的难题——悖论[M].杭州:浙江科学技术出版社,1990:13.

[12]张建军,黄展骥.矛盾与悖论新论[M].石家庄:河北教育出版社,1998:153.

[13]欧文·M·柯匹,卡尔·科恩.逻辑学导论[M].张建军,潘天群,等,译.北京:中国人民大学出版社,2007:331.

[14]钱广荣.道德悖论的本质与模态[N].光明日报理论周刊,2008-09-02.

[15]金岳霖.逻辑[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

Predicaments in Life:What is“moral paradox”

JIN Li,YING Teng

(Center for the Study of Language and Cognition,Zhejiang University,Hangzhou 310028,China)

“Moral paradox”is one of the hot topics which ethicists have concerned in recent years.But whether“moral paradox”can be categorized as real paradox needs more evidence.Its categorization will influence our choice of methods and ways to tackle moral problems,thus has practical significance.After detailed analyses from logic perspective,we hold that“moral paradox”is not paradox.It is moral predicament caused by dilemma.

moral paradox;dilemma;moral predicament

B819

A

1674-8425(2012)01-0007-05

2011-10-12

金立(1971—),女,浙江杭州人,博士,副教授,硕士生导师,研究方向:语言学、逻辑学、语言哲学;应腾(1985—),男,浙江仙居人,博士研究生,研究方向:逻辑学。

(责任编辑 王烈琦)