不同温度贮藏热鲜猪肉品质变化比较

2012-10-27禹迎迎徐幸莲周光宏

金 鑫,禹迎迎,徐幸莲,周光宏*

(南京农业大学 肉品加工与质量控制教育部重点实验室,江苏 南京 210095)

不同温度贮藏热鲜猪肉品质变化比较

金 鑫,禹迎迎,徐幸莲,周光宏*

(南京农业大学 肉品加工与质量控制教育部重点实验室,江苏 南京 210095)

比较研究25、20、15、10℃和4℃五种贮藏温度下的热鲜猪肉在食用品质(蒸煮损失率、剪切力、肉色)、pH值、挥发性盐基氮(TVB-N)和微生物上的差异。结果表明:25、20℃和15℃热鲜肉无最佳消费时段,10℃和4℃最佳消费时段分别在36h和48~72h左右;25、20、15、10℃和4℃的热鲜肉一级鲜消费时段分别在12、18、36、48h和96h内。在48h内,10℃贮藏的热鲜肉与4℃贮藏相比,在蒸煮损失率、肉色(L值和a值)和TVB-N值方面无显著差异,且剪切力变化优于4℃贮藏的热鲜肉。

贮藏;温度;热鲜肉;猪肉;食用品质

热鲜肉是指宰后胴体未经预冷而直接上市销售的鲜肉[1-2]。“半夜宰猪,早市卖肉”,自古以来,中国人早已习惯了消费热鲜肉。2009年我国肉类总产量为7649万吨,猪肉占63.9%[3]。在生鲜猪肉中,热鲜肉的市场占有率在60%以上,而近年市场占有率有所增加的冷却肉只占15%[4]。可见,我国生鲜猪肉的消费结构在较长一段时间内还是以热鲜肉为主,但是鲜见针对我国目前热鲜肉品质的研究。本实验比较研究在25、20、15、10℃和4℃贮藏的热鲜肉在品质上的差异,为我国鲜肉的生产销售、消费食用及市场监督提供一定理论指导。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

宰后1h的第6~11根肋骨处的猪背最长肌 孝陵卫屠宰厂;营养琼脂 北京陆桥技术有限公司;所用常规化学试剂均为分析纯。

1.2 仪器与设备

pH-211酸度计 意大利Hanna公司;Testo735热电偶 德国Testo公司;C-ⅡG型全自动测色色差仪日本Minolta公司;低温生化培养箱(控温精度±0.1℃,温度均匀度±1℃) 上海STIK设备有限公司;GM200碾磨仪 德国Retsch公司;KJELTEC2300全自动定氮仪瑞典Foss公司;YYW-2型剪切力仪 南京土壤仪器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 样品采集与贮藏

选取宰后1h内的猪背最长肌(第6~11根肋骨处),修整成5cm×5cm×12cm长条,盛在塑料盘内,盘口覆盖一层保鲜膜(氧气透过率14483cm3/(m2·24h·atm),水蒸气透过量54g/(m2·24h)),分别贮藏在25、20、15、10℃和4℃生化培养箱内,每隔一定时间取出肉样,测定指标值,待感官评定肉样发生刺鼻异味时,结束测定。

1.3.2 剪切力测定

参考周光宏等[5]的方法,将肉样分割成2.54cm×4cm×4cm的肉块,浸没在80℃水浴锅内至中心温度达70℃时取出,冷却至室温,用1.27cm取样器沿肌纤维方向切取肉柱,用剪切力仪测定剪切力。

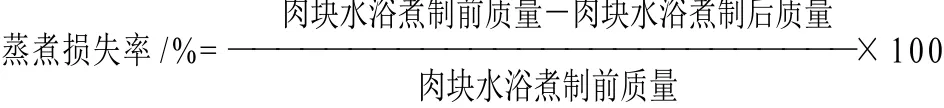

1.3.3 蒸煮损失率测定

将肉样分割成2.5cm×4cm×4cm的肉块,置于蒸煮袋内,抽去袋内空气,使肉块表面与蒸煮袋紧贴,密封袋口,没入75℃水浴锅中保持30min,将肉块取出放置至室温,用滤纸擦去表面水分后称质量,用下式计算蒸煮损失率:

1.3.4 肉色测定

参考李春保等[2]的方法,采用CIEL*a*b*法测定,每块肉样选取6点,分别用色差仪测定肉色值:L*值(亮度)、a* 值(红度)和b* 值(黄度)。

1.3.5 挥发性盐基氮(total volatile basic nitrogen,TVBN)测定

参考姬勇[6]的方法,称取10g肉样加100mL蒸馏水匀浆,浸渍30min后过滤,利用全自动定氮仪测定TVBN值含量。

1.3.6 pH值测定

按1.3.5节方法制备肉样匀浆,未浸渍30min前测定pH值。

1.3.7 微生物测定

参考《食品卫生微生物学检验:肉与肉制品检验》进行微生物计数[7]。

1.3.8 统计分析

采用单因素方差分析和多变量间的相关分析,SPSS 13.0进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同贮藏温度条件下热鲜猪肉剪切力比较

如表1所示,刚贮藏时(0h)的肉样剪切力无显著差异,随着贮藏时间推移,各温度下的剪切力呈现先上升后下降的趋势。25、20℃和15℃条件下,肉样剪切力随时间上升较快,25℃贮藏肌肉剪切力值在12h时达到最大,20℃和15℃贮藏肌肉剪切力值最大出现在18h,而10℃和4℃贮藏肌肉剪切力值最大出现在24h。

2.2 不同贮藏温度条件下热鲜猪肉蒸煮损失率的比较

如表2所示,刚贮藏时(0h)肉样蒸煮损失率无显著差异,蒸煮损失率率在22%~23%。25℃贮藏肉样的蒸煮损失率上升较快,18h达到最大值32.3%;其他4组蒸煮损失率的变化差异不显著,肉样的最大蒸煮损失率都在(29.5±1)%内。

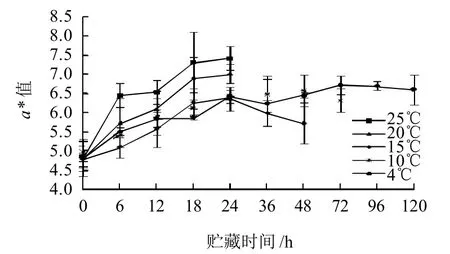

2.3 不同贮藏温度条件下热鲜猪肉pH值的比较

表1 不同温度贮藏热鲜猪肉剪切力的变化Table 1 Shear force change of fresh pork stored at different temperatures kg

表2 不同温度贮藏热鲜猪肉蒸煮损失率的变化Table 2 Cooking loss change of fresh pork stored at different temperatures %

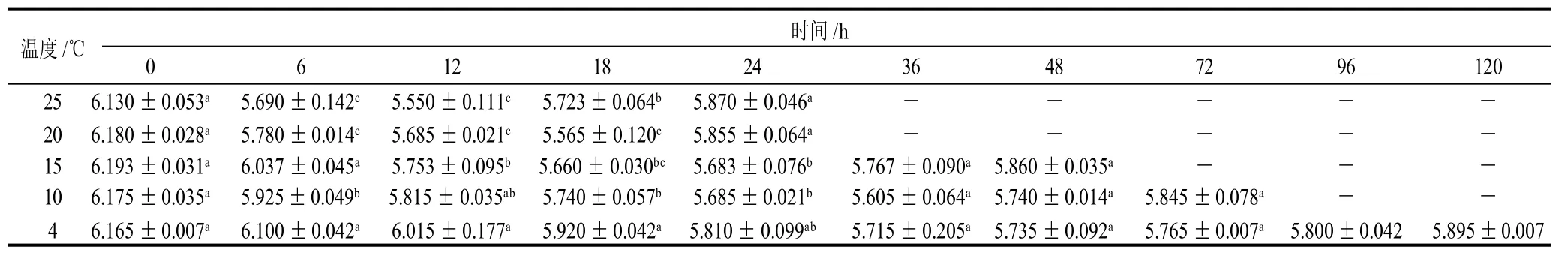

表3 不同温度贮藏热鲜猪肉pH值的变化Table 3 pH change of fresh pork stored at different temperatures

如表3所示,刚贮藏时肉样pH值为6.15左右,随着贮藏时间推移,各温度的pH值呈现先下降后略上升的过程。25℃贮藏肉样12h到达极限pH值,20℃和15℃贮藏肉样需要18h达到极限值,而10℃和4℃贮藏肉样需要36h,呈现出在相同贮藏时间温度越高pH值变化越快的现象。

在厦门,创业人包装的桂银太董事长感觉高端设计人才极缺; 科富翔彩印吴重蔚董事长介绍说,挖人的公司车辆就停在厂门口,人上车就给500元。

2.4 不同贮藏温度条件下热鲜猪肉肉色比较

2.4.1L*值

图1 不同温度贮藏热鲜猪肉L*值的变化Fig.1 L* value change of fresh pork stored at different temperatures

如图1所示,宰后刚结束的肉样L*值在35左右,随着贮藏时间推移,各贮藏温度肉样的L*值呈现逐渐上升的过程。其中,25℃贮藏肉样的L*值上升最快,在12h时L*值达到最大值42.659;其他4组的变化相似,L*值都逐渐上升到43±1。

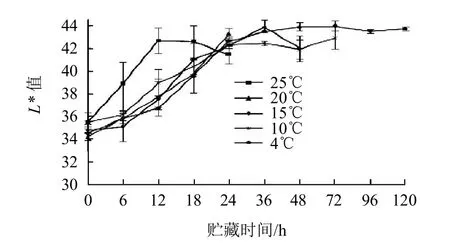

2.4.2a*值

图2 不同温度贮藏热鲜猪肉a*值的变化Fig.2 a* value change of fresh pork stored at different temperatures

如图2所示,随着贮藏时间推移,各温度条件a*值呈现逐渐上升的过程。在25℃和20℃贮藏条件,a*值上升较快,且最大值较大,从6h开始,25℃贮藏肉样的a*值变化与15、10℃和4℃三组差异显著,与20℃贮藏肉样差异不显著。15、10℃和4℃贮藏温度,肉样a*值变化相似,差异不显著。

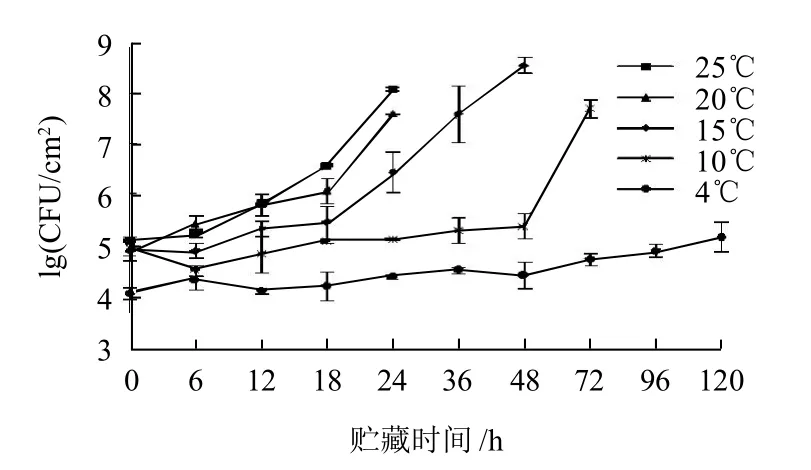

2.5 不同贮藏温度条件下热鲜猪肉细菌总数的比较

图3 不同温度贮藏热鲜猪肉细菌总数的变化Fig.3 Total bacterial count change of fresh pork stored at different temperatures

如图3所示,贮藏温度越高,肉样中的微生物生长繁殖越快。25、20℃和15℃贮藏条件下,微生物生长较快,10℃贮藏48h后微生物开始快速生长,4℃生长缓慢。

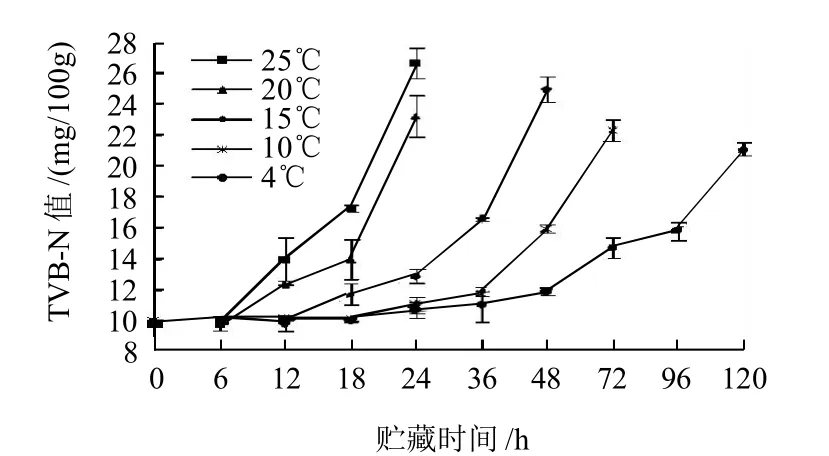

2.6 不同贮藏温度条件下热鲜猪肉TVB-N值的比较

图4 不同温度贮藏热鲜猪肉TVB-N值的变化Fig.4 TVB-N change fresh pork stored at different temperatures

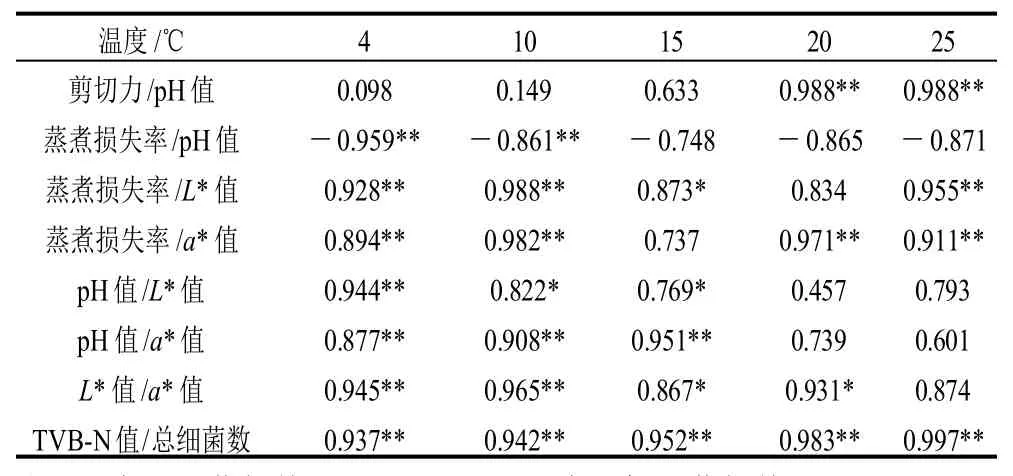

2.7 不同贮藏温度条件下热鲜猪肉各指标间的相关系数

利用SPSS 13.0进行多变量间的相关性分析,表4列举了部分相关系数较大的指标之间的相关系数。

表4 不同温度贮藏热鲜猪肉各指标间的相关系数Table 4 Correlation between eating quality parameters of fresh pork stored at different temperatures

3 讨 论

刚屠宰结束的猪肉嫩度最好,随后发生宰后僵直,嫩度变差,最后发生解僵成熟,嫩度得以改善[8]。本实验宰后1h(贮藏0h)的热鲜肉剪切力值较低,随后发生宰后僵直,剪切力值逐渐上升。由于温度大于15℃,肌肉发生热收缩[9],所以25℃和20℃贮藏肉样呈现温度越高肌肉收缩越快且越剧烈的现象(表1)。25℃和20℃贮藏肉样12h时开始成熟,但24h内变质(图4),未能经历充分成熟过程;10℃和4℃贮藏肉样24h时开始成熟,但由于贮藏期较长,有充分的成熟时间使嫩度得以改善。

肌肉的系水力与pH值存在相关性(表4),这是由于在pH值下降过程中,肌蛋白带有的正电荷逐渐被中和,导致肌肉系水力逐渐变差,蒸煮损失率上升,当肌肉处于极限pH值时,接近肌蛋白等电点,此时肌肉系水力最差。宰后肌肉pH值下降是由于肌肉中肌糖原无氧酵解产生乳酸和ATP分解产生磷酸根离子造成的[10],随着贮藏时间的推移,腐败微生物开始以葡萄糖、氨基酸、乳酸等为底物,代谢产生胺类物质[11],导致贮藏后期肉样pH值上升。本实验还呈现出贮藏温度越高pH值变化越快的现象,这是由于贮藏温度高,肌肉内的ATP和肌糖原分解快,所以肌肉pH值下降快,同时贮藏温度高腐败微生物生长也快,而腐败微生物的快速生长需要代谢乳酸和产生胺类物质,所以pH值上升也快。

肉色是影响猪肉外观和吸引消费者购买最重要的因素。贮藏时间对肉色有较大影响,本研究表明,随着贮藏时间的延长,鲜肉L*值和a*值有所升高(图1、2),肉色变的鲜红,这是由于随着贮藏时间的延长,高铁肌红蛋白还原力升高,导致氧合肌红蛋白的积累,Feldhusen等[12]发现宰后储藏3d的牛肉,氧合肌红蛋白含量一直升高。同时贮藏温度也对肉色有较大影响,本研究发现25℃和20℃贮藏肉样的a*值上升较快,研究表明纯化的高铁肌红蛋白还原酶的最适温度25℃,此时其还原高铁肌红蛋白为氧合肌红蛋白的能力最强,有助于肌肉保持鲜红色。然而,25℃和15℃贮藏肉样,在贮藏后期L*值有所下降(图1),这可能与肉样后期腐败相对严重(图3、4),产生大量高铁肌红蛋白使肉变得暗红有关。

热鲜肉表面的微生物主要来源于猪的表皮及屠宰销售过程中的环境,最常见的微生物有假单胞菌、热死环丝菌和来自粪便的肠杆菌科细菌等。4℃低温几乎抑制了所有微生物的生长,但也有少数嗜冷菌能够生长,如假单胞菌是-1~25℃有氧贮藏肉类的主要腐败菌[11]。所以,本实验中10℃和4℃贮藏肉样微生物的生长缓慢,4℃贮藏120h热鲜肉微生物未达到105水平。

TVB-N是评价鲜肉新鲜度的唯一标准。按照TVB-N含量/(mg/100g)可将鲜肉分为三个等级:一级鲜肉(<15)、次鲜肉(15~25)、腐败肉(>25)[13]。15℃贮藏的热鲜肉在36h时超过一级鲜的水平,而10℃和4℃贮藏肉样分别在48h和96h超过一级鲜的水平(图4)。各温度下肉样的TVB-N含量与总细菌数呈正相关(P<0.01)(表4),这是由于热鲜肉腐败微生物的次级代谢分解肉上含氮化合物(如氨基酸、蛋白质)产生大量氨和胺等碱性含氮物。

4 结 论

25、20℃和15℃贮藏热鲜肉食用品质各项指标不能统一达到相对最佳点,无最佳消费时段;10℃和4℃贮藏的最佳消费时段分别在36h和48~72h左右,此时肌肉已经充分成熟,肉色鲜红,为一级鲜肉,总细菌数在105以内;在25、20、15、10℃和4℃贮藏条件,热鲜肉一级鲜的消费时段分别在12、18、36、48h和96h以内。

冷却肉是指在整个生产流通过程中温度严格控制在0~4℃范围内的鲜肉[14-15],本实验4℃处理的热鲜肉类似于冷却肉。在48h内,10℃贮藏的热鲜肉与4℃相比,在蒸煮损失率、肉色(L值和a值)和TVB-N含量方面无显著差异,且剪切力变化优于4℃贮藏的肉样,所以面对当前节能减排的要求,消费者可以选择食用10℃贮藏48h内的热鲜肉。

[1] 王菁莎, 刘景彬. 热鲜肉、冻结肉和冷却肉之比较[J]. 肉品卫生,2005(9): 32-34.

[2] 李春保, 周光宏, 徐幸莲, 等. 热鲜猪肉、普通冷却猪肉和真空包装冷却猪肉加工过程中品质变化研究[J]. 肉类工业, 2008(3): 24-32.

[3] 中国肉类协会. 2009年中国畜禽养殖和肉类禽蛋生产的概述[J]. 中国肉类协会简报, 2010(6): 8-10.

[4] 中国肉类协会. “十二五” 期中国肉类工业发展战略研究的报告[J].中国肉类协会简报, 2010(8): 9-14.

[5] 周光宏, 李春保, 徐幸莲. 肉类食用品质评价方法研究进展[J]. 中国科技论文在线, 2007, 2(2): 75-82.

[6] 姬勇. KJ ELTEC2300全自动定氮仪测定羊肉中的挥发性盐基氮[J].石河子大学学报: 自然科学版, 2005, 23(5): 538-540.

[7] 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所. GB/T 4789.17—2003食品卫生微生物学检验: 肉与肉制品检验[S]. 北京: 中国标准出版社, 2003.

[8] 李胜杰, 徐幸莲, 周光宏. 宰后肌动球蛋白解离对肉品嫩度的影响研究进展[J]. 食品科学, 2010, 31(21): 442-445.

[9] 周光宏. 肉品加工学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002: 63-64.

[10] LAWRIE. Lawrie,s 肉品科学[M]. 7 版. 周光宏, 译. 北京: 中国农业大学出版社, 2009: 55-60.

[11] NYCHAS G-J E, SKANDAMIS P N, TASSOU C C, et al. Meat spoilage during distribution[J]. Meat Science, 2008, 78(1/2): 77-89.

[12] FELDHUSEN F, WARNATZ A, ERDMANN R, et al. Influence of storage time on parameters of colour stability of beef[J]. Meat Science,1995, 40(2): 235-243.

[13] 郭培源, 毕松, 袁芳. 猪肉新鲜度智能检测分级系统研究[J]. 食品科学, 2010, 31(15): 68-72.

[14] 吴菊清, 周光宏, 徐幸莲, 等. 宰后成熟过程中冷却牛肉、猪肉色泽和嫩度的变化[J]. 食品科学, 2008, 29(10): 136-139.

[15] GILL C O. Extending the storage life of raw chilled meats[J]. Meat Science, 1996, 43(Suppl 1): 99-109.

Quality Change of Fresh Pork at Different Storage Temperatures

JIN Xin,YU Ying-ying,XU Xing-lian,ZHOU Guang-hong*

(Key Laboratory of Meat Processing and Quality Control, Ministry of Education, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

In order to examine the quality of fresh pork on the market, eating quality parameters including cooking loss, shear force, color, pH, total volatile basic nitrogen (TVB-N) and total bacterial count of fresh pork stored at 25, 20, 15, 10 ℃ and 4 ℃were analyzed comparatively. The results showed that fresh pork stored at 25, 20 ℃ and 15 ℃ did not reveal the optimal consumption time; however, fresh pork stored at 10 ℃ and 4 ℃ revealed the optimal consumption time after storage for 36 hours and 48 - 72 hours, respectively. Fresh pork stored at 25, 20, 15, 10 ℃ and 4 ℃ could maintain the optimal consumption time within 12, 18, 36, 48 hours and 96 hours. Within 48 hours, fresh pork stored at 10 ℃ had no significant difference in cooking lose,color (L* value anda* value) and TVB-N, but had better shear force when compared with the fresh pork stored at 4 ℃.

storage;temperature;fresh pork;edible quality

TS251.51

A

1002-6630(2012)16-0261-05

2011-06-20

国际科技合作项目(2009DFA31770)

金鑫(1985—),男,硕士研究生,研究方向为肉类加工与安全。E-mail:2009108079@njau.edu.cn

*通信作者:周光宏(1960—),男,教授,博士,研究方向为肉品科学。E-mail:ghzhou@njau.edu.cn