铍针治疗慢性棘上韧带损伤疗效观察

2012-09-25叶青青胡思进戴亮

叶青青,胡思进,戴亮

(浙江省瑞安市中医院针灸科,浙江 325200)

慢性棘上韧带损伤是腰背部疼痛的常见原因之一,临床表现为腰痛位于后正中部,起卧困难,行动受限,每当负重或弯腰时,即感腰部不适,影响功能。本病好发于青壮年,可严重影响患者的生活及工作质量,导致患者腰背疼痛和运动功能障碍。本病属于中医学“痹证”范畴。笔者根据机体的生理、病理特点,采用铍针治疗慢性棘上韧带损伤 88例,并与常规针刺治疗 40例相比较,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

128例慢性棘上韧带损伤患者均经我院骨伤科诊查后转入我科治疗,按就诊顺序随机分为治疗组88例和对照组40例。治疗组中男47例,女41例;年龄最小18岁,最大72岁,平均54岁;胸椎棘上疼痛47例,腰椎棘上疼痛8例,胸腰椎棘上合并疼痛33例。对照组中男22例,女18例;年龄最小20岁,最大71岁,平均53岁;胸椎棘上疼痛21例,腰椎棘上疼痛6例,胸腰椎棘上合并疼痛13例。两组患者性别、年龄及疼痛部位比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

疼痛均以T5-6棘突多见,T12-S1棘突次之,腰椎棘突少见,腰背部有外伤史和劳损伤;疼痛多为钝痛或针刺样痛,轻者酸痛,重者不能仰卧,弯腰或低头时加重,疼痛可向棘旁扩散,在棘突可触及梭形肿块,质地硬;胸腰椎CR摄片未见骨质病变。

2 治疗方法

2.1 治疗组

患者取俯卧位或侧卧位(颈,胸,腰向前弯屈),医者先用右手拇指指尖按压寻找最痛点,在棘突或棘突上下两端触诊找到体表压痛点后,用指端垂直向下做十字压痕,注意十字压痕的交叉点对准压痛点的中心,或用紫药水做出标记,因棘上韧带位置较浅,痛点亦较表浅,稍按压后即感明显疼痛,用碘伏或乙醇-碘酒-乙醇常规消毒皮肤,以标记为中心螺旋向外,其范围略大于治疗的操作范围的2倍。采用0.60 mm×50 mm铍针,其末端扁平带刃,刀口为斜口。用无菌注射器抽取0.5%利多卡因注射液2 mL,在标记处注射1皮丘,铍针刀口线与脊椎纵轴平行从注射点刺入,深度达棘突顶部骨面,先在压痛点处数次点刺,然后将针体倾斜 45°,在疼痛棘突的上缘或下缘,行纵行剥离,刀下如遇韧性硬结,则纵行切开后出针,用棉花签压住针孔 2 min,以防针孔出血,贴上创可贴保护针孔以防感染。每星期治疗1次,2~4次为1个疗程。

2.2 对照组

取阿是穴、八髎和委中穴。阿是穴采用围刺,余穴常规针刺,得气后接 G6805-2A型电针治疗仪,采用连续波,强度以患者耐受为度,留针30 min。每天治疗1次,10次为1个疗程

3 治疗效果

3.1 疗效标准

治愈 疼痛消失,脊柱活动功能恢复正常。

显效 疼痛基本消失,脊柱活动功能明显改善。

无效 疼痛无减轻,活动无改善。

3.2 统计学方法

应用SPSS13.0统计软件;对评定结果计数资料进行卡方检验,计量资料进行t检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

3.3 治疗结果

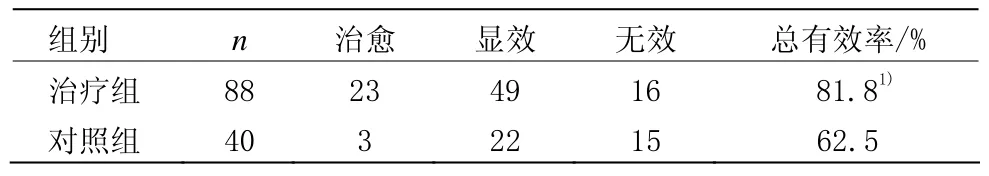

由表1可见,治疗组总有效率为81.8%,对照组为62.5%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.01),提示治疗组总有效率优于对照组。

表1 两组患者临床疗效比较 (n)

3.4 病例介绍

患者,女,65岁,于2008年6月5日就诊。患者腰痛 10年,伴僵直,不能向前弯腰,后伸则舒,不能久坐久站,睡觉时腰部垫薄物,睡久自觉腰沉,翻身困难,侧卧则舒,无下肢痛,无外伤史,曾服用药物、理疗、推拿未愈,遂放弃治疗,逐渐加重。患者腰椎前屈受限,L4-5棘突上有明显压痛点,余无压痛。诊断为棘上韧带劳损。用上述方法3次治愈,2年后随访无复发。

4 讨论

棘上韧带是一条连接各棘突的坚强韧带,呈连续的细索状突起,上端起于第7颈椎棘突,下端止于骶正中嵴,为纵行的胶原纤维组成,棘上韧带可分为 3层,深层纤维与棘突骨质密切相连,中层纤维连接2~3个棘突,浅层纤维超过了3~4个棘突,并与皮下相连。棘上韧带唯胸段较薄弱,而腰段承受牵引力最大,对脊柱稳定性有一定作用,能限制脊柱过度前屈,T5-6棘突亦是颈夹肌起点,此肌使头后仰[1],故 T5-6椎及胸腰段易发生损伤,长期弯腰或伏案工作,不能够或未注意定时改变姿势,棘上韧带长期处于高张力状态,纤维持续承受牵拉应力,而造成损伤。脊柱外伤后,韧带损伤可致脊柱不稳定,而不稳定的脊柱又加重了韧带损伤。由于以上原因,棘上韧带经常处于紧张状态,可引起细微损伤,此种创伤引起的充血、渗出、纤维化和疤痕形成,可刺激或压迫分布在韧带上脊神经后支的分支,产生疼痛[2]。

慢性棘上韧带损伤多为急性损伤迁延日久或因慢性劳损导致局部出现无菌性炎症,从而形成炎性粘连的一种病理过程。通过铍针治疗,可直接在病灶处减压、减张[3]、松解、剥离,使肌肉、腱膜、肌间膜等得到松解,动态平衡得到恢复[4],使其发挥良好的功能状态,从而达到力学平衡作用,直到能“开通”作用。利多卡因注射液的运用解决进针疼痛,解除肌肉紧张和痉挛,使松解剥离较为彻底。术中应注意晕针的发生,若出现晕针,立即停止治疗,一般平卧片刻即可缓解。另一方面,通过休息,避免引起累积性损伤的反复刺激,从而使疼痛缓解或消除,达到疏通经络,调和气血的效果,与中医学“通则不痛,痛则不通”的理论相吻合,符合中国传统医学整体观的动态平衡学说,是中医学理论与实践相结合的治疗方法[5-8]。

过去治疗此病多采用毫针针刺,但由于其治疗次数多,疗程长,且易复发,不易被患者所接受[9]。本法受董福慧教授的铍针治疗皮神经卡压综合征疗法启发,经过多次临床疗效观察,疗效确切,具有创口小,痛苦小,定位准确,松解较为充分,初步显示了良好的临床效果,其有效性仍有待于在临床实践中进一步证实。

[1] 邵福元,邵华磊,薛爱荣.颈肩腰腿痛应用解剖学[M].郑州:河南科学出版社,2000:223.

[2] 鲁玉来,孙永华.最新腰腿痛诊断治疗学[M].北京:人民军医出版社,2007:194-195.

[3] 董福慧,郭振芳,张春美,等.皮神经卡压综合征[M].北京:北京科技出版社,2002:36-39.

[4] 朱汉章.针刀医学[M].北京:中国中医药出版社,2004:514-516.

[5] 李赟,康晓利.针灸推拿治疗项韧带劳损 120例[J].上海针灸杂志,2007,26(3):24-25.

[6] 许毅强.温针治疗髌韧带劳损疗效观察[J].上海针灸杂志,2007,26(2):28.

[7] 沈素绒.齐刺配合隔药灸治疗腰椎棘间韧带劳损45例[J].上海针灸杂志,2009,28(3):164.

[8] 李石良,张永旺,李辉.火针引流法治疗急性踝关节韧带损伤30例[J].上海针灸杂志,2007,26(3):26-27.

[9] 段慧,左小红.温排针治疗膝关节内侧副韧带损伤疗效观察[J].上海针灸杂志,2009,28(1):39-41.