基于现代课程生态观的课程开发与建构研究——以“湿地文化”课程开发为例

2012-09-01江苏省苏州中学园区校215000

江苏省苏州中学园区校(215000) 蔡 明

现代课程生态观是现代基础教育课程发展的新理念之一。它注重回归生活世界,强调自然、社会和人都是课程的基本来源。因此,自然即课程、生活即课程、自我即课程,成为现代课程生态观的基本内涵。

自然即课程,意味着课程应向自然界开放,与自然界融为一体,使学生有机会走向自然,并在感受、认识和探索自然的过程中,形成人地和谐的现代价值观。生活即课程,意味着课程直接面向社会,与生活融为一体,使实践和生活成为学生发展的活水源头。自我即课程,意味着课程应向自我开放,尊重个人的感受、体验和自我意义,关注人的自我知识,把学生看成是知识与文化的创造者。

现代课程生态观的基本理论,为我们开发与建构自己的个性课程,寻找到了一个着眼点,就是个性课程的开发应该从身边开始,从脚下的土地开始,从自我开始。本文将结合“湿地文化”课程开发与构建的案例,从操作层面介绍课程开发与建构的研究过程。

案例导读 “在人类赖以生存的自然环境中,关系最密切的可能就是湿地。如果用文学的眼光再来看自然,湿地就像是地球写给自己的一首长诗。今天,文明向它的来处溯源,为湿地留出空间,让大地的抒情延续……”(摘自《文汇报》2011.12.9)在我们的校园里,一群有着共同价值观的人们正在用一种诗意的生活方式抒写着湿地文化精彩的篇章。

一、选定课程主题,构想课程框架

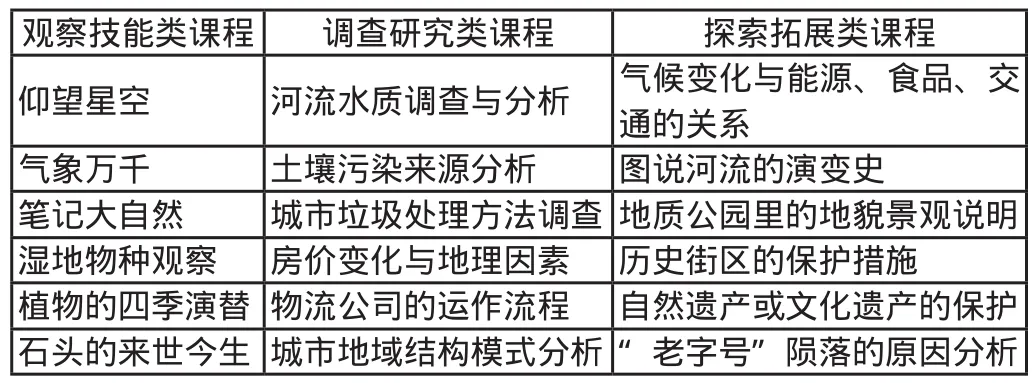

地理学科跨“人文与社会”和“科学”两个学习领域,具备文理兼备的综合优势和鲜明的地域特征。因此,只要我们留意观察、善于思考,从身边的自然与社会环境中很容易寻找到丰富的课程资源。比如,基于地理单一学科知识的课程资源就有如下三类十八个主题。

观察技能类课程 调查研究类课程 探索拓展类课程仰望星空 河流水质调查与分析 气候变化与能源、食品、交通的关系气象万千 土壤污染来源分析 图说河流的演变史笔记大自然 城市垃圾处理方法调查 地质公园里的地貌景观说明湿地物种观察 房价变化与地理因素 历史街区的保护措施植物的四季演替 物流公司的运作流程 自然遗产或文化遗产的保护石头的来世今生 城市地域结构模式分析 “老字号”陨落的原因分析

另外,我们还可以从“四季更替”这一地球运动的周期现象切入,联系数学的“周期函数”、物理的“简谐运动”、化学“元素周期”、生物的“生物链”“生态演替”、音乐“维瓦尔第:四季”等,构想跨学科的综合课程。如果地理教师拥有某种专长,或者对某个地理知识有深入研究,也可以建立自己特有的个性课程。

课程主题的选定还须注意四个原则:非凡性、创意性、持续性和现代性。非凡性就是尽量是别人不可复制、独一无二的,能显现自己的实力和张力的内容;创意性就是整合课程资源的技巧性与艺术性;持续性就是课程内容要拥有动态生成与持续发展的生长点;课程表达的内容还应该是现代的元素,即指向现代公民必备的素养。

案例解读1 “湿地文化”课程的选定就是充分利用了地域优势。学校是毁了大片湿地后又建设在湿地上的,因为建设资金短缺,学校无意之中留下一片面积近15亩的湿地。这是一片丛生芦苇的沼泽地。同时,学校又恰好位于一片独特的人文湿地之中,周围有草鞋山等众多良渚文化遗址。良渚文化是建立在太湖远古湿地环境之上的,拥有丰富而珍贵的历史文化遗产。湿地,自然与人文结合,其内涵的丰富性与多样性为构建独特的综合课程提供了真实的资源。为开发湿地文化课程,学校建立了一个融合自然与人文学科的“教师研究共同体”,成员涉及地理、生物、历史、考古、文学、数学、化学、艺术等多种学科,并确立了湿地生态、湿地生活、湿地文明三个研究主题,建立从自然、人文到精神领域的立体课程构想。

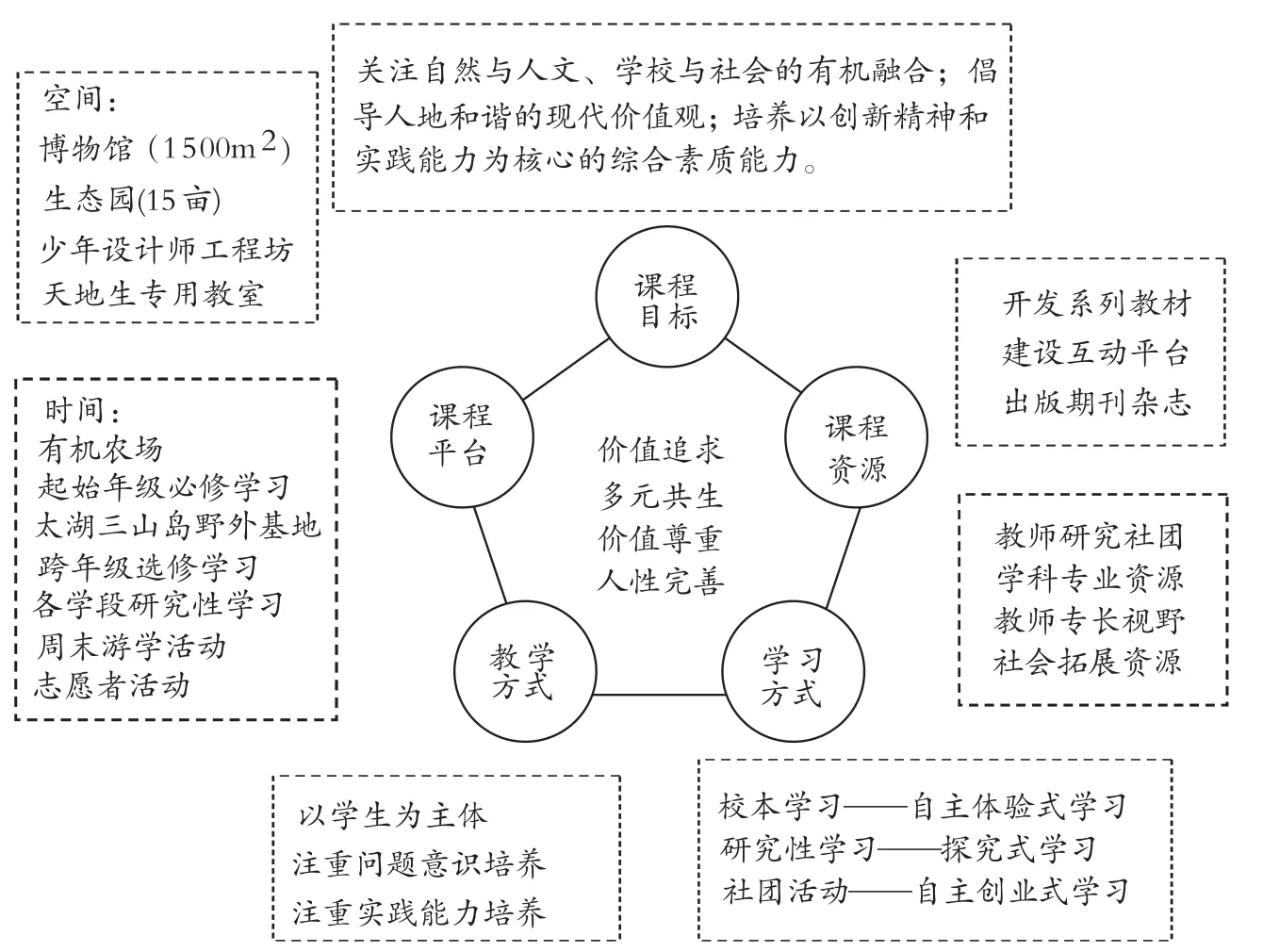

课程主题选定后,接着就要构想课程框架了。有六个问题需要关注:课程目标是什么?优势资源如何转化为课程资源?如何搭建课程平台?采取何种学习方式?教师怎么教?如何评价?关于这些问题的思考和回答,将直接影响课程开发的生命力。真正有生命力的课程应该在目标、内容、学习、教学、评价、管理等方面体现变革,即变应试目的为综合素质培养,变单一内容为跨学科内容,变被动学习为主动探究,变知识教学为问题教学,变考试评价为过程评价等。

案例解读2 “湿地文化”课程的框架如图。

二、积累课程资源,编著校本教材

按照课程生态观的理念,地域资源、社会资源、个人自身的知识都可以成为课程的一部分,但这些资源优势如何转变为课程资源?如何才能以一种感性与理性交融的方式进入学校课程呢?这不仅需要教师具备敢为天下先的开拓勇气,更需要掌握科学的研究方法。有三种研究方法可以帮助我们建立丰富的课程资源库。一,文献查阅。通过阅读与搜集文献资料,建立有关地域资源的文本和图片资料库,资料内容涉及面要宽广,为今后建立跨学科的综合教材提供依据。二,野外考察。调查、探寻与访谈,带着问题出发,揣着收获归来,积累第一手的原始素材,这是个性课程开发中最珍贵的部分。三,行动研究。有专长的教师引领着学生开展一系列的专题研究活动,比如学术沙龙、校本选修学习、研究性学习、社会实践等,通过有计划的实践、观察、感悟和反思,积累丰富的专题研究资料。在这里,教师的专长和学生的特长就可以在师生的共同行动中转变为一种不可复制的课程资源。

课程资源积累到一定程度,就需要通过一种独创的结构和线索来编制教材,让课程资源进一步转变为教育资源,进入学校的课程体系,并逐步传播开来,让更多的师生分享与学习。编制个性化教材要把握好四个原则:科学性与人文性的统一、知识性与可操作性统一、可读性与探究性统一,关注社会生活与掌握研究方法统一。这样编制的教材才能区别于一般的读本,做到感性与理性交融,实践与理论结合,多种学科相互渗透综合。

案例解读3 开发湿地文化课程资源,经历了五年深入的研究与积累。课程组围绕湿地生态、湿地生活、湿地文明三个主题,野外考察生态湿地,探寻远古文明遗址。由近及远,从身边的湿地环境延伸到中国,甚至世界,都记录了学校师生实践研究的足印。课程组是一个多学科综合,集教师专长的团队,因此开设了丰富的有特色的选修课程,比如地理老师讲“湿地的价值与分布”,生物老师介绍“湿地物种多样性”,语文老师开设“湿地文学”,历史老师讲“文明演变与湿地因素”,化学老师讲“湿地水成分分析与净化”,有收藏爱好的教师开设“史前玉器鉴定”,美术老师教授“古陶修复”,会弹奏古琴的老师开设“古琴赏析”课等。除了选修课程学习,课程组还开展研究性学习,设计“湿地文化研究”教育专题网站,举办学术沙龙,建立野外“综合实践活动基地”,成立学生社团……师生实践研究所得的丰富的摄影图片、大量的考察笔记、研究文章都是可以转化为教育资源的珍贵素材。

由于素材来源丰富,编制《湿地》教材仅花了四个月时间。我们把“关注湿地生态、品味湿地文化,形成人与自然和谐发展的现代价值观。”作为编写理念;把“科学性、探究性和人文性”作为编写原则;把“由远及近,最终都落实到身边的湿地环境”作为编排线索。根据这样的思路进行编排,《湿地》教材将真正体现自然与人文、学习与研究、学校与社会的融合关系,能真正成为一种课程进入到学生的学习生活中。

《湿地》教材中的内容呈现独具创新色彩,主要有以下四个特征:

湿地探究之趣:《湿地》融进了新课程中“关注社会生活、注重问题探究、加强技能训练”的理念。教材中结论性的知识并不多,更多的知识是需要经过思考、探究、实践才能获得。比如,“湿地类型”一节中,针对苏州城市学生的特点,我们安排了“城市湿地公园”内容的学习。但关于其概念介绍只用一句话,更多的版面用来引发思考。我们先让学生欣赏伦敦、纽约、杭州三个城市的湿地公园图片,并以此为导入,由浅入深地设计了三个问题,引领学生层层思考。第一个问题门槛最低,“请参观你所在城市的湿地公园,观察湿地植物与动物,拍摄湿地景观的照片与别人一起分享”——引导学生去观察;第二个问题具有现实意义,针对许多地方把原生态湿地改造成了人工湿地的事实,我们设计了“你认为天然湿地与人工湿地的生态作用是否相同?”——引导学生思考现实;第三个问题最深入,“为什么目前许多大城市开始关注湿地的恢复与建设?——引导学生关注社会。再比如,我们在每一章最后都安排了两个野外技能篇。第一章湿地生态之后,我们设计了“如何观察湿地植物——芡实”和“如何观察湿地动物——白鹭”两个野外技能篇,从材料准备、观察步骤等方面给出科学的方法,并引导学生在观察中进行分析与讨论,有兴趣的还可以进行拓展研究,留给学生更为广阔的思考空间。《湿地》教材共设计了六个涵盖自然与人文领域的野外技能训练,旨在开拓学生视野,引发探究兴趣,培养科学精神。

湿地人文之美:《湿地》不是单纯的自然课程,而是融进了丰富的人文元素,处处彰显湿地人文之美。比如,“体会独特的湿地文学”,引导学生品读与湿地有关的诗词作品,想象作者是如何借助湿地特有的物象来抒发情感的。又比如,“规划校园里的湿地公园”,引导学生了解湿地景观设计的美学原理。再比如,“如何设计以湿地为主题的自助旅游线路?”,引导学生了解观景原则,学会旅游规划等。《湿地》中这样不知不觉的悄然渗透,让学生不仅能品味湿地文化,也能点滴感悟到:作为一个现代人,应该重视精神生活,有自觉追求美的境界,形成人与自然和谐发展的现代价值观。

湿地和谐之韵:湿地具有资源价值、生态价值和景观价值,涉及多个研究领域。因此我们编写的《湿地》不是某一门学科(地理或生物)的专业教材,而是融合了多学科专业知识,具有多学科相互交融的综合特点。各学科知识自然渗透、穿插、融合,不知不觉间,淋漓尽致地表达了湿地和谐之韵。

湿地研究之实:《湿地》教材还有一个独特的创新之处,就是把“湿地研究”作为一个独立的篇章,放在最后压轴。该章的主题是“公众、参与、研究、保护”。运用身边的案例事实,详细介绍公众参与湿地研究、湿地保护的思路和方法。数据显示,自1990年以来,全世界已消失了近一半的湿地。高温、干旱、缺水、生物多样性减少……近年来,因湿地减少引发的生存危机已逐渐显现。保护湿地生态已成为全球共同关注的话题,提高公众保护意识,共建人与自然和谐发展的生态环境,已经迫在眉睫。因此教材最后安排“湿地研究”既具有现实意义,又使教材贴近公众与面向未来。

三、构筑物化平台,形成课程文化

个性化的教材编制完成后,如何依据教材开展课程学习?有两个问题需要回答:一,学生是否有兴趣学?二,学习的空间在哪里?这两个问题紧密联系。如果仍然在教室里进行平板的文本学习,那么对于学生来说,又多了一门增加负担的课程,学生会逐步丧失积极性。如果能让学生从平板的文本学习中走出来,进入生动活泼的充满探究幸福感的“三维课本”中,在做中学,知行合一,对学生会具有更大的吸引力。因此,教材编制完成,并非意味着课程开发就大功告成了。教材仅仅是文本化的媒介,真正让课程具有生命力的还需要构筑与课程内容配套的物化平台,即构建看得见、摸得着、能探索、有意义的立体教育平台,让课堂动静结合,成为学生体验、探究、质疑的学习场所。物化平台的构筑,也将成为学校的一道独特的文化景观。文化景观能为课程学习创设出一种情境,一种氛围,甚至是一种无形的气息,让学生体验一种幸福的、完整的、能创造、有意义的生活方式。

作为个性化课程开发与建构的最终成果,应该是生成一种独特的课程文化。从学校生存与发展的战略选择看,利用地域资源,创造和生成属于自己的课程文化,构建独特的生活方式,是一种智慧和艺术。这种课程文化包含了丰富的物质成果与精神成果。物质成果是可以触摸到和看得到的,比如教材、物化平台等,更多的成果只能用心灵去感受和体会,比如教师之间精诚合作的默契,师生间共同探究的精神,以及创造过程中凝聚的情感、意志和价值观,它们是一笔笔难能可贵的精神财富,将成为学校的文化特质,不断地传承下去。

案例解读4 学校以自己独创的《湿地》教材为蓝本,构筑了室内、室外两个物化的互动课堂:“湿地生态园”占地约15亩,野生物种有60多种。生态园是引导学生“体验与探究”的大自然课堂。“湿地文化博物馆”是一座八角形的三层西式建筑,面积1500平方米。自下而上分别是湿地生态馆、湿地生活馆、湿地文明馆。博物馆是引导学生“质疑与思考”的立体课堂。两个课堂,旨在倡导两种学习模式——跨学科研究性学习模式与探索类专题研究模式。一个生态园,一个博物馆,构成了自然与人文融合、学习与研究融合、学校与社会融合的独特的学校文化景观。作为一种文化景观,为湿地文化的课程学习创设出了一种情境,一种氛围。这种情境、氛围,孕育出的灵感、智慧与创造力将同湿地中生生不息的生命一样,旺盛且源源不断。

湿地是建立多元交往的最自然、最世界的共同语言。依托生态园和博物馆两个物化的立体教育平台,面向国内外学生,学校开发了《湿地游学课程》,开展公益性的游学活动,促进了多元交流与交往,传播了人地和谐的生态文明理念。目前已接待国内外游学师生6000多人次。

课程开发与建构看似操作性很强,似乎依照上述程序就能完成,其实不然。要开发出具有“生活性、选择性、非凡性、创造性”兼备的个性化课程,会遇到很多困难与挫折。成功的要诀是:要有一个志同道合的团队;一个合适的主题;需要坚持与勇气;需要兼收并蓄的智慧;需要摒弃功利思想,把创造性开发课程的过程视为一种幸福的生活方式。