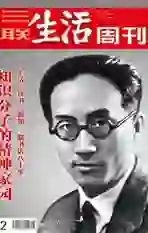

范用:书里乾坤一世情

2012-08-30李翊

李翊

少年印刷工

走进范用坐落于北京芳古园的居所,顿觉美酒佳酿,墨宝书香,以及漫漫岁月中沉淀的温暖情谊都会聚于小小一间客厅里。

客厅的北墙朝着大街,挂着一幅神定气足的书法作品:“文酒足风流,杯倾松鹤楼。几时摇画舫,一夜到苏州。”那是1985年春日寒夜,范用与宁沪旧友聚饮都门松鹤楼时,李一氓先生题赠的。客厅东墙矮矮的书架上,摆满了书,旁边墙上挂着丁聪、方成、叶浅予、廖冰兄、华君武、苗地、黄永玉等众多漫画家为他画的像,其中廖冰兄的画上题曰:“热恋漫画数十年,地覆天翻情不变。范用兄亦漫画之大情人也。”活画出范用与漫画和漫画家的情谊。西墙上是黄苗子集陶渊明诗句所书之联:“且共欢此饮,时还读我书。”并称:“范用老兄耽酒嗜书,有五柳先生高致,所撰散文亦不让桃花源记也。”至于靠墙的柜里柜顶,全是酒瓶,高矮参差,方圆不整,琳琅满目。

就是这寻常谈书品茶、迎来送往的一间客厅,完美地呈现了其主人一生与书、画、酒、友的浪漫情缘,而这些浪漫情缘,又都源于其一生的出版事业。

坐落于长江下游的小城镇江,是民国时期有名的水陆码头。城里有条河,通往长江。河上有座洋浮桥,盛夏的夜晚,附近居住的人们常到桥上乘凉、聊天。范用的外婆就在这洋的浮桥边开了一个百货店。范用小时候喜欢去对门一家小印刷铺玩耍,捡来印坏的纸片和地上的铅字拼好扎好,蘸上印泥,盖在一张张纸上送人。

或许范用注定该做一个出版家。在小学,他喜欢剪报,剪下来贴好,装上自制的封面,装订成一本本小册子,供同学借阅,这便是他最早编辑的“杂志”。尽管他兴趣广泛,演戏、唱歌、写小说都尝试过,但最乐此不疲的,永远是与书有关的一切。

范用家至今仍收藏着一张1938年的照片,是那年在汉口读书生活出版社工作时和同事们的合影。照片上十个人,年龄最小、个头最矮的是范用,那时他才14岁。头一年,他从穆源小学毕业,父亲因病去世后,他原本打算学做一名印刷工,为家庭分忧的同时寻找读书的机会。进镇江中学两个月后。日本军队打过来,学校解散。从此他离开了故乡,怀揣着外婆凑的8块银元,开始独立闯荡人生。

在汉口,范用投奔了在书局做事的舅公。想不到舅公三个月后便生病辞世,留下他一个人为生活发愁。舅公做事的书局楼上,是读书生活出版社。从小痴迷于读书的范用,很快成为其中一名练习生。这决定了他一生从事出版事业的方向。

从打包、送信、邮购等杂务开始干起,一直到批发、门市、会计、出版、编辑,出版社的每个环节范用几乎都一一经历过。他曾辗转汉口、重庆,南下桂林又北上京城,几度坎坷,范用亲历了出版社挣扎、奋斗与崛起的时代。1939年读书生活出版社更名为读书出版社。

1948年10月,读书出版社和生活书店、新知书店在香港合并,成立生活?读书?新知三联书店,范用也正式成为三联书店的一员。新中国成立后,范用来到北京,历任中宣部出版委员会科长、中央人民政府出版总署出版局副主任、人民出版社副总编辑,1985年起兼任生活?读书?新知三联书店总经理,直到1989年离休。

《读书》

杨绛曾在回忆老三联的文章中写道:“三联是我们熟悉的老书店,品牌好,有它的特色。特色是:不官不商,有书香。我们喜爱这点特色。”这种独立、自由、平实、典雅的“三联风格”自范用在任时即形成,并未因范用的退休而中断,而是成为一种传统。

与范用名字联系紧密的刊物有两种,一是《新华文摘》,另一个就是改革开放以来在文化圈中意义不凡的《读书》。

“文革”期间,老三联的知识分子在政治运动中被打倒。范用和原国家出版局局长陈翰伯、原商务印书馆社长陈原一道,被扣上“陈范集团”的帽子,遣往湖北咸宁干校劳动。在干校里,几个出版人每每聚首,屡屡议及当时除了毛选和“小红书”之外,几无可看之书的苦况。他们商定,出去以后要办和书有关的杂志。1978年,这个愿望有了实现的可能。此时陈翰伯担任了文化部新闻出版局代局长,陈原担任了商务印书馆总经理,范用担任了人民出版社副社长兼副总编辑,而三联书店则属于人民出版社的副牌。

1978年12月,酝酿已久的《读书》杂志开始筹备,并在北京、上海等地召开座谈会,征求意见,确定了“以书为中心的思想评论刊物”的办刊宗旨。但这个宗旨在当时的政治环境中显得十分敏感,范用提出,这个刊物不在商务印书馆和人民出版社办,就由他担当总经理的三联书店来办。为此,范用曾向党组立下军令状,万一《读书》出了问题,全由他一人承担。

然而,《读书》创刊号的一篇文章《读书无禁区》还曾惹出了一场风波。《读书无禁区》作者是时任中宣部新闻出版局理论处处长李洪林,原来的标题是《打破读书禁区》,发稿时,范用把篇名改成了《读书无禁区》。他并非不知道这样做会有麻烦,但是他说:“我当时心里就是这么想的,因为毛泽东读书就没有什么禁区。”

范用在1939到1941年曾经多次为毛泽东买书。1946年在上海,他接到任务,上海出的杂志,不论“左”“中”“右”,包括外文的,各买两本,积攒到一定数量,装箱由海路运往解放区,是毛泽东要看的。范用当然喜欢这样的美差,因为可以饱读过路书刊。而且他由此总结出了自己的读书观,即:“博学之,看书要广;明辨之,看了以后你要分析它,读书无禁区应该这样子。关键是在明辨之,我说最重要在这三个字上。”后来《读书》的发展和社会对它的高度认可都证明,范用最初把握的导向是正确的。“人家说范用是个光拉车不看路的人。我说我是个实干家,我不大懂政治。”范用说。认准的事情,他会一丝不苟地完成。从创刊起,每期《读书》付印前他都要看清样,从组稿到封面设计、排印、装订,一抓到底,直到退休。在他任主编时,《读书》一直稳步发展,成为文化思想的一个前沿阵地。

三联书店原副总编辑汪家明是范用晚年生活中和他走得最近的人。在汪家明眼中,范用是一个不太爱讲话的人,除了喝点酒讲书的时候,他就是一个打边鼓的人,事情都是他组织起来,但他不争主要位置,像《读书》一样,他能把好多力量串到一起,把很多很厉害的人集合在一起。就像沈昌文在《知道》里曾说,《读书》初创,董秀玉上面是包遵信,包遵信上面是史枚,史枚上面是倪子明、陈原,再上面是陈翰伯,你看不出范用在哪里,可是实际上他是灵魂,都是听从他的指挥。

在汪家明的眼中,范用是一个纯粹的出版家,一个为书而活着的人,他和作者是好朋友,他关心图书的一切,从纸张到封面,甚至图书的页码都在他的关心之列。他是那种见到好书恨不得搂在被窝里的人,他是一个真正的爱书人,没有任何名利观,也没有任何的附加条件,只是出于爱而爱。

范用学历不高,后来填履历表的时候,他总是老老实实填上“小学毕业”。按他自己的说法,要想好看一点,他就填“中学肄业”。有时范用也不免解嘲说:“要是现在,我是没有资格进出版社大门的。”然而,小学毕业的范用,却是真正坐拥书城的雅士。他有两间书房,四壁皆书,连书架隔板都被压得弯曲了。藏书之多,不亚于一个小型图书馆。

黄裳先生称范用的书房是“宝库”,上世纪30年代的新文学书籍、杂志,别人有的,他几乎都有;别人没有的,他可能也有。据说,某年中国革命博物馆因展览之需,要用斯诺的《西行漫记》和《续西行漫记》,因图书馆的书都统一另做了封皮,没有红封面的初版本,不得不向范用“征借”。范用还藏有一本《大堰河》的初版本,当时连艾青先生自己手中都没有了。上世纪70年代末,老诗人见之,喜不自胜,题诗一首于扉页:“好像一个孤儿,失落在人间,经历了多少烽火硝烟,经历了多少折磨苦难,相隔了四十多年,终于重相见——身上沾满了斑斑点点,却保持了完好的容颜——可真不简单!”并写道:“题赠藏书的范用先生,以志感激。”

上海华东师范大学教授陈子善是三联作者,他和范用打交道不是很多,但是认识范用很早,1985年,在浙江富阳郁达夫去世40周年的研讨会上他和范用就认识了。在陈子善看来,范用和蔼,亲切,好玩。陈子善去过他以前和现在的家里,两个爱书人碰到一起,谈起书来,范用一个劲儿地讲,陈子善说自己只有听的份儿。范用领他专门去参观他的书房,成捆成摞的书顶到了天花板。知道他眼馋什么,范用会搬出他的宝贝来,新文学的孤本或者是签名本。陈子善说,范用性子很急,几乎是迫不及待地搬出来让他看。

汪家明说,没有范用,不会有行销200多万册的《傅雷家书》,不会有图文并茂的《红楼梦人物论》、全本的《随想录》、《牛棚杂记》。“你可能没有读过范用自己出的几本小书,但你的书房里不可能没有三联的图书,他的出版风格深深地影响了一代出版人。”

范用16岁入党。用他的话说,他从来就是一个坚持党性原则的人。但他的特色在于,不是让个性泯灭于共性中,而是创造性地贯彻党的社会主义文化建设指导思想,让个性在共性中发扬光大。对思想、文化、精神价值的执著追求,对先进文化的弘扬,始终是他作为一个出版家最看重的。

叶雨书衣

范用爱书,也爱书的装帧设计。三联书店上世纪80年代出版的书籍,不少封面都是出自他之手。他不是一般的爱,他爱得很痴情。书在他眼里,是有生命的机体,书的内容以及封面、扉页、勒口、正文版式、插图、纸张材料等,都是生命的组成,丝毫将就不得。

凡是遇到一本好书,一本封面设计好的书,范用总是随身带着它,一见熟人,就情不自禁地掏出来,对人说:“这是一本好书,看,封面设计得多好啊!”滔滔不绝地夸赞。当然也有相反的情况,如果一本书的封面设计得很难看,不成样子,他就会生气,发怒,说话很难听。

汪家明最早在山东画报出版社,因为出版《老照片》与范用结缘,后来又开始做《老漫画》,这下爱漫画成痴的范用有了用武之地,他不仅给汪家明提供了大量资料和线索,还把自己的精心收藏悉数贡献出来。像四本一套的鲁迅编的麦绥莱勒的连环画,是他13岁买的,现在取出来还像新的一样。范用喜欢封面设计,汪家明也喜欢,这一老一少有许多共通处,一来二去,因书结缘。

晚年范用编辑出版了不少的图书,《爱看书的广告》、《叶雨书衣》、《漫画范用》,翻开来看,都是汪家明做的责编。《叶雨书衣》2007年2月由三联出版社出版,那是范用为三联设计的70余种图书封面的“自选集”,有巴金的《随想录》、夏衍的《懒寻旧梦录》、杨绛的《干校六记》、郑振铎的《西谛书话》、曹聚仁的《书林新话》、叶灵凤的《读书随笔》、傅雷的《傅译传记五种》等等,三联近20年来的人文社科类精品多囊其中。每次当范用向朋友提及《叶雨书衣》,两眼便会熠熠生光,很兴奋地说,“都是我设计的”。“叶雨”,乃是“业余”的谐音。设计书衣之于范用,确非主业。然而他设计的书衣纯手工制作,简洁大气,素净淡雅,透着浓浓的书卷气,为很多专业装帧者所不及。花笺、版画、手稿、白描画、框线,是他最常用的元素。有人说,范用设计的封面,可以下酒。

比如范用设计的书画集,封面用作者自己的字,选用一张旧的花笺做装饰,扉页用一幅作者的手稿,富有个性,形式却基本统一。在为朱光潜先生设计《诗论》封面时,他别出心裁地把朱先生手稿中《诗论》的两个字放大了几十倍作书名,作者签名也用朱先生的手书,下缀一方朱先生的名章,几乎将封面占满,显得美观、大气。为李一氓先生设计的《一氓题跋》,狭长的本子,上面落了十余方李老常用的印章,氓公自题的书名肥硕挺拔,腴而有力。书页间开阔疏朗,令人忘俗。

多年的经验使范用对装帧的看法变得简明而精粹。他说,一是要提倡多样化的风格,二是要量体裁衣。他认为三联的人文社科类图书,多属学术作品,比较严肃,因此,封面的色调宜冷,构图宜简,色彩宜单。这样才富有书卷气,才有韵味,才能典雅而大方。

范用特别强调:“美术编辑要读懂书的内容,把握书的性格,这是设计的前提,否则就会闹笑话。”范用说,曾有人设计黄裳的《银鱼集》封面,就闹过笑话。黄裳先生将蛀食书页的蠹鱼赐以“银鱼”的美称,结果弄得此“鱼”落水,出现在封面上的竟是七八条在水中悠然游动的鱼儿。

范用还讲过这样的故事:1984年,在香港办报的朋友告诉他,有人阻止他们刊发巴金先生写的短文,他听了以后很生气。恰好得知巴老来京,住在民族饭店,他就给巴老打电话,说:“我们想出版《随想录》的合订本,出版时一字不改。”巴老很高兴,马上答应了。过了3年,巴老写完了五卷书,就交给三联书店出版合订本了。

范用为这本珍贵的书设计了封面预包封,印制时,又将原用于印《毛泽东选集》的一批上好的纸张,调拨了一部分印《随想录》。书印出后,巴金先生很满意,去信称:“真是第一流的纸张,第一流的装帧!是你们用辉煌的灯火把我这部多灾多难的小书引进‘文明书市的。”

“文史馆长”

范用有“三多先生”之称,“书多,酒多,朋友多”。夏衍先生曾经说过:“范用哪里是在开书店啊,他是在交朋友。”范用自己也说:“毫不夸张,三联可以说到哪里都有朋友,所谓得道多助。”

1969年9月底,人民出版社近200人被“连窝端”,来到鄂南接受所谓的劳动锻炼。忽然有一天晚上,北京来了长途电话,要调范用回城工作。出人意料的是,当范用听说连里只调自己,没调其他人时,立刻做出反应:“那怎么行,还有许多有经验的行家在干校,光调回我一人有什么用?”他想得更多的是奋战在一起的各位老友。

范用在人民出版社工作36年,其间在三联书店520办公室待了30年,由中年到老年,很多好友故人都曾来过这里饮茶神侃,其中多有名家:王世襄、费孝通、萧乾、吴祖光、冯亦代、黄苗子、郁风、黄宗江……办公室离厕所很近,范用被同事们戏称为“文史馆长”。“文”者,“闻”也。范用打趣说,自己如入芝兰之室,久闻不觉其香,不过“客人陪闻,我很抱歉!”有一天,真文史馆长启功先生来了,老人家欣然登高,赠给范用一书一画,范用感动得不知说什么好。

有一年,艾芜要率团到朝鲜访问,从成都到北京来,70多岁了,还爬上五楼到范用的办公室。卞之琳从干面胡同到东四邮局寄信,走累了,没有地方歇脚,也来爬五楼,走进范用的办公室说:“你忙你的,我抽支烟。”另一位老朋友戈宝权每回来,两人只谈书,不谈别的。他们谈书,谈了四五十年,从重庆谈到上海,又谈到北京。毛泽东的秘书田家英,也是范用的书友。田家英住在中南海,经常往范用的办公室跑,看到好书就拿走。有一次借走一部《艺林从录》,非常喜欢,看完不还,范用便去追索。田家英还了,却在上面盖个印:“家英曾阅。”

有段时间,丁聪是这间办公室的常客,每周必到办公室找范用诉苦,说“家长”(夫人沈峻)太怜爱他,不忍看他横向发展,早餐总是定量供应,他只好找范用“反饥饿”。他们有一条不成文的约定:以西单到西四这条马路为界,西面的馆子,丁聪掏钱;东面的馆子,范用付款。

伴随着夏衍、叶浅予、萧乾、柯灵、戈宝权、汪曾祺、新凤霞等好友渐次辞世,范用曾感叹,他最怕夜半的电话铃声,电话铃一响,多半又有老友要告别。1989年,范用体检时疑患胰腺癌,虽然最后有惊无险,他还是自拟了几句告别词,十分豁达别致:“匆匆过客,终成归人。在人生途中,倘没有亲人和师友给予温暖,给予勉励,将会多寂寞,甚至丧失勇气。感谢你们!拥抱你们!”

熟悉范用的人说,每次给范老打电话,听筒里都传来他中气十足的声音,远不像80多岁的老人。他总是自报姓名,有事说事,语速很快,不闲聊。范老因为自己个头不高而自谑为“小尺码”,但精神矍铄。十几年前,他在街上被自行车撞伤,当时腾空而起,坐到了地上。粉碎性骨折。他在医院躺了5个月,骨头总算接上去了,但左腿短了一点,走路有点跛,让他做个高跟皮鞋他也没做。

汪家明说,在范老家里做客,话题基本上是谈书,谈到哪本书,他马上蹭蹭蹭到书房把那本或者那些书从书架上搬来。哪怕是小坐上个把小时,被范老搬到眼前的书也往往有厚厚一大摞。客人走后,他再把这些书搬回架上。他有一张自制的非常别致的藏书票:一个书架,书堆中有个空位,边上写着一句话:“愿此书亦如倦鸟归巢。”他把这书票贴在自己每本书上,以便提醒那些借书的人。

范用被朋友们笑称为“最爱美的出版家”。老年的范用喜欢在天冷时头顶深色贝雷帽,穿戴红色毛衣和红色围巾,一副黑框眼镜显出“范用式”的书卷气,走路飞快笑容可爱。可惜,时光总在不知不觉中露出狰狞面目,多年前,范用出门时摔了一跤,痊愈后走路速度被迫放慢,再后来范用乐天派的老伴丁仙宝突然去世,如同生命激烈的鼓点突然哑声,范用的精神急转直下,不再出门,也不再留意自己的仪表。虽然好几年前已写好回忆录提纲,也已整理甚至重新抄写了部分他与中国最优秀作家和艺术家长期往来的书信,但这一切仿如钟摆在经过漫长的摆动后戛然而止。

临去世前,范用已久不去三联书店,有来看望他的朋友问他:“您现在还每天读书吗?”他点点头,说话的声音也大了几分:“读!每天都读,读了书才能睡着。”

有人问范用,为什么选择出版业?范用说:“不是我选择了出版这一行,是读书生活出版社收留了我。也可以说,我是为了读书才选择了出版这一行的。”书是串起范用人生的线索。他儿时即痴迷于读书,十五六岁进入出版业,在那个黑暗与辉煌交织的时代里,靠自学和勤奋成就一份出版事业,在出书实践中结识许多作家学者并成为良师益友,怀抱为普通大众出版价廉质优图书的梦想和追求——这就是范用的一生。