我国天然气供需安全的系统动力学分析

2012-07-26史立军

史立军,周 泓

(北京航空航天大学经济管理学院,北京100191)

一、引言

能源安全是经济安全的重要组成部分,安全的能源发展态势是实现国家经济可持续发展的关键。能源安全不仅包括能源供应安全,也包括对能源生产与使用所造成的环境污染的治理。长期以来,我国一直坚持以煤为主的能源结构,过度依靠煤炭,使煤炭在一次能源消费结构中的比重持续增长,不仅使得能源结构日趋脆弱、抵御风险能力降低,而且导致碳排放和其他各种污染排放与日俱增。据统计,2009年我国二氧化碳排放量比2008年增加6.1亿吨,同比增长8.84%,温室气体总排放量超过第二名美国38%(来源于中国能源网统计)。快速增长的二氧化碳使中国在国际社会中处于极为不利的境地,且大量燃烧煤炭所造成的其他各种污染也对环境和居民的健康造成了严重危害。

我国是一个人口众多的制造业大国,对能源的需求很大,尤其是清洁能源。目前,尽管风电、太阳能、核能等可作为对我国资源的一定补充,但其所占比重非常有限。而我国天然气储量十分丰富,长期以来一直没有得到足够的重视和充分的开发利用。使用天然气可以减少70%的二氧化碳排放,即中国实现气化能够比现在减少一半二氧化碳。天然气的高效性,至少能为我国再节约5亿~6亿吨标准油能耗;而天然气的灵活性,能够使我国承受更多不稳定的可再生能源,从而进一步减少20%的二氧化碳排放(来源于中国能源网统计)。可以预见,天然气是改变我国过度依靠煤炭、污染排放持续增加这一现状的关键。因此,对我国未来天然气安全趋势的研究具有重要意义。

能源安全问题一直受到理论界重视,Munozleos对美国在国际能源新形势下所面临的能源内部风险和外部风险进行了研究,并提出了基本应对策略[1]。Veltz研究了“9·11”及其后续事态对于世界能源安全的地缘政治影响,对新能源安全形势下国家、企业的经营策略进行了规划和设计[2];在国内,阎学通等把中国能源安全与整个亚太地区的能源及政治安全相融合,并进行了系统地阐述[3],张耀从地缘政治的角度分析了中国与中亚国家的能源合作及中国能源安全问题[4]。针对天然气能源问题,Krichene考察了1918-1999年的世界原油和天然气市场,分析了产出和价格的时间序列特性,并估计了需求和供给弹性[5],邱中建等对我国天然气产量发展趋势与多元化供应进行了分析[6],张淑英等综合分析了影响天然气供应安全的因素,并对确保天然气供应安全提出了建议[7]。李连德应用系统动力学的有关理论和方法对包含天然气在内的不同能源供需缺口进行了较为系统的分析,但对经济、产业、人口等社会因素的影响考虑较少[9]。以上研究虽取得了一些较为重要的结论,但还不够完善,如仅从单方面对能源需求或供应进行了研究,或在研究时考虑的影响因素不够全面等。

能源系统是一个与人口、经济、社会、环境等各因素密切相关、相互作用的复杂动态系统,因此如何合理预测其供需状况及变化趋势具有较高难度。系统动力学是一门通过分析系统中各种因素的相互作用及反馈来研究系统动态性能的科学,能够有效地揭示复杂系统在各种因果关系作用下所呈现出的动态变化规律,对于长期趋势预测效果尤为显著。因此,本文拟运用系统动力学方法,建立天然气供需的系统动力学模型,对我国未来天然气供需趋势进行预测,并据此提出天然气资源开发利用的相关建议。

二、天然气供需结构系统动力学建模

(一)模型基本结构

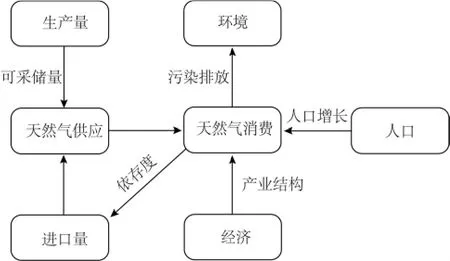

天然气供需系统是一个复杂的非线性系统,本文从总体上将该系统分为7个主要组成部分,其基本结构如图1所示。

模型基本结构的7个部分分别为:天然气供应、天然气消费、人口、经济、环境、生产量及进口量。其中天然气供应包含了天然气生产量以及天然气进口量,天然气生产量受到最终可采储量的制约,天然气进口量和消费量决定了我国天然气的对外依存度;天然气消费量主要包括居民生活用量以及第二、三产业消费量,人口的自然增长会对居民生活用量造成影响,经济的发展会影响我国的产业结构以及各产业天然气需求量;天然气消费所产生的二氧化碳排放会对环境造成污染。

图1 天然气供需系统动力学模型基本结构

(二)模型因果关系分析

天然气供应、天然气消费、人口增长、经济发展、环境保护等各因素是相互影响、紧密联系的。人口增长是决定能源需求的传统因素,我国目前保持着较为稳定的人口自然增长率,生活用天然气消费量将随着人口增长而逐渐上升。经济发展是影响能源需求的另一个重要因素,“十二五”时期我国的经济工作将以结构调整为方向,在坚持走中国特色新型工业化道路的同时,第三产业将得到全面发展,各大产业的结构调整和持续发展将使天然气需求量进一步提高。能源消费将不可避免的造成环境污染,但天然气作为清洁能源,其二氧化碳排放量将远小于煤炭,从而极大的降低能源消费对环境造成的影响。天然气的生产受到可采储量的限制,当生产量不能满足需求量时,进口量就要增长,而过大的进口量将使天然气对国外的依赖程度增加,不利于我国的能源安全形势。除常规天然气外,我国仍有页岩气、煤层气、致密砂岩气、深海天然气、可燃冰、生物制甲烷等非常规天然气资源,其总量约是常规天然气的5倍,因此总体上我国具有丰富的天然气可采储量,是我国能源安全的重要保障。

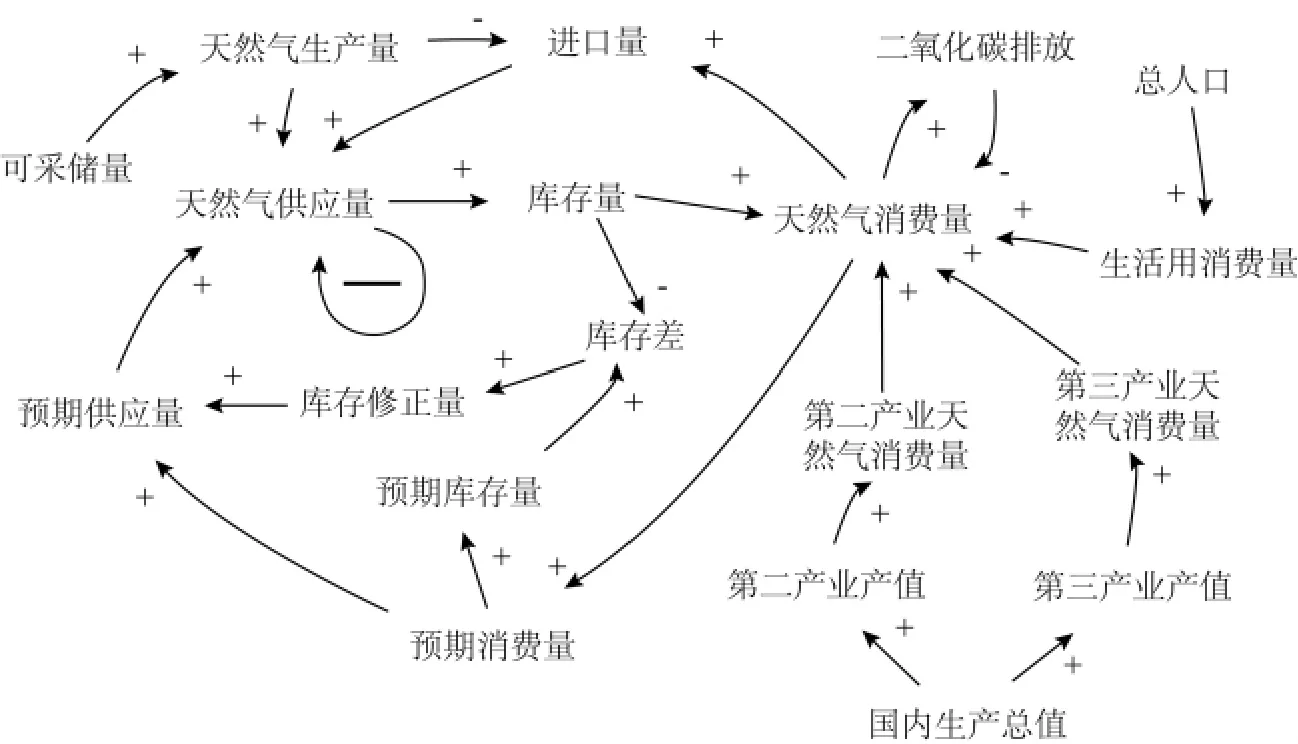

根据以上分析,本文借鉴了Meadows针对商品生产动态所建立的系统动力学模型中商品流通库存部分的设计[8],并在现有研究基础上引入产业结构与人口等影响要素,得出天然气供需系统各因素的因果关系如图2所示。

因果关系图中主要包含以下5条反馈回路:

(1)天然气供应量→库存量→天然气消费量→预期消费量→预期供应量→天然气供应量

(2)天然气消费量→进口量→天然气供应量→库存量→天然气消费量

(3)天然气供应量→库存量→天然气消费量→预期消费量→预期库存量→库存差→库存修正量→预期供应量→天然气供应量

(4)天然气供应量→库存量→库存差→库存修正量→预期供应量→天然气供应量

(5)天然气消费量→二氧化碳排放→天然气消费量

图2中左边的回路主要体现了自然因素对天然气供需的影响,如可采储量的增加使天然气生产量增加,从而使第一条回路中的天然气供应量增加,库存量增加,天然气消费量增加,预期消费量和预期供应量增加,最终导致天然气供应量进一步增加。右边的回路主要体现了社会因素对天然气供需的影响,如总人口的增加使生活用气增加,从而使第二条回路中的天然气消费量增加,进口量增加,天然气供应量增加,库存量增加,最终导致天然气消费量进一步增加。

图2 天然气供需系统因果关系图

图3 天然气供需系统动力学流图

(三)模型构建

在构建系统动力学模型时,根据图2所得出的因果关系结构,运用Vensim软件绘制了天然气供需关系的系统动力学流图,如图3所示。

模型中水平变量包括总人口、GDP、累计产量、库存量、预期消费量;速率变量有年人口变化量、GDP变化量、国内供应量、国内消费量、预期消费变化量、生产量。其中,国内消费量由第二产业消费量、第三产业消费量、生活用消费量组成,分别反映了经济增长和人口增长对天然气消费的影响;国内供应量由生产量和预期供应量决定,当生产量小于预期供应量时,国内供应量由生产量和净进口量组成;当生产量大于预期供应量时,国内供应量则由预期供应量和净进口量组成。由于天然气是清洁能源,主要排放物为二氧化碳,因此模型中还考虑了由于天然气消费产生的二氧化碳排放。

三、我国天然气供需预测与结果分析

(一)模型参数的确定及有效性检验

系统动力学模型中对预测结果的准确性具有直接影响的参数较多,在本文建立的模型中,国内生产总值、总人口数量、能源强度、各产业比重等均是预测天然气供需的重要参数。本文对我国未来人口数量增长趋势的预测数据取自国家人口和计划生育委员会所作的《国家人口发展战略研究报告》[10],对未来国内生产总值、能源强度、各产业比重的预测数据取自国务院发展研究中心研究员李善同所作的《“十二五”时期至2030年我国经济增长前景展望》[11],其他数据均来自《中国统计年鉴 2010》[12]及《中国能源统计年鉴 2008》[13]。

在预测天然气供需趋势之前,首先对模型的有效性进行检验。运用Vensim软件,以2000年为仿真初始年,通过对2000-2009年系统状态变量的仿真值与历史统计数据的比较来对模型的可靠性进行检验。模型运行结果与历史数据的比较如表1所示。

表1 天然气供需系统动力学模型预测结果与实际值的比较

由表中数据可以看出,除2002年天然气消费量的预测误差达到了13.24%以外,其余误差均在10%以下。由2002年的历史数据可以看出,该年天然气消费量增长率仅为6%,而其余年份的年均增长率达到了17.1%,从而造成了误差较大的情形。因此,本文所建立的模型预测结果与实际值拟合程度较好,满足系统动力学模型误差应小于15%的要求,能够有效地对我国未来天然气供需趋势进行预测。

(二)模型预测结果分析

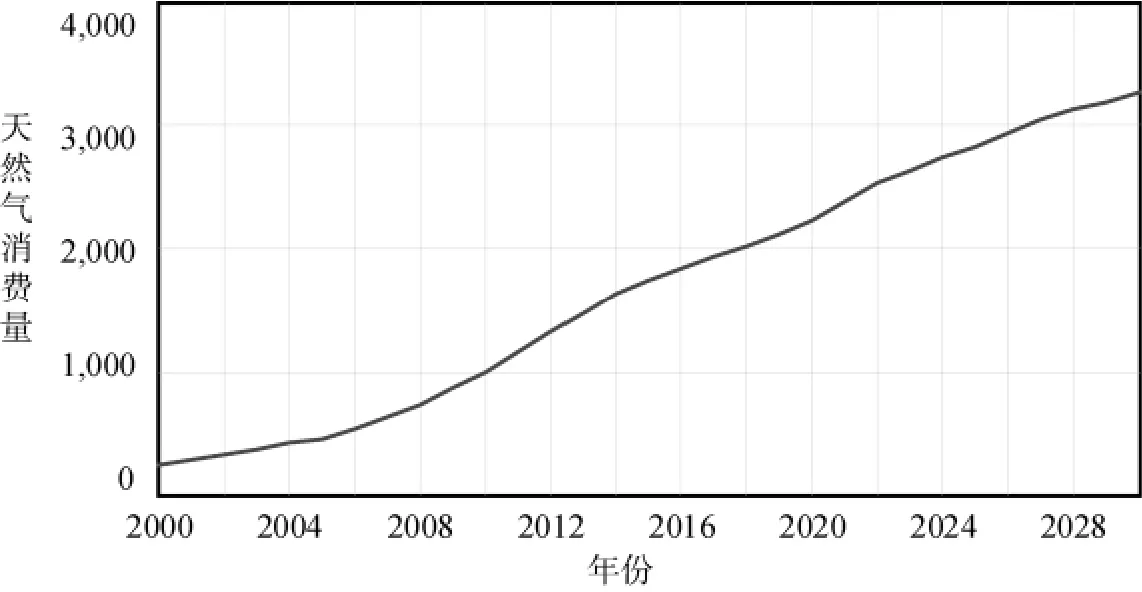

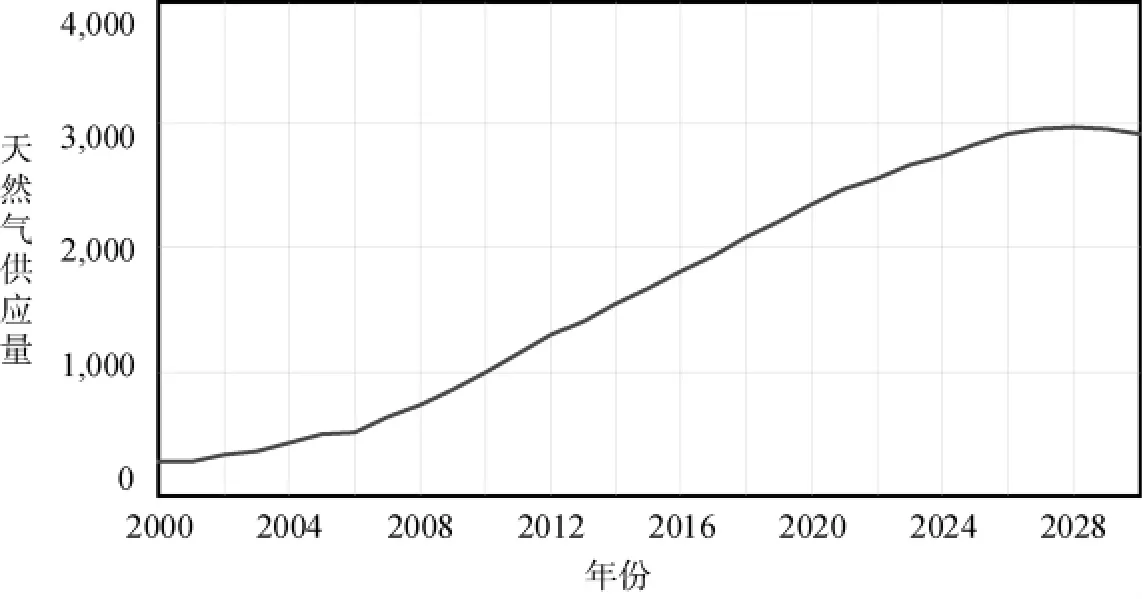

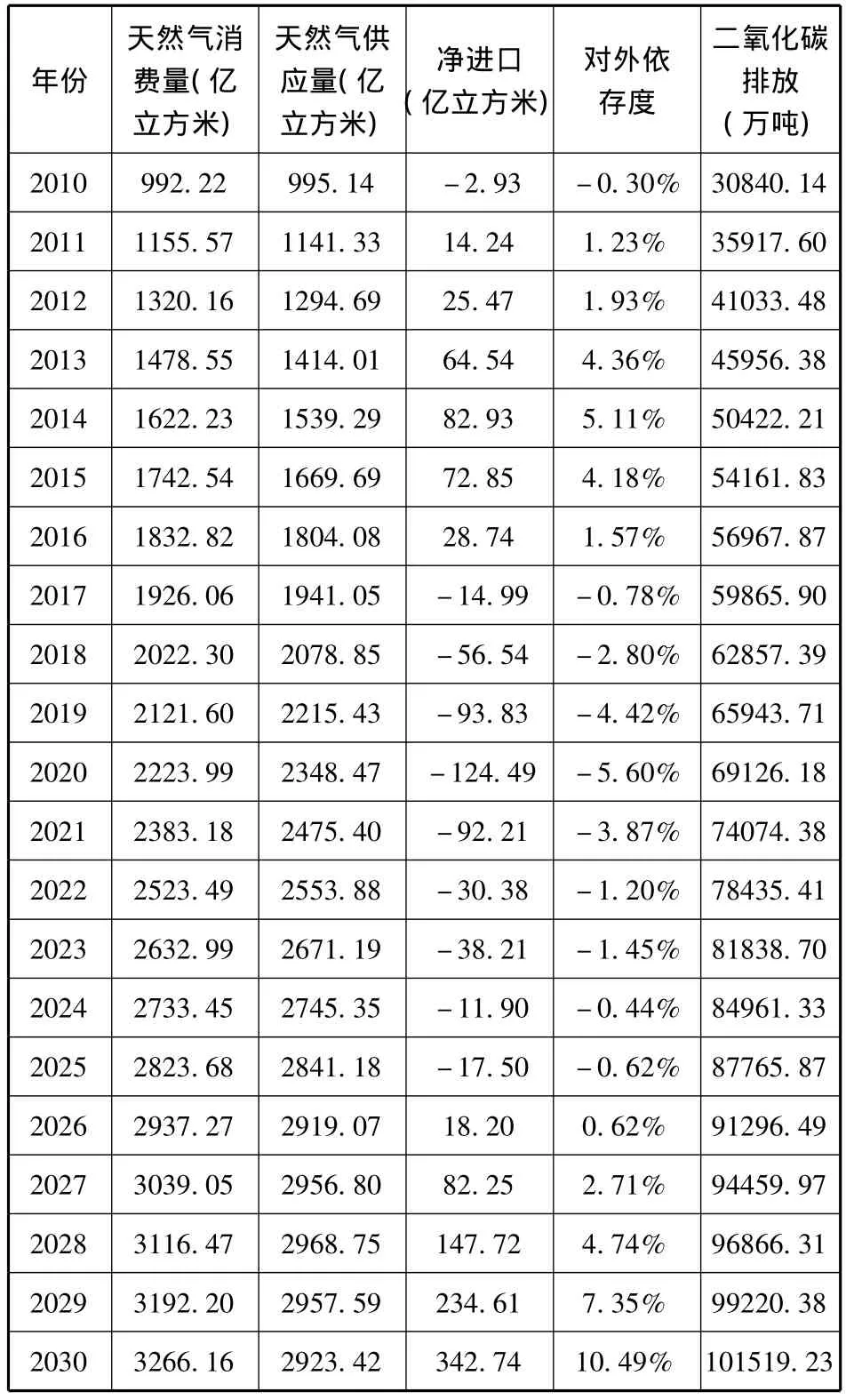

运用Vensim软件对天然气供需系统动力学模型进行仿真模拟,得出了我国2010-2030年天然气供需预测结果,如图4、图5、表2所示。

从图4可以看出,我国天然气消费需求总量在不断增长,到 2030年,天然气需求量将达到3266.16亿立方米,比2000年增加了3025.44亿立方米,年均增长率9.08%。由图5可知,我国天然气供应量在2027年以前持续较快增长,但受到可采储量的制约,2027年以后增长速度变缓,到2028年达到峰值2968.75亿立方米,即国内生产能力的最大值。2030年天然气供应量达到2923.42亿立方米,比2000年增加了2649.26亿立方米,年均增长率8.21%。由此可见我国天然气消费与生产均具有较大的增长潜力,这与我国经济的飞速发展、经济结构的调整以及环境保护政策的执行密不可分。

图4 天然气消费量趋势图

图5 天然气供应量趋势图

表2 天然气供需系统动力学模型预测结果

从表2数据可知,从2011年到2016年,我国天然气消费处于少量进口阶段,天然气供应基本能够满足消费需求;2017年到2025年,我国天然气消费进入部分出口阶段,此时国内天然气供应量充足,能够完全满足国内的消费需求;从2026年起,受可采储量的影响,我国天然气供应缺口开始逐渐扩大,进口量逐步上升,到 2030年达到342.74亿立方米,对外依存度为10.49%。由于天然气消费量的持续增长,二氧化碳排放量逐年增加,到2030年将达到101519.23万吨,但与煤炭相比,排放量仍将大大减少。

(三)天然气消费的参数灵敏度分析

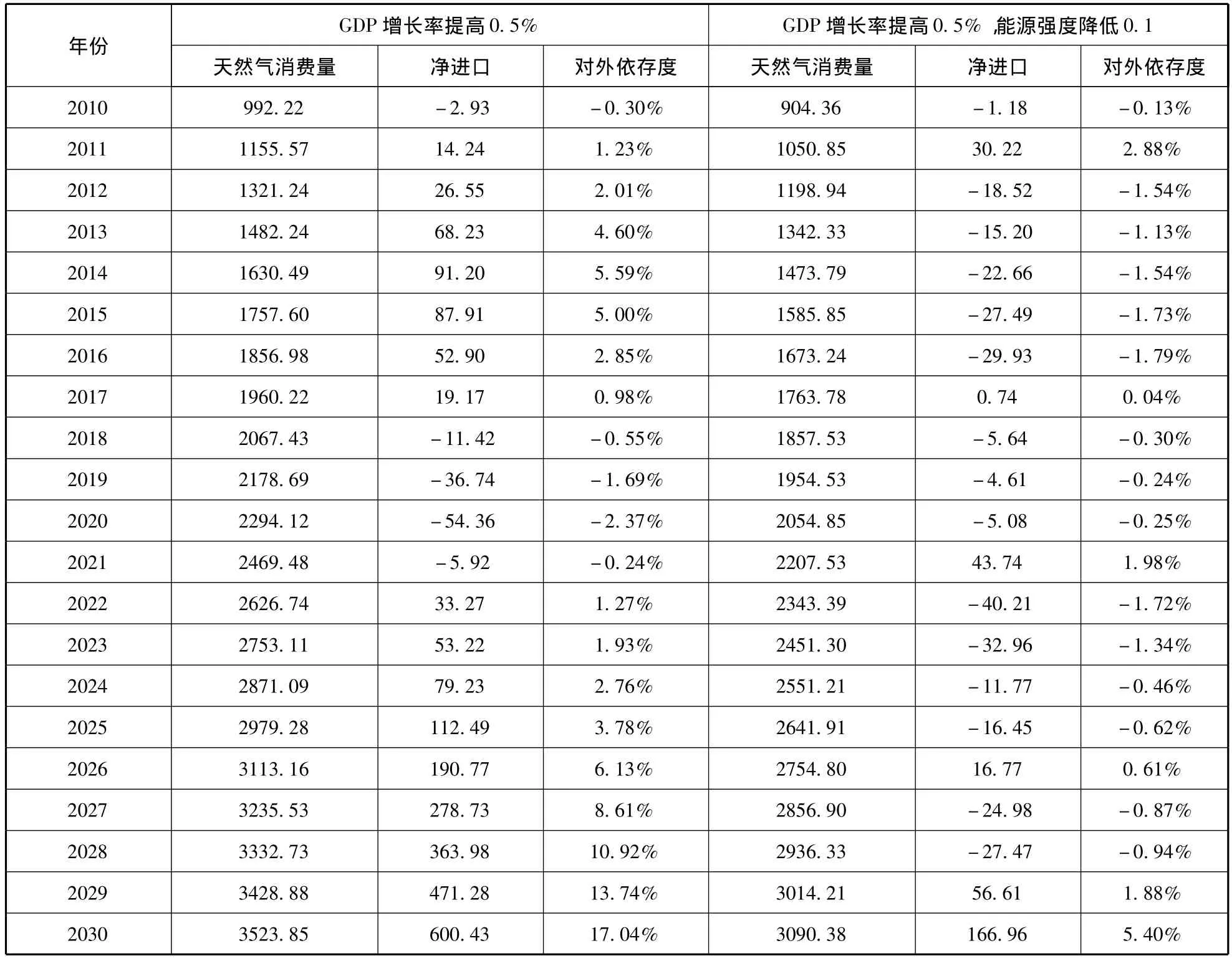

能源消费对我国经济发展、能源安全、环境保护的影响较大,而经济增长和能源强度是能源消费量的重要影响因素。本文从GDP增长率和能源强度两个方面对模型进行了参数灵敏度分析,以进一步研究其对天然气消费情况的影响,从而对天然气消费政策提出建议。

从表中数据可知,在其他参数不变的前提下,当GDP增长率提高0.5个百分点时,随着经济发展速度的加快,对能源的需求也相应增加。到2030年天然气消费量达到3523.85亿立方米,增加了7.89%。由于天然气消需求量的增涨,进口量将进一步增加,对外依存度由10.49%提高到了17.04%,这将对我国能源安全造成一定威胁。在GDP增长率提高0.5%的基础上,对能源强度作出调整,使其降低0.1。由表中数据可知,随着能源强度的降低,能源利用效率提高,在经济快速增长的前提下,天然气消费量反而有所降低。2030年天然气消费量为3090.38亿立方米,减少了5.38%。由于天然气消费量的减少,对外依存度也从10.49%降低为5.4%。

表3 天然气消费参数模拟实验结果(单位:亿立方米)

由此可见,经济的快速发展将使天然气消费量进一步增加,而通过降低能源强度,提高能源的使用效率,在保持较高经济增长速度的情况下,仍然能够减少天然气消费量。因此,为保证我国经济的持续、健康增长,提高天然气的使用效率对于保证我国能源安全至关重要。

四、促进我国天然气资源开发利用的政策建议

天然气是改变我国过度依靠煤炭现状的希望。要减少污染排放,贯彻落实中央节能减排和低碳经济的战略要求,就要加快天然气资源的开发和利用,以气代煤实现我国能源长期稳定、健康发展。为此本文提出以下几点建议。

(1)大幅提高天然气利用效率。目前我国天然气利用效率总体水平不高,而且国家正处于工业化、城镇化加快推进时期,提高天然气利用效率的任务十分艰巨。我们要深刻认识提高能源利用效率对于转变经济发展方式、建设资源节约型和环境友好型社会的重要作用,依靠科技进步与创新来实现天然气的高效利用,努力提高单位耗气的产值。

(2)逐步降低煤炭消费比重。煤炭作为我国的基础能源,在我国能源结构中仍然占有很大比重,能耗损失以及能源不合理利用产生的环境污染极为严重。我们必须不断调整和改进能源消费结构,降低煤炭在能源消耗中的比重,加强天然气等清洁能源的开发,并使其广泛地应用于经济建设与社会生活中。

(3)进一步开放天然气市场。增加天然气供应量、保障供气安全关键要大力开发国内天然气资源。目前我国天然气资源开采一直垄断在少数央企手中,导致天然气资源开发效率低下。开放市场是改变垄断现状的唯一途径,我们应鼓励更多的中外企业进入天然气开发、输送及配售领域,尤其是技术先进、勇于承担风险的中小企业。

(4)制定和完善相关政策法规。健全的能源安全法律法规体系对于保障天然气供需安全,促进天然气资源的开发利用至关重要。目前我国保障能源安全的有关法律法规尚不完善,我们应加强能源安全的立法工作,修改和完善现有法律法规,对当前相关政策法规的空白点进行必要的补充,尽快推动天然气改革。

五、结论

本文在综合考虑了人口、经济、环境等因素的基础上,运用系统动力学方法建立了我国天然气供需趋势预测模型,对我国2010年到2030年的天然气供应量、消费量、净进口量、对外依存度、二氧化碳排放量等进行了预测,并通过对天然气消费主要参数的灵敏度分析深入研究了其对消费状况的影响。预测结果显示,未来我国天然气供应量和消费量均将快速增长,但由于可采储量的限制,天然气供应量在2028年达到国内生产能力的最大值后开始逐年下降。由于经济的快速增长,天然气需求量持续上升,导致进口量的不断增加,天然气资源对外依存度将不断提高。模拟实验的结果显示,优化消费结构、提高天然气的使用效率能够在保证经济快速发展的基础上,有效降低天然气消费量,从而保障我国能源安全。

[1]R Munozleos.The Interior and Exterior Energy Risk of the United States of America [J].International Security,1999(3):97-131.

[2]J C Valtz.The Common Energy and Security Policy[J].Foreign Policy,2002,12:108-125.

[3]阎学通,等.中国与亚太安全[M].北京:时事出版社,1999.

[4]张 耀.中国与中亚国家的能源合作及中国的能源安全[J].俄罗斯研究,2009(6):116-128.

[5]Noureddine Krichene.World Crude Oil and Nature Gas:A Demand and Supply Model[J].Energy Economics,2002,24(6):557-576.

[6]邱中建,方 辉.中国天然气产量发展趋势与多元化供应分析[J].天然气工业,2005,25(8):1-5.

[7]张淑英,万大中.影响中国天然气供应安全的因素及对策探讨[J].中国能源,2007,29(11):30-34.

[8]D L Meadows.Dynamics of Commodity Production Cycles[M].Mass:Wright Allen Press Inc.,1970.

[9]李连德.中国能源供需的系统动力学研究[D].沈阳:东北大学,2009.

[10]国家人口发展战略研究课题组.国家人口发展战略研究报告[R].北京:人口和计划生育委员会,2007.

[11]李善同.“十二五”时期至2030年我国经济增长前景展望[R].北京:国务院发展研究中心,2010.

[12]国家统计局.中国统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2010.

[13]国家统计局,国家能源局.中国能源统计年鉴2008[M].北京:中国统计出版社,2008.