浅谈案犯心态对足迹反映的影响

2012-06-15薛亚龙

薛亚龙 岳 佳

(中南财经政法大学刑事司法学院 湖北 武汉 430000)

浅谈案犯心态对足迹反映的影响

薛亚龙 岳 佳

(中南财经政法大学刑事司法学院 湖北 武汉 430000)

作案人足迹是犯罪心理的重要载体,案犯心态与犯罪现场足迹特征之间存在必然联系。依据犯罪心理学、犯罪行为学和足迹学等相关学科知识,探求和揭示其间的相关性和因果关系,为案件的精准侦破提供技术支持,已成为刑事科学技术研究中的热点问题。通过对不同类型案件、不同犯罪动机以及不同作案人的犯罪心理剖析,阐述了不同的案犯心态对足迹反映的影响。

案犯心态 足迹特征 足迹影响

人的行为是外界环境刺激、内部心理和行为反应的综合表现。在犯罪行为中,作案人的犯罪心理是行为人形成犯罪决意,并支配其行为实施的各种心理因素的总和。既要犯罪得手又要逃避打击是作案人的共同心态,这种心理反映了作案人既有隐蔽狡猾的一面,又有行动异常、心理紧张的一面,这必然引起相应的步法变化。据不完全统计,95%以上的犯罪现场都遗留有足迹,足迹不论在推断作案人数、分析作案人的身高、体重、年龄、职业及分析作案过程等都有着不可替代的作用,其形象直观,检验速度快。笔者通过对不同类型的案件、不同的犯罪动机、不同的作案人的犯罪心理进行剖析,浅谈不同的案犯心理对足迹反映的影响,进而为犯罪现场足迹鉴定提供依据。

1 不同类型的案件中案犯心态对足迹反映的影响

就犯罪的概念来说,由于受不同法系的限制,很难定义一个各国都适用的概念,那么心理学究竟在犯罪学中如何实现其自身的价值,为了不进一步加剧文化的差异程度,在此仅就传统的所谓“官方”定义,即各国普遍承认的几种犯罪类型中案犯心态对足迹反映的影响进行探讨。

1.1 财产犯罪类案件

与其他任何领域相比,在财产犯罪领域,心理学通常被认为贡献极小,但就侦查角度而言,有时破案往往就在一些常人不注意的细枝末节中得到启发,从而破案。所以对案犯心态的掌握对于破案有不可忽视的作用。有证据表明大多数人在他们生活的某个时刻犯下的罪行,最有可能就是财产犯罪。笔者就几类较常见的财产类犯罪中案犯心理对足迹反映的影响做简要分析。

1.1.1 入室盗窃类案件

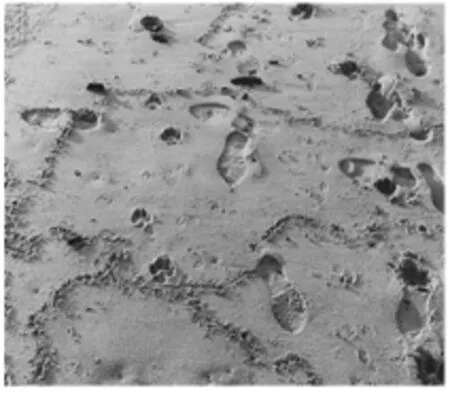

入室盗窃类案件在财产类犯罪中占有相当大的比例。作案人一般在进行此类犯罪前多要进行事先的踩点,从而达到对环境的熟悉,减小作案过程中遇到的客观方面的阻力。所以对于此类案件的侦破一定要注意对外围环境的考察。为了不易被察觉,案犯往往在现场周围尤其是在常人不太涉足的死角处进行窥视、侦探,以确定其作案目标、作案方式、作案时机、行动路线(进入或逃离现场)等,此时作案人的心理活动异常复杂,其行为躲躲闪闪、停顿徘徊、时走时停、时跑时跳、蹑手蹑脚并伴有高抬低落脚、脚跟(或脚掌)先行着地等动作。由此形成相应的足迹左右搭配不规律,出现一脚轻一脚重、一脚正一脚斜、一步长一步短、脚跟深脚掌浅或脚跟浅脚掌深等不正常状态,足迹重叠较多,步行路线弯曲,前后移动和左右移动足迹兼而有之,行走路线一般不规律、弯曲多变(图1)。在作案中作案人心理往往处于焦虑状态。若是事先定好了目标物,作案人在潜意识中为了减少在现场逗留的时间,往往直接取走目标物,此时会在目标物周围留有的足迹痕迹较多。若作案时事先并没有定目标物,案犯则会对现场进行翻动,此时就会留有大量的成趟足迹且有反复踩踏的迹象。作案后作案人往往携带赃物潜逃,此时由于其是负重潜逃,所以在其逃跑路线中会发现由于负重而留有的跄痕、迫痕、拧痕、挑痕等伴生足迹特征。

1.1.2 车辆盗窃案

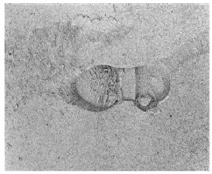

对于车辆盗窃案件,其特点是一般多为团伙作案,案发时间多集中于深夜23时到次日凌晨2时,对于此类案件,作案中作案人往往急于尽快得手离开现场,精神处于高度的紧张状态,对周围环境反应十分敏感,其行为多表现为诡秘、伪装、畏强光、怕声响等特征。当作案人受到突然惊吓(如灯光、响声等)时,神态就会变得十分慌乱,常常选择快速逃离或躲藏,原来的动力定型发生改变,行走时留下的足迹往往是重压面不规则,虚实相间,多有拧痕(图2)。在逃跑时若伴有回头张望的动作,会出现一脚打横的足迹特征。在盗车案中作案人为了在心里上寻求安全感,选择团伙作案较多,所以现场会遗留有多人的足迹,当在作案过程中被发现时,为了逃避惩罚,很可能向多个方向逃跑,此时就需要侦查人员借助技术手段区分足迹来进行寻迹追踪。

图1 作案人来回踩点时所遗留的足迹

图2 作案人逃离现场时遗留的拧痕

1.1.3 抢劫类案件

一般来说,抢劫案件中作案人多选择在夜晚或凌晨进行抢劫,但也有在白天公开行凶作案的。作案人为了便于进行犯罪活动,往往选择环境比较偏僻,来往人员不多,作案不易被发现,且易于逃离的地方作案,如在城市的公园、街道、城乡结合部,在农村的乡路、田野、偏僻的山道等地方,拦路抢劫单身的人。在等待作案时,作案人的心理变化是极度复杂的,所以在等待时经常会出现时跑时跳、停顿徘徊等动作,心理在紧张中又伴有一定的期待,所以在案发现场周围会出现重复比较多,来回曲折,一脚深一脚浅的足迹特征,在作案中经常会发生一定的打斗,所遗留的足迹一般踏痕、蹬痕较明显,并且足迹重压面顺序也会发生较大的改变,此时作案人鞋底部的一些畸形、损伤及附着物特征很可能会明显地反映在现场所遗留的足迹中,若能很好地利用这些特征,对于侦破案件会有很大的帮助。入室抢劫案件中,作案人为了使心里能有安全感,往往选择人们上班,家里只有老人、家庭妇女和小孩之机作案。对于入室抢劫的案件,作案人由于精神紧张往往只注意了主现场,而对于与此相关联的相关现场往往会忽略,很可能会遗留有价值的足迹特征,如在翻墙进入室内时遗留的攀蹬足迹(图3)或作案前后在主现场周围的其他相关现场逗留时所遗留的足迹特征。2007年6月23日在天津市南开区发生的一起入室盗窃案件中,由于主现场遭到了严重的破坏,侦查人员通过仔细全面的勘察,最终在与主现场相关的厨房门处发现了半枚足迹,通过对这半枚足迹的分析最终破案成功。

图3 作案时形成的蹬痕

1.2 性犯罪类案件

从狭义上说,性犯罪专指特定刑法所禁止并予以刑事惩罚的性行为。犯罪心理学对于性犯罪心理学的研究,主要集中在强奸犯罪等类型方面。现就以强奸案为代表:强奸案中,作案人的心态是十分复杂的,一个较为严密的理论模型是从社会文化、个人心理、情境以及个人行为四个层次对强奸犯罪的心理历程进行综合分析。一般来说强奸案件的作案人往往选择较为隐蔽的地方且在心理上急于满足性欲,这就致使其急于制服被害人从而达到自己的犯罪目的。在这种情况下被害人多会进行一定的挣扎,作案人在急于控制被害人时身体的重心往往会发生倾斜,这就致使其足迹的重压面会发生改变,所以根据现场多枚足迹的方向变化及重压面的位置的变化可以大致复原作案的经过。除此之外,通过对现场足迹的观察,一些非正常足迹(如侧着留下的足迹痕迹)往往是作案人俯卧时留下的,多为趴蹬时留下的痕迹,在这类痕迹的周围往往是案发的第一现场。

1.3 人身暴力类犯罪

人身暴力类犯罪是继财产类犯罪之后发案率最高的一类犯罪,作案人之所以进行此类犯罪受多方面因素的影响,其中包括个人因素(个人的心理和生理因素)、社会因素、情景因素等综合作用的结果。下面对杀人和放火两类案件中案犯心态对足迹的影响做一下探讨。

1.3.1 杀人案件

对于杀人类案件,作案人为了保证现场犯罪活动的顺利进行及作案后能快速逃避法律的追究,一般在作案前都会进行一定的预谋活动,如勘察现场周围环境或购买作案工具,这些活动都会导致其在相关现场留下一定的物质痕迹,当然足迹痕迹也毫不例外的包含其中。在作案过程中作案人在杀害被害人时心理往往处于高度的紧张和恐惧,若是非熟人作案或无太大因果关系的案件,作案人在作案完成后从心理上认为不可能有人会揭发他,加之心理上由于恐惧想尽快地逃离现场,认为没有必要对尸体进行处理,此时在中心现场特别是尸体周围所遗留的足迹痕迹相对比较集中,多为打斗时所遗留的足迹。而其他的周围现场所遗留的足迹痕迹较之主现场来说会相对较少。若是熟人作案或是因果关系非常突出的案件,作案人为了逃避法律的惩罚,往往在心理上想置被害人于死地,所以作案手段极其残忍,作案后一般会对尸体进行一定的处理,此时会选择移尸、分尸、碎尸、焚尸等各种手段,可是作案人越是这样可能会遗留越多的痕迹物证。对于移尸类案件,在尸体周围会发现有拖拉尸体所遗留的足迹痕迹。由于作案人在移动尸体时身体负重较多,所以在尸体周围遗留的足迹特征踏痕较明显,并且足迹的重压面也会发生一定程度的改变,与此同时由于负重会出现跄痕、迫痕、拧痕、挑痕、耠痕等伴生痕迹(图4)。

图4 作案人负重时遗留的足迹痕迹

通过研究尸体周围这些痕迹可以大致确定作案人的来去路线,对于寻找第一案发现场也起到一定的帮助作用。除此之外,通过仔细检查作案人所遗留的足迹特征,看上面是否遗留有不属于尸体周围物质成分的其他物质,也可以帮助侦查人员寻找第一现场。对于分尸、碎尸、焚尸类杀人案,作案人就需要寻找工具来对尸体进行处理,在此过程中也会留下对破案很有价值的足迹痕迹。

杀人案件最大的一个特点是在现场往往会发现一定的血足迹。不管作案人是使用刀、斧、棍棒、砖石、枪支、炸药等不同种类的杀人工具,只要被害人尸体上有开放性损伤,尸体和第一现场上就会留下不同形态及数量的血迹。杀人案件现场遗留的血足迹一方面是由于作案人作案后急于逃离现场,心情极度惊恐所以没有对其处理,另一种可能就是为了迷惑侦查人员而故意在现场留下血足迹,所以这要靠侦查人员的技术和经验来对其逐一甄别。杀人案件现场作案人在作案后为了逃离现场时不引起注意,会对自己衣服及身体上的血液进行清洗,所以遗留的血足迹多会发生重复踩踏。又因血足迹往往由于变形较大,加之血液以流质状态附着在鞋底上,很多特征包括压力面、磨损特征等都不能很好地反映出来。但与此同时作案人在清洗的过程中会留下很多的足迹,这就方便侦查人员从数枚单个、残缺的足迹中选择一个较为完整清晰并且血液分布较为均匀的足迹,从而减小了技术人员在用血足迹刻画作案人时出现误差的可能性(如图5)。

图5 作案时遗留的血足迹

1.3.2 放火案件

对于放火类案件,作案人可能是出于一种报复心理或者是在作案后为了销毁证据或对现场进行一定的伪装而对现场进行放火,侦查人员对此类案件进行现场勘查时往往主观地认为现场遗留痕迹物证的可能性极小,从而导致对放火类案件的现场勘查不够全面,但是若从作案人的犯罪心理方面进行分析,就会发现作案人正是由于和侦查人员出于一样的心理,只重视了主现场而忽略了其他关联现场,所以一定要重视对关联现场的勘查,作案人在作案前后都会在关联现场留下一定的痕迹物证。作案人在作案前其主要精力就是如何使放火成功,作案后又会尽快逃离现场,所以会忽略对相关现场痕迹的清理工作。一般在相关现场会遗留有作案人作案过程的成趟足迹,这对于侦查人员确定作案人的来去路线,进而采取步法追踪技术都起着不容忽视的作用。除此之外,在一些放火案件的现场,作案人放火后为了保护自身的安全加之又认为通过放火不可能再遗留有痕迹这种自信的心理下,会迅速逃离现场,但其遗留的足迹痕迹很可能会在清除了地面的灰尘后重现于侦查人员眼前,灰尘反而从某一方面对足迹进行了一定的保护作用,使其没有因遭受破坏而不复存在。浙江省义乌市曾发生过一场纵火杀人案件,侦查人员在覆盖于地面的烟尘不再潮湿后,用毛刷对现场进行大量的粉刷后发现了灰尘覆盖下的血足迹,从而进行排查最终破案。

2 不同犯罪动机中案犯心态对足迹反映的影响

动机是心理学的一个重要范畴,所谓动机就是指引个体活动,维持已引起的活动,并促使该活动朝向某一目标进行的内在作用。从犯罪心理学的角度出发,笔者比较赞同罗大华教授对犯罪动机的解释,即“犯罪动机总是同危害他人与社会的故意犯罪行为相联系。过失犯罪行为虽然没有犯罪故意与犯罪的动机,但存在着引起过时的不良动机,如疏忽大意,蔑视规则等。”犯罪是犯罪动机的产物,动机的性质不同,在犯罪现场会留下不同的足迹。作案人的犯罪动机可通过足迹的状态暴露出来。动机决定行为,动机的性质决定行为的方式,同时也决定着足迹的状态。关于犯罪动机的分类很多,笔者在这里仅就几种常见的犯罪动机对足迹形成的影响做一下探讨。

2.1 激情型

对于激情型的犯罪来说,这种犯罪是超出了作案人的主观意志控制的,在作案前作案人的心理处于极度的亢奋状态,常常表现为极度愤怒、不满。若在此时受到外界的刺激,便会导致犯罪行为的发生。案发现场常常会留有打斗的足迹特征,足迹中会出现较多的蹬痕、擦痕等伴生痕迹。作案后作案人精神往往处于高度的紧张状态、极度的慌张、无所适从,想较快地逃离现场,在逃跑时步幅较短、步频较快,身体上下起伏较大、有点头动作,所以会形成跄痕、拧痕等足迹特征。

2.2 目的型

对于目的型的犯罪来说,作案人的犯罪目的是明确的,在作案前往往会事先制定一个比较周密的计划,在作案时作案人心理会处于一种比较稳定的状态,会直接向目标物行动,所以在案发现场出现的足迹路线会比较稳定,一般在目标物及其附近会出现较多的足迹。

2.3 幻想型

对于幻想型的犯罪来说,其精神状态往往与常人有一定的差别,精神多处于异常状态,常常幻想被害人与其有很大的仇恨。尤其是醉酒的人,其行为不会受生理和心理的支配,把潜意识里的仇恨发泄在被害人身上。对于幻想型的罪犯来说,其作案时手段往往极其残忍,形成的足迹特征常常表现为极度的不规律,杂乱并且重复的足迹较多。

3 不同类型作案人的心态对足迹反映的影响

3.1 变态类人群犯罪

变态心理现象的产生是由于行为人的生物因素、心理因素、成长经历与社会文化因素综合作用的结果。对于作案人个体而言,其犯罪行为的发生与其心理的状态之间存在着非常密切的关系。无论是人格障碍犯罪的心理、性变态犯罪的心理还是精神病人的违法犯罪心理,他们的犯罪都有一个共同点,就是犯罪时大脑都处于失控状态,作案手段往往极端残忍、步态呈不规律状。常表现为:步态混乱、步行线无一定方向、足迹布局散乱、疏密兼有、深浅不一、重叠严重,很难发现一定的规律。这些足迹虽然有变化,但有时也能共同反映出犯罪嫌疑人具体行为的真实特点,认真系统地综合研究可以发现很多可供检验的特征。这对进一步缩小排查范围,确定侦查途径和方法都有很大的帮助。

3.2 女性犯罪

女性由于受生理和心理特征的影响,往往攻击性较弱并且性格比较胆怯、多虑,容易产生恐惧与焦虑心理,感情也很丰富,这种细腻的感情使女性容易在激情或是教唆下实施犯罪。在激情作用下的女性犯罪,往往没有作案前的准备活动,所以有时侦查人员会在现场发现一些女性犯罪特有的特征;如高跟鞋足迹。这就大大减小了办案的难度,缩小了犯罪嫌疑人的范围。还有,女性犯罪较男性犯罪的不同点还在于女性在作案时情绪的自控力往往较差,而犯罪行为又受情绪的影响较大,所以案发现场遗留的足迹一般不会呈规律状分布,并且步长、步角、步宽都会在一定程度上发生变化。又由于女性较少发生犯罪行为,所以在作案后,女性往往表现出比较胆怯、多虑,容易产生恐惧和焦虑心理,其行为表现往往是快速行走或奔跑,兼有躲躲闪闪、蹑手蹑脚,逃离路线多选择近道、背巷、楼梯(山坡)等,由此留下一定特征的足迹,如快速行走或奔跑时,踏痕明显增多,步长变长,原是内收步的,步宽变窄,步角变大;原是外展步的步宽变宽,步脚变小,后跟压力相对变轻,起脚方向朝内,落脚方向外移。

3.3 初犯与惯犯

初犯是相对累犯和惯犯而言的犯罪人类型,是指具有犯罪心理发生、发展的复杂过程和激烈的犯罪动机斗争过程的第一次违法犯罪者。初犯在犯罪过程中往往感到紧张和恐惧,虽然大多在犯罪前做了必要的准备,但由于其犯罪能力和经验不足,在作案过程中很容易慌乱,致使其所遗留的足迹会呈现出局部错乱的分布状,加之在这种紧张的心态下更无法预期现场的各种可能性,因此犯罪行为常常会显示出其幼稚性和简单性,如在作案现场附近往往会发现由于作案人大意而留下的较为完整的足迹痕迹,这对确定作案人的基本情况起着不容忽视的作用。除此之外,初犯由于首次作案,在作案过程中心理变化比较大,这就致使其原有的动力定型在外界因素的刺激之下较易发生改变,在现场所遗留的足迹痕迹的步长和步角也会发生一定程度的改变。

惯犯是指以某种犯罪为常业,或者以犯罪所得为其生活和挥霍的主要来源,或者犯罪已成习惯性,在较长的时间内,反复多次地实施某种危害社会行为的犯罪。惯犯的行为具有习惯性、计划的周密性、犯罪行为的类似性、犯罪行为的狡诈性、犯罪行为的连续性、犯罪行为的残忍性和犯罪行为的坚决性等特征。所以惯犯在作案时心理防线一般很稳定,考虑会很周密,原有的动力定型不会因外界的刺激而轻易发生改变。除此之外,惯犯与初犯相比,作案后心理不会像初犯那样慌不择路,若在时间充裕之下很可能对现场进行一定的伪装,但无论伪装得多么巧妙和诡秘,都不能完全改变早期形成的个性心理特点,犯罪人真实的犯罪心理活动的败露是一种必然,犯罪心理痕迹总是会从现场整体态势中暴露出反常性,由于伪装行为受犯罪心理的支配,犯罪人心理的高度紧张,必然导致行为的相互矛盾,以致出现现场上物质痕迹的反常性。如倒穿鞋行走时,足迹中多数出现拖擦痕;退步走时,步行线往往不直,常有回头望动作,出现一脚“打横”的足迹,步长变短,步宽变宽,步角变小,后跟压不明显,并有虚边和向后划的痕迹,足尖压痕重向后带土;换穿大鞋行走时,足迹步长变短,步宽变宽,步脚变小,重压面后移到属不正常的位置,边缘不完整,前尖虚边较大,擦痕较多;换穿小鞋行走时,足迹步长变短,步宽变宽,步脚变小,前尖和脚掌压力重,脚掌重压面前移,跟重压面后移,跟后侧重;穿套鞋行走时,足迹轮廓不清晰,足迹边缘压力不实,不连贯,不完整,足尖部尤为明显,前掌重压面变大且靠后,重压面前边缘与足迹前边缘形成一个非重压区,后跟中心压明显,常出现擦、挑痕;男扮女穿高跟鞋行走时,由于不习惯,常常会产生歪脚现象,鞋底和鞋帮痕迹同时出现在现场的概率很大,且足迹显著下陷。

3.4 青少年犯罪

青少年犯罪是一个模糊、不精确的概念。在中国犯罪学研究中,青少年犯罪通常是指年满14周岁不满25周岁的青少年实施的犯罪行为。影响青少年犯罪的心理因素很多,在我国犯罪心理学领域,主要是指个体原有心理结构中存在的与犯罪心理形成有密切关系的不良心理因素,包括认知、情绪、意志和人格因素,以及犯罪青少年的心理健康状况等。在这些因素的共同制约下,最终导致青少年走上犯罪的道路。在作案中由于青少年的正处于生长发育的年龄,加之其社会阅历较少、往往不能遇见自己行为产生的后果,在案发现场,心理情绪的变化也较之成年人来说要小一些,所以遗留的足迹一般较少出现伪装的迹象,又加之其身体机能较好,行走速度较快,所以会留有较多的积极步态特征,如抬痕。

1.詹姆斯·马吉尔.解读心理学与犯罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,2009

2.公安部政治部.足迹学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2007

3.王国民.犯罪现场勘查[M].成都:四川大学出版社,2008

4.吴宗宪.中国犯罪心理学研究综述[M].北京:中国检察出版社,2009

5.公安部刑事侦查局,等.全国足迹检验鉴定学术研讨会论文集[C].北京:中国人民公安大学出版社,2007

6.张春兴.现代心理学[M].上海:上海人民出版社,1994

7.史力民.足迹学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2007

8.罗大华.犯罪心理学[M].北京:中国政法大学出版社,2007

9.李洪武.影响足迹特征的主要因素[J].辽宁警专学报,2002,(2)