复杂电磁环境下反舰导弹抗干扰措施研究*

2012-06-07应梁梓隋先辉

应梁梓 胡 海 隋先辉 刘 亿

(海军大连舰艇学院 大连 116018)

1 引言

现代海战场的作战环境异常复杂,势必对海战双方的各种武器装备的战斗使用产生重要影响。反舰导弹作为现代海战中海上攻击的主要武器,不可避免地受到作战环境的制约和影响。在作战环境的诸多因素中,自然环境、电磁环境和目标环境是对反舰导弹的战斗使用影响最大的三个因素。

随着科技的发展和制造工艺的进步,反舰导弹的战术技术性能相应提高,对恶劣天气、气象环境的适应能力明显增强,受到自然环境的制约相对减小;同时,有关于使用反舰导弹攻击各种类型目标的理论研究也日益完善,目标环境对反舰导弹战斗使用的影响规律也逐渐被人们所掌握,并进一步转化为提高其作战能力的理论成果。但是,有关电磁环境方面的研究尚且不足,仍存在许多未知因素。因此,在分析电磁环境对反舰导弹作战使用影响的基础上,研究提高反舰导弹抗干扰能力的有效措施,十分重要而且必要。

2 反舰导弹作战使用面临的复杂形势

2.1 复杂电磁环境

现代军事技术的一个重要特点,就是越来越广泛的使用电子信息装备,不仅数量庞大、体制复杂、种类多样,而且功率大,使得战场空间中的电磁信号非常密集,形成了复杂电磁环境。复杂电磁环境主要由电子对抗环境、雷达环境、通信环境、光电环境、导航电磁环境、自然电磁环境等构成。每一类型的电磁环境又由不同类型的电磁辐射源生成,对不同的信息化武器装备产生影响,进而影响整体作战[1]。

2.2 复杂电磁环境对反舰导弹的影响

反舰导弹的主要战斗使命是打击敌方水面舰船,与舰炮、鱼雷等反舰武器相比,具有射击距离远、命中概率高、破坏威力大、突防能力强等突出优点,可对敌大、中型水面目标实施远程精确打击,其战斗部的威力,基本能够保证命中一枚导弹可使目标重创的射击效果,是水面舰艇面临的最大威胁。但是,随着各种电子信息技术不断运用于战场,反舰导弹在攻击敌方的过程中遇到复杂的电磁环境,其智能化、精确化的打击方式更易遭到干扰和影响,使反舰导弹的作战能力的发挥受到制约。

复杂电磁环境局限反舰导弹作战能力的各个因素中,敌方电子干扰的影响十分巨大。当我对敌实施导弹攻击时,敌方可能会使用各种不同的干扰手段,造成我导弹攻击的困难,降低导弹的突防概率。电子干扰的目的是:

1)干扰舰上雷达,使其难以及时测定目标的运动要素和对目标进行精确跟踪;

2)干扰导弹末制导雷达,使导弹偏离预定弹道或错捕目标,降低命中概率;

3)干扰无线电通信,破坏正常的通信联络,造成指挥和引导的中断,致使导弹攻击不能顺利进行。

2.3 敌方电子干扰的主要手段

电子干扰主要分为有源干扰和无源干扰两种样式,1967年“埃拉特”号事件后,针对反舰导弹末制导雷达的干扰技术飞速发展。相对于传统的干扰手段,当前海上主战舰艇基本形成了以舰载干扰机、箔条、舷外有源诱饵、舷外无源诱饵等构成的末端电子战反导体系。其中,尤以舷外有源诱饵和舷外无源诱饵成为电子干扰技术发展的重要趋势。

2.3.1 舷外无源诱饵

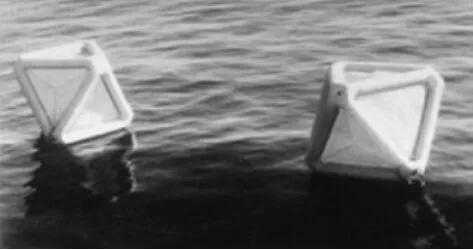

最早的舷外无源诱饵是在1982年英阿马岛海战后,英国根据战争经验紧急研制的“橡皮鸭”,美国引进并改进后命名为AN/SLQ-49(如图1),先后装备“诺克斯”、“斯普鲁恩斯”、“伯克”等主战舰艇。

1)该角反射体由两个八面体角反射器组成,入水后自动充气,之间由约由4~5m长的连线连着。采用一对角反射体的原因:一是反射体具有方向性,两个八面体在方向上可以互相补充;二是单个角反射体的回波特性比较单一,成对角反射体部署方式在信号结构响应特征方面具有更大的欺骗性。

2)展开后的SLQ-49顶点到顶点的尺寸约2.5m,对X波段其信号特征不小于常规护卫舰。

3)从使用的角度来看,漂浮式角反射体在海上的位置不受控制,如果相对位置不合适难以实现诱骗干扰目的。但在有预警的情况下,反射体的使用将改变区域目标态势,可能对事先装定导引头捕捉模式(选大、小、左、右等)的反舰导弹产生较大影响。

4)构成多个海上目标干扰空中平台的探测,也是SLQ-49使用方法之一。

2.3.2 舷外有源诱饵

图1 AN/SLQ-49角反射体

图2 AN/SLQ-49角反射体

目前比较典型的舷外有源干扰是Nulka式悬停式舷外有源诱饵(如图2),它是美国与澳大利亚联合开发的产品,1997年开始大规模生产,目前已经成为美海军“伯克”级驱逐舰的标准电子战装备[2]:

1)Nulka采用了数字储频技术,储频精度高、储频时间长,由于数字化中频处理模块具有十分丰富的处理资源,加之Nulka采用美国研制的I/J波段转发器,能够与舰载侦察系统实时交流,系统能够针对不同体制末制导雷达信号,控制干扰信号的各种参数,产生多种假目标组合样式,干扰灵活性和可扩展性大大增强。

2)由于采用了先进的矢量飞行控制技术,Nulka能够根据需要悬停在指定位置或快速机动至另一舷,舰艇无需进行大幅度的规避机动,作战使用更加方便快捷。

3 反舰导弹应对电子干扰的措施

在实际战斗中,导弹武器的使用手段是变化的,战场的电磁环境更是千变万化,增添了反舰导弹抗干扰使用的复杂性。提高反舰导弹的抗干扰能力,不仅要从技术上考虑,还应该从战术上考虑,采取战术与技术相结合的办法。由于反舰导弹的导引头技术、机动规避能力是影响突防的关键因素,我们的对策也要从这几个角度进行思考,以下研究了提高反舰导弹应对电子干扰的能力的几种可行措施:

3.1 改进反舰导弹导引头技术

为有效对抗舰载电子干扰,目前采用单脉冲体制末制导雷达的反舰导弹主要采用频率捷变技术、跟踪干扰源技术和脉间跳频技术[3]:

舰载干扰机为有效干扰频率捷变末制导雷达,需要对其相关频段进行整体噪声压制,这样就减小了对该频段内某一频率点的干扰功率,使得频率捷变雷达在强噪声压制干扰状态下仍能够获取目标的方位、距离信息;

为满足在强噪声压制干扰条件下使用导弹的需要,还可采用跟踪干扰源技术,即当导弹末制导雷达遭到强噪声压制干扰,无法正常探测发现目标时,导弹末制导雷达转入被动工作状态,接收舰载干扰机发射的辐射信号,导弹沿舰载干扰机发射的干扰信号方向飞向目标。但是,采用跟踪干扰源技术的导弹攻击运动目标时,由于缺乏精确地目标距离信息,导弹的命中精度将有所下降;

对于瞬时瞄准式干扰,末制导雷达采用脉间跳频技术,可以使目标回波暴露在干扰信号之前,从而发现并跟踪目标。这也意味着对频率捷变雷达导引头而言,瞄准式噪声干扰不能发挥作用。

随着制导与抗导技术的不断发展,面对多重对抗,未来的反舰导弹还需要广泛采用编码技术和频率捷变雷达导引头、复合导引头、成像导引头、智能化导引头等,增大导弹飞行中的制导能力,以提高导弹的攻击和突防能力。

3.2 采用隐身技术

采用隐身技术提高反舰导弹的隐蔽性,可有效减小导弹被发现、跟踪的概率,延缓目标防御系统的反应时间,增大命中概率[4]。可通过以下途径实现反舰导弹的“隐身”:

1)弹道隐身

弹道隐身主要是指导弹采用复杂的机动弹道来躲避目标的探测与跟踪,增加敌方舰载防御系统抗击的难度[5]。如俄罗斯的日炙导弹(SS-N-22),在弹道末段进行水平方向上的蛇形机动,然后跃升到一定高度进行俯冲攻击。这种弹道隐身效果好,目标防御系统的抗击时间短,难以阻止有效的抗击。

2)弹体隐身

弹体隐身主要是针对以雷达为探测手段的隐身,核心是减小导弹的雷达截面积(RCS)。通过采用特殊的导弹制造技术,使导弹具有非常规的外形,并在弹体表面涂上吸波材料,使入射的电磁波衰减,降低雷达截面积。如美国AGM-129导弹采用弹体隐身技术,导弹的RCS只有0.005m2。

3)红外隐身

红外隐身技术通过降低和改变导弹的红外辐射特征,使之不易被早期发现。可采取抑制发动机及喷管部件的红外特征、降低单体红外辐射、降低尾焰温度和减少尾喷羽烟、以烟幕和气溶胶干扰红外辐射等方法[6]。

3.3 实施多方向同步交叉攻击

我新型反舰导弹具有航路规划迂回攻击的功能。有关研究结果证明,通过航路规划实现齐射导弹,能够使敌方难以形成有利的规避抗击态势,从而抑制敌电子干扰手段的有效使用,提高导弹应对电子干扰的突防概率[7]。作战中应尽可能实现齐射导弹按90°攻击夹角多方向同步交叉攻击。

为了进一步降低敌方对导弹的电子干扰效果,高飞行弹道的导弹还应考虑利用多种飞行高度攻击。若同时使用高飞行弹道和掠海飞行弹道导弹攻击时,还应考虑它们之间的高度组合。可以将攻击高度分为几个层次,按层次分配末制导雷达的频率,造成多方向、多高度、多频率攻击的局面[8]。

3.4 减小导弹导引头开机距离

针对舷外有源干扰的功率有限的特点,当反舰导弹导引头功率足够大时,在一定距离上舷外有源干扰转发的有源假目标功率将大大小于真实目标回波信号功率,从而出现“烧穿”效应[9],导致真实目标被导引头捕捉和跟踪。随着对抗过程中,导弹与舷外有源干扰源的不断接近,导引头对干扰信号产生不断增强的抑制作用,最终实现“烧穿”。因此,适当减小导弹导引头开机距离能在一定程度上抑制舷外有源干扰的作战效能。

3.5 采用辅助突防手段

1)辅助突防平台

反舰导弹低空突防,限制了战场信息的获取能力,还面临舰空导弹的拦截,因此,进攻体系有必要引入低成本的无人作战平台执行辅助突防任务。一是中高空巡逻,远距离截获目标的方位或定位信息,连续通报飞行中的反舰导弹,按照航向引导其接近目标;二是前出巡航、伴随突防,提供近距离信息支援作战,依靠多无人机平台分布式电子战装备对敌方预警机、舰载反导武器系统进行干扰,在突防方向上遮断敌方空中探测通路。

2)弹载电子战任务系统

在导弹上加装电子战任务系统或在齐射的多枚导弹中有部分搭载电子战任务系统,可以对敌方防空反导系统实施伴随式干扰。它的原理是:通过将接收到的脉冲复制,以一定的间隔持续的转发,使雷达屏幕上出现大量难以分辨的真假目标,从而压制和破坏敌水面舰艇防空反导武器系统作战能力,以掩护导弹突防[10]。采用伴随式干扰不仅能够提高搭载弹载电子对抗任务设备导弹自身的突防概率,也能对未加装干扰的导弹实施掩护突防,是提高反舰导弹突防能力的一种有效技术途径。

4 结语

未来海上作战所面临的电磁环境势必越来越复杂,对反舰导弹的作战使用构成巨大阻碍。立足现有装备,合理发挥己方电子信息技术的优势,灵活运用恰当的战术方法,同时大力发展电子对抗技术,研制新型反舰导弹武器,是打赢未来海上作战的基础和关键。本文对提高反舰导弹在复杂电磁环境下抗干扰能力进行了初步探讨,但是理论离实际使用还有一定距离,有必要作进一步研究。

[1]谢虹.复杂电磁环境究竟复杂在哪[N].解放军报,2007-2-1(012).

[2]胡海.舷外有源诱饵装备发展及作战使用现状[J].舰船科学技术,2011(2):14-17.

[3]张远新,江言林.反舰导弹抗干扰技术发展和运用[J].飞航导弹,2011(8).

[4]李相平,利亚昆,殷勇等.现代反舰导弹面临的电子战环境与对策[J].舰船电子工程,2008(4).

[5]旷志高,王建勋,颜仲新.反舰导弹隐身技术的现状及发展[J].飞航导弹,2003(6).

[6]杨祖快,张春.反舰导弹面临的电磁环境及抗干扰措施[J].电子对抗技术,2004(11).

[7]王瑞瑜,邢昌风.目标对抗条件下反舰导弹突防概率计算与分析[J].指挥控制与仿真,2006(4):66-69.

[8]徐振宁,严建钢,王宝敏.反舰导弹航路规划研究[J].舰船电子工程,2009(11).

[9]王燕,朱松,译.电子战基础[M].北京:电子工业出版社,2009:118-120.

[10]张林.随队干扰掩护反舰导弹突防的机理研究[J].航导弹,2011(9):46-49.