珠江三角洲地面沉降灾害类型特征与成因

2012-04-08任伟灿广东省工程勘察院广东广州510510

任伟灿 广东省工程勘察院 广东 广州 510510

1 引言

珠江三角洲地区是我国经济最发达的地区之一,在我国区域城市群建设与经济活动中占有举足轻重的作用。改革开放以来,随着该区经济的快速增长、人口迅猛增加、城市化水平日益提高,人类经济与工程活动对地质环境的作用和影响越来越大,所引发的地质环境问题对人类生存和社会经济可持续发展的影响也越来越突出。尤其是作为地质环境问题之一的地面沉降灾害问题已直接给地区经济社会发展带来了严重的危害和阻碍。现结合本人在地面沉降调查过程中的一些经验与体会,谈谈珠江三角洲地区地面沉降灾害的主要类型特征及探讨其形成原因。

2 地面沉降灾害的主要表现类型及分布

珠江三角洲地区地面沉降灾害主要包括岩溶地区的地面塌陷灾害及软土分布地区的地面沉降灾害两大类。珠江三角洲岩溶地区主要分布在三角洲北部,即广州北部的白云区、花都区(称为广花盆地),该地区为大面积岩溶隐伏区,其上覆盖着厚度薄且均匀性差的第四系松散砂土、黏土层等,容易受自然因素及外力作用影响诱发地面塌陷地质灾害;珠江三角洲软土地层分布极为广泛,遍及整个三角洲冲积平原区,其分布厚度具有由三角洲顶端往前缘由薄增厚的特点。珠江三角洲中部及南部沿海地区软土地层分布厚度大、埋藏浅、沉积形成地质年代新,是珠江三角洲地面沉降灾害发育最为严重的地区。

3 地面沉降灾害类型特征及其形成原因探析

3.1 岩溶地区地面塌陷沉降灾害

地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种动力地质现象。地面塌陷是珠江三角洲北部广花盆地地区地面沉降地质灾害的主要类型之一。广花盆地隐伏岩溶发育,地区内人类工程建设活动强烈,对原自然环境,地形地貌的改变巨大,诱发地面塌陷因素众多,且具有较强的隐蔽性和突发性特点,造成经济损失巨大,严重威胁到人民群众的生命财产安全。

广花盆地地区分布的可溶碳酸盐岩奠定了不良的地质环境基础,而自然条件(主要为气候条件)的改变、工程活动中的疏干排水以及机械强烈震动等人类经济与工程活动则为主要的诱发因素。根据地面塌陷发育的地质条件和作用因素的不同,把珠江三角洲地区地面塌陷分为自然地面塌陷和工程地面塌陷两种,以工程地面塌陷损失最严重。

3.1.1 自然塌陷

主要是由于气候条件的改变,如降水季节和持续性强降雨天气或久旱后的暴雨,或岩土体自重等作用发生的塌陷引发的灾害。其主要特点是形成发展过程与人类工程建设及其他经济活动相关性弱或无关,造成的破坏和经济损失较低。

3.1.2 工程塌陷

工程塌陷主要是人类工程行为所致,是目前岩溶地区发生地面塌陷最为广泛的形式,其分布最广、灾害后果最重。其灾害孕灾环境复杂,主要致灾因子包括:排水疏干与突水(突泥)作用、人工加载、人工振动、人工开挖桩基、地表渗水、地铁等地下工程掘进等,由于其具有突发性,因此造成的破坏与经济损失往往较大。

⑴ 过量抽取地下岩溶水引发的地面塌陷

隐伏岩溶区过量抽吸地下水,是引起地面塌陷的动力。抽汲地下水降低了地下水位,使上覆土层浮托力减小,水力坡度和流速增大,潜蚀作用加强。此外,抽汲地下水还使地下水紊动并带出大量泥沙,掏蚀上覆土层,形成土洞,土洞扩展到一定程度使土体失去平衡,引致地表下沉开裂,形成岩溶地面塌陷。这种地面塌陷会导致地面开裂和房屋出现宽窄不同的裂缝。

在石灰岩资源丰富,采矿场较多的地区,一般以露天地下大规模开采为主,这种负地形开采方式需大量疏干排水,破坏了地下水的动态平衡,形成地下水位漏斗,导致较大的区域副效应,影响半径范围逐渐扩大,该地区地面塌陷会成群出现,并向外侧扩展,造成周边环境恶化,人类无法居住。

⑵ 人类工程建设活动引发的地面塌陷

随着经济的进一步发展,城市扩张,农村城镇化,人类工程建设活动越发强烈。这一阶段城市大面积的地下空间开发、地铁隧道施工、城际铁路铺展以及城镇多层、高建筑群开发的基础工程施工等线、面状工程全面展开,都形成了诱发地面塌陷的人为因素。地下室开挖、地下铁路隧道等地下工程施工过程中大量抽排地下水、深基础施工、机械强烈震动以及建筑物基础施工或钻探施工中戳穿了原有的地下土洞或溶洞等工程活动,严重干扰或打破了施工区地质环境的自然平衡,诱发了较为严重的地面塌陷地质灾害。

图1 某村庄地面塌陷形成建筑物下沉倾斜

另外,在历史上的旧煤窑采空区,因为前期曾大面积采过煤,且小煤窑居多,采煤点杂乱不规则,致使该地区地下不均匀的分布着大大小小的岩洞或空洞,留下了致灾隐患。

3.2 软土地区地面沉降灾害

珠江三角洲是西江、北江及东江出海口的复合冲积平原。珠江三角洲地区分布着范围广、厚度大的淤泥类软土层,主要为淤泥、松散状的粉细砂、粉沙质淤泥、软可塑状的黏土及其混合土层,沉积厚度由三角洲顶端往前缘逐渐增大。软土具有天然含水量大(一般60%~80%)、天然孔隙比高(一般>1),且具有高压缩性、次固结量大、抗剪强度和透水性较低、易触变流动、承载力低的特性,是诱发地面沉降的内在因素。

一般而言,软土地带地面沉降量的高低与软土沉积时代、软土层厚度、埋藏情况及其上覆的填土厚度大小等密切相关。软土沉积时代越老、埋藏越大、软土与填土层厚度越小的区段,地面形变量越小,对工程的影响越小;而沉积时代越新、埋藏越浅、软土与填土层厚度越大的区段,地面沉降的变形量就越大,对工程的影响越大。

软土分布地区或厚填土地区地面沉降现象发育,地面沉降除与原生地质环境有关外,还与人类经济及工程活动密切相关。珠江三角洲地区经济发展迅猛,已发展成为区域性的城市群。在市镇密集区、城镇化进程较快、人类工程活动较剧烈的区域,往往是地面、地基沉降多发和危害严重的区域。因而本区地面、地基沉降地质灾害现象较为普遍且影响较大,尤以三角洲前缘地区的江门、中山、珠海地区受影响最为强烈。

3.2.1 软土固结收缩引发的地面沉降灾害

⑴ 自重固结作用引发地面沉降

三角洲前缘及海河口地区的软土厚度大、埋藏浅,沉积形成于第四系全新统,形成年代相对不长,在形成地质年代过程中并未完成自身的固结作用,目前还处于缓慢的排水固结发展过程中,由于排水,体积收缩而诱发形成地面下沉。这一类型的地面沉降主要表现为缓慢的垂向沉降,沉降幅度不明显。这是一个极为缓慢的过程,表现为区域性工程建筑与地面同步下沉,采用桩基的工程建筑基础与地面分离(吊脚现象),采用天然基础的房屋倾斜或与相邻建筑形成“握手楼”等现象。

⑵ 加荷固结沉降

主要由人类大规模工程建设、兴修高等级公路和进行地下空间开发等工程活动引起,在外加荷载的影响下,软土受外力作用,破坏了原先的应力平衡状态,人为的加速了软土的排水固结~压缩沉降过程。本类型的地面沉降过程一般要经历初期大幅沉降~降幅减小~趋于稳定三个阶段。形成的灾害表现形式主要有建筑物“吊脚楼”、地面地板下陷、路面波状起伏、地面开裂、地裂缝,接触错位等现象,其形成破坏程度往往较严重。

图2 地面沉降地区街面商铺建筑地面沉降现状

地面沉降的原因除与土体特殊类型、土体结构、性质(内因)有关外,还与沿海地带的填海造地工程活动诱发(外因)密切相关。目前,填海造陆已成为沿海城市经济建设的主要形式之一,沿海地区新近厚填土是加荷沉降的普遍表现形式。其沉降量大小直接取决于软土厚度和上覆荷载压力,是软土地带出现大面积地面沉降的主要原因之一。地面沉降幅度较大的地区主要分布于沿海城镇规划建设区,一般是填海~围垦区或近年促淤成陆地带,其建设期往往与经济效益挂钓,地面填土抬高与建筑物建设期非常短,完工后形成了大面积的地面沉降现象。

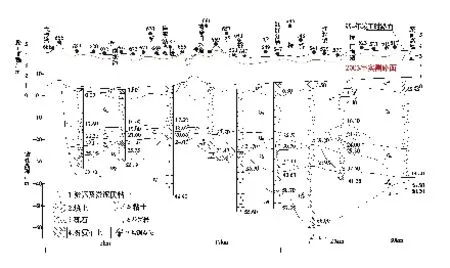

下图3为1994年竣工的珠海大道,通过2003年与1994年测量数据对比,发现10年来珠海大道累计平均沉降量为0.37m,最大沉降量可达0.73m。

3.2.2 超量抽吸地下水加剧地面沉降灾害

地层岩土性及结构特征是产生地面沉降的重要地质背景,软土的广布及厚度是产生地面沉降的主要原因,地下水的超量抽吸则加剧了地面沉降的速度。由于长期超量无序开采地下水,使得承压含水层水头降低,上部高压缩软土层中孔隙压力下降,土体内有效应力增加,从而产生压密固结效应,是水和土相互作用的、内部应力发生变化的外在表现。

珠江三角洲地区工业发展迅速,工业作坊用水,如洗染、造纸行业大规模抽采地下水以及沿海河口地区养殖业滥采地下水进行养殖挽水都是诱发抽水地面沉降的主要因素。由于大量集中式的成井与不科学的抽吸滥用地下水的行为严重加剧了周围地面沉降的发展,使抽吸水源周围由于抽取地下水而形成大面积的漏斗,以致有的块段地下含水层被疏干,软土层失水收缩后引发大面积的地面下沉,严重时形成地面地表水淹没路面,河水漫过河堤浸淹道路和民房等地表水位上升的假象。遇强降雨时易造成洪涝内灾,沿海河口地区引发“海水倒灌”,地下咸水大面积侵入等影响城市用水的严重性灾害。

4 主要的防治措施

地面沉降是地质原因(内因)与人为因素(外因)相结合的结果,其造成的灾害结果日趋严重,严重阻碍当地经济发展。其造成的后果不具有恢复、还原性,以预防为主,其防治措施主要包括以下方面:

⑴地方政府主管部门应加强规章制度建设,健全法制,合理进行土地规划开发,加强管理和规范地下水的开采活动,实行地下水合理合法开发利用;加强工程地质勘察与水文地质勘查研究等基础性地质工作;

图3 珠海大道地面沉降与工程地质剖面示意图 (摘自《广东省地质灾害及防治》)

⑵建立珠江三角洲地区的地面沉降监测网络,加强地下水动态和地面沉降监测工作;扩大基础理论研究,探索地面沉降类型的综合形成条件与发展趋势及防治对策;

⑶根据当地地面沉降的特征类型及诱发因素,实施有针对性的预防治理措施。如在大范围软土区开发建设,进行软土排水固结预处理,预加荷载排水压缩等地基软土处理;对大面积厚填土地区,进行夯实填土等措施;对由于盲目过量抽吸地下水地区,严格控制地下水资源的盲目开发;调整地下水开采布局,实行地下水开采总量控制,计划开采和目标管理等;

⑷在超量抽吸地下水地区,有必要时按地下水开采层位进行人工回灌。如上海市自1966年采用了“冬灌夏用”为辅,大量人工补给地下水,水位大幅度回升,常年沉降转为“冬升夏沉;

⑸在软土发育地区,尽可能采用桩基础,以减少由于地面沉降带来的对建筑物结构的破坏;

⑹在已发生区域性地面沉降的地区,为减轻海水倒罐和洪涝等灾害损失,还应采取加高加固防洪堤,防潮提以及疏导河道,兴建排涝工程等措施;

⑺加强宣传,增强防灾意识,不断提高全民的防灾减灾知识。

5 结语

目前,珠江三角洲地区地面沉降的研究与防治尚局限于小范围的点面内,区域性的面状形成机理研究尚处在起步之中。引发地面沉降的因素具有多样性和复杂性,进一步探讨地面沉降的形成、诱发原因,分布规律,逐步建立包括地面、空中、地下的地面沉降立体监测网络,是科学进行区域经济规划与建设、地质灾害防治、地下水资源合理利用、地质环境保护,实现人口、资源与环境协调,经济与社会的可持续发展的基础地质背景,是一项迫在眉睫的工作。

[1] 广东省地质局. 珠江三角洲及周边地区地面沉降地质灾害监测可行性研究报告[R]. 2009.

[2] 广东省地质局水文工程地质二大队. 珠江三角洲(1:20万)水文地质工程地质综合评价报告[R]. 1986.

[3] 易顺民、梁池生. 广东省地质灾害及防治[R]. 科学出版社. 2010.