多民族杂居区摩梭人婚姻家庭变迁考察——以云南省宁蒗县翠玉乡料别村为例

2012-01-30张明仙

张明仙

(云南 曲靖 师范学院教师教育学院,云南 曲靖 655011)

摩梭人是纳西族的一个支系,主要分布在云南省和四川省,其独特的异居走访式婚俗对研究人类婚姻家庭发展状况具有重要的实证价值。有关摩梭人婚姻家庭的研究成果颇为丰硕,或认为阿夏婚姻是与环境相适应的生态文化,会继续保留;或认为是母权婚姻家庭的历史遗留,正向父系家庭和一夫一妻婚过渡转型。笔者以云南省宁蒗县翠玉乡料别村的摩梭人婚姻家庭为调查对象,进行了详细田野跟踪考察,试图从另一侧面了解目前摩梭人婚姻家庭发展现状及其变化趋势。

一、料别村摩梭人婚姻家庭变迁状况

云南省宁蒗县翠玉乡料别村位于金沙江河谷地带,是一个群山环绕的山间小坝子。村民由6个民族构成,有40户人家,184个村民,是一个典型的多民族杂居村落。其中实行阿夏婚姻的纳西族摩梭人有18户78人,占村中人口比例的42.4%;不实行阿夏婚姻的有2户12人,占村中人口比例的6.5%;普米族12户62人,占村中人口比例的33.7%;彝族 3户 12人,占村中人口比例的6.5%;汉族3户9人,占村中人口比例的4.9%;傈僳族1户6人,占村中人口比例的3.3%;壮族1户5人,占村中人口比例的2.7%。村中除摩梭人存在母系大家庭、实行阿夏婚姻(“阿夏”意为亲密的情侣)外,其他民族都实行一夫一妻从夫居婚。

在2008年的调查中获知,翠玉乡料别村摩梭人的婚姻种类较为复杂,有阿夏婚和一夫一妻婚。阿夏婚又可分为阿夏异居婚和阿夏同居婚。阿夏异居婚是一种男不娶、女不嫁的走访式婚姻,俗称阿夏走婚。建立阿夏异居婚姻关系的男女各居于其母家,男子到女阿夏家居住,暮至朝返。家庭成员血统全部以母系计算,财产按母系继承。阿夏异居婚具有非契约性、非义务性和非排他性特点,一切以感情为基础,离散自由。阿夏同居婚是在阿夏异居婚的基础上发展起来的,母系父系“双系”并存,可以女居男家,也可以男居女家。男居女家虽然改变了阿夏异居婚的形式,但并没有改变阿夏异居婚的母系家庭实质,所生子女仍须承袭女方家名,亲属关系一律从女方家计算。女居男家所生子女则需承袭男方家名,亲属关系按男方家计算,有父系家庭特征。但阿夏同居婚婚姻双方仍没有任何约束力,离散自由。一夫一妻婚是经过法律认可、举行过复杂仪式的正式婚姻,同汉族婚姻一样,要经过父母做主、请媒说合等程序,孩子按父系计算,属于父系家庭。阿夏异居婚形成并延续了母系大家庭,阿夏同居婚促成并维持了母系父系“双系”并存家庭,属于阿夏异居婚向一夫一妻婚的过渡婚姻,一夫一妻婚则发展出了父系家庭。

1.料别村摩梭人婚姻家庭基本状况

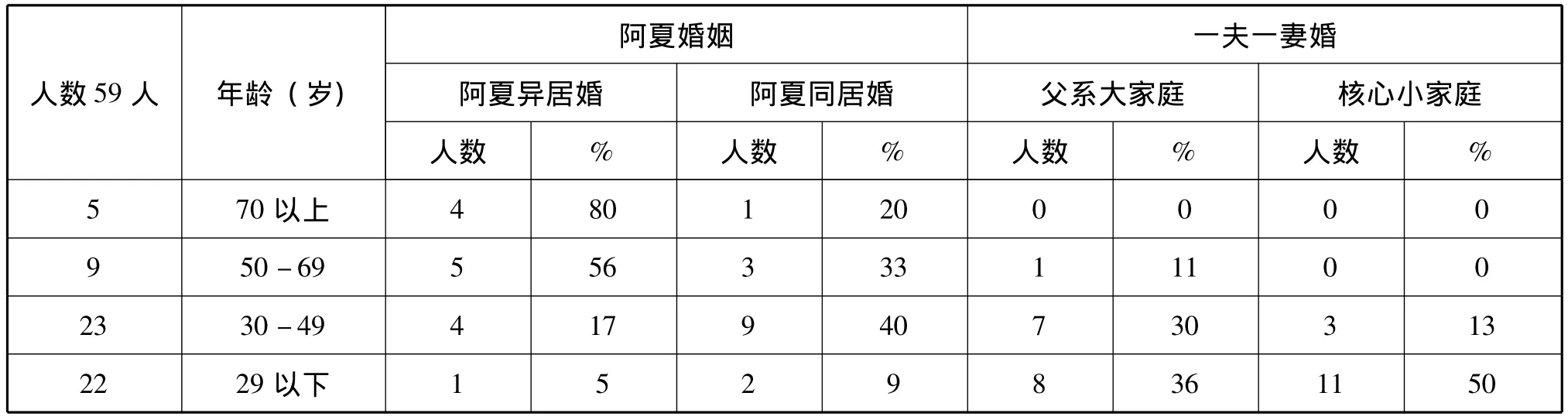

在2008年对翠玉乡料别村摩梭人婚姻状况调查中,由于选点较小,对59个已婚的摩梭人婚姻状况调查采取了详细普查的形式。普查结果如下:

表1 已婚摩梭人婚姻现状调查表(2008.8)

调查资料显示,料别村摩梭人婚姻形式与年龄有很大的相关性,年龄成为一个重要的变量。70岁以上年龄段的村民全部实行阿夏婚姻,异居婚比例远远高于同居婚;50岁至69岁年龄段的村民,在阿夏婚姻基础上新增加了居住于父系大家庭中的一夫一妻婚,在新婚姻形式出现及同居婚比例上升的同时,异居婚比例有所下降。30岁至49岁年龄段村民中,一夫一妻婚比例骤然升至43%,还出现了父母与子女独自居住的核心小家庭,阿夏同居婚比例仍有所上升,阿夏异居婚比例则陡然下降; 29岁以下年龄段村民中,一夫一妻婚比例高达86%,其中核心小家庭占据一半,上升为主流婚姻,仅有的1例阿夏异居婚是在村中这种婚姻形式绝迹五六年后的2008年重新出现的。调查资料显示,随着年龄的递减,翠玉乡料别村传统阿夏婚姻正逐渐向一夫一妻婚演变,且速度越来越快,但阿夏异居婚的重新出现也凸显出演变过程中的复杂性。

2.料别村母系大家庭个案访问

赞娜·蝶姬同学曾就读于云南一所师范院校,其外祖母家曾是一个由外祖母及其兄弟姐妹祖孙三代共同组成,拥有20多人的典型摩梭人母系大家庭。赞娜·蝶姬同学曾这样介绍这个家庭的母系特点:“我的外祖母作为家里的长女,理所当然地继承了老一辈的财产,成为家里的户主,掌管着家里的一切内务。虽然她有弟弟,但是在这个家里,她的地位最高。”近年由于家庭成员婚姻转型、外出工作、求学等原因,家庭人口逐渐萎缩,至2010年跟踪调查时止,与外祖母共同生活在祖屋里的仅剩一个舅舅的小家庭。赞娜·蝶姬同学年届80的外祖母与其所有同辈人一样实行的是阿夏异居婚。父母婚姻则经历了由阿夏异居婚到阿夏女从男居婚的变迁转型。早年普米族父亲随母亲实行摩梭人的阿夏异居婚,姐弟三人都在外祖母家出生,并在舅舅和母亲的共同抚养下长大成人,从小基本没有什么关于父亲的记忆,10岁时父母转而实行阿夏同居婚,姐弟三人随母亲移居到同村的普米族祖父母家生活,生活费用改由父母供给,舅舅不再承担责任,姓氏也由外祖母家的“朵巴”改为祖父家的“赞娜”,表明已由外祖母家的人变为祖父家的人了。赞娜·蝶姬同学的3个舅舅中,一个实行男居女家的阿夏同居婚,孩子随舅母姓,属母系;一个娶汉族舅母至外祖母家,与在县城工作的另一舅舅一样,实行一夫一妻婚,孩子均随舅舅姓,属父系。调查中发现,大家庭中与赞娜·蝶姬同学同属一辈的兄弟姐妹,一夫一妻婚将成为他们唯一的选择。

赞娜·蝶姬同学外祖母曾经的母系大家庭囊括了摩梭人尚存的所有婚姻形式。外祖母一代是阿夏异居婚的忠实履行者,母亲一代处于婚姻变迁转型的过渡阶段,年青一代则有可能转型成功成为一夫一妻婚的忠实实践者。这与村中调查到的情况完全吻合,说明民族杂居区摩梭人的传统婚姻家庭正经历变迁转型的最后阶段。

3.料别村摩梭青年婚姻家庭现状

改革开放后的经济之风把人们从传统的农耕经济带入到商品经济时代,由于经济成分的渗入以及人口的外向型空间转移,料别村摩梭青年现有的婚姻家庭形式中,时代与传统相互交融的文化特征明显。这在2011年8月调查到的几个较有代表性的个案中可见一斑。

个案1:

2008年料别村婚姻调查中发现的唯一一例29岁以下阿夏异居婚,婚姻当事女青年突然与邻村的摩梭小伙走婚,后来虽领取了结婚证并办酒请客,但却仍各居其母家中,理由是夫妻双方的兄弟姐妹都在外地工作,两人都必须在自己母亲家中承继家业,也有村民猜测或许与举办婚礼能收到大笔礼金有关。2010年女青年在自己母亲家中产下一女,孩子以母系血缘计,每年收割栽插等农忙时节,丈夫都会到妻子身边帮忙。

个案2:

料别村一对外出打工多年的摩梭青年男女,在外相恋同居并生育一女,几年前一家三口返回村中,又实行起阿夏异居婚,各居其母家,孩子随母。后女青年生病去世,男方主动向女方家庭提出抚养孩子的要求,女方家庭同意。在“舅权大于父权”的摩梭人婚姻家庭文化中,具有母系血缘的孩子属于整个母系大家庭,摩梭男子有抚养姐妹孩子的责任,并无抚养自己孩子的义务。要在过去,孩子父亲绝对不会提出抚养孩子的要求,即便提出女方家庭也绝对不会同意。

个案3:

料别村一外出打工的摩梭男青年与一异地女青年同居并生育一子,几年后回村补办结婚证、为孩子落户,又自己外出打工,留孩子在母亲家中。

个案4:

料别村一女青年外出打工多年,突然带回一个两三岁的孩子返乡,全家人在惊诧中接受现实。

上述4个不同形式的年轻人婚姻家庭中,现代与传统二元融合的文化特征均明显。个案1,虽具法律及民间办酒婚姻之形,却显阿夏异居婚之实;个案2,阿夏同居与阿夏异居婚姻家庭习俗具有随时空转换交替更迭的入乡随俗特点,孩子由母系血缘变更为父系血缘,说明摩梭人传统的孩子血缘归属母系意识已在改变;个案3,由阿夏同居婚演变为法律认可的一夫一妻婚,孩子留在父系家庭中,具有当下乡村经济主导下的农村家庭的普遍性特点。个案4,摩梭女青年异地自主同居生子的行为,彰显出摩梭女性所独有的婚姻及繁衍后代的自主自由权。

一般说来,文化变迁中的外显性习俗文化变化较快,内隐性精神文化变化较慢。料别村摩梭青年的婚姻家庭,不论处于何种地理空间、是否与异族通婚,在向现代婚姻家庭演变的过程中,不管直线还是曲折、快速还是缓慢,其民族传统婚姻文化精髓都在变迁的新婚姻形式中得到延续承继。

二、料别村摩梭人婚姻家庭变迁动因

美国人类学家克莱德·伍兹认为,文化变迁通常是指“不论是一个民族内部发展的结果,还是两个具有不同生活方式的民族之间接触所引起的,在一个民族生活方式上发生的任何改变。”[1]料别村作为多民族杂居村落,摩梭人的阿夏走访式婚姻及母系血缘家庭一直处于普米族、汉族、彝族、傈僳等族的一夫一妻婚及父系血缘家庭的包围之中,这两种形式的婚姻家庭在接触过程中相互影响,由于摩梭婚姻家庭习俗因人口优势处于强势,对村中没有走婚习俗的其他民族影响力更甚。伴随改革开放而来的种种变革,使料别村摩梭人固有的传统婚姻家庭习俗受到外来文化的强力冲击,其独特的阿夏婚及母系大家庭正向一夫一妻婚及父系血缘家庭急剧变迁转型。

(一)摩梭婚姻家庭变迁动因

婚姻是两性结合的一种社会关系,家庭是在婚姻关系基础上形成的,兼具社会组织及生产单位的双重职能,婚姻家庭转型与社会制度变化有着连动共变关系。随着摩梭人与外界互动的增强,经济成分的变化成为诱发料别村摩梭人母系婚姻家庭变迁转型的重要因素。

1.经济动因

“这样一个正在走出传统的纯自然经济模式的族群不可能保留那种理论上认为是‘落后’的家庭和婚姻范式——原始社会残余的母系氏族家庭和对偶制婚姻。”[2]支撑阿夏婚姻家庭的基础是狭窄封闭的环境和农耕社会较低的生产力以及生活水平,在这样的经济体制下,母系大家庭组织生产时人多力量大、统一调配的功能不仅与之完全适应,甚至还优势明显,这也是摩梭人独特传统婚姻家庭形式得以长期维持的原因。在当代农村经济转型过程中,家庭经济中的“消费”功能正日益凸显。料别村不具备自坐家门发展旅游经济的环境条件,外出打工赚钱成为男女青年的首选,村中甚至还出现了一批打工逛遍中国的年轻人,打工不再纯粹为了攒钱。打工者由原先的纯农村家庭角色进入到了社会公共领域,不仅实现了历史性的职业转换,还使非农业型收入成为家庭收入的主要部分。打工者的收入以个人收入方式进入家庭,其家庭成员的独立性得到增强,相应的是当家人对其作为家庭成员的约束力逐渐下降。在2010、2011年对料别村摩梭人的跟踪调查中:全村摩梭人的共识是,家庭中人越少越好,不用承担那么多,也不用那么累;中青年女性则认为,原来那么大个家庭,一个女子支撑太苦了;外出打工者表示,在外打工自自由由的,还可以带钱回去帮助家里。

母系大家庭的集体经济不仅难以适应,甚至还会阻碍今天的家庭经济发展。以小型化家庭代替传统母系大家庭,是料别村摩梭人经再三权益具有共同性的自主选择。

2.观念意识更新

一直以来,摩梭人通过“男不娶、女不嫁”注重感情的走婚习俗实现了族群自身的繁衍,母系大家庭深得族内人的认可与维护,女性当家人“达布”也深受家人敬重。上世纪六七十年代,宁蒗县永宁乡的软亨·顶子老人对母系大家庭中的生活满意度极高:“我们摩梭人和汉族不同,男子对女子当家是佩服的……我家的妇女,生产干得比我们男的多,生活全靠她们操持……这样的生活,对我们兄弟几个来说,实在是太好不过了。”[3]“只要把外甥、外甥女养大,年老以后不愁吃,不愁穿,有人服侍我。”[4]但摩梭人异居走婚,家庭婚姻两分离的传统习俗,已不能适应今天摩梭人家庭经济发展、情感忠贞要求以及其他精神需求。在2010、2011年对料别村的跟踪调查中得知,摩梭人普遍认为:阿夏走婚是原始的,虽然那样很自由,但不符合生活的需要,况且异族通婚越来越多,我们摩梭人也只能随大流;一夫一妻显得更忠贞,我们摩梭人更愿意接受一夫一妻婚,只有在婚姻生活出现问题时,大家才会开玩笑说要是走婚就好了;我们摩梭人受教育程度越来越高,眼界越来越开阔,外面的影响使我们认识到,国家倡导一夫一妻婚姻。

随着外来文化的渗透影响,料别村摩梭人不仅接触了解到国家有关婚姻的法律法规,还对夫妻情感、择偶要求等有了更多的思考,引发了婚姻形式的相应改变。

料别村摩梭人对传统婚姻家庭的观念更新表明,每一种婚姻家庭形态的存在都有其适合所处时代社会生产力和生活水平的合理性,但如果社会向前进步发展了,还保留原来的婚姻家庭制度,就会失去历史发展的正当性,杂居区摩梭人婚姻的变迁转型是历史发展的必然。

三、结 论

杂居区料别村摩梭人的母系婚姻家庭向父系婚姻家庭形态的变迁转型,是摩梭人自主、自觉的内源性选择,具有不可逆转性。但变迁的过程又是极其复杂和非稳态的,有的中途变迁,有的回复传统后又掉头演变。虽然料别村在短短的二三十年间就几乎完成了婚姻家庭文化的变迁转型过程,但作为人类非物质文化遗产组成部分的摩梭母系婚姻家庭文化精神内核,仍在变迁中的新婚姻家庭形式中得到延续承继。

[1](美)克莱德·伍兹.文化变迁[M].何瑞福译.石家庄:河北人民出版社,1989.

[2]刘芳.摩梭人家庭婚姻制度的人类学解读[J].云南民族大学学报2008,(6).

[3]詹承绪.王承权,等.永宁纳西族的阿注婚姻和母系家庭[M].上海:上海世纪出版集团,2006.

[4]《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会云南省编辑组.永宁纳西族社会及母系制调查[M].北京:民族出版社,2009.