浙江采石文化遗迹的价值内涵与旅游开发*

2011-12-17郑伟忠

郑伟忠, 叶 玮

(浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江金华 321004)

人类文明的第一缕曙光是伴随着石质工具的制作和使用开始的,而制作石质工具的第一步是采石.由于当时人类认识和改造自然的水平处于起步阶段,那时候的采石活动更多的是“采集”石材.从石材的采集到手工开采,再到今天的大规模机械开采,采石活动伴随着人类文明的进程一路走来,在空间上和时间上都留下了一串串耐人寻味的文化印痕,这些印痕就是采石文化.采石文化是人类在一定的时间和空间从事采石活动所逐渐形成的一种相对固定的物质、精神和制度模式.采石文化从属于石文化,是石文化体系的一个子文化系统[1].由于采石文化是人类在采石活动中与地理环境相互作用形成和发展起来的文化,因而具有丰富的人地关系内涵.浙江拥有悠久的采石活动史,历史上的采石活动遗留下为数众多的古代采石场遗址,笔者结合采石文化的内涵,称其为采石文化遗迹.

1 采石文化遗迹的价值内涵

1.1 鲜明的地域性与鲜活的民间性

采石文化遗迹呈现鲜明的地域色彩,这是由地理环境的地域差异所造成的.浙江地处东南沿海,不同区域的地理环境具有较大差异,这种差异也使得深受地理环境影响的采石文化遗迹具有了地方性差异.例如,位于浙西的龙游石窟采石文化遗迹就与浙东宁海伍山石窟采石文化遗迹存在着较大的差异.采石文化遗迹鲜明的地域性特征造就了浙江多样性的采石文化遗迹,使采石文化遗迹的多样性开发成为可能.采石文化遗迹创造者的主力军是来自于底层的劳动人民,因而保留着鲜活的民间特色.采石文化遗迹的民间性洋溢着浓烈的生活气息,使其更具有人文亲和力.因此,采石文化遗迹在一定程度上可视为乡土文化的杰作.

1.2 物质与非物质文化的双重属性

采石文化遗迹具有物质与非物质文化的双重属性,是物质与非物质文化的统一.采石文化遗迹的形成既有诸如石材、采石工具之类的物质文化成分的功劳,又有诸如开采技术、开采习俗之类的非物质文化成分的贡献,因而采石文化遗迹是在物质与非物质文化的共同作用下形成的,具有物质与非物质文化的双重性.采石文化遗迹的两种属性是同时存在、不可分割的,对于非物质文化来说,如果没有了物质基础,则非物质文化就会变得无根无源,难以存在和展现出来;而光有物质基础,缺乏了非物质文化的熏陶,则物质永远还是物质,不可能具有文化属性,也就谈不上文化遗迹了.因为采石文化遗迹具有物质与非物质文化的双重属性,所以在其旅游开发过程中需要同等重视,不可偏废其一.

1.3 地质遗迹、文物古迹与工业遗产三位一体性

地质遗迹是指在地球演化的漫长地质历史时期,由于各种内外动力地质作用,形成、发展并遗留下来的珍贵的、不可再生的地质自然遗产[2].地质遗迹既包括旅游中的山水名胜、自然风光等自然遗迹,也包括在晚近地质历史时期人类形成过程中,人类与地质体相互作用和人类开发利用地质环境、地质资源的遗迹以及地质灾害遗迹等[3].人类的采石活动是人类与地质体相互作用的一种形式,而人类采石活动所留下的采石文化遗迹则属于人类开发利用地质资源的一种遗迹.因而,人类的采石文化遗迹具有地质遗迹的属性.浙江省国土资源厅出台的《浙江省地质遗迹保护规划 (2006-2020)》中列入保护的采石文化遗迹有东湖、柯岩、吼山、龙游石窟、长屿硐天和蛇蟠岛6处.浙江采石文化遗迹大量进入地质遗迹的保护范围,可以说明人们对采石文化遗迹认识的提高和保护意识的增强.

世界文化遗产委员会评定文物古迹的标准如下:能够代表一种独特的艺术成就;在一定时期或某一文化区域内,对建筑艺术、纪念物艺术、城镇规划或景观设计方面的发展产生过重大影响;能为现存的或已经消失的文明或文化传统提供独特的见证;可作为一种类型的建筑物或建筑群或景观的杰出范例,展示出人类历史的重要阶段;可作为传统的人类居住地或使用地的杰出范例,代表一种或几种文化,尤其是在不可逆转的变化之下容易损毁的地点;与某些事件或现行传统、思想、信仰或文学艺术作品有着直接和实质的联系[4].采石文化遗迹本身就具有悠久的历史,是人类认识与开发自然的明证,展示着人类的发展历程.有不少文物古迹是由石材建造的,石材来源于人类的采石活动,人类采石活动所留下的采石文化遗迹因为有了为文物古迹提供石材的历史,而成为那些文物古迹的一种见证.采石文化遗迹在一定程度上可以还原文物古迹的整个建造历史,展现出文物古迹更深厚和广阔的文化内涵,弥补因其他资料不足而造成的历史缺憾.从某种意义上讲,采石文化遗迹可以作为文物古迹的一部分,可以为文物古迹提供独特的注解.因此,石质文物古迹价值内涵的提升也会引发为其提供石材的采石文化遗迹的文物意义的提升,例如,埃及采石文化遗迹拥有较高的关注度就与古代埃及石质文物古迹的巨大影响力分不开[5].国内被列入全国重点文物保护单位的采石文化遗迹有 3处,这 3处遗迹均有着为重要文物古迹提供石材的历史.例如,广州莲花山古采石场是唯一以采石场身份列入全国重点文物保护单位的采石文化遗迹,这与该古采石场为建造南越王墓供给石材的历史有着重要的关系.

根据《下塔吉尔宪章》对工业遗产的定义,工业遗产由具有历史、技术、社会、建筑和科学价值的工业文化遗迹组成,包括建筑物及其机器设备、车间、生产作坊、工厂、矿山、加工提炼场地以及其他与工业相关的仓储、物流场所和社会活动场所[6].在国内,工业遗产一般被视为某种形式的文物古迹而获得相应的保护.采石是人类最为古老的工业形式,直到今天,采石仍然从属于采矿业,是工业中的重工业.由采石而生的采石文化遗迹也应该是人类最为古老的工业遗产,可以追溯到遥远的石器时代.因此,采石文化遗迹具有工业遗产的属性,可以成为工业遗产而获得相应的保护和开发.同时,国内外所积累的有关工业遗产保护和开发的经验对采石文化遗迹的保护和开发也具有一定的借鉴意义.

2 采石文化遗迹的旅游开发

2.1 采石文化遗迹的旅游开发现状及存在问题

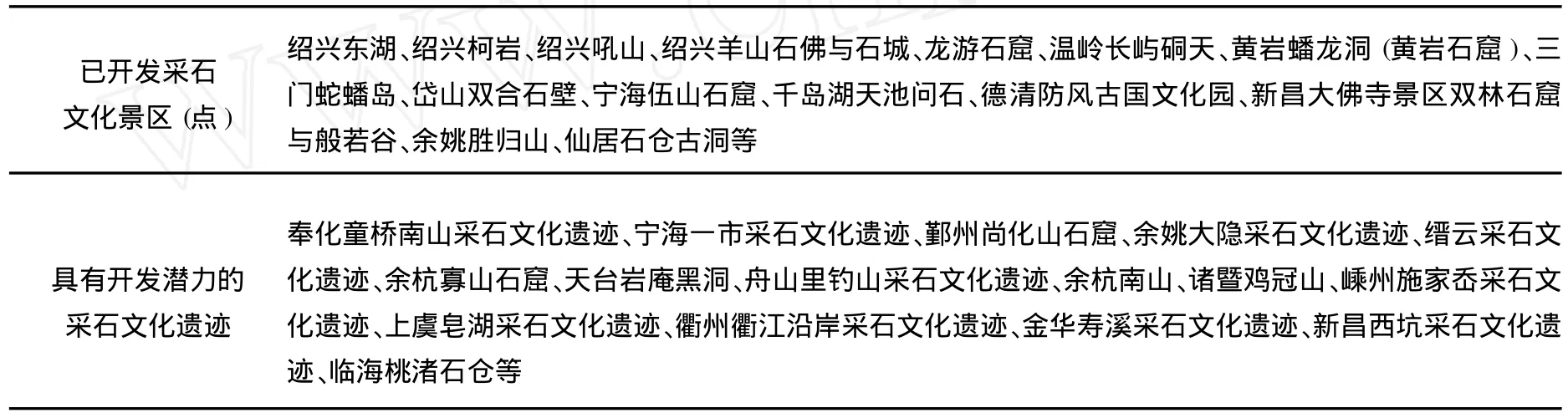

浙江采石文化遗迹的旅游开发滥觞于绍兴柯岩.柯岩采石始于汉代,隋代之前已经形成了众多的石景,隋唐时期,柯岩大佛的建成又添一景.到了宋代,该处已经成为名胜之地.明清时期,柯岩逐渐形成了八大石景,成为著名的旅游胜地[7].另外,绍兴的吼山、曹山、羊山及东湖等地也是传统的游览胜地,并都在当代接受过不同程度的再开发.当代浙江采石文化遗迹的旅游开发始于 20世纪 90年代,龙游石窟的发现和开发,以及长屿硐天的开发建设,是当时采石文化遗迹旅游开发的重要事件,这 2个景区的旅游开发极具典型意义,代表着 2种不同的开发路线,对此后采石文化遗迹的旅游开发有较大影响.到目前为止,浙江境内已发现的有开发潜力或已开发的采石文化遗迹共有 30余处,多分布于浙北、浙东和浙西一带,具体见表 1.

表 1 浙江采石文化遗迹的旅游开发状况

龙游石窟的旅游开发定位于“谜文化”,冠以“千古之谜”和“世界第九大奇迹”之名,将采石文化遗迹披上神秘的外衣,营造出种种谜团,仅对石窟成因的解释就有外星文明说、巨石文化说、道家福地说、越王勾践秘密战备基地说、屯兵说、陵寝说、地下仓库说、伏龙治水说、矿寇居住说、采石场说和采石非唯一目的说等 11种说法[8].多种说法的争鸣和多家媒体的报道,一时间使得龙游石窟名声大振.在好奇心和求知欲的驱使下,各路游客满怀着破解谜团的初衷来到了龙游石窟,但当真正的谜底揭开时,往往有种名不副实之感,对龙游石窟的长远发展不利.龙游石窟景区在 1998年至2004年 6月间,共接待游客 173.2万人次,平均增长率为 52%,门票收入 1 993万元,年平均增长率达到了 62%[9].经过了短时间的火热后,游客对龙游石窟的认识更趋理性化,人为炒作的谜团对游客的吸引力也大不如前.拐点出现在 2008年,龙游石窟景区所接待游客数量较 2007年有所下降,下降幅度 7.92%.当然,龙游石窟景区接待游客数量的下降还有其他的原因,但龙游石窟旅游开发与其自身体内所流淌的采石文化血液相脱离,是其可持续发展的“阿喀琉斯之踵”.虽然龙游石窟的旅游开发没有定位于采石文化遗迹,但对龙游石窟的保护和宣传工作在客观上起到了保护采石文化遗迹的作用,并提高了采石文化遗迹的知名度.经过多年经营,龙游石窟于 2003年即成为龙游唯一的国家 4A级旅游景区,其旅游开发模式对同属钱塘江流域的屯溪花山谜窟有较大的影响,其景区的命名方式也对此后的采石文化遗迹旅游开发具有一定的启迪.

长屿硐天的旅游开发走的是与龙游石窟截然相反的一条道路.长屿硐天从一开始就将其旅游开发牢牢地定位于采石文化遗迹,使采石文化成为旅游开发的主要内容和灵魂所在.长屿硐天位于温岭原长屿镇 (现属新河镇)境内,长屿是历史上著名的“石板之乡”,采石历史可以追溯至南北朝时期,至今已有 1 500多年的历史了[10].长屿硐天已于 2002年被评为国家 4A级旅游景区,也是温岭唯一的 4A级旅游景区,现由八仙岩、双门硐、崇国寺和野山 4个景区组成,被称为“世界规模最大的人工石硐”.同时,长屿硐天也是雁荡山世界地质公园的组成部分,具有一定的国际知名度.为了提高景区的知名度和旅游吸引力,长屿硐天围绕采石文化做足了文章.温岭多次举办“中国石文化旅游节”,向公众大力宣传以石文化 (采石文化是石文化的组成部分)为主题的旅游,既提高了采石文化遗迹景区的知名度,又吸引了大量游客前往观光旅游.长屿硐天景区还拥有极具采石文化特色的景点,比如岩硐音乐厅、石文化博物馆,等等.长屿硐天立足于自身拥有的地域文化,努力发掘其中的特色因子,虽然没有笼罩在游客头顶的谜团,但仍然具有强大的旅游吸引力,吸引着成千上万的游客慕名前来,一睹采石文化遗迹的精髓所在.长屿硐天旅游开发的成功为周边地区采石文化遗迹的开发起到了示范作用,黄岩的蟠龙洞 (黄岩石窟)、宁海的伍山石窟、三门的蛇蟠岛、岱山双合石壁等地的旅游开发均立足于自身采石文化,并在此基础上寻求特色性的突破.

浙江采石文化旅游开发的实践中也存在着一些问题.首先,采石文化遗迹的旅游开发面临着如何将采石文化与可持续旅游开发有效结合的问题.采石文化具有物质与非物质两种文化属性,旅游开发中往往对物质文化关注较多,而对采石文化中的非物质成分关注较少,开发中关注度的不平衡性割裂了采石文化的完整性,不利于采石文化遗迹的可持续旅游开发.例如,龙游石窟的旅游开发只是关注于采石文化所遗留的地下石窟本身,而忽略了以这些石窟为载体的非物质的文化成分,人为嫁接来的外来文化无法与石窟自身融为一体,以致于削弱了旅游景区进一步发展的动力.其次,采石文化遗迹旅游开发面临着景区特色趋同和景观单一的问题.采石文化遗迹的旅游开发具有一定的共性原本是正常的,毕竟都属于采石文化这个范畴.但景区特色的趋同,会大大减弱景区的旅游吸引力,不利于景区的经济效益和长远发展.采石文化遗迹的旅游开发中,稍有不慎便会陷入景观单一的泥淖,而景观的单一形式会给游客造成审美疲劳.因此,对于一个成熟的旅游景区来说,光有采石文化一种景观显然是不够的.再次,采石文化遗迹的旅游开发中还面临着基础设施不够完善的问题.有不少采石文化遗迹地理位置较为偏僻,旅游开发首先要完善当地的基础设施建设,这在一定程度上会加大旅游开发的成本.但如果不完善当地的基础设施便进行旅游开发,会给旅游景区的发展带来不利的影响.最后,开发主体的不同也会给采石文化遗迹的旅游开发带来影响.不同的开发主体,会产生不同的利益追求和利益分配,进而影响到当地居民的切身利益.

2.2 采石文化遗迹的旅游开发意义

首先,采石文化遗迹的旅游开发有利于区域文化的可持续发展.因为采石文化是采石文化遗迹旅游开发的主要内容和灵魂,而采石文化又是区域文化的重要组成部分,采石文化的继承和发展可以有力地推动区域文化的可持续发展,进而增强整个区域的文化软实力.采石文化遗迹的旅游开发,增进了人们对采石文化的了解,扩大了采石文化的影响范围,为采石文化遗迹的保护与开发创造了良好的氛围.采石文化本身便是人类在采石活动中所创造的文化,人类既是采石文化的创造者,也是采石文化的继承者和发展者.旅游开发的介入,强化了人类对采石文化的影响,为采石文化注入了时代的因子.旅游开发的部分收益还可以作为采石文化遗迹保护的资金,从而解决了采石文化遗迹保护的资金来源问题.

其次,采石文化遗迹的旅游开发对当地社会发展的影响.采石文化遗迹的旅游开发为当地居民提供了就业岗位,增加了当地居民的收入.旅游开发所配套的基础设施建设,也为当地基础设施的改善提供了契机,有利于提高当地居民的生活质量.旅游开发使得各地游客纷至踏来,加强了当地居民与外界的沟通和联系,开阔了当地居民的视野,有利于提高当地居民的文化素质.在外部环境的影响下,当地居民原有的生活方式和风俗习惯也面临着改变的危机.另外,在旅游开发的影响下,采石文化遗迹与当地社会发展的关系愈加紧密,有的甚至成为当地社会发展的风向标和助推器.

再次,采石文化遗迹的旅游开发有利于地方经济的发展.采石文化遗迹的旅游开发开创了后采石时代经济增长的新模式,带动了地方旅游业的发展,旅游业的发展又进一步带动了其他行业的发展,从而对地方经济的发展起到了重要的推动作用.采石文化遗迹的旅游开发对不同区域经济发展的影响程度是不同的,对于那些旅游开发基础原本薄弱的地方来说,采石文化遗迹的旅游开发对当地旅游业的发展所起的作用更加明显.例如,龙游石窟的旅游开发对龙游县的旅游业具有很大的影响.在龙游石窟旅游开发之前,龙游县的旅游业整体发展缓慢,作为该县唯一的 4A级国家旅游景区,龙游石窟是龙游县旅游业的龙头,带动了全县旅游业的迅猛发展.数据显示[11],2009年“十一”黄金周期间,全县共接待游客19.53万人次,其中仅龙游石窟景区便接待游客5.9万人次,占到了总接待游客数的 30.21%.近年来,随着民居苑等一批旅游景点的开发,龙游石窟的接待游客数和门票收入在全县所占比重有所下降,但其在龙游旅游业中的地位仍然在短期内无法撼动.长屿硐天景区作为温岭市唯一的国家4A级旅游景区,其对于温岭旅游业的贡献也很显著.统计显示[12],2008年全市旅游区 (点)共接待游客 1 346.08万人次,门票收入为 2 925.23万元,长屿硐天景区虽然只接待游客数 106.23万人次,但门票收入高达 1 159.67万元,占到了总门票收入的 39.64%.对于旅游业来说,门票收入仅仅是一部分而已,游客在当地的吃、住、行、购、娱等其他活动对当地旅游业的贡献更为可观,能够直接或者间接地推动地方经济的发展.

最后,采石文化遗迹的旅游开发对地方环境的影响.采石文化遗迹的旅游开发既是一种国土整治形式,又是一种工业废弃地的改造.采石活动所形成的采石文化遗迹,从某种意义上来看,是一种对原有生态环境的强有力的干预和破坏.这种干预和破坏改变了当地的地理环境面貌,给当地的生态环境造成了一定的压力.旅游开发的介入,可以有效地改变采石文化遗迹工业废弃地的形象,巧妙地利用采石活动所形成的“人工地貌”,创造出富有特色的采石文化景观.旅游开发的过程是一个文化挖掘与塑造的过程,也是一个“变废为宝”的过程,更是一个化被动为主动的过程,突出了人类在协调人地关系时的主动性和能动性.当然,旅游开发的介入也可能给当地带来新的环境污染和破坏,这需要有关部门在旅游开发实施的过程中加以有效地引导、监督和管理.

2.3 采石文化遗迹的旅游开发策略

首先,采石文化的旅游开发需要注重与当地原有旅游资源的结合.与原有旅游资源的结合有助于提高采石文化旅游开发的起点,增加旅游资源的丰富性和吸引力.例如,位于千岛湖景区的天池问石景点即是一处由采石文化遗迹开发的旅游景点,该景点很好地利用了千岛湖景区这一平台,将自身的景观特色融入到整个景区,成为千岛湖旅游景区的重要景点之一.位于新昌大佛寺景区的般若谷和双林石窟也具有同样的效果.这两个景点借助于大佛寺浓厚的佛学文化,将采石文化与佛学文化很好地结合在一起,既丰富了景区的游览内容,又分流了部分大佛寺主景区的游客.由于般若谷和双林石窟是大佛寺景区的一部分,虽然这两个景点都是新开发的,但依然吸引了大量的游客.在旅游开发之前,景区存在的采石文化遗迹与景区整体风貌格格不入,经过景观改造后,新的景观非但不会削弱原有景观的魅力,反而会增强整个景区的旅游价值.当采石文化遗迹的旅游开发与周边原有的旅游资源能够彼此协调地组合在一起的时候,采石文化遗迹的旅游开发往往会取得较好的效果.

其次,采石文化遗迹的旅游开发需要在深挖采石文化的基础上突出自身的特色.采石文化遗迹的旅游开发离不开采石文化的挖掘和应用,但这只是个基础,要想在众多采石文化旅游开发景区中脱颖而出,还需要结合当地的环境条件,形成自身鲜明的特色.由于历史上采石业的集聚效应,使得在某些区域内采石文化遗迹特别多.因而,对于这些区域内的采石文化遗迹来说,在旅游开发中形成自身的特色尤为重要.例如,三门蛇蟠岛的旅游开发结合自身的海岛环境,将采石文化和海岛文化结合起来,形成自己鲜明的特色.否则,面对相邻不远的宁海伍山石窟的影响,若没有特色的旅游内涵,很难取得良好的旅游开发效果.对于与蛇蟠岛在空间上距离更近的宁海一市采石文化遗址来说,如要进行旅游开发,就需要形成不同于伍山石窟和蛇蟠岛的特色,这样才能避免雷同,保证旅游开发的效果.

最后,采石文化遗迹的旅游开发需要当地居民的广泛参与.当地居民可以说是采石文化遗迹的创造者和继承者,采石文化遗迹的旅游开发缺少当地居民的参与将是不完整的.采石文化遗迹的旅游开发需要充分考虑当地居民的利益和福祉,为当地社会和经济的长远发展考虑,并想方设法地调动当地居民的积极性.在条件允许的地方,将采石文化遗迹的旅游开发与当地社会主义新农村建设结合起来,借旅游开发之机,完善当地的基础设施建设,促进乡村旅游发展,进而推动当地社会经济的全面发展.例如,浙江境内有不少乡村具有采石活动遗留下的洞窟,这些洞窟是夏天乘凉

避暑的好去处,将乡村旅游与采石文化遗迹的旅游开发结合起来可以形成颇具特色的“洞窟农家乐”,推动乡村旅游的发展,起到有利于社会主义新农村建设的作用.

3 结 语

浙江采石文化遗迹的旅游开发在全国范围来看具有鲜明的地域特色,是极具浙江特色的旅游开发项目之一.采石文化遗迹自身的价值内涵是其进行旅游开发的潜质所在,而旅游开发又是保护和开发采石文化遗迹的有效途径,可以兼得文化、社会、经济和环境等诸方面之利.浙江境内已开发的采石文化遗迹有多处,浙北、浙东和浙西均有分布,这在一定程度上证明了浙江采石文化的丰富和久远.虽然目前浙江采石文化遗迹的旅游开发还存在一些问题,但随着开发程度的不断深入,以及相关经验的不断积累,浙江采石文化遗迹的旅游开发前景一片光明.

[1]郑伟忠,叶玮,朱丽东,等.金字塔光辉下的采石文化[J].西亚非洲,2009(1):39-43.

[2]全国人大常委会法制工作委员会.中华人民共和国法律 ——行政法规,规章,司法解释分卷汇编[M].北京:北京大学出版社,1998:239.

[3]安润莲.地质学基础[M].北京:中国矿业大学出版社,2009:232.

[4]国家文物局.世界文化遗产委员会文物古迹评定标准[EB/OL].[2010-03-10].http://www.sach.gov.cn/tabid/187/InfoI D/7838/Default.aspx.

[5]Klemm D D,Klemm R.The building stones of ancient Egypt-a gift of its geology[J].African Earth Sciences,2001,33:631-642.

[6]聂武钢,孟佳.工业遗产与法律保护[M].北京:人民法院出版社,2009:207-214.

[7]潘圣明.山水探秘——浙江大地精品游[M].杭州:浙江人民出版社,2006:303-306.

[8]龙游石洞窟研究课题组.龙游石洞窟研究[M]//浙江省博物馆.东方博物第六辑.杭州:浙江大学出版社,2002:88-96.

[9]龙游石窟旅游网.龙游石窟发展概况 [EB/OL].(2007-05-18)[2010-03-10].http://www.longyoushiku.com/shikuneirong/shikugaikuang/2007-05-18/148.html.

[10]江舟,赵向军.一个延续 1 500年的石头传奇——温岭石文化考[J].风景名胜,2008(5):54-67.

[11]龙游石窟旅游网.十一黄金周龙游旅游持续平稳发展[EB/OL].(2009-10-15)[2010-03-10].http://www.longyoushiku.com/zuixindongtai/2009-10-15/345.html.

[12]温岭市统计局,市风景旅游管理局.2008年温岭市旅游业主要数据统计公报[EB/OL].(2009-11-13)[2010-03-10].http://www.wl.gov.cn/zwgk/tjsj/ndtjgb/20090303/58515_1.htm.