从符号行为论到符号行为体系论*

2011-11-04金毅强

金毅强

(浙江师范大学行知学院,浙江金华321004)

从符号行为论到符号行为体系论*

金毅强

(浙江师范大学行知学院,浙江金华321004)

符号现象必然涉及“表达面”和“内容面”两要素,各符号实体论都无法解释两要素间联系的形成机制。符号现象只能是人的一种行为,行为总是发生于一定情境中。上述联系只有通过意向才能建立起来。可见,符号现象必然涉及五个基本要素:“人”在一定“情境”下,通过“意向”将“表达面”和“内容面”联系起来。符号与行为之间通过五要素相互联系,以“与同一个表达面相联系的符号行为集”为研究基点,可以发现符号行为的体系性。

符号;符号行为;符号行为体系

Abstract:A sign necessarily involves“expression”and“content”.Theories regarding signs as entities cannot explain the mechanism of how the relationship of the two parameters come into being.Actions take place in certain context.And the relationship mentioned above comes into being by way of intention.Signs thus involve five basic parameters as.a“person”relates an“expression”to a“content”by way of his“intention”in certain“context”.Sign actions that relate to one another through these five parameters.It is possible to foreground the systematic of sign actions by studying“the set of sign actions related to the same expression”.

Key words:sign;sign action;systemic sign actions

与符号相关的理论很多,包括以洛克和休谟为代表的观念论,以索绪尔、叶尔姆斯列夫、拉康、巴尔特等为代表的结构主义符号论,以皮尔士与莫里斯为代表的实用主义与行为主义符号论;包括弗雷格理论与摹状词理论在内的描述性指称论,维特根斯坦的语言游戏论,克里普克的历史-因果指称论;还有以埃文斯、塞尔为代表的意向论,不少论者偶尔提及的实指论,以及其它各种各样的意义论等等。但是,各种符号论都只指明了符号过程的一些要素;另一方面,有些符号论涉及的要素并不是必须的,或者根本就是不必要的。这些理论对符号的很多现象都缺乏描述和解释力,例如,它们都只能回答以下几个问题中的少数几个:符号的表达面从何而来?表达面与内容面间的第一次联系是如何建立的?该联系如何在人际中交流?表达面与内容面如何传承?该联系如何传承?表达面、内容面以及两者间的联系如何演变?因此,有必要构建另一种更具阐释力的符号理论。

一 符号行为

符号过程必然涉及“表达面”和“内容面”两个要素,这是所有符号理论的共识。但是,各理论对这两个要素的的内容、称呼和性质有不同意见。就“表达面”而言,关注指称的理论,如描述性指称论、历史-因果论、意向论、和实指论等,大多只关注名称、摹状词等与指称相关的表达式;关注意义的理论,如语言游戏论,奎因、戴维森、达米特和一些自然语言学派学者等,大多关注所有语词;结构主义符号理论和行为主义符号理论中,有些学者关注语词,还有些学者,如巴尔特、皮尔士、莫里斯等,还关注非语言符号的“表达面”。对于研究一般符号的符号学而言,最后一类表达面更为适合。称呼上,索绪尔称其为“能指”,叶尔姆斯列夫称为“表达面”,皮尔士称为符号或“代表物”,莫里斯称为“符号媒介物”。性质上,只有索绪尔否认其物理性,把它看成心理性的;[1]66其他人基本上都承认其物理性,例如,巴尔特认为,“能指的内质永远是质料性的(声音、物品、形象)”;[2]140莫里斯称其为“符号媒介物”,并认为它可以是“任何一个物理事件”,如一个给定的声音、记号、动作等。[3]190规定符号的表达面可以不是物理性的,其好处主要在于可以用符号学的结构方法去研究没有物理载体的意义系统,例如用叶氏的内涵符号学的构想研究文学系统、社会文化现象、思维过程等;然而,其不足也很明显,它会给还存在众多基础性争议的符号本体研究,即有物理载体的符号现象研究,带来混乱,也使上述应用性符号研究失去了根基。因此,从科学的研究方法看,应当假定符号的表达面是物理性的。就“内容面”而言,观念论将其视为“观念”(idea);关注指称的理论将其视为“指称”(reference);关注意义的理论将其视为“意义”(meaning);结构主义符号学中,索绪尔将其视为“概念”(concept),称其为“所指”(signified),叶尔姆斯列夫称其为“内容面”;皮尔士称其为“对象”(object);莫里斯称其为“意指”(significatum)。“意义”并不是一个严格的符号学用语,而是思想史中传承下来的模糊概念,可以暂时不予考虑。“指称”不足以涵括所有符号现象的“内容面”;此外,其它的符号理论大多反对把符号的“内容面”看作如“指称”般的外部实在。洛克认为,语词固有和直接的意谓是它们所代表的观念,人们既不能把他的词语作为事物性质的符号,也不能作为他人心中概念的符号,因为在他的心中根本没有这些东西;另一方面,符号可以假借观念秘密指称实在的事物。[4]139-140结构主义符号论把“内容面”解释为“概念”,称为“所指”。莫里斯区分了“指称”和“意指”,强调后者才是所有符号的表达面,即“符号媒介物”所指涉的内容。[3]19-21皮尔士所谓的“对象”,可分为“直接对象”和“动态对象”两种,前者是符号内的成分,或说是符号直接代表的东西,也就是观念;后者是外在于符号的事物,该对象不由符号直接表达,只能通过直接对象指明,需要解释者通过间接经验获得。[5]211因此,关于符号的内容面,我们可以称其为“所指”、“内容面”、“对象”或“意指”。同时,明确其两种性质:第一,它首先是心理性的;第二,其内容可以有多层指涉,其中的后续指涉可以是非心理性的。

符号过程还涉及要素“人”。几种符号实体论都没有提及“人”,它们对表达面和内容面间的联系(以下简称为“符号联系”)或者只有一些语焉不详的判断,或者解释为一种自然的联系。观念论认为语词的用处,便是成为各种观念的可感符号,而它们所代表的观念,就是它们固有和直接的意谓;[4]139索绪尔认为“语言符号是一个双面的心理实体”;[1]66巴尔特认为“符号是(具有两个侧面的)一束声音、一片视象”。[2]134-140他们都把符号联系看成是如纸的两面一样的自然联系。然而,物理性的“表达面”和心理性的“内容面”之间怎么可能是自然的联系呢?何况,“表达面”往往是人为的,而“内容面”离不开人的心理,符号联系怎么可能与人无关?弗雷格理论和摹状词理论在“表达面”和“内容面”之间,加入了“涵义”和“摹状词”,似乎表达面可以通过“涵义”或“摹状词”与内容面建立联系。但是弗雷格的“涵义”和摹状词理论的“摹状词”并不能建立符号联系。根据弗雷格的观点,“涵义”不同于表象,表象是个人对对象的内在图像,而涵义介于指称和表象之间,可以为许多人所共有。[6]可见,“涵义”与对象、人有关,却与表达式没有固有的联系,作为人造物的语言表达式,不可能天然地具有作为人与对象某种相互作用的结果的涵义。摹状词理论认为普通专名是缩略的摹状词,[7]却没有说明摹状词是如何与对象建立联系的;或许可以说:摹状词的组成部分共同描述了对象,但是,“描述”在逻辑上不可能早于“建立”联系,不可能作为建立指称联系的方式。斯特劳森和埃文斯等人都认为描述理论的根本问题正是没有把语言使用者考虑进去。[8-9]总而言之,符号过程必然与“人”相关,是人的一种行为。几种符号行为论都涉及了要素“人”,但是对“人”的性质看法不一。行为主义符号论把符号过程看成刺激-反应过程,侧重于符号表达面在人身上产生的效果,把该要素称为“解释者”;语言游戏论、意向论和实在论分别以语言的使用性、行为者的意向以及行为者的实指手段为核心,主要关注说话的人;历史-因果论涉及命名行为、交际链和听到该名称的人的符号行为,既提及说话的人,又提及听话的人。概而言之,行为主义符号论侧重符号的理解行为;语言游戏论、意向论和实指论侧重符号的使用行为,或说表达行为,而历史-因果论既涉及了理解行为,又涉及了使用行为。

既然符号过程是人的一种行为,符号过程就必然发生在一定“情境”中,行为者必然受到情境的影响。第一个明确提到这个要素的人是莫里斯。莫里斯认为,符号过程是五个要素间的如下相互关系:“符号媒介物”在某种“环境”下,在“解释者”中造成以“解释项”这种方式对符号的“意指”(那时并未作为一种刺激进行活动)作出反映的倾向。[10]不过,莫里斯并没有对该要素详加探讨。另外,维特根斯坦、塞尔等人提及的“规则”或“惯例”也可归入“情境”。维特根斯坦后期将语言视为游戏,认为“语言游戏”与其它游戏一样,须遵循“规则”,“规则”规定了词和语句的用法,从而也规定了词和语句的意义;[11]塞尔认为,意义不仅与意向有关,也往往与惯例有关。[12]从符号学的角度看,“规则”和“惯例”其实就是对符号用法的约定,也就是对符号表达面与内容面间关系的约定,会对符号行为者产生约束力,本质上是符号行为情境的元素之一。此外,历史-因果论也涉及到了情境元素。克里普克认为,一个指称过程往往是这样的:举行一个最初的“命名仪式”。在这里,对象可能以实指的方式来命名,或者这个名称的指称也可以通过某个摹状词来确定。“当这个名称‘一环一环地传播开来’时,我认为,听说这个名称的人往往会带着与传播这个名称的人相同的指称来使用这个名称”。[13]命名仪式后的符号行为受到埃文斯称为“因果链条”的约束,这个因果链条其实就是规则或惯例的链条,实际上指明了规则或惯例这种情境元素的来源。

符号过程还涉及“意向”。符号联系是人的一种行为,但行为主义符号论并没有说明符号联系是怎么建立的。皮尔士认为:一个符号或说代表物(representamen),是这么一种东西,对某个人来说,它在某个方面或以某种身份代表某个东西;它对某人讲话,在那个人的心中创造出一个相当的,甚或更加展开的符号;我把它创造的这个符号称为第一个符号的“解释项”(interpretant);符号代表某种东西,即它的对象(object),但它并不是在所有方面,而只是在与某个观念有关的方面代表其对象,我常常称这个观念为该符号的基础。[5]135说“代表物‘代表’对象”,这并没有解释物理性的代表物是怎样通过人的行为与心理性的对象建立起联系的;说“代表物在人心中‘创造’出解释项”,这种被动心灵论即便可以解释理解性的符号行为,也无法解释表达性的符号行为。莫里斯只说“一个符号意指其意指”,[3]21也未能解释符号联系是如何建立的。符号联系也不可能通过历史-因果论所涉及的因果链建立起来:一者有些符号联系中,如命名行为,还不存在因果链,二者正如埃文斯所指出的,在我对名称的使用与其他人的使用之间的因果联系(无论是否可以最终追溯到事项本身),对于我使用名称来说某件事情,完全是不必要的。[9]符号联系也不可能通过实指论涉及到的实指手段建立起来,因为很多符号联系都没有伴随实指手段,没有实指手段也能建立符号联系;而且,手势也不可能把心理性的内容面与物理性的表达面直接联系起来。符号联系也不能通过塞尔的“意向内容”建立起来,因为具有意向内容在逻辑上晚于心灵与世界上对象和事态建立联系;而且关于某对象或事态的意向内容并不能使心灵将两个对象或事态,即表达面与内容面联系起来。那么,人到底是通过自己的什么建立符号联系?人要将两者联系起来,就先要使自己与两者分别联系起来,而能使自己与对象或事态建立联系的只能是现象学和塞尔所谓的“意向性”。更合适地说,真正能在符号的表达面与内容面间建立联系的,只能是一种“复合的意向性”:通过“意向性”,心灵与内容面建立联系,例如,通过感知或记忆心灵将对象识别出来;通过“意向性”,心灵与表达面建立联系,例如,通过感知或记忆心灵将一个表达式识别出来;通过基于前两个意向性的复合意向性,心灵将某表达面与某内容面联系起来。不过,“意向性”,包括“复合的意向性”,本质上是心理状态或事件的性质,[14]可以说是人的一种行为能力;在实际中真正建立起符号联系的其实是“具有复合的意向性的行为”,也就是符号行为。可见,我们可以说是“复合的意向性”建立起符号联系,但并不能把它作为符号行为的要素。更适当的说法或许是所谓的人的“意向”、“意图”,或者“目的”,因为这些概念更接近要素,而且是引发“复合的意向性”的实施的直接因素。譬如,我们可以粗略地说,在符号使用行为中,或称为表达行为,人有“表达”的意向;在符号理解行为中,人有“理解”的意向。

基本符号行为包含上述五个要素,但有些符号行为还涉及另外一个人,这时建立符号联系的人的主要意向是“交流”,这样的符号行为,不妨称为扩展的符号行为。由于意向是心理的、私人的、不可直接交流的,建立符号联系的人必须借助于某些手段将其意向传递给另外的人。几种指称论,如摹状词理论、历史-因果论、埃文斯的指称理论、塞尔的指称理论以及实指论等,分别涉及了这些手段的一个方面。综而言之,符号意向可交流的条件如下:交际双方有与某表达面相联系的符号惯例的共识,或构成该表达面的成分的意义的共识,或伴有足够的实指手段,或者上下文提供了其它的语言表达式,尤其是限定摹状词,或是上述方式的某种结合。

二 符号行为体系

单个符号行为,无论是基本符号行为还是扩展的符号行为,其意向在理论上可以是任意的。也就是说,与一个表达面相关的内容面可以是变化无穷的。然而,实际生活中,一个人往往在不同时间里使用某个表达面,实现某个相同或相似的功能;而不同的人,包括不同时代的人,也往往为了互相交流使用某个表达面来实现某个相同或相似的功能。换言之,多数符号行为都受到与表达面相关的某个符号联系规则或惯例的影响。符号行为不是孤立的,而是相互联系的。仅仅研究单个符号行为是不够的,还有必要研究符号行为间的相互联系。

符号行为数目无穷无尽,因五个基本要素的变化错综复杂,该怎么研究它们间的联系呢?理想状态下,该研究最好能实现一些研究目标。譬如:描述尽可能多的符号行为间的联系;说明“惯例”的机制;描述以往符号论中涉及的符号分类,如命名仪式与后续行为,解释者与说话者等等。最便宜的方法或许是以表达面为核心,研究与同一个表达面相关的符号行为体系。

当我们以“与同一个表达面相联系的符号行为集”为研究基点时,我们会发现每个这样的集合中的行为都有种类之分:“制造”表达面的行为和“使用”造出的表达面的行为;“说”或“写”表达面的行为和“听”或“读”表达面”的行为。我们可以据此将“与同一个表达面相联系的符号行为集”先分成两类:命名行为和使用行为。命名行为“制造”出了表达面,或者第一次与某内容面相联系,因而是与该表达面相联系的第一个符号行为。该行为只有一个,对于一般的符号行为而言,它总是发生于历史之中。该行为中,符号联系的建立可以说完全是规定性的,因为影响符号关系建立的只是约束力很弱的一些因素:当时的语言系统,当时该文化对所指世界的划分方式和当时该文化的命名惯例等。命名行为后的符号行为,都是在“使用”命名行为制造出来的表达面,不妨称为“使用行为”。使用行为可以有无数个,可以发生于命名行为后的任何时间。使用行为可以根据表达面和内容面在行为中的相对顺序分成两类:生产行为和消费行为。生产行为“说”或“写”出表达面;消费行为“听”或“读”到表达面”。生产行为与命名行为基本一致,都以“内容面”为起点,以“表达面”为行为的结果。区别在于:第一,命名行为之前表达面不存在,而生产行为之前表达面已存在;换句话说,命名行为制造了表达面,而生产行为生产了表达面。第二,命名行为的主要目的是“命名”,而生产行为的主要目的是“表达”。消费行为以之前的某一生产行为的结果,即“表达面”为起点,以“内容”为结果,其主要目的是“理解”表达面。

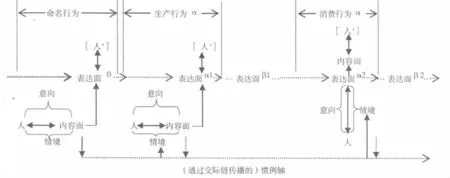

当我们把上述个体符号行为论和符号行为体系论结合起来,就可以构造出一个能够比较充分地描述和解释符号现象的符号理论。如图1所示:

图1 符号行为体系论示意图

首先,图1以“表达面”为中轴,以“与同一个表达面相联系的符号行为集”为研究基点。在该行为体系中,命名行为只有一个,对应于“表达面0”;生产行为晚于命名行为,可以有无数个,对应于“表达面α1”、“表达面β1”等;消费行为晚于相应的生产行为,也可以有无数个,对应于“表达面α2”、“表达面β2”等。表达面间有从左至右的虚线箭头,箭头方向即时间的方向,虚线表示:其一,表达面可以直接在时间中流传,如书写的表达面;其二,表达面不一定能在时间中流传,譬如有些表达面以非书写形式出现,无法直接流传,有些表达面可能在流传中断裂、失落等。表达面的最左端有一条虚线箭头,表示表达面一般在命名行为中第一次被制造出来,但有些命名行为可能利用早已存在的表达面而不是新造一个表达面,这时,表达面的存在早于命名行为。表达面之上的上标,主要用以表示不同的符号行为,同时也用以表明:其一,表达面基本保持不变;其二,表达面可能容许一定程度上的变换。

其次,所有的符号行为都包括人、表达面、内容面、意向和情境五个基本要素;扩展的符号行为还涉及“人’”。图中的方括号“[]”表示:该要素在基本符号过程中不存在,在扩展的符号过程中存在。

再次,上图底部从左至右的箭头表示符号惯例的形成和传承。其中,命名行为范围内从上而下指向惯例轴的箭头表示:命名行为引发了惯例轴;生产行为和消费行为各自的指向惯例轴的虚线箭头表示:每一个符号行为都可能成为惯例轴的一部分,从而影响后面的符号行为。惯例轴指向生产行为和消费行为的箭头表示:其一,惯例影响着命名行为后的每一个符号行为;其二,惯例是以成为情境的元素之一而作用于行为的。此外,惯例轴箭头的虚线性质表示:在所有的符号行为中,意向的力量大于惯例,不同符号行为中的内容面可以不同,惯例轴可以断裂、变向或失落;不过,受表达面的个人或人际功能的驱动,变化后的第一个符号行为又可能成为该表达面的新的一条“命名行为”,引发另一条惯例轴。

这个符号行为体系论辨明了基本符号过程的基本要素,区分了基本符号行为和扩展的符号行为,注意到了符号行为的独立性和符号行为间的联系,吸收了以往符号论的优点,弥补了它们不足,有望描写和解释大部分符号现象。我们将在以后进一步验证其有效性。

[1]Saussure,F de.Course in General Linguistics[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[2]巴尔特·罗兰.符号学原理[M].李幼蒸,译.北京:三联书店,1988.

[3]莫里斯.指号、语言和行为[M].上海:上海人民出版社,1989.

[4]Locke,John.An Essay Concerning Human Understanding[DB/OL]. http://www.earlymoderntexts.com/pdf/locke3.pdf,2004 -07/2009 -08 -05.

[5] Hartshorne.Charles and Paul Weiss,eds.The Collected Papers of Charles Sanders Peirce[C].8 vols.Cambridge:Harvard University Press,1958.

[6]弗雷格.弗雷格哲学论著选辑[C].北京:商务印书馆,2006:98-100.

[7]罗 素.逻辑与知识[M].北京:商务印书馆,1996:293.

[8]Strawson,P.F.On Referring[C]//Antony Flew.Essays in Conceptual Analysis.London and Basingstoke:MacMillan Company Ltd.,1956.

[9]埃文斯.关于名称的因果理论[C]//A.P.马蒂尼奇.语言哲学.北京:商务印书馆,1998.

[10]Morris,C.Signification and Significance:A Study of the Relations of Sings and Values[M].Cambridge,Mass:M.I.T.Press,1964:2.

[11]维特根斯坦.哲学研究[M].汤潮,范光棣,译.北京:三联书店,1992:101-119.

[12]Searle,John R.Speech Acts:An Essay in the Philosophy of Language[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001:45.

[13]克里普克.命名与必然性[M].上海:上海译文出版社,2001:74-74.

[14]Searle,John R.Intentionality:An Essay in the Philosophy of Mind[M].Cambridge:Cambridge University Press,1983:1.

责任编辑:骆晓会

On Theory from Sign Action to Systemic Sign Action

JIN Yiqiang

(Xingzhi School,Zhejiang Normal University,Jinhua,Zhejiang,321004,China)

H0

A

1674-117X(2011)02-0121-05

2010-12-04

金毅强(1979-),男,浙江金华人,浙江师范大学讲师,主要从事翻译理论与实践、语言哲学、行动理论研究。