在希望的海洋牧场上—记长海县现代海洋牧场建设

2011-11-03撰文思源婷婷摄影思源

撰文/思源 婷婷 摄影/思源

在希望的海洋牧场上—记长海县现代海洋牧场建设

撰文/思源 婷婷 摄影/思源

在20世纪末期,这一产业遭到了重创,养什么死什么,养多少死多少,连续6年,年年颗粒无收。

长海县陆域面积只有119平方千米,海域面积却有7720平方千米,可以说是“小”县“大海”。人们傍水而居,必然要缘水而兴,渔业便很自然地成了海岛人安身立命的本钱。随着海洋生物资源的衰减,渔业的内涵产生了质的变化,由起初的“打鱼摸虾”演变为“耕海牧鱼”;由“猎捕型”转变为“栽培型”。而作为“栽培型”产业的海水养殖,虽然是长海渔业的“后起之秀”,因其较之于海洋捕捞这一“猎捕型”产业更具生态效益,发展势头迅猛,到目前已然“后来居上”,成为长海渔业的主打。

人们说,它之所以成为“主打”,是因为经受过痛苦的“摔打”。在20世纪末期,这一产业遭到了重创,养什么死什么,养多少死多少,连续6年,年年颗粒无收。痛定思痛,长海县委县政府以科技为先导,适时调整思路,提出“压缩浮筏养殖规模,扩大底播增殖面积,加快品种调整步伐,推行健康养殖模式”的产业方略,使之朝着生态型、效益型不断迈进,驶入了健康发展的快车道。

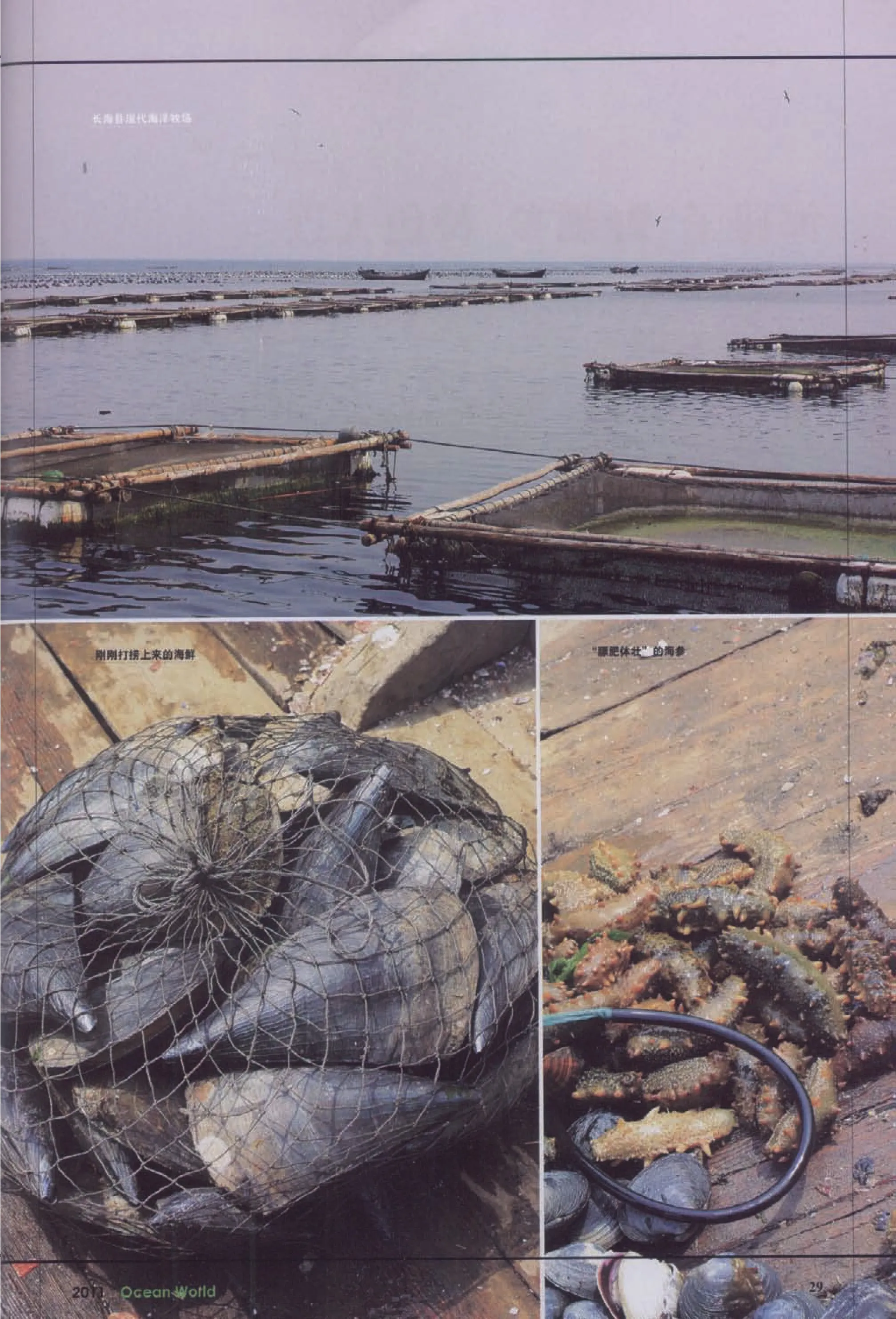

所谓海洋牧场,其生产方式就像在陆地放牧牛羊一样,让鱼贝类资源在开放式海域里无约束地自然生长。这种生态型渔业发展模式颠覆了以往以单纯的捕捞、漂筏设施养殖为主的传统渔业生产方式,克服了过度捕捞带来的水产品资源枯竭问题,以及近海养殖带来的海水污染,造成病害频繁发生蔓延等弊端,是真正意义上的海洋渔业生产革命。

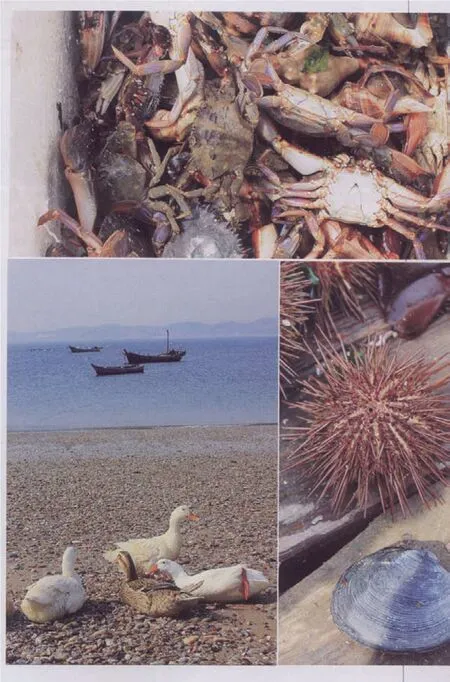

到2006年,全县开发利用浅海浮筏养殖水域面积和海底底播增殖面积达150余万亩,增殖和养殖“海鲜”生物多达20几个品种,增养殖产量16.8万吨,产值22.5亿元。其中,以贝类为主打品种的浮筏养殖已发展到20余万亩,养殖品种的优质、高效率达95%以上。同时,以虾夷扇贝、海参、海胆、鲍鱼等名特优品种为主打的底播增殖海域已开发上百万亩,年滚动放流40余万亩。与之相配套的育苗产业也有了长足发展,海珍品综合育苗室从无到有,已发展到50多座,育苗水体总规模12万立方米,年产苗种上百亿枚,且育苗品种已发展到10多个。多品种、立体化的健康增养殖模式,齐全的产业链条,使海养业的“星星之火”逐渐呈现“燎原之势”,被人们誉为“海上牧场”和“海底银行”。

2009年,海洋牧场建设遭遇了一次暗流。

“踏浪而行”是乘船去长海县必须经历的,如同海洋经济的发展,既有风平浪静,也会有暗流险滩,2009年长海的“现代海洋牧场建设”就遭遇了一次暗流。2009年年初,长海的虾夷扇贝确实卖得不好,其原因是养殖规模超出了海的承载能力,扇贝个头小,且卖不出好价钱。时近年底,由于市场需求和供应量的变化,扇贝的价格有所提升,特别是深海地区的产品供不应求,直径在9厘米以上浮筏成贝的收购价格涨到了22元/千克,底播扇贝的收购价格接近28元/千克。发生自然灾害后,长海县加大了科学用海的力度,从注重宏观调控到推广生态养殖,从老品种改良到新品种引进,采取了一系列举措。即积极稳妥地解决养殖种质退化问题,促进养殖苗种优质化;解决养殖环境恶化问题,促进养殖环境生态化;解决养殖方式老化问题,促进养殖方式标准化;解决养殖规模零散化问题,促进养殖规模集约化;解决养殖管理弱化问题,促进养殖管理规范化,加快形成科学有序的健康养殖新格局。

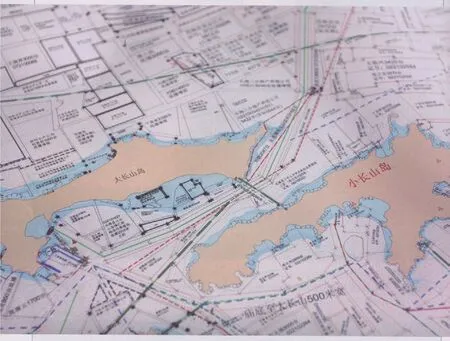

与此同时,渔业龙头企业在深水海域开发的作用日渐明显。獐子岛渔业集团在保持原来发展规模的基础上,连续与长海县海洋岛、广鹿岛、小长山岛等地区实行了深水开发战略合作,由于与渔民签订了合同,保证收购养殖户种苗的价格,使大部分养殖户的收益得到保障,恢复了养殖业户的信心。

獐子岛渔业“精养、细耕、深开发”的海洋牧场发展战略,得到了世界水产同行和国外权威检验机构的高度认可。

在长海县现代海洋牧场建设中,獐子岛渔业集团的成功经营是必须要被提及的事情。大连獐子岛渔业集团股份有限公司的发展可追溯至1958年,公司曾先后被誉为“黄海深处的一面红旗“、“海上大寨”、“黄海明珠”、“海底银行”,“海上蓝筹”。

经过20年的不懈努力,獐子岛渔业集团已在辽宁的长山群岛建成了全国最大的生态海洋牧场,其养殖面积达1000平方千米,年产优质海珍品可达5万吨。1000平方千米有多大?从地理区域看,相当于一个香港那么大。一个水产经营企业开发建设如此大面积的现代化生态海洋牧场,在中国没有,在世界也实属罕见。在未来两三年内,长海县将以獐子岛为核心,继续加大对周边海域资源整合力度,朝着建设2000平方千米现代海洋牧场的目标稳步迈进。

建设现代海洋牧场,海水养殖技术是关键。10多年来,獐子岛渔业先后与多家国内知名科研院所组成产学研合作联盟,在夏夷扇贝、海参、鲍鱼等海珍品的采苗、育苗、养殖、病虫害防治、卫生检疫、采捕等环节的核心技术上不断突破,使獐子岛的海珍品底播增殖技术达到世界一流,开发深度不断推进,目前已达到水深50米,养殖区域正在由海面向海底、近海向远海有序梯度转移。目前,獐子岛已成为中国最大的海珍品增养殖基地及中国海珍品原产地。

底播养殖模拟了自然生长方式,养殖周期一般需要3年左右,对养殖技术和生态环境要求很高。獐子岛渔业从改善海洋生态养殖环境入手,每年投入上千万元,利用物理与生物的方法和技术,设置人工鱼礁、人工藻礁,对刺参、海胆、皱纹盘鲍、扇贝等海珍品的栖息环境进行修复与优化,每年向海底自然投放扇贝、海参、鲍鱼等海珍品幼苗超过30亿枚,价值近2亿元,实现了海洋牧场养殖苗种优质化、养殖环境生态化、养殖方式标准化的转变。 獐子岛渔业“精养、细耕、深开发”的海洋牧场发展战略,得到了世界水产同行和国外权威检验机构的高度认可。

美国食品卫生监督管理局(FDA)专家认真地察看了獐子岛水产品养殖、加工过程,他们感叹道:“獐子岛渔业拥有清洁的生态海域,生产的海洋食品令人感到安全、放心;世界第四大水产品批发商——东京中央鱼类株式会社取缔役伊藤晴彦说:“我从事水产品销售40多年,我的经验告诉我,獐子岛企业的管理理念、生产环境、养殖技术和环保措施,一点不比日本逊色。”