调水调色之翡翠

2011-10-29颜桂明于宝廷

文/颜桂明 图/于宝廷

调水调色之翡翠

文/颜桂明 图/于宝廷

在中国古代,有一种生活在南方的鸟名曰翡翠鸟。此鸟毛色十分好看,雄鸟羽毛为红色,谓之之翡翡;雌鸟羽毛为绿色,谓之之翠翡,遂冠以此玉之翡翠翡之名。

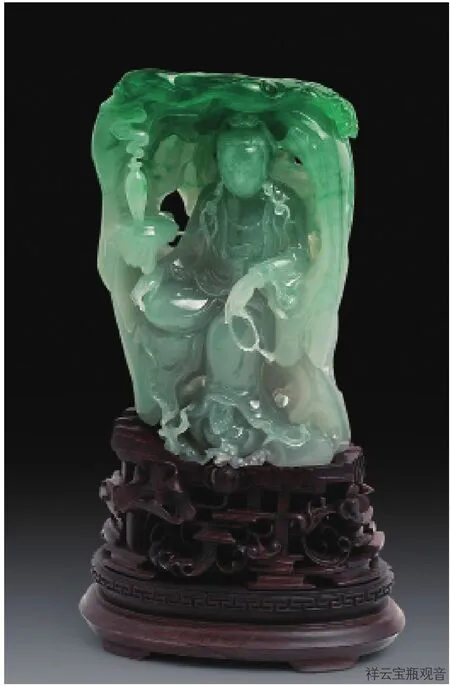

祥云如意自在观音(正面背面)

翡翠得以广泛流传和清王朝皇家贵族的嗜好有关,尤其是权倾一时的慈禧太后,最喜欢翡翠玉器。以至于为了讨好慈禧太后,湖广总督张之洞不顾同仁之情,借口“与义和团有嫌”,诬陷告老还家在襄阳的老京官,将其满门抄斩,实为夺取老京官不肯割爱的一块上等翡翠。之后,张之洞将其做成降魔杵,在慈禧太后七十大寿时敬献之。慈禧太后对之喜爱有加,临终前仍捧在手中。清朝皇家对翡翠的嗜好引发了整个社会对翡翠的追求,使得清末对和田玉的使用大为减少。而翡翠异军突起,取代了新疆和阗玉的位置,主宰了玉器市场,直到现在。

翡翠在短短200多年的大规模使用过程中产生如此大的魅力,吸引众多皇亲国戚、达官贵人的神往,究其缘由是翡翠的“水”、“色”,以及翡翠的稀有和雕琢。俗话说“玉不雕,不成器”。所以对于翡翠的工艺就要求甚严,有了古时候的工艺基础,也就有了现在翡翠雕刻工艺的登峰造极。

翡翠的价值历来是以构思、颜色和光泽来判断的,颜色的色调、浓度、明度加上好的雕工是价值的保证,所谓浓、阳、正、匀、韵,是现代翡翠作品理想的境界。可见翡翠的水和色是评价翡翠好坏的一个重要标志。要使翡翠在原来的基础上提高一个档次,就需要工艺上的精益求精了,通过艺匠一系列精心的设计和工艺制作,便会使得翡翠更加通透,颜色更加富有活力,这种再创造就是行话所说的“调水调色”。

古人云:“玉有五色”,而翡翠有六种主色调。主色调有白、紫、绿、黄、红、黑,其各主色调系列的颜色变化十分多彩。按照翡翠颜色的质地,将其分为原生色和次生色,原生色就是行话所讲的“翡翠肉”的颜色,它是翡翠在地表以下,在各种地质作用条件下形成的颜色。这种颜色与翡翠的矿物化学元素、矿物质成分有密切关系,即在翡翠晶体的结晶作用过程中形成。它是比较固定的颜色,用酸是不可能溶化的,如白色系列、紫色系列、各种色调的绿色系列、黑色系列翡翠的颜色均属于原生色。次生色则是翡翠皮的颜色,它是外生地质作用条件下形成的颜色。在翡翠露出地表之后,它所处的环境与原来形成时的环境有很大变化,处于地表常温、常压、氧化、多水条件下,许多矿物质化学性质方面不稳定,再加上日夜温差变化等,产生了物理和化学风化作用。由于氧化水解等作用的结果,在翡翠外表就会形成风化壳。从翡翠中释放出的铁形成氧化铁,呈胶体淋漓渗透于翡翠晶体粒间孔隙中或微裂隙中所致。此颜色是外来的氧化铁机械渗入晶体孔隙中而致色,所以不是翡翠晶体固有的颜色。这种颜色用强酸浸泡有可能溶化,从而使翡翠褪色。次生色包括黄色系列和红色系列。

不管“肉色”也好,“皮色”也好,都要其透光性好,也就是行话说的“水头”足。所以“肉色”与“皮色”,都存在一个“调水”的技巧。那何谓透光性?它是指光投入翡翠内部能透光的程度。翡翠为多晶集合体,组成翡翠的颗粒粗细不同,晶形及结合方式不同,可以让光通过的能力也就不尽相同。当光线投射到翡翠表面时,一部分光将在表面反射,一部分光进入翡翠内部一一透过。翡翠透过的光越多,它的透光性越好,就会呈现晶莹通透的感觉,那便是“水头足”、“种好”的理想玉料。透光性好的翡翠可以使人有一种滋润的感觉,并可将颜色“放出”,使色调暗的翡翠及颜色不匀的翡翠因透光性佳而提高,行内曰:“种好遮三丑”。反之,透光性差的翡翠,纵使颜色再好,亦无法拔得头筹。因此,在评定翡翠的级别时,透光性占了很大的比例。甚至有的行内人认为透光性好比色佳更重要。当拿到一件翡翠挂件玉料,上端有绿,但色偏深,而且颜色略“干”(水分)。这时必须要设法将翡翠的“水分”调出来。概括讲影响透光性有三点因素:一是颜色偏深,二是色块偏厚,三是翠边界有无空隙,产生折射的面积够不够。原因找了出来,构思顺之而出,就可以将其采用透雕,把深的绿色与临近的白色部分分离开来。这样做的目的就是扩大绿色部分的受光面积和适当减薄厚度,使之达到透绿的效果。这一招马上就会使绿色翡翠挂件呈现出晶莹剔透“水汪汪”的美态,越看越耐看,令人陶醉。

俗话说:之家有万斤翡翠,贵在凝绿一方。翡故此翡翠之色讲求正正阳正浓正和四个字。

翡翠的皮色多为棕红色和黄色,两种颜色有时会重叠在一起,亦隐约有分界。在利用红、黄皮色时,也有一个“调水”和“调色”的技巧,如运用恰当,可以起到很好的作用。中国古代《周礼·考工记》开宗明义提出了造物的总原则:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”翡翠雕刻工艺中的“调色”和“调水”即是造物原则最正面的体现。可见翡翠雕刻的工艺创造也不是纯主观的、孤立的活动,因时制宜、因地制宜、因材制宜,最终实现“天工”与“人工”的水乳交融,从而体现出天人合一、主客融通的审美理想。相信人与自然亲近友好、和谐相处的生态意识是所有工艺美术家追求的最高境界。

(由《上海工艺美术》杂志特约供稿)

编辑:沈海晨 haichenwowo@163.com