酸掺杂聚苯胺的研究进展

2011-09-30石玉,师杰

石 玉,师 杰

酸掺杂聚苯胺的研究进展

石 玉,师 杰

(西安工业大学材料与化工学院,陕西 西安 710032 )

聚苯胺是最有应用价值的导电高分子之一,介绍了聚苯胺的结构,重点综述了单一无机酸掺杂、单一有机酸掺杂、复合酸掺杂、掺杂-脱掺杂-再掺杂、制备掺杂态聚苯胺的研究进展。最后,提出了聚苯胺的研究方向。

酸掺杂; 聚苯胺; 研究进展

1984年MacDiarmid首先报道PANI的质子酸掺杂具有导电特性以来,国内外对其制备及性能进行了大量的研究工作。由于聚苯胺原料廉价易得、合成方法简单、耐高温、抗氧化以及可逆的掺杂特性等诸多优异的特性,其在二极管、电致变色、传感器、二次电池、电磁屏蔽[1-5]等方面有广泛的应用前景。

但是聚苯胺分子链上的苯环结构,导致高分子链的刚性较大,并且分子间氢键导致其难溶、难熔、可加工性能比较差。这些问题又严重限制了聚苯胺的应用范围,因此,如何克服这些缺点制备溶解性和稳定性好,具有高导电性等优良性质的聚苯胺成为急需解决的问题。

目前的研究中,为了克服上述问题采用的措施主要有[6]:(1)引入环取代基或 N取代基,利用取代基的位阻效应,降低分子链的共平面性,降低分子链的刚性,从而提高聚苯胺的溶解性。(2)采用质子酸掺杂,尤其的大分子有机质子酸,降低分子链之间的相互作用,达到提高溶解性的目的。(3)可以和可溶性的高分子共混,制备聚苯胺复合材料,既可以提高其在有机溶剂中的溶解性,又可以得到更多的复合性能。(4)制备亚微米或者纳米级聚苯胺颗粒,可以提高其的热稳定性和可加工性。本文主要综述近几年质子酸掺杂的研究现状。

1 聚苯胺的结构

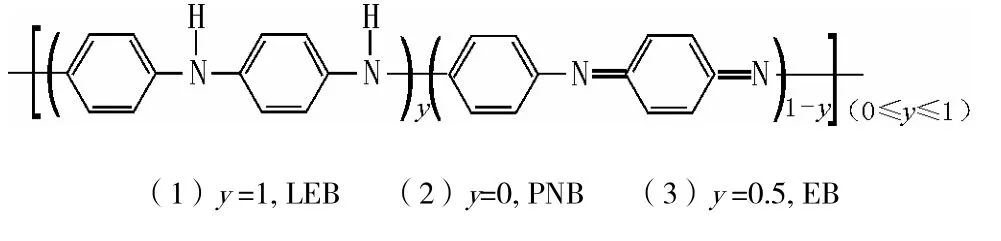

Green和Macdiarmid等先后提出了聚苯胺的不同结构式,但是有与事实相矛盾的地方。经过多年实验研究,Macdiarmid[7]提出了被广泛接受的苯-醌式结构单元共存的模型,其存在状态可以随着两种结构单元的含量不同而相互改变。

结构中不但有“苯-酮”交替的氧化形式,还有“苯-苯”连续的还原形式。不同的y值代表聚苯胺不同的氧化还原状态:y=l时为完全还原态;y=0为完全氧化态;在0<y<l为中间氧化态。y=0.5时,聚苯胺大分子链是由苯二胺和醌二亚胺的交替结构组成,被称为聚苯胺的本征态结构式,即通常化学法或电化学法合成所得聚苯胺的结构式。本征态、完全氧化和完全还原态的聚苯胺是不导电的,只有是不完全氧化态或者不完全还原态时,才具有导电性能。

2 聚苯胺的酸掺杂

导电高分子的“掺杂”通常是指当它从绝缘态转变成导电态时需要从自身分子链中迁移出电子,这种电子的迁移过程就称为“掺杂”。但是,聚苯胺有自己特殊的掺杂机制,通过质子酸掺杂导电,整个掺杂过程,分子链上电子数目并没有变化,并且通过质子酸掺杂和氨水脱掺杂可以实现聚苯胺在导体和绝缘体之间的可逆变化。目前,研究人员对聚苯胺的质子酸掺杂已经进行了大量的研究。

2.1 单一无机酸掺杂

聚苯胺可以用各种方法进行掺杂,掺杂剂可以是质子酸、准质子酸、Li+。通常聚苯胺的掺杂采用无机小分子酸,如HCl、H2SO4、HClO4、H4SiW12O40和H2MoO4等,电导率可达到10~100 S/cm,由于无机酸分子尺寸小,易于扩散,其掺杂过程较为简单,通过调节溶液的pH值可控制掺杂程度。但是小分子酸掺杂的聚苯胺稳定性及可溶性都较差。

2.1.1 盐酸掺杂

刘谊君[8]等用氧化缩聚合成法制备了盐酸掺杂的低成本、高导电率的导电聚苯胺,并以其为导电填料,环氧树脂为成膜物,制备出一种电导率在10-8~10-5S/m范围的新型导电涂料。郑剑锋[9]等用盐酸作为掺杂剂,采用水相/有机相界面聚合法合成聚苯胺纳米线,通过改变掺杂酸和氧化剂的浓度,研究聚苯胺纳米线的酸掺杂度和结晶度及其对电导率的影响。结果发现,掺杂酸浓度为1 mol/L、苯胺/APS物质的量比在1︰1~16︰1之间时,聚苯胺纳米线的电导率可达到2.00 S/cm。

2.1.2 硫酸和高氯酸掺杂

李晓霞和许鹏程[10]采用循环伏安法在镍基底上制得硫酸掺杂的聚苯胺膜,研究了掺杂剂的浓度对聚苯胺膜聚合过程、电致变色性能、微观形貌及结构的影响。结果表明,参比电压在(0.2~+1.4)V范围内时,膜的颜色可以在黄绿、绿、深蓝间可逆变化;H2SO4浓度为0.4 mol/L时,聚合反应平稳进行,所得聚苯胺为晶态纳米纤维网结构。过低或过高的酸度,都会形成非晶态纳米颗粒,电致变色性能变差。

Lian Zhong[11]等将掺杂态聚苯胺(PANi-HClO4)制备成单独的聚苯胺膜电极,在1 mol/LH2SO4溶液中与1Cr13、410不锈钢进行电化学耦合,研究发现,金属表面电位升高,由于聚苯胺膜在酸性溶液中可逆的脱杂和掺杂反应,起到阳极保护作用,促使不锈钢基体表面生成一层钝化层。

2.1.3 杂多酸掺杂

Jian Gong等[12]首次采用固相法合成了硅钨酸(H4SiW12O40)掺杂的聚苯胺。结果表明:硅钨酸掺杂聚苯胺的电导率达到0.3 S/cm,并且随温度升高,其电导率将逐渐减小;XRD谱图表明其结构有序性较好。原玲[13]等分别以聚乙二醇(PEG)、乙醇溶液为反应媒介,H4SiW12O40为掺杂剂,制备了 Keggin结构的导电聚苯胺。研究反应条件对聚苯胺产率、导电率以及水溶性的影响,结果表明,在PEG乙醇溶液中制备的聚苯胺比在水溶液中制备的产率、电导率和溶解率高。电导率最高可达1.87 S/cm,溶解率可达53%。

王凤春[14]等分别以直径为0.2 mm的细铜丝和直径为1 mm的细铜丝环为模板,制得H4SiMo12O40掺杂的不同微观结构的聚苯胺材料。讨论了模板形态对聚合产物结构的影响。常温下,对聚苯胺的气敏性能进行测试,得知以细铜丝环为模板合成的聚苯胺的气敏性能更好,即聚苯胺微米球对 100 μL/L NH3的响应时间最短,灵敏度最高。

2.2 单一有机酸掺杂

采用有机大分子酸对聚苯胺进行掺杂,既可以提高聚苯胺溶解性,还能提高其导电率,主要原因是:(1)大分子质子酸具有表面活性剂的作用,掺杂到聚苯胺中可以提高其溶解性。(2)其功能团能与非极性有机溶剂相似相溶。(3)大分子质子酸掺杂到聚苯胺分子链中,使分子内及分子间的构象更有利于电荷的离域化,电导率可以得到较大提高。目前,研究的热点是采用大分子功能磺酸进行掺杂以提高其溶解性。

2.2.1 十二烷基苯磺酸(DBSA)掺杂

谢英男[15]等以苯胺为单体,过硫酸铵为氧化剂,采用化学氧化聚合法分别在DBSA和盐酸中合成了聚苯胺,研究了不同质子酸掺杂对聚苯胺气敏性能的影响。结果表明,DBSA掺杂的聚苯胺,比普通盐酸掺杂的聚苯胺对NH3具有更好的灵敏性。当r(S︰N)为0.4~0.5时,室温下,对1 000×10–6NH3的灵敏度达到了10.43,响应时间为30 s,恢复时间为3 min。并且与盐酸相比,DBSA掺杂的聚苯胺具有更好的环境稳定性。

高利民[16]等采用过硫酸铵为氧化剂,采用化学氧化法在DBSA微胶束中制备纳米棒状聚苯胺,DBSA既起乳化剂也起掺杂剂的作用。讨论反应条件对聚苯胺导电率的影响,结果发现,掺杂剂与苯胺比值为1.06时,聚苯胺的电导率可达到0.72 S/cm。

2.2.2 对甲苯磺酸掺杂

黄健涵[17]等用对甲基苯磺酸掺杂本征态的聚苯胺,得到对甲基苯磺酸掺杂的聚苯胺,羟基丙烯酸树脂为成膜物质,制备防腐蚀涂料,研究了对甲基苯磺酸掺杂聚苯胺对金属镁的防腐性能。研究表明,掺杂态聚苯胺与羟基丙烯酸树脂的混合涂料与本征态聚苯胺与羟基丙烯酸树脂的混合涂料相比,掺杂态聚苯胺具有更好的防腐性能。

张红萍[18]等用对甲基苯磺酸掺杂聚苯胺/聚乙烯醇防腐涂料在碳钢基体上进行涂层,采用开路电位法对涂层厚度、涂刷方式和腐蚀介质等因素对涂料防腐性能的影响进行研究。结果表明聚苯胺的防腐性能在碱性介质中比在酸性介质中更好。

2.2.3 其他的有机酸

陈兴娟[19]等以磺基水杨酸为掺杂剂,用化学氧化法合成了聚苯胺-二氧化硅(PANI-SiO2)复合材料。以其为功能成分,环氧树脂为成膜物质,在镁锂合金表面制备了PANI-SiO2/环氧树脂复合涂层,用开路电位和交流阻抗谱研究了涂层的防腐蚀性能。结果表明,在3.0%的NaC1溶液中,复合涂层具有很好的防腐性能,掺杂态PANI的存在使镁锂合金表面生成一层钝化膜。

Wan等采用原位掺杂聚合法,合成出了各种形貌的PANI[20-21]。他们分别用萘磺酸、樟脑磺酸及水杨酸等有机酸为掺杂剂和表面活性剂,合成出了PANI微管、纳米管、微球等。此外,研究了各种形貌的PANI形成机理,发现苯胺单体或单体和上述的酸掺杂剂形成的盐,通过自组织的方式形成了胶束,合成了各种不同形貌的PANI。

此外,还有关于苦味酸[22]、丙烯酸[23]、油酸[24]、甲酸[25]、二苯胺磺酸[26]等有机质子酸掺杂聚苯胺的相关报道。

2.3 混合酸掺杂

研究发现,可以将两种或者多种酸混合对本征态聚苯胺进行掺杂,各种酸所起的作用不同,既可以提高聚苯胺的加工性能又可以提高电导率。具体做法是:在聚合前分别将聚苯胺和不同的酸混合在一起,然后再以一定的摩尔比例混合,或者,先将不同的酸以一定的摩尔比混合,再与聚苯胺混合,最后,聚合反应生成多种酸复合掺杂的聚苯胺。

黄惠[27]等采用化学氧化聚合法在磺基水杨酸和硫酸复合酸的水溶液中合成导电聚苯胺。结果表明,复合酸掺杂聚苯胺的热稳定性比仅用硫酸掺杂聚苯胺有了很大的提高,所得导电聚苯胺的粒度分布比较均匀(平均粒径约1.514 μm),复合酸掺杂使聚苯胺分子链上的电荷呈离域化,掺杂程度提高。

2.4 掺杂-脱掺杂-再掺杂

这种掺杂是指,先将聚苯胺用小分子无机酸(如盐酸)掺杂后,再用氨水脱掺杂,制备本征态的聚苯胺,然后再用有机大分子酸掺杂。这种方法可以先制备本征态的聚苯胺,使再掺杂更有效。

王刚[28]等采用化学氧化法合成盐酸掺杂的聚苯胺,然后用0.5 mol/L的氨水在电磁搅拌条件下处理24 h,抽滤,烘干制得本征态聚苯胺,然后再分别用 DBSA、对甲苯磺酸、磺基水杨酸和对氨基苯甲酸进行再掺杂,制备防腐涂料。分析比较不同掺杂态聚苯胺的溶解性和电导率,结果发现,DBSA掺杂的聚苯胺涂料具有很好的防腐蚀性能,涂覆该涂料的平衡开路电位比空白试样提高了近100 mV。钟发春[29]等也用同样的掺杂方法制备了甲磺酸掺杂的导电聚苯胺。

3 研究方向

虽然质子酸掺杂,尤其是有机大分子酸掺杂在一定程度上改善了聚苯胺的可加工性,提高了聚苯胺的溶解性和电导率,但是,至今还没有得到可熔体加工的聚苯胺,并且还不能满足实用化器件所需要的条件,因此,聚苯胺的发展要从以下几个方面着手:

(1) 提高聚苯胺的环境稳定性。因为掺杂剂会随环境的影响而析出,环境稳定性较差。

(2) 改善聚苯胺的制备工艺,制备出结构均一的聚合物,减少材料中的结构缺陷,只有结构均一的聚苯胺,才能保证薄膜材料或涂层的致密性和均匀性。

(3) 寻找更好的掺杂剂,探索更好的掺杂工艺,提高掺杂效率,已达到提高聚苯溶解性和导电率的目的,满足聚苯胺实用化的要求。

[1] Shuangxi Xing, Chun Zhao, Li Niu, et al. Diode-like behavior based on polyaniline and Pt[J]. Solid-State Electronics, 2006,50: 1629-1633.

[2] 张如根,陶雪钰,魏 琦,等.原位聚合沉积聚苯胺薄膜及其电致变色性能[J].功能高分子学报,2007,19(4):374-379.

[3] Scott T. McGovern, Geoffrey M. Spinks, Gordon G. Wallace.Micro-humidity sensors based on a processable polyaniline blend[J].Sensors and Actuators B, 2005, 107: 657-665.

[4] 冯真真,努丽燕娜,杨军.导电含硫材料/聚苯胺复合物作为镁二次电池的正极材料[J].物理化学学报,2007,23( 3):327-331.

[5] Paligova M, Vilcakova J. Elect romagnetic shielding of epoxyresin composites containing carbon fibers coated with polyaniline base[J].Physica, 2004, 335(324): 421-429.

[6] 许一婷.功能酸掺杂的环取代聚苯胺的化学合成及其结构、性能的关联研究[D].厦门:厦门大学,2004.

[7] MacDiarmid. A. G, Chiang J C. Chemical, electrochemical and infrared studies of polyaniline[J]. Synth.Met., 1987,18(1-3): 285-290.

[8] 刘谊君,杜玉成,王会元,等.聚苯胺防腐导电涂料的制备研究[J].涂料工业,2007,37(6):16-19.

[9] 郑剑锋,赵江红,朱珍平,等.掺杂酸和氧化剂的浓度对聚苯胺纳米线导电性的影响[J].材料导报,2009,23(3):16-20.

[10] 李晓霞,许鹏程.掺杂硫酸浓度对聚苯胺膜性能的影响[J].电子元件与材料,2006,25(3):27-29.

[11] Lian Zhong, Hua Zhu, Jie Hu, Shuhu Xiao, Fuxing Gan.A.passivation mechanism of doped polyaniline on 410 stainless steel in deaerated H2SO4solution[J]. Electrochimica Acta,2006, 51: 5494-5501.

[12] Jian Gong, Xiu-Jun Cui, et al. The solid-state synthesis of polyaniline/H4SiW12O40 materials[J]. Synthetic Metals,2002, 129: 187-192.

[13] 原玲,隋春红,尹荣,等.一种水中可溶性导电聚苯胺的制备与表征[J].化学学报,2006,64(21):2210-2214.

[14] 王凤春,吕莹,徐敏,等.杂多酸掺杂聚苯胺微米棒、微米球的合成、表征及气敏性能研究[J].无机化学学报,2009,25(3):465-468.

[15] 谢英男,詹自力,张红芹,等.十二烷基苯磺酸掺杂聚苯胺的气敏性能研究[J].电子元件与材料,2008,27(3):5-8.

[16] 高利民,张金霞,李宁宁,等.DBSA掺杂聚苯胺的制备、表征及其导电性能研究[J].中国塑料,2009,23(1):37-42.

[17] 黄健涵,王治安,李倩倩,等.对甲苯磺酸掺杂聚苯胺对镁的防腐蚀性能[J].腐蚀科学与防护技术,2008,20(4):283-285.

[18] 张红萍,张振华.对甲基苯磺酸掺杂聚苯胺/聚乙烯醇防腐涂料的研究[J].南华大学学报(自然科学版),2006,20(3):54-47.

[19] 陈兴娟,沈科金.镁锂合金表面含聚苯胺复合涂层的防腐性能研究[J].腐蚀科学与防护技术,2009,21(4):384-387.

[20] Long Y Z, Chen Z J, Wang N L, et al. Electrical conductivity of a single conducting polyaniline nanotube[J]. Appl Phys Lett, 2003, 83(9): 1863–1865.

[21] Zhang L, Wan M. Self-assembly of polyaniline2 from nanotubes to hollow microspheres[J]. Adv Funct Mater, 2003, 13(10):815-820.

[22] Seddique M. Ahmed. Preparation and degradation of highly conducting polyaniline doped with picricacid[J]. European Polymer Journal, 2002, 38: 1151-1158.

[23] v.v. Chabukswar, Sushama Pethkar, et al. Acrylic acid doped polyaniline as an ammonia sensor[J]. Sensors and Actuators B, 2001,77:657-663.

[24] Peng Liu. Synthesis and characterization of organo-soluble conducting polyaniline doped with oleic acid[J]. Synthetic Metals, 2009,159:148-152.

[25] 苏碧桃,慕红梅,左显维,等.不同形貌掺杂态聚苯胺纳米半导体材料的界面法合成[J].西北师范大学学报(自然科学版),2008,44(3):57-60.

[26] 吕秋丰,李新贵,黄美荣,等.纳米结构磺化苯胺共聚物的合成与表征[J].高分子材料科学与工程,2008,24(8):51-54.

[27] 黄 惠,许金泉,刘小丽,等.复合酸掺杂导电聚苯胺的性能研究[J].化学通报,2009,8:744-788.

[28] 王刚,刘维锦.二次掺杂聚苯胺的防腐蚀性能[J].腐蚀与防护,2009,30(8):555-557.

[29] 钟发春,刘 兰,郑敏侠,等.甲磺酸掺杂聚苯胺的制备和表征[J].材料科学与工程学报,2009,27(1):28-31.

Research Progress of Acid Doped Polyaniline

SHI Yu, SHI Jie

(School of Material and Chemical Engineering, Xi’an Technology University, Shaanxi Xi’an 710032,China)

Polyaniline is one of the most application value conducting polymers.In this paper ,structure of polyaniline was introduced .Research progress in preparing doped polyaniline by single inorganic acid doping,single organic acid doping ,composite doping or doping - dedoping – doping were discussed. At last, research trend of polyaniline was predicted.

Acid doping; Polyaniline; Research Progress

TQ 316

A

1671-0460(2011)01-0066-04

CNKI:21-1457/TQ.20101117.0727.000 网络出版时间:2010-11-17 07:27

http://www.cnki.net/kcms/detail/21.1457.tq.20101117.0727.000.html

2010-08-10

石 玉(1956-),女,陕西西安人,副教授,1980年毕业于浙江大学,从事高分子材料方面的研究。E-mail:shijiezhou1985@163.com。