流星突发通信中的混合ARQ技术研究

2011-08-11马志强王建刚郑振华

马志强, 王建刚, 郑振华

(总参谋部通信训练基地,河北 宣化 075100)

0 引言

流星突发通信(MBC,Meteor Burst Communication)在低数据率超视距通信领域中具有很大优势,近年来,从商业和军事需求出发,各国对流星突发通信的研究始终热情不减,并有多个系统投入使用。由于流星突发通信信道的突发性、间歇性和不稳定性,使这种通信方式的有效性和可靠性都面临严峻的考验。在这样一个时变突发信道条件下,如何实现较高的吞吐量和较低的误码率,成为一个亟待解决的问题。

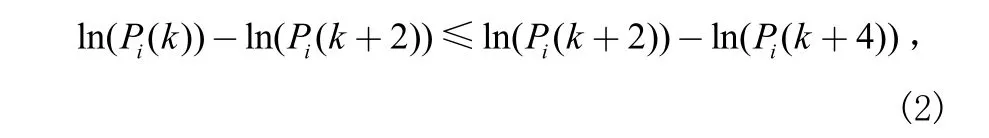

混合自动重传请求技术(HARQ,Hybrid Automatic Repeat reQuest)是近年来被广泛研究的差错控制技术,它可以提高系统性能,灵活调整编码速率,还可以补偿由于采用链路适配所带来的误码。HARQ技术(见图1)的基本思想是用前向纠错(FEC,Forward Error Correction)来纠正传输中的多数错误,少数不可纠的错误通过重传来纠正,这样既保证了信息传输的可靠性又能兼顾有效性。目前国内外对HARQ技术的研究与应用主要集中在移动通信和卫星通信等方面,针对流星突发信道特性的HARQ技术的研究比较少见,因此研究基于流星突发信道的具有高吞吐量、低误码率、低复杂度的HARQ技术具有较大的现实意义。

图1 HARQ系统原理

1 Ⅰ型HARQ

流星突发通信中的Ⅰ型 HARQ的基本原理如下:发射端在探测后,向接收端发送码字序列,接收端进行CRC检错。若检测没有错则向发射端发 ACK;若有一个或多个错误则接收端尝试纠错,若无法纠错(即译码失败),则接收端向发射端发送NACK并放弃接收到的码字,发射端收到NACK后以与第一次传输相同的格式向接收端重发该码字,接收端对重发的该码字进行译码。在实际应用中,Ⅰ型 HARQ又分为固定速率Ⅰ型HARQ和变速率Ⅰ型HARQ,下面分别加以说明。

1.1 固定速率Ⅰ型HARQ

在固定速率Ⅰ型 HARQ中,发射端始终以一个固定码率对信息数据进行编码并发送给接收端,如果某次传输译码失败,则发射端重传该码字,接收端再次译码。译码时不使用以前接收到的该码字。为与后面讨论相一致,我们采用(η,k)码,这实际上是截短的(n,k+n-η)码。

令信息包包含L个码字,令PS表示整个信息包正确译码的概率。定义Pˆi为第i个接收到的字被成功译码的概率。当以信息包中所有符号的接收能量的确切值为条件时,译码成功是独立的,因此:

图2 固定速率Ⅰ型HARQ在不同初

图3 不同编码方案比较(τ=0.5)始信噪比下的最佳k值(τ=0.5)

图2显示了同一信噪比下采用不同码率编码所带来的系统性能差异,其横轴为(n,k)RS码的k值,n=16,纵轴为吞吐量,最大重传次数为4次,衰减时间常数为0.5。由图2可见,当初始信噪比不变时,随着k的改变,吞吐量为上凸曲线,存在一个最佳k值,此时吞吐量最大。当初始信噪比为7~9 dB时,(16,10)RS码性能最佳,10~11 dB时(16,12)RS码及余迹衰减率的函数决定。定义Pi(k)为码字i的成功概率,该码字中的信息符号数为k。对于每个i,ln(Pi(k))是k的凹函数,,这相当于:性能最佳,12 dB时(16,14)码可以带来最佳性能。

固定速率编码的优势在于编译码简单,易于实现,但是不适应流星突发通信不断变化的信道条件,因此作用有限。

1.2 变速率Ⅰ型HARQ

在扩散和风剪作用下,经由流星余迹反射到接收端的信号功率呈指数衰减,可以预计当对一个接收到的完整数据包进行检查时会发现码字中的错误呈逐渐增多的趋势。这时固定速率Ⅰ型 HARQ就显得力不从心。为此可采用变速率Ⅰ型HARQ:在单条余迹传输中保持码字长度固定不变,逐码字降低码率,当通信初期信噪比较大时,采用高速率码,在信噪比下降时采用低速率码,从而提高码字译码成功概率,增加吞吐量。

因此,文献[1-2]中讨论了流星突发通信中变速率RS差错控制编码性能,提出了单条余迹传输有限信息符号的变速率编码方法,在每个包里,编码速率可以逐码字变化。每个包中最适宜的码字数目和最适宜的码字速率由消息长度以

其中,k=2,4,…,n-4。文献[2]中给出了算法流程:首先按每个码字分配2个信息符号的方法把K个信息符号平均分配到各个码字中,即ki=2,包中初始码字个数为K/2;对码字i减少2个信息符号找到使包译码成功概率增加最大的码字,对码字i增加2个信息符号找到使包译码成功概率下降最少的码字;不断调整这2个码字的信息符号数,直到不满足(2)式,即为所求。

图3是τ为0.5时最佳变速率编码与固定速率编码的包译码成功概率比较。由图3可见,最佳变速率编码的性能比固定速率编码中的最佳方案还要好0.25 dB。仿真结果表明,τ越小变速率编码对系统性能的改善越明显。在系统实现上,发射端可根据对接收信号信噪比的估计,采用变速率编码,使码率适应不断下降的信噪比,从而提高数据传输的成功概率,以提高吞吐量。

2 Ⅱ型HARQ

Ⅱ型HARQ的设计初衷是为了克服Ⅰ型HARQ的缺点,系统不以恒定的码速率传输,而是根据信道当前的具体情况自适应调整码速率。从而让它在信道好时多传点信息,信道差时少传点信息。1974年Mandelbaum[3]首次提出根据信道条件变化使用增加冗余(IR,Incremental Redundancy)和包合并以确保可靠传输和最大吞吐量。在增加冗余ARQ中,接收错误的数据包不会被丢弃,而是与重传冗余信息合并之后再进行解码。重传数据通常与第一次传输的数据不一样,它携带着新的冗余信息来帮助解码。新的冗余信息与先前收到的初次传输的信息一起形成了纠错能力更强的前向纠错码,使错误率进一步降低。Ⅱ型 HARQ属于全冗余方式的增加冗余ARQ机制。全冗余方式是指其重传不包含系统比特信息,只包含新的冗余信息。

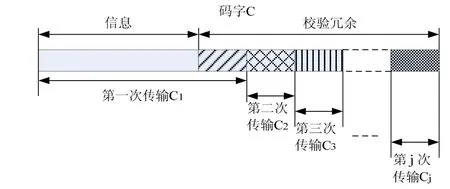

流星突发通信中所研究的Ⅱ型 HARQ方案[4-5]描述如下:其ARQ方案为选择重传(SR,Selective-Repeat)。对于给定的块(长度为n),在第一次传输中发射端发送由k个信息符号构成的(n,k)码字中的η个符号,η≥k。接收端解调这η个符号,在剩余n-η个位置插入删除符号以构成长度为n的码字。这n个符号被当作一个完整码字进行译码,如果在η个符号中的符号错误数不超过,则接收端能正确译码,接收端发送ACK到发射端。如果译码失败,接收端发送NACK,发射端完成当前传输后,在下一个传输中发送与最初码字不同的η个符号,接收端把第一个码字和第二个码字合并,在剩余n-2η个位置插入删除符号,如果这2个码字中总的错误数不超过,则接收端能正确译码。发射端按此方式继续发送冗余,在收到一个数据块的第j个字后,当符号错误总数不超过时,译码器能成功译码。若码字译码成功或该数据块的全部码字发送完而码字译码失败,则接收端丢弃该数据块的全部码字,发射端从第一个码字开始重新进行传输。因为码率随着传输冗余的增加而减小,所以也可以看作速率兼容的编码方案。当FEC使用的是RS码时,称之为速率兼容的RS(RCRS,Rate-Compatible RS)编码方案,如图4所示。

图4 速率兼容RS(RCRS)编码方案

下面通过仿真,对流星突发信道条件下IR-ARQ和Ⅰ型HARQ方案的性能进行比较。仿真参数如下:信息符号为256进制符号,即m=8,每L个符号为一组。C0检错编码采用CRC-8,生成多项式,编码后码字长度为k。C1纠错编码采用一个GF(2m)上具有有限距离译码的(n,k)单个扩展 RS码。假设反馈信道无失真,发射端能正确接收到接收端返回的ACK/NACK信息。门限信噪比为-1 dB。

由图5可知,Ⅱ型HARQ吞吐量比Ⅰ型HARQ有明显改善。对于固定速率Ⅰ型HARQ,当初始信噪比在4~11 dB范围内,(16,12)码提供了最佳性能,当初始信噪比在11~12 dB时,(16,14)码提供了最佳性能。这从侧面体现了变速率编码的思想,即对应于不同的信噪比,总是有一个最佳的码,当采用该码时系统吞吐量最大。对于增加冗余 ARQ,也存在类似的规律,当初始信噪比在3~8 dB范围内,(64,12)码最佳,当初始信噪比在 8~12 dB范围内,(64,14)码最佳,当初始信噪比在12 dB以上时,(64,16)为最佳选择。

图5 固定速率Ⅰ型HARQ和Ⅱ型HARQ吞吐量(τ=0.5,η=16)

3 结语

作为FEC和ARQ 2种技术的联合,HARQ汇集了二者的优点,文章对流星突发通信中的 HARQ技术进行了讨论,仿真结果表明采用 HARQ方案可以有效改善系统性能,增加吞吐量,其中Ⅱ型HARQ和变速率Ⅰ型HARQ的性能要优于固定速率Ⅰ型HARQ。本文中仅对目前比较成熟的RS码进行了讨论,在后续工作中有必要进一步研究适合流星信道特点的解码复杂度小、性能更优异、适用于高效冗余递增系统的纠错编码。

[1]MICHAEL B P, STUART D S. Variable-Rate Coding for Meteor-Burst Communications[J].IEEE Transactions on Communications,1989, 37(11): 1105- 1112.

[2]MICHAEL B P, STUART D S. Variable-Rate Hybrid ARQ for Meteor-Burst Communications[J]. IEEE Transactions On Communications, 1992,40(01):60-73.

[3]MANDELBAUM D M. An Adaptive Feedback Coding Scheme Using Incremental Redundancy[J]. IEEE Trans. Inform. Theory.1974.,20(03):388-389.

[4]SANDBERG S D, PURSLEY M B. Retransmission Schemes for Meteor-burst Communications[C].//Computers and Communications, 1990:246-253.

[5]MICHAEL B. PURSLEY, STUART D. Sandberg. Incremental-Redundancy Transmission for Meteor-Burst Communications[J].IEEE Trans. On Comm., 1991,39(05):689-702.

[6]WISSEM El Bahri M, HATEM Boujemga, MOHAMED Siala. Performance Comparison Of Type I, II And III Hybrid ARQ Schemes Over AWGN Channels[C].//2004 IEEE International Conference on Industrial Technology, 2004:1417-1421.