小麦高产抗旱育种实践

2011-06-22张立生温辉芹程天灵李生海

张立生,温辉芹,程天灵,李 雪,李生海

(山西省农业科学院作物科学研究所,山西太原 030032)

小麦是山西的主要粮食作物之一,常年播种面积1 000万hm2左右,约占全省粮食作物总面积的1/3,而旱地小麦又占小麦总面积的70%左右。据统计,1999年山西50 kg小麦,含税成本为58.89元,比河北、河南分别高出17.93,15.89元。小麦高投入低效益,其原因主要是干旱风险成本高、灌溉成本高。为此,抗旱生态育种是山西品种的基本要求,也是突出特点。为弥补小麦生产成本高的先天不足,使旱地品种在水分胁迫环境下获得高产,少减产或不减产;水地品种在干旱年份不需增加灌水次数或灌水量,即可获得高产,实现抗旱与高产相结合,发挥更大的生产潜力,开展小麦抗旱生态育种,培育、开发节水高产新品种,是解决这一问题的有效途径。

20世纪70年代,我们已开展小麦抗旱育种工作,无论采用系统选种,还是杂交育种,都是以挖掘、利用以平遥小白麦为代表的黄土高原抗旱生态型种质为基础,这对促进该区小麦生产的发展,保证高产稳产起到了积极作用。但随着干旱程度的加重,产量水平受限,其他性状缺陷,选育出的品种已不能满足生产发展的需要。

山西省农业科学院作物科学研究所以抗旱节水、高产优质为育种目标,育成了以晋太170为代表的国审、省审及跨生态区审定的旱地小麦新品种,积累了一定的高产抗旱育种经验,为选育抗旱小麦新品种探索了一条新途径。

1 通过不断调整育种方向、明确育种目标、突出培育重点性状等,使育种工作富有成效

近年来,随着全球气候逐渐变暖,冬季气温升高扰乱了小麦的正常生长发育规律,导致病虫害严重;春季遭遇倒春寒,使部分小麦受冻;小麦生长中后期雨量偏少,天气干旱,生长受到了严重影响,这些自然条件的变化都对小麦育种提出了更高的要求。研究表明,山西省旱地育种在全国处于领先水平[1],培育出的小麦新品种具有广适性,产量受季节、年份、气候等影响不大,一定程度上与不断调整育种目标、采用行之有效的育种方法是分不开的。晋麦46号、晋太170是山西省农业科学院作物科学研究所小麦远缘杂交课题组先后培育出的旱地小麦新品种。

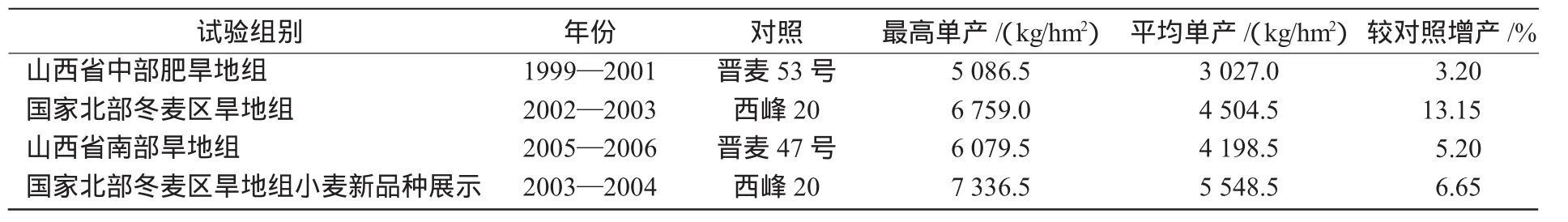

晋太170是一个抗旱与高产齐备、高产与优质结合、多抗与广适统一的新品种。1999—2006年,在山西省中部肥旱地、国家北部冬麦区旱地、山西省南部旱地、国家北部冬麦区旱地小麦展示中连续多年表现突出,平均产量较对照晋麦53号、晋麦47号、西峰20分别增产3.20%,5.20%,13.15%;2003—2004年,参加国家北部冬麦区旱地组小麦新品种展示,平均产量5 548.5 kg/hm2,比对照品种西峰20增产6.65%,且差异达极显著水平,居6个参试品种第1位;在河南洛阳最高单产达7 336.5 kg/hm2(表1)。

表1 晋太170参加各级区试汇总

晋太170在参加国家区试时,经国家统一组织进行品质检测,2001—2003年3种年型均达优质强筋一级标准。2000—2001年(全年干旱)由北京测定,容重772.0 g/L,蛋白质(干基)16.49%,湿面筋35.1%,沉降值60.6 mL,形成时间9.8 min,稳定时间21.2 min;2001—2002年(后期雨水多)由北京和哈尔滨两单位测定,容重760.0 g/L/819.0 g/L,蛋白质(干基)16.36%/17.91%,湿面筋36.2%/43.1%,沉降值55.5 mL/62.3 mL,稳定时间9.2 min/5.4 min,最大延伸阻力 313 E.U./313 E.U.,拉伸面积 85 cm2/86 cm2,面包体积820 cm3,评分80.3,达优质面包标准;2002—2003年(全年生育期雨水较多,乳熟期雨多,部分倒伏)由北京测定,容重785.0 g/L,蛋白质(干基)13.92%,湿面筋29%,沉降值41.1 mL,稳定时间13.8 min,最大抗延阻力474 E.U.,拉伸面积96 cm2,达国家优质强筋一级标准。该品种品质优且稳定,被山西省农作物品种审定委员会确定为两大麦区品质对照品种。

晋太170参加国家北部冬麦区旱地区试时,区试主持单位通过静态稳定性分析,认为该品种静态稳定性好,属丰产稳产性、广适性好的品种;通过动态稳定性分析,认为该品种动态稳定性较好;通过品种在各区试点与最优品种的差异分析认为,该品种的普遍适应性好,所以,该品种是静态稳定性、动态稳定性、普遍适应性均较好的广适性好的品种。晋太170是集抗热性与丰产性于一身,对叶锈病免疫,慢条锈病。

晋麦46号是一个颇具特色的品种,抗旱、耐寒、繁茂性好、灌浆快,不论在水地还是旱地,穗粒数均较一般品种多3~5粒,而且抗寒性强。

2 利用与创新关键遗传种质资源,不断充实提高基因库整体水平,组配出适合育种目标需求的基因新组合

干旱在过去和现在都是北部冬麦区的主要灾害。据气象资料分析,在将来很长一段时间内,其也是威胁小麦正常生长发育的主要灾害。山西省处于温带半干旱气候带,山区、丘陵占到80%以上,纬度高,海拔高,小麦生长发育期间降雨少,干旱缺水是第一大限制因素,而高产、优质、多抗、广适性为多基因控制的性状[2],遗传变异非常复杂,因此,在作物遗传改良过程中,如何使优良农艺性状向人类需求方向集中,并适应当地生态条件,选用合适的种质资源恰当地组配组合便成为关键。

2.1 组建小麦综合抗 (耐)旱基因库,丰富抗(耐)旱小麦种质

温辉芹等[3]研究发现,山西省旱地小麦以增加穗粒数和千粒质量,来提高产量,且株高与产量呈极显著正相关。依此,育种中结合小麦生长发育特点及气候干旱规律,充分利用以平遥小白麦为代表的黄土高原抗旱生态型种质,引入以蚂蚱麦为代表的黄淮抗(耐)旱种质和天蓝偃麦草、簇毛麦等野生近缘种的抗旱性,丰富和提高小麦抗(耐)旱能力,通过不断建立小麦株高、穗粒数、千粒质量抗(耐)旱基因库,采用复合杂交、利用矮败小麦进行阶段式杂交等方法,组建冬小麦综合抗(耐)旱基因库,为培育抗(耐)旱小麦种质、品种探索了一条新途径[4]。如穗粒数抗(耐)旱基因库建设中,对抗旱、耐寒、繁茂性好、灌浆快、但小穗结实性有限的平遥小白麦系统进行改良,引入小偃麦种质小偃948,育成品种晋麦46号,其不论在水地还是旱地,穗粒数均较一般品种多3~5粒,为穗粒数抗(耐)旱基因库建拓奠定了基础,然后再引入结实性好的蚂蚱麦后代如76(64)、孝义90-12等一批大穗多粒材料,经单交形成一批穗粒数抗(耐)旱系数在0.900以上的优异材料。

2.2 组配组合的关键是双亲要多优点少缺点,优点共有缺点互补

20世纪90年代初,我国的旱地育种逐渐转向抗旱节水育种。1995年张正斌提出,高WUE育种可以将抗旱性和丰产性结合在一起[5]。山西省农科院作物科学研究所小麦远缘杂交课题组选育出的水旱兼用型小麦品种晋太170,是在有限多变水分条件下,具有一定抗旱性、高水分利用效率的品种,不仅提高了小麦产量,而且扩大了小麦的种植区域。本研究对每年引入的新种质和通过外源基因导入等途径创新的新种质进行抗旱性鉴定,同时在抗病鉴定圃中进行抗病(条锈病、叶锈病和白粉病)性鉴定,从细胞水平到分子水平,依据育种目标精心选配组合。

晋太170是以京437为母本,美国引进种质SWM788912为父本进行杂交系统选育而成的。SWM788912是1988年从山西省农科院品种资源研究所引入的100多份外引种质之一,田间表现:株高90 cm左右,穗子中等偏大,小穗排列中等,茎秆弹性好,叶片中等大小,株型紧凑,长势非常清秀,丰产稳产,在田间条锈病、白粉病流行的条件下,茎叶利落,无病害发生,表现了一定抗性。经高分子量麦谷蛋白亚基分析,含有5+10优质亚基;其具有我国小麦所缺少的5+10优质亚基,但抗旱性较差、对当地气候不太适应。母本京437是北京市种子公司于1980年育成,是北部冬麦区水地主品种京411的姊妹系,中秆多穗、丰产稳产,株型紧凑但不清秀,品质好,该品种继承了我国北部冬麦区地方品种山西平遥小白麦对当地生态环境干旱、冷冻和后期高温的适应性,又引进相邻的黄淮麦区的地方种质蚂蚱麦,强化了抗旱性、耐热性和广适性优势,1988年引入山西后,在山西中部冬麦区区试中表现出三好一高(长势好、适应性好、抗性好、产量高)的特点,在旱地表现了根系发达、耐旱性好的优势。经过杂交,使2个品种的丰产性、稳产性累加,其他性状互补,达到了茎秆降低、抗倒性加强、抗病性提高、植株清秀、优质、高产、水旱两用。

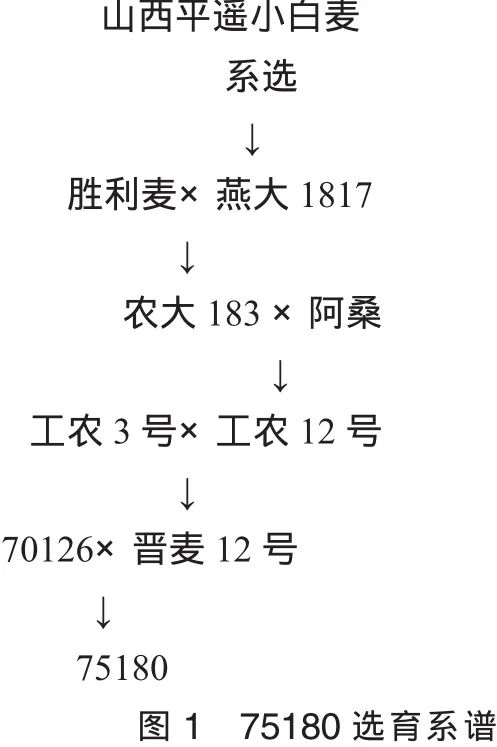

晋麦46号在90年代初是黄土高原区北部晚熟冬麦区旱地推广种,其杂交组合是小偃948/75180。其中,小偃948是偃麦草与普通小麦杂交选育出的中间材料,具有抗病、抗旱、耐高温等优点;75180为平遥小白麦血缘衍生的后代[6](图1),继承了平遥小白麦耐旱、耐瘠薄、抗寒、春季返青早、起身晚等优点。该组合双亲都是优点多、缺点少,二者性状能够互补,没有共同的严重缺点,种子根发得快、扎得深,抗旱、抗病能力强。

3 科学有效的选择方法及选育环境,是抗旱节水高产育种的有力保障

作物抗旱性是由多基因控制的数量性状[5],其表现型受作物多个性状的综合作用。因此,优良的遗传组合,必须重视选择和鉴定环境,通过自然和人工选择,形成特定的生态类型,以适应严酷的生态环境。

3.1 小麦抗旱种质的性状选择及鉴定方法

结合山西省多年降水情况及土壤供水能力,对小麦播种—出苗、出苗—越冬、越冬—返青、返青—起身、起身—拔节、拔节—挑旗、挑旗—抽穗、抽穗—灌浆、灌浆—成熟9个阶段进行适应性分析,鉴定筛选出株高、穗粒数、千粒质量等性状为抗(耐)旱性的主要考查性状。

经研究表明,一般抗旱材料的特征特性为:在干旱条件下,冬前根系生长快、扎根深,分蘖较多、快,地上部分生长稳健;春季返青早,起身拔节也较早,分蘖两极分化快,大蘖生长快,成穗率高。叶片窄长,碧绿光亮而且繁茂;抽穗后叶披,颜色变浅,穗下节长,穗多为纺锤或长方型,籽粒较小、种皮薄,饱满度好。

建立水地和旱地鉴定圃,成熟期田间考察株高、穗粒数,收获后考察千粒质量,分别计算株高、穗粒数、千粒质量的抗旱系数,最后通过抗旱总指数确定种质抗旱级别[7]。实践证明,该方法鉴定结果,与生产实践中对抗旱品种的检验结果相一致,凡生产上认为抗(耐)旱的品种,抗旱总指数均低,而生产上抗旱性能差的品种,抗旱总指数就高。一些品系在干旱情况下,植株高度降幅不大,仍能形成较好的营养体,供应较多的营养物质,获得较高产量;一些品系水地的穗粒数和旱地的穗粒数很接近,表明它们在小麦水分临界期受水分胁迫的影响较小,是典型的抗旱品种。

3.2 杂种后代异地选择,达到以空间争取时间的目的

本研究分别在山西省中部的太原、介休(强冬麦区)、临汾(冬麦区)和运城(弱冬麦区)建立了生态选种圃,从F5开始进行后代异地多点鉴定,使材料的广泛适应性得到充分表达,有利于广适性品种的培育与选择,异地多点鉴定选择遵循“山西省小麦品种生态变式规律”研究结果[8],既便于多中选优,又适于优中选优。

3.3 水旱地交替选择及分期播种,达到以时间争取空间的目的

小麦的抗旱性和丰产性、稳产性是受多基因控制的数量性状,遗传背景十分复杂,在完全自然条件下的旱地选育,不利于丰产、抗病、抗倒等性状的表达和选育,尤其是遇到特殊干旱的年份,大量的有益基因型常因得不到充分表达而被淘汰,选择效率低下。在长期的育种实践中,探索应用“在同一地点创造不同的生境条件,实行水、旱分别选择和分期播种选择后代,以时间争取空间”的选育方法。将抗旱观察圃、鉴定圃分别建在水地和旱地,在自然和人为创造的不同生境条件下同时选育,使育成品种的主要目标性状得到了全面的评鉴,实现了自然选择、人工选择和育种目标的有机结合,加大了选择压力和频率,达到了对抗旱性、生产潜力、抗热性等的鉴定。

小麦冬春种植,其发育进程由于温度变化而受到不同影响,随小麦发育进程加快,高温胁迫会严重影响穗粒数及千粒质量的形成。在此基础上,建立了小麦抗(耐)热鉴定体系[9],培育出的晋太170,经国家区域试验分析属静态稳定性、动态稳定性和普遍适应性均好的少数广适性较好的品种之一;叶锈病免疫,慢条锈病;抗热性好(抗热总指数为2,抗热级别为1)。2006年,晋太170又通过跨区试验,成为山西省50多a来为数极少的既适应中部晚熟冬麦区又适应南部中熟冬麦区种植的小麦品种,是国内少见的广适性好的品种。

4 良种与良法相结合,充分挖掘品种的高产潜力

高产、稳产、优质、适应性广的新品种具备了优良的内因条件,但品种的丰产潜力只是一种可能性,它的实现有赖于各种特征特性和自然、栽培条件的良好配合。生产实践中,同一品种在不同的农户田块、不同地区、不同管理水平下种植,其产量结果差异很大,这就是良种与良法是否实现了配套的具体表现。本研究重点要解决新品种对环境条件的要求及达到高产抗旱所需要的环境,为挖掘遗传基因的潜在能力和发挥新技术对生产综合能力提供新的平台。

[1]裴自友,温辉芹,王晋.山西中部小麦育种现状与思考[J].中国农业科技导报,2009,11(S2):13-17.

[2]李秀绒,柴永峰,孙来虎,等.抗旱节水高产小麦育种及研究体会[J].陕西农业科学,2007(1):95-97.

[3]温辉芹,张立生,李生海,等.山西省旱地小麦产量构成因素分析[J].山西农业科学,2001,29(1):5-10.

[4]李生海,温辉芹,张立生,等.冬小麦抗(耐)旱种质基因库的建拓研究[C]//21世纪小麦遗传育种展望——小麦遗传育种国际学术讨论会文集.北京:中国农业科技出版社,2001:354-358.

[5]张正斌.作物抗旱节水的生理遗传育种基础[M].北京:科学出版社,2003.

[6]庄巧生.中国小麦品种改良及系谱分析[M].北京:中国农业出版社,2003.

[7]温辉芹,张立生,李生海,等.国审优质强筋小麦新品种晋太170的选育实践和体会[J].作物遗传育种研究,2008,36(9):111-115.

[8]温辉芹,张立生,降彩霞,等.山西省小麦品种生态变式规律研究[J].华北农学报,1997,12(专刊):12-15.

[9]温辉芹,张立生,李生海,等.小麦抗(耐)热种质资源的鉴定筛选[J].华北农学报,2001,16(4):23-26.