浅析自然环境与大学校园规划的关系

2011-04-17朱玲毅

刘 博 朱玲毅

1 地形地貌与大学校园规划

地形指地表高程的起伏变化情况,这种变化对校园建筑组群的布局有重要影响。地形平坦时,建筑组合方式灵活多变;当地形起伏、高差变化大时,建筑组合受到限制,建筑布局需顺应地形变化,外部空间的场地设计需要考虑不同高差之间的衔接;地貌指地表呈现出的独特风貌,包括植被、水体、土壤等,这些要素往往成为校园规划设计中设计构思的出发点,成为校园空间的结构性要素。

1.1 地形

位于地形复杂地方的校园在空间布局上有以下几种方式:

1)山脚下平坦用地布置建筑。此种方式不需对建筑本身进行过多的技术处理,只要对不同建筑进行精心组合,形成大小、形态各异的建筑组团以适应山势变化即可,而组团内各建筑则标高基本相同。

2)半山腰布置建筑。此种方式需要对建筑做出适当的技术处理,以适应山体的坡度。如加利福尼亚大学洛杉矶分校活动中心,以错层的方式进行处理,下层建筑的屋顶即为上层建筑的室外活动平台,建筑依附在山腰上层层叠加,富有山地特色。

3)山顶布置建筑。此种方式多见于用地紧张的地区。在山顶布置建筑组团,能够获得非常好的视野,并且建筑能够成为山体景观的一个组成部分。如澳门的东亚大学,主体建筑位于山顶,分为若干单元,每个单元平面呈正方形,随山势层层跌落,形成独特的建筑韵律,山脚布置高层建筑,在有限的用地内容纳了较多的建筑面积,营造了高密度的校园环境意向。

在地形复杂的用地中进行大学校园规划设计,还应该注意以下几个方面:

1)尽量保持原始地形原貌。在规划设计中尽量保持原始地形,就可以在校园建设过程中尽量减少土石方的挖、填工作,节省建设成本,同时基地起伏多变的地形也可以作为校园景观的一部分。

2)做好车行、步行交通安排。地形起伏多变则意味着各建筑可能不是布置在同一高程上,这就为不同建筑之间的联系造成了困难,一般常用的解决方法是通过在建筑之间增加水平步行廊道和垂直交通枢纽来解决。

3)建筑群体布局宜密集。建筑群体密集布置可以充分利用条件较好的建设用地,同时减少建筑之间的路线长度,解决师生的交通时间,同时节省管网长度,降低成本。

这种结合复杂地形进行建筑、空间布局的方法在我国香港和日本的大学校园规划设计中特别常见。我国香港和日本人口多、用地少、人口密度高,必须充分利用每一寸土地,进行高密度的开发,因此一些通常被认为不适宜建设的地形变化复杂的地方也被用来建设大学校园。

以我国香港大学为例。经过近百年的发展,校园不断向北部山地延伸扩建。由于山地山势起伏,校园后期建设越来越追求多变的建筑形式和山地特色。中心花园西侧的庄月明文娱中心是最具山地特征的建筑:通过大空间的层层退台,形成丰富的半室外活动场所和建筑形态;建筑的交通空间随山势与等高线垂直而建,台阶和平台不仅是交通的构建元素,也成为同学们最重要的交流场所。

1.2 地貌

基地内的独特的地貌特征往往成为重要的构思出发点,也是校园环境特征最重要的组成要素。可被直接利用的地貌要素一般有丘陵、水体、植被等。基地内现有的一些湖泊、成片的植被、独特的地貌等要素,往往成为校园空间的核心景观。

水体可分为集中大面积的湖泊和分散成网络状的水系。湖泊一般被作为核心景观加以利用,围绕湖泊沿岸进行环境设计;而水系则需要对分散的细小水体加以整理,形成相互贯通的水网体系,作为校园的外部空间和步行系统的网络基础。如在新疆大学新校区的设计中,围绕基地内的一个天然湖泊布置连续的步行空间系统,在这个系统上添加教学、生活、体育运动等不同的功能组团,每个组团都与中心的湖泊取得了良好的视线和空间联系。

植被不仅具有景观上的价值,还对生态维护、小气候调节等具有重要作用。在校园规划设计中,对于基地内的植被需要给予充分的重视,并作出妥善处理。如厦门大学漳州校区的规划设计中,将基地内部的百年果林保留下来,并作为公共空间营造的出发点和核心,围绕这一自然资源进行外部空间和建筑组团的布置,未来校园建成后,不仅可作为校园景观的核心,同时也具有重要的教育意义。

2 自然气候与大学校园规划

2.1 气候对校园整体空间结构的影响

气候对校园空间结构和建筑布局方式具有重要影响。我国南北方因气候差异,校园空间也存在差异。北方建筑对日照要求高,为满足日照要求,建筑朝向以南北向为主,建筑间距较大,建筑之间空地多,因此校园显得开敞、大气;南方建筑对日照要求不高,建筑间距小,朝向多样,空间布局显得紧凑、精致,空间形态富于变化。

如沈阳建筑大学规划方案中,教学楼呈 60 m×60m的方形网格,沿网格的x,y两个方向绵延发展形成建筑组群。它与一条与之成 45°夹角的长廊相交,该长廊将教学区与学生生活区联系起来,底层架空,二层封闭,三层为屋顶平台,解决了东北地区因冬季天气寒冷,学生不便长时间在户外行走的问题。

2.2 气候对校园建筑形式的影响

气候特点是对建筑形式产生最大影响的自然因素,众多独具特点的地域建筑形式都是为了适应当地独特的气候特点而产生的。

在冬季寒冷地区,建筑保温要求高,因此设计出厚重的墙体和较小的开窗,整个建筑形式感觉上厚重、包裹严密;在夏季炎热潮湿地区,要求建筑能够获得自然通风,因此建筑形式上体现出结构轻盈、开窗大、通透的特点;在气候干旱、日照强烈的地区,为了获得尽量多的阴影以躲避炎炎烈日,建筑形式出现了进深大、檐口出挑远的特点。

以印度校园建筑为例,印度气候炎热,日照强烈,为获得尽可能多的阴影,印度现代建筑发展出了独特的建筑形式,如同在建筑外表安装一个框架,框架进深在 1m以上,使得建筑立面获得了强烈的凹凸和阴影效果,获得了大面积的阴影,很好的起到了遮阳的作用,同时形成了独特的建筑风格。

2.3 气候对景观形式的影响

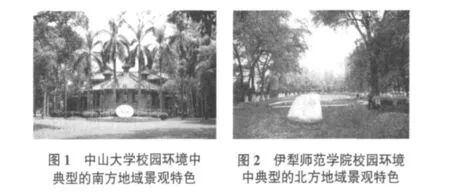

由于各不同气候地区温度、湿度、日照条件各不相同,校园中适宜生长的植物类型也各不相同,植物群落的组合方式、植株的大小、不同季节的色相各不相同,这些景观要素共同塑造了富有地域特色的景观形式,营造出一种整体的景观空间感受。比如我国南方校园中,常见椰树、樟树等树种,营造出浓郁的南国氛围,而北方校园中则常见杨树、桦树等树种,植株苍劲有力,营造出典型的北方气息(见图1,图2)。

在大学校园的景观设计中,如果能够运用现代的景观设计手法和设计元素再现具有地域特色的景观格局和景观意向,则可以说是一种非常高明的手段,既为校园景观注入了时代精神,又体现了校园所在地域的自然景观特色。而当校园用地局促,难以充分展示地域特有的景观格局时,也可以利用有限的用地,在局部的景观设计中使用地域所特有的景观元素,如特有的植被、铺装材料等,来体现校园所在地域的自然气候特点。

3 结语

营造空间特色是校园规划设计的目标之一,从校园所在地区的自然环境特征出发来寻求空间特色是一个重要方法。自然环境通过地形、地貌、气候等多方面因素影响大学校园的空间格局和建成环境。在校园规划设计中,尊重地域自然环境特点,适应地域特有的气候、用地条件,是大学校园营造空间特色,实现可持续发展的重要途径。

[1] 陈乐迁.山地大学校园[J].世界建筑,1992(5):91-93.

[2] 林 箐,王向荣.地域特征与景观形式[J].中国园林,2005 (6):8-15.

[3] 彭一刚.地域风格在印度[J].建筑学报,2005(5):37-41.

[4] 宋 晟.对当代地域建筑创作的几点思考[J].华中建筑,2007(1):133.

[5] 姚存卓.体验香港大学[J].理想空间,2005(2):159-170.

[6] 石 泰.高等教育校园中具有地域特色的空间营造[D].西安:西安建筑科技大学硕士学位论文,2008.

[7] 巫 萍.1980年代以来中国新建大学校园建筑组群形态研究[D].北京:清华大学硕士学位论文,2004.

[8] 涂慧君.大学校园整体设计——规划◦建筑◦景观[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.