两个亚种间杂交稻新组合干物质积累及分配研究

2011-04-16刘玉龙邓应德周飞捷邓晓娟肖层林

刘玉龙 ,邓应德 ,2,周飞捷 ,邓晓娟 ,肖层林

(1.湖南农业大学农学院,湖南长沙410128;2.湖南杂交水稻研究中心,湖南长沙410125)

从20世纪80年代中后期开始,中国杂交稻产量曾处于徘徊不前的局面,进一步提高杂交稻产量已成为我国育种家们的重要课题。袁隆平[1]和程式华[2]等提出利用籼粳亚种间杂交和改善株型相结合将是进一步提高杂交稻产量的重要途径。籼粳亚种间杂交稻具有库大源足的特点,增产潜力较大。众多研究表明,籼粳亚种间杂交组合可较品种间杂交组合增产30%~50%[3]。亚种间杂交水稻组合两优培九生长后期保持了较高的绿叶面积,具有源足的特点,生物学产量远远超过常规稻品种和籼籼交组合,能满足库大的需求[4,5]。但是有关亚种间杂交稻干物质积累和分配的研究结果不尽一致,李义珍[6]、裴又良[7]、段俊[8]等研究认为,亚种间杂交稻干物质输出量大,输出率高;郎有忠[9]、邓锡洪[10]等则研究认为,亚种间杂交稻虽然干物质积累总量大,但输出率低。周喜新等[11]认为,研究材料的不同造成了不同的研究结论。李永洪[12]研究认为,产量与抽穗前干物质积累量相关性不大,而与抽穗后干物质积累量显著相关。杨建昌等[13]进行了大量研究认为,亚种间组合干物质积累量多,但物质运转率低,从而导致其结实率低、籽粒充实不良。庄宝华[14]则研究认为,亚种间杂交稻籽粒充实差是由于颖花或籽粒本身的生理障碍,而与物质运转率低无直接关系。虽然目前亚种间杂交稻干物质转换率低,结实率差,但具有高产潜力。提高干物质转换率与结实率,是挖掘亚种间组合高产潜力的重要途径。为了探讨干物质转换与高产的相关性及籼粳亚种间杂交组合的高产源、流、库关系,笔者以亚种间组合“培矮 64S/R292”、“Y58S/R292”为材料,以籼籼交组合“丰源优299”为对照,对全生育期及阶段的物质积累、分配特性进行了研究,旨在为亚种间杂交稻超高产育种和超高产栽培提供理论依据。

“培矮64S/R292”、“Y58S/R292”是隆平高科选育的具有超高产潜力的籼粳交新组合。两个组合父本“R292”程氏指数达到17,属于偏粳材料,母本“培矮64S”、“Y58S”程氏指数均为 9,属于偏籼材料。2008 年“培矮 64S/R292”、“Y58S/R292”在湖南长沙作双季晚稻示范种植,面积均为0.15 hm2,生育期分 别 为 114d、115d, 产 量 分 别 为 11442.0 kg/hm2、11016.0 kg/hm2;2009年在该示范基地仍作双季晚稻示范,产量分别为 10357.5 kg/hm2、10537.5 kg/hm2;2010 年在广西灌阳县对该两个组合作双季晚稻示范6.7 hm2,产量分别为10302.0 kg/hm2、10179.0 kg/hm2。

1 材料与方法

1.1 供试材料

籼粳亚种间杂交组合“培矮64S/R292”、“Y58S/R292”和籼籼交组合“丰源优299”(对照)种子由湖南隆平超级杂交稻工程中心有限公司提供。

1.2 试验方法

1.2.1田间种植方法 试验于2010年夏季在湖南长沙县春华镇进行。6月24日播种,7月15日移栽,插植规格为20cm×20cm,每穴双株。小区面积12m2,随机区组排列,3次重复。试验田土壤肥力中等,按当地双季杂交晚稻种植技术进行田间管理。

1.2.2测定项目及方法 ①干物质重量:分别在移栽期、分蘖期、孕穗期、始穗期、齐穗期、蜡熟期、成熟期(齐穗后30d),每小区取样5穴,洗净后分为叶片、茎鞘、穗子(始穗期、齐穗期、蜡熟期、成熟期)装袋,以105℃杀青30min,再以80℃连续烘烤至恒重,冷却后称重。②叶面积指数:分别在移栽期、分蘖期、孕穗期、始穗期、齐穗期、蜡熟期、成熟期,每小区取5穴,测量叶长、叶宽,以公式(叶面积=叶长×叶宽×0.75、叶面积指数=单位面积内叶面积/单位面积)计算叶面积和叶面积指数。③穗粒结构:每小区取5穴考种,考查株高、穗长、有效穗数、每穗总粒数与实粒数、结实率、千粒重。④测产:每小区收割100穴,脱粒后晒干,称重、按含水量13.5%计算产量。

1.2.3茎鞘物质输出率和茎鞘物质转换率计算方法[15]茎鞘物质输出率(%)=[(抽穗期茎鞘干重-成熟期茎鞘干重)/抽穗期茎鞘干重]×100%;茎鞘物质转换率(%)=[(抽穗期茎鞘干重-成熟期茎鞘干重)/(成熟期穗干重-抽穗期穗干重)]×100%。

1.3 数据处理

使用DPS、EXCEL软件进行数据计算和统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同生育时期干物质量

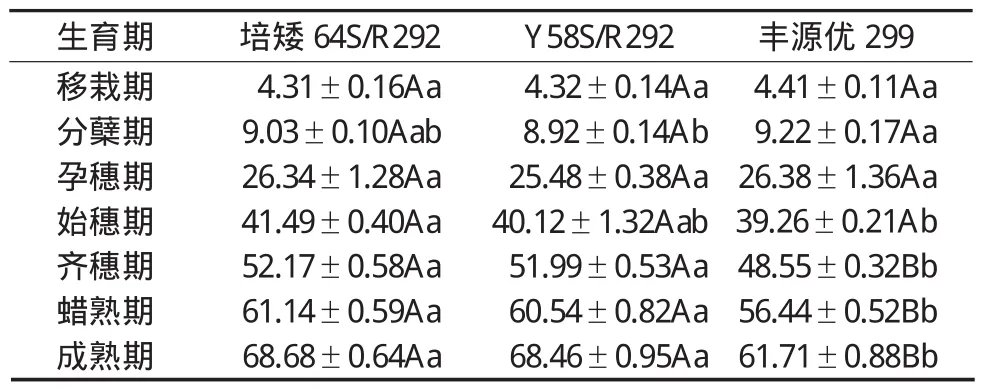

3个供试组合移栽期干物质量相差不显著。分蘖期“丰源优 299”干物质量显著高于“Y58S/R292”,“培矮 64S/R292”与“Y58S/R292”相差不显著。孕穗期三者干物质量相差不显著。始穗期“培矮 64S/R292”干物质量显著高于“Y58S/R292”、“丰源优 299”,“Y58S/R292”与“丰源优 299”相差不显著。3 个组合齐穗期、蜡熟期、成熟期3个时期干物质积累规律表现相同,且均表现为“培矮 64S/R292”、“Y58S/R292”极显著高于“ 丰 源 优 299”。 试 验 结 果 表 明 ,“ 培 矮 64S/R292”和“Y58S/R292”前期干物质重与对照“丰源优299”相差不显著,而后期干物质重则极显著高于对照“丰源优299”(表1)。

2.2 不同生育阶段干物质积累量的变化

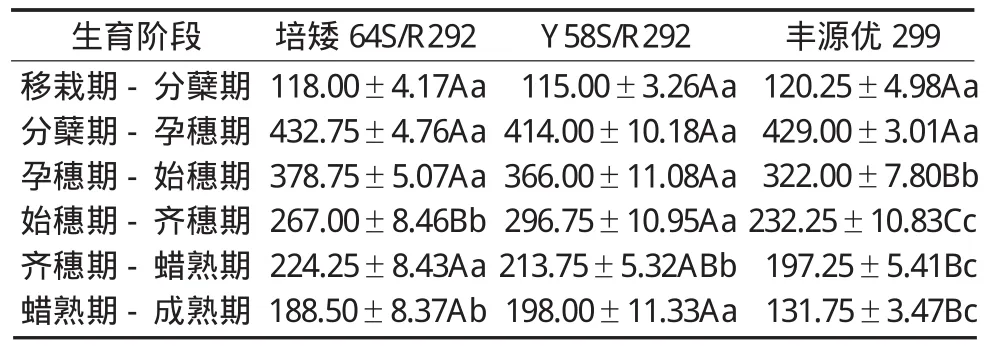

从各生育阶段每平方米土地面积干物质积累量分析,3个供试组合的移栽期—分蘖期、分蘖期—孕穗期相差不显著。“培矮 64S/R292”、“Y58S/R292”孕穗期—始穗期干物质积累量极显著高于“丰源优299”。“Y58S/R292”始穗期—齐穗期干物质积累量极显著高于“培矮 64S/R292”,“培矮64S/R292”极显著高于“丰源优 299”。“培矮 64S/R292”齐穗期—蜡熟期干物质积累量显著高于“Y58S/R292”,极显著高于“丰源优299”,“Y58S/R292”显著高于“丰源优299”。“Y58S/R292”蜡熟期—成熟期干物质积累量显著高于“培矮64S/R292”,极显著高于“丰源优 299”,“培矮 64S/R292”显著高于“丰源优299”。3个组合均表现在分蘖期—孕穗期积累干物质重最大,移栽期—分蘖期最小;孕穗期以后干物质积累量均表现减少。“培矮64S/R292”和“Y58S/R292”孕穗期后干物质积累量显著高于“丰源优299”(表2)。

表1 3个杂交组合不同生育时期干物质重量 (单位:g)

表2 3个杂交组合不同生育阶段干物质积累量(单位:g/m2)

2.3 叶面积指数及其与干物质积累量的相关性

2.3.1各个时期叶面积指数 3个杂交组合分蘖期叶面积指数相差不显著。孕穗期“培矮64S/R292”叶面积指数显著高于“Y58S/R292”,与“丰源优 299”相差不显著,“Y58S/R292”与“丰源优299”相差不显著。始穗期叶面积指数“培矮64S/R292”显著高于“丰源优 299”,“Y58S/R292”相差不显著,“丰源优299”与“Y58S/R292”相差不显著。齐穗期“培矮64S/R292”显著高于“Y58S/R292”,极显著高于“丰源优 299”,“Y58S/R292”显著高于“丰源优 299”。蜡熟期“培矮64S/R292”和“Y58S/R292”相差不显著,但均极显著高于“丰源优 299”。成熟期“培矮 64S/R292”显著高于“Y58S/R292”,极显著高于“丰源优 299”,“Y58S/R292”显著高于“丰源优299”(表 3)。结果表明,“培矮 64S/R292”和“Y58S/R292”在齐穗期、蜡熟期、成熟期叶面积指数均显著高于“丰源优299”,综合上述干物质积累量结果分析表明,后期叶面积指数高是后期干物质积累量的基础。

2.3.2叶面积指数与干物质积累量的相关性 对同一时期的叶面积指数与干物质积累量的相关性分析表明:分蘖期、孕穗期叶面积指数与干物质积累量均呈显著相关(r=0.7741*、r=0.8515*),始穗期不显著相关(r=0.6902),齐穗期、蜡熟期、成熟期均呈极显著相关(r=0.8922**、r=0.9505**、r=0.8846**)。叶面积指数与同时期干物质积累量相关程度高,增加叶面积指数有利于增加干物质积累量。由此进一步表明“培矮64S/R292”及“Y58S/R292”后期的叶面积指数较大,有利于后期的干物质积累量的增加。

表3 3个杂交组合不同时期叶面积指数

2.4 齐穗期和成熟期植株不同部位的干物质量

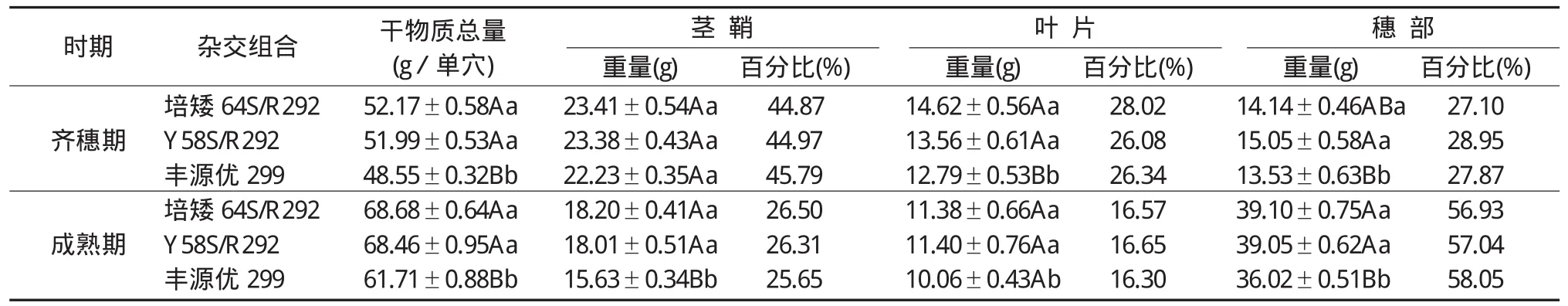

“培矮 64S/R292”、“Y58S/R292”、“丰源优 299”在齐穗期的单穴干物质重量分别为52.17 g/单穴、51.99 g/单穴、48.55 g/单穴,“培矮 64S/R292”、“Y58S/R292”极显著高于“丰源优299”。3个组合在齐穗期均以茎鞘内干物质所占比例最大,分别占干物质总量的44.87%、44.97%、45.79%,且3个组合差异不显著,叶片和穗部干物质重量的比例均较茎鞘小,叶片干物质重以“培矮64S/R292”最大,穗部干物质重以“Y58S/R292”最大。3个组合成熟期单穴干物质总量较齐穗期大幅度增加,表现为茎鞘和叶片干物质量比例大幅度减小,茎鞘干物质量由齐穗期44.87%~45.79%下降到成熟期25.65%~26.50%,叶片干物质量由齐穗期26.08%~28.02%下降到成熟期16.30%~16.65%;成熟期穗部干物质量比例大幅度上升,“培矮64S/R292”由齐穗期的27.10%上升到成熟期的56.93%,“Y58S/R292”由齐穗期的28.95%上升到成熟期的57.04%,“丰源优299”由齐穗期的27.87%上升到成熟期的58.05%(表 4)。

表4 齐穗期和成熟期植株3个杂交组合不同部位干物质量

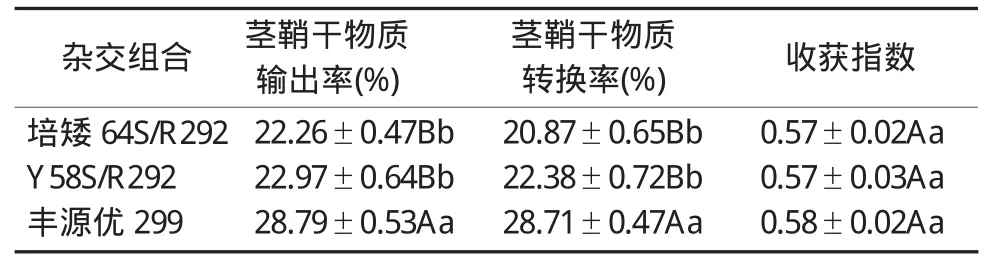

“培矮 64S/R292”、“Y58S/R292”、“丰源优 299”茎鞘干物质输出率分别为22.26%、22.97%、28.79%,茎鞘干物质转换率分别为 20.87%、22.38%、28.71%。“培矮 64S/R292”、“Y58S/R292”两项指标极显著低于“丰源优299”。3个组合收获指数差异不显著(表5)。

表5 3个杂交组合茎鞘干物质输出率和茎鞘干物质转换率及收获指数

从以上结果可见,亚种间杂交组合“培矮64S/R292”、“Y58S/R292”存在干物质积累量大,但转换率较低的问题。由此认为,亚种间杂交组合在保证后期干物质积累量的前提下,提高干物质的转化率,改善“流”的畅通程度,是进一步提高亚种间杂交组合产量的重要途径。

2.5 穗粒性状及其与干物质积累量的相关性

“培矮64S/R292”、“Y58S/R292”株高极显著高于“丰源优299”。3个组合单穴有效穗差异不显著。“培矮64S/R292”每穗总粒数极显著高于“Y58S/R292”和“丰源优299”。“培矮64S/R292”每穗实粒数显著高于“Y58S/R292”,极显著高于“丰源优 299”,“Y58S/R292”显著高于“丰源优 299”。“丰源优299”结实率极显著高于“培矮 64S/R292”和“Y58S/R292”,“培矮 64S/R292”和“Y58S/R292”差异不显著。“丰源优 299”千粒重极显著高于“Y58S/R292”和“培矮64S/R292”。“培矮64S/R292”和“Y58S/R292”的100穴稻谷产量极显著高于“丰源优 299”(表 6)。结果分析表明,“培矮 64S/R292”和“Y58S/R292”具有穗大粒多,生物产量高,但结实率低的特点。由此看出该两个亚种间组合具有“库大、源足”高产潜力的特点,但是可能由于“流”不畅,造成了干物质的浪费,制约了产量潜力的发挥。因此要进一步提高这类型组合的产量,必须进一步提高干物质的转换率。

表6 3个杂交组合的农艺性状

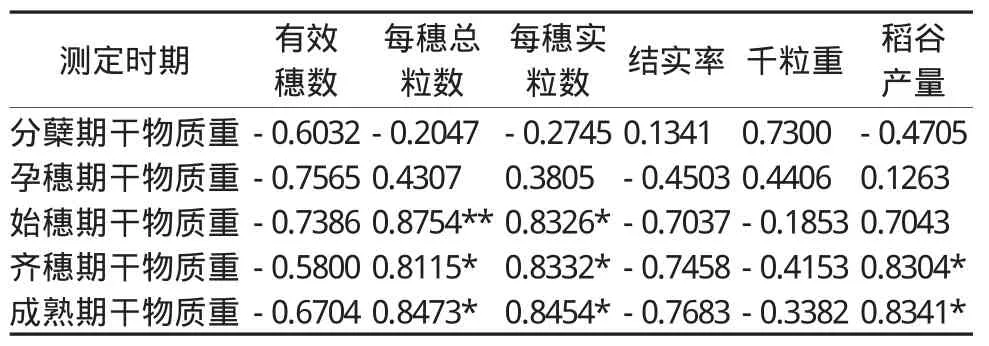

3个组合分蘖期、孕穗期干物质重均与穗粒性状相关性不显著;始穗期干物质重与每穗总粒数和每穗实粒数均显著相关,而与有效穗数、结实率、千粒重均相关不显著;齐穗期干物质重与每穗总粒数、每穗实粒数、实收产量均显著相关,相关系数分别为0.8115*、0.8332*、0.8304*。成熟期干物质量与每穗总粒数、每穗实粒数、实收产量均显著相关,相关系数分别为 0.8473*、0.8454*、0.8341*(表 7)。

表7 穗粒性状与干物质积累量的相关性

3 结论与讨论

3.1 结论

此研究结果显示,“培矮 64S/R292”、“Y58S/R292”两个籼粳亚种间杂交组合,生育前期干物质积累量与对照籼籼交组合“丰源优299”相差不显著,产量的提高主要是由于生育后期干物质积累量大于对照。

“培矮64S/R292”、“Y58S/R292”后期叶面积指数大于对照“丰源优299”。试验表明,后期叶面积与后期干物质积累量显著相关。因此,提高后期叶面积指数是提高亚种间杂交稻产量的重要途径。

“培矮64S/R292”、“Y58S/R292”颖花数和后期干物质积累量大于对照“丰源优299”,收获指数略小于对照,转换率低于对照。说明亚种间杂交组合存在“库大,源足”的特点,然而“源”并没有得到最有效地利用。因此,在提高亚种间杂交组合后期干物质积累量的基础上,进一步提高干物质的转化率,改善“流”的畅通程度,是充分挖掘亚种间杂交组合产量潜力的重要途径。

籼粳亚种间杂交组合普遍存在株高和生育期超亲优势,但株高过高易倒伏,生育期过长不利于生产应用。此试验的两个亚种间组合株高在120 cm~125 cm,显著高于对照籼籼交组合,然而两个亚种间组合在高产示范条件下均表现抗倒伏,能够适应高肥水平生产条件。由此说明,水稻亚种间杂种优势利用,在矮化育种的前提下,适当提高株高,有利于提高生物学产量,是亚种间杂交组合利用的有效途经。本研究两个供试亚种间组合在湖南长沙地区作双季晚稻种植,生育期在114d左右,与籼籼交双季晚稻组合“丰源优299”相当,符合双季晚稻生产对品种熟期的要求。此研究说明,通过选择合适的材料,采用适当育种途径,可以育成适应生产需要的籼粳亚种间双季晚稻组合。

3.2 讨论

亚种间杂交组合存在明显的生理优势,但如何有效地利用生理优势一直是育种家们研究的重要课题。此研究中两个亚种间杂交组合在后期干物质积累、总颖花数、株高、后期叶面积指数显著高于籼籼交组合,说明两个亚种间组合“库大、源足”,这是高产的基础[16,17],但亚种间存在干物质转换率低,结实率低的问题,影响了产量潜力的发挥。这与前人[18,19]研究结果一致。笔者认为,亚种间杂交组合由于形态上和生理上的优势,生物学产量显著高于品种间组合。如果进一步改善“流”,提高物质的利用率,将库容优势和物质生产优势有效地转化为经济产量优势,必将进一步提高亚种间组合的产量。如何改善“流”仍是育种家们研究的重点和难点。

[1] 袁隆平.杂交水稻超高产育种[J].杂交水稻,1997,12(6):1-3.

[2] 程式华,廖西元,闵绍楷,等.中国超级稻研究:背景,目标和有关问题的思考[J].中国稻米,1998,5(1):3-5.

[3] 袁隆平.杂交水稻学[M].北京:中国农业出版社,2002:34-36.

[4] 宗寿余,吕川根,赵凌,等.两系法亚种间杂交稻两优培九的高产生理基础初探[J].南京农专学报,2000,16(3):8-12.

[5] 陈炳松,宗寿余,吕川根,等.两系法亚种间杂交稻“两优培九”光合产物的运转与分配[J].江苏农业学报,2008,18(1):14-17.

[6] 李义珍,黄育民,庄占龙,等.杂交稻高产群体物质积累运转Ⅱ碳水化合物的积累运转[J].福建省农科院学报,1996,11(2):1-6.

[7] 裴又良.超级杂交稻两优培九的营养特性研究[J].杂交水稻,2005,20(3):68-70.

[8] 段俊,梁承邺,黄毓文,等.不同类型水稻品种(组合)籽粒灌浆特性及库源关系的比较研究[J].中国农业科学,1996,29(3):66-73.

[9] 郎有忠,周桂香,杨建昌,等.两个高产两系杂交稻组合形态与产量形成特征的研究[J].杂交水稻,2002,17(4):49-52.

[10]邓锡洪,谢戎,罗光才.杂交水稻干物质生产和光合特性与籽粒饱满度研究[J].西南农业大学学报,1993,15(5):433-437.

[11]周喜新,严钦泉,匡逢春,等.两系亚种间杂交水稻库源流特征与产量的关系[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2005,31(2):111-116.

[12]李永洪,李天炬,谢戎,等.两系杂交稻泸光2S/130的干物质生产特性研究[J].绵阳经济技术高等专科学校学报,2001,18(1):1-3.[13]杨建昌,张文虎,王志琴,等.水稻新株型与粳/籼杂种源库特征与物质运转的研究[J].中国农业科学,2001,34(5):511-518.

[14]庄宝华,张书标,章清杞,等.两系亚种间杂交稻两优培九产量形成的生理特性[J].福建农林大学学报(自然科学版),2003,32(2):137-141.

[15]董丹,陈书强,刘柏林,等.直立穗基因对水稻源、库、流有关性状影响的研究[J].辽宁农业科学,2009,21(1):1-6.

[16]戴照义.不同类型水稻株形及物质生产研究[J].湖北农业科学,1994(6):9-14.

[17]杨惠杰,杨仁崔.水稻超高产的决定因素[J].福建农业学报,2002,17(4):199-203.

[18]杨建昌,朱庆森,王志琴,等.亚种间杂交稻光合特性及物质积累与运转的研究[J].作物学报,1997,23(1):82-88.

[19]王志琴,杨建昌,朱庆森,等.亚种间杂交稻籽粒充实不良的原因探讨[J].作物学报,1998,24(6):782-787.