基于县域基本单元的广东省主体功能区空间发展研究

2011-04-16王建军吕拉昌

王建军 ,吕拉昌

(1.广州城市职业学院,旅游与公共管理学院,广东广州510405;2.广州大学,a.地理科学学院,b.广州发展研究院,广东广州 510006)

随着我国经济社会的迅速发展,区域发展中的无序开发、环境恶化等现象成为亟待解决的问题。国家“十一.五”规划提出,根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,统筹考虑未来我国人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化、重点、限制和禁止开发四类主体功能区。并按照主体功能定位调整完善区域政策和绩效评价,规范空间开发秩序,形成合理的空间开发结构[1]。

1 主体功能区的概念与内涵

主体功能区是指基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力等,按照区域分工和协调发展的原则,将特定区域确定为特定主体功能定位类型的一种空间单元与规划区域[2]。主体功能区应该是“地理空间+职能空间+政策空间”的复合体[3]。地理空间在一定时间内可以认为是客观的、永恒的,不可改变的;职能空间是主观的、动态的、易变的,政策空间可以是刚性的,也可以是柔性的,三种空间相互影响、相互制约,共同形成主体功能区。

主体功能区的基本内涵包括:①主体功能区是根据区域发展基础、资源环境承载能力以及在不同层次区域中的战略地位等,对区域发展理念、方向和模式加以确定的类型区,突出区域发展的总体要求。②主体功能区不同于一般功能区,如工业区、农业区、商业区等,也不同于一些特殊功能区,如自然保护区等,是超越一般功能和特殊功能基础之上的功能定位,但又不排斥一般功能和特殊功能的存在和发挥。③主体功能区可以从不同空间尺度进行划分,既可以有国家、省级层次的主体功能区,也可以有以市、县、乡、镇为基本单元的主体功能区,取决于空间管理的要求和能力。④主体功能区的类型、边界和范围在较长时期内应保持稳定,但可以随着区域发展基础、资源环境承载能力以及在不同层次区域中的战略地位等因素发生变化而调整。

目前,国内关于主体功能区研究都是建立在具有不同空间比例尺的地理资料基础之上的,空间尺度对于主体功能区的性质具有决定意义。但由于各空间尺度区域发展的复杂性以及不确定性因素的影响,在主体功能区的划分单元、原则与依据、划分方法和划分指标体系等方面尚未达成共识,在确定评价标准存在主观性和唯指标论的问题。从目前国内学者的研究现状分析,主体功能区划分大多集中在省域范围内以市、县为基本的划分单元[4]。从宏观尺度来看,以省域为划分单元,涉及区域过大,各省域在资源环境、经济水平方面存在较大差异,难以实现各省域的整体和协调性发展;以乡、镇为划分单元,指标体系涉及要素过多,难以收集统计数据,操作难度较大,同时其权限、职能都非常有限,不能有效地保障政策的实施。县域是中国分布最为广泛的基本行政单元,占全国土地面积的90%以上,同时也是资源开发、环境污染和生态退化的主要载体。作为国民经济的基础层次,县域人口数量、地域规模、可持续发展能力事关国家长远可持续发展[5-7]。高国力认为县级行政区因具有相对稳定性和连续性,是目前最合适的基本分析单元,因为该级行政区数据相对齐全,国土面积、经济实力和管理手段比较适中,还便于通过规划方案的修正弥补其内部差异[8]。

2 不同空间尺度的主体功能区规划的共性与个性特征

2.1 共性特征

(1)具有相同的规划类型和规划要素。根据国家“十一.五”规划纲要对主体功能区规划的要求,不同空间尺度的主体功能区规划把国土空间划分为优化、重点、限制和禁止开发四类主体功能区。而资源环境承载力、现有开发密度和发展潜力因素是划分主体功能区的关键标准。因此国内学者一般基于以上四个规划类型和三个规划要素为出发点而展开各种评价指标体系的规划。

(2)遵循相似的规划程序。不同尺度的主体功能区规划一般都遵循下列的程式:①基于国家“十一.五规划”中规划三大因素来设计三类指标体系;②利用不同的方法确定各指标的权重;③依据权重和指标体系计算各主体功能区的得分;④根据得分进行主体功能区规划定性评价和制定规划对策。

2.2 个性特征

(1)具有不同的文脉基础。不同尺度的规划地域有不同的“天、地、人、时”文脉资质。天脉:气候环境、水资源状况;地脉:资源禀赋、经济基础、生态环境、区位条件等;人脉:人口规模、人口密度等;时脉:国家或省域发展战略,优惠政策等。大尺度地域因面积大,资源较丰富,体现复杂性、多元化鲜明的特征,而较小尺度地域往往体现单一性、简单化,以个体要素的单一性为特征。

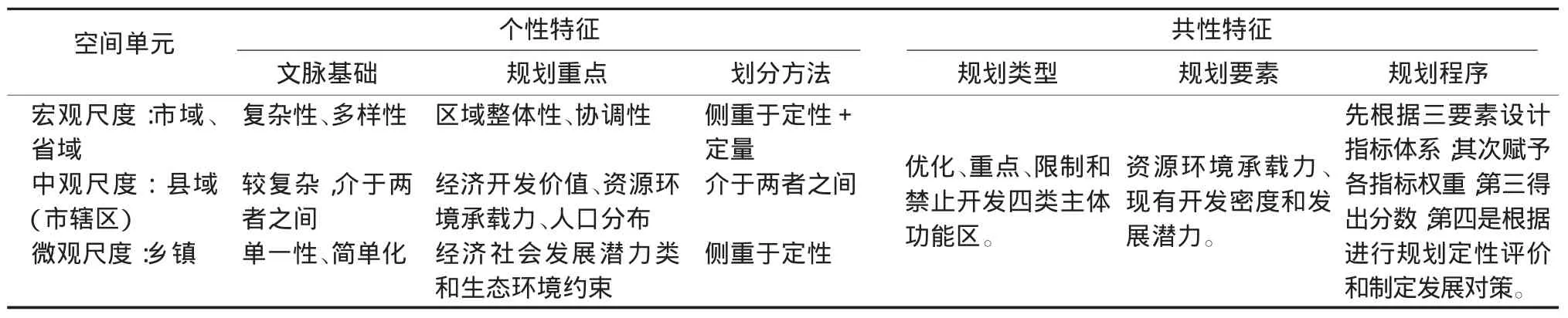

(2)具有不同的规划重点。不同尺度地域的主体功能规划侧重点不同一样。大尺度地域以经济、环境等为并行的目标,牵涉面广,偏重政策手段,作为应有之义的规划必然会考虑区域整体状况,在一定程度上弱化个别区域的主导功能。而小尺度区域往往涉及到土地利用等实体性规划,必然更多考虑区域的政府权限、职能,更加注重区域的社会经济发展,注重经济效益,重视区域的主导功能,其主体功能区规划会更多考虑等实操性的内容,注重可操作性(表1)。

表1 不同空间尺度主体功能区规划一览表

(3)具有不同的划分方法和指标体系。目前国内学者对主体功能区的划分方法还没有一个统一的范式标准,既有定性的,也有定量的,还有定性、定量与GIS相结合的研究方法。定性的方法是根据规划区域的实际情况,从主观的角度进行判断,但容易忽略主导因素,难以将问题数字化,缺乏说服力。定量方法主要根据指标体系来划分,包括区划指数法、模糊综合评价法、状态空间法、层次聚类法等。指标体系容易受规划区域要素的影响,不具有普遍意义。究竟采取哪一种方法,要根据各规划区域的具体情况以及个人的专长,关键是如何确定好主体功能区划分的指标体系,如何对不同的指标科学的赋予权重难以统一。

3 规划方法与步骤

3.1 规划方法

从当前对主体功能区规划方法的研究总体上看,主体功能区的划分还没有统一的标准和指标体系[9],但有一些成熟的方法可以借鉴,中国科学院和国家发展和改革委员会国土地区研究所的相关研究,对主体功能区的划分具有较大参考价值[10]。根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力的基本要求,综合考虑评价指标选择的客观性、全面性、敏感性和相互独立性以及数据的数据的可获得性、可比性、精简性等原则,确定以广东省93个县域(市辖区)为基本单位,以4个一级指标39个二级指标构建评价指标体系(表2)。广东省县域主体功能规划研究通过运用标权重赋值方法、统计综合评价法、聚类—组合评价方法确定各评价单元的主体功能。

(1)指标权重赋值方法。通常分为主观赋值法和客观赋值法两类。首先聘请专家对山地地势影响、地理区位、珠江上游水域保护等难以用数据标量的指标要素进行主观赋值法。然后根据规划指标体系和选择的县域基本地域单元,对常用的指标权重进行比较后采用客观赋值法。接着根据指标信息变异量确定权重,将熵值法和变异系数法组合,熵值法确定的指标权重为Mi,变异系数法确定的指标权重为Nj,则两者组合确定的系数为这样既可发挥熵值法同时能反映指标效用价值的优点,又可避免其确定的指标权重相对均衡的缺点;其次根据指标的重复信息量或相关性赋值,利用主成分分析法,采用均值法无量纲化处理,避免标准化产生的指标变异信息的损失。[11]

表2 规划指标体系

(2)统计综合评价法计算步骤[12]:

第一步:同度量处理。在此采用相对化处理方法,公式如下:

Xi'=Xi/Xm,Xi为实际值,Xm为标准值

第二步:确定权重。

在四个子系统中,国土开发密度子系统和资源环境子系统只有单一指标,不考虑权重问题,可采用变异系数法对人口子系统和经济子系统的指标赋予权重。

各变异系数:λi=σi/Xi(i=1,2,3,……)是第i项指标的标准差是第i项指标的均值。

第三步:评价结果的综合。相对综合值:

其中,为经过同度量处理后的第i个评价指标的相对值,为各相对指标的权重,并且,由此得到四个子系统的加权综合值。

(3)聚类—组合评价方法。聚类主要是把资源环境承载力指数、国土开发强度指数、经济开发指数和人口指数分成不同类别,利用SPSS软件采用层次聚类法判断基本分析单元的主体功能。由于禁止开发区依赖国家政策对其的限定而不依赖评价结果,所以聚类时划分为三类,聚类排序按照各类中样本综合得分后,根据规划标准进行主体功能区划分。

3.2 规划步骤

广东省县域(市辖区)主体功能区规划主要步骤为:

(1)依据国家主体功能区划分四类规划类型,利用广东统计年鉴(2009)、广东年鉴(2009)等数据库的各类数据,结合评价指标体系运用指标权重赋值方法、统计综合评价法对93个县域(市辖区)单位进行空间运算分析。

(2)利用ARCINFO、ARCVIEW、SPSS等计算机软件,进行空间叠置分析、空间聚类,计算评价单元的综合得分(表3)。

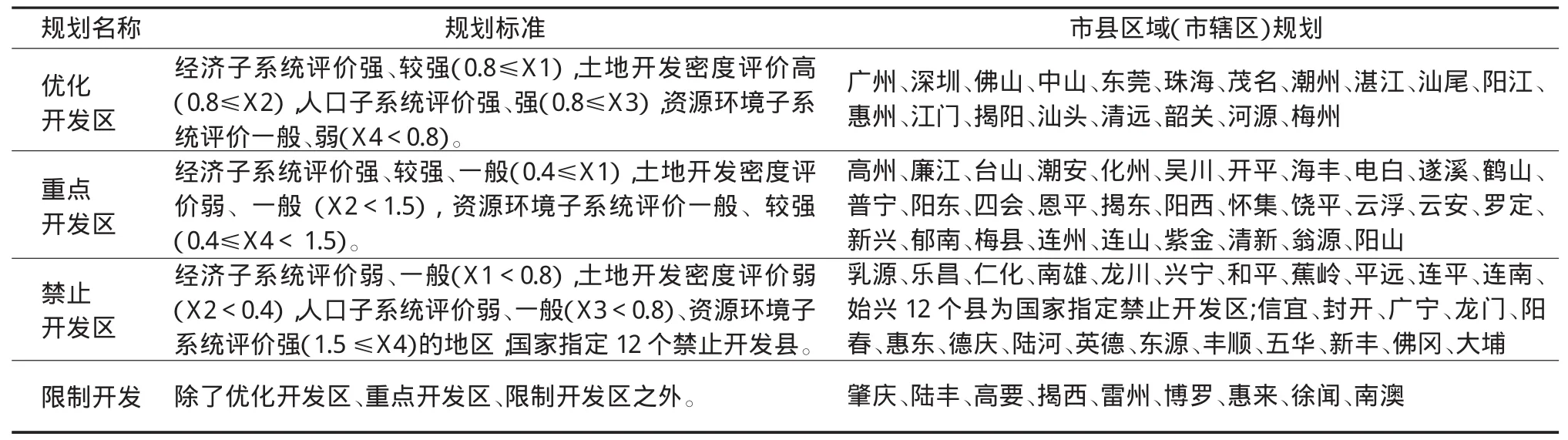

(3)结合国家和广东省对禁止开发区的指导意见,筛选出禁止开发区域,再通过层次聚类分析,确定出规划标准(表4)。

(4)采用聚类—组合评价方法,确定县域(市辖区)单位的优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区(表4)。

表3 各类开发区的综合得分

4 广东省县域主体功能区空间结构及发展分析

根据广东省县域(市辖区)主体功能区空间规划,优化开发区主要集中在珠三角地区,禁止开发区主要集中在粤北的山区,包括韶关、河源、梅州大部分地区。重点开发区主要集中在沿海经济带轴,西江经济带、广清经济带和广惠梅经济带。除此之外,为限制开发区。结合国家及广东省“十一.五”规划,广东省的空间发展格局呈现出“一圈、三群、四带”的空间特征 (图1)。广东今后发展的重点应围绕其空间发展格局进行:①突出广东省生态环境的重要作用以及主体功能区对禁止开发区的划分,设定“北部生态经济圈”;②结合优化开发区和重点开发区,为体现广东国土空间未来发展重点和带动示范作用,提出“三大城市群”;为充分发挥沿海经济的带动作用,实现区域协调发展,提出“四大经济带”。

表4 主体功能区规划研究标准和规划方案

(1)北部生态经济圈:主要包括:和平、仁化、南雄、大埔、龙川、德庆、广宁、封开、陆河、龙门、阳春、惠东、新丰、佛冈、始兴、乳源、信宜、乐昌等,起到的功能是广东省的“绿肺”、生态屏障、珠江三角洲和港澳水源的供应地。

(2)珠江三角洲:包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山,面积4.17万km2,总人口4679.82万人,城市化水平为80%。作为国家级优化开发区,珠江三角洲经济发达,人口稠密,开发强度较高,具备构建完备的现代产业体系的优势基础。

(3)粤东城市群:由潮州、揭阳、汕头、汕尾四个地级市组成,面积1.57万km2,总人口1594.72万人,城市化水平达到57%。粤东城市群传统轻工纺织、食品饮料和建筑材料为本区的支柱产业,经济欠发达,为广东省的重点开发区。粤西城市群主要包括湛江、阳江、茂名等城市,面积3.17万km2,总人口1495.9万人,城市化水平为40%。粤西城市群处于工业化的初级阶段,石化工业具有历史基础,海洋资源丰富,也为广东省的重点开发区。

(4)沿海经济带:面积87304 km2,总人口为5816.7万人;广惠梅经济带:面积34519 km2,总人口为1845.15万人;广清经济带:面积26440 km2,总人口为1416.16万人;西江走廊经济带:面积22635 km2,总人口约671.47万人,构成了广东经济发展的“脊梁”,对广东经济的发展起到了重要的支撑作用。

5 主体功能区空间发展对策

5.1 制定北部生态经济圈的保护与发展政策,强化生态经济圈的生态功能

保障措施主要是:①通过生态建设和环境保护,提高生态经济圈的生态环境承载能力,逐步成为广东省的生态屏障和自然文化保护区域。②建立规范合理的财政维持养护机制,严格执行财政经费的总额保障、规范使用、控制开支等制度。③明确生态经济圈的人口容量、建筑、旅游、探险等开发活动的标准,充分合理利用各项资源,达到资源利用的最优化。④加强法律、执法、舆论、公示、听政等监管体系建设,实行游客数量控制、人类活动超载预警制度。⑤实施严格的土地用途管制和新增建设用地规模速度控制制度。⑥构建规范可行的生态补偿的利益诉求、协调、保障、规范机制[13],明确分阶段财政转移支付的标准、规模、用途和调整办法。⑦制定资源消耗、环境影响、生产规模、工艺技术等方面的强制性产业准入门槛,出台投资补贴、税收减免、信贷投放等方面优惠政策扶持符合主体功能的特色优势产业发展;⑧制定居民居住、就业、社保、教育、卫生等方面补助政策,并引导当地居民向外迁移或在当地集中生活。

5.2 建设珠江三角洲现代产业核心区,增强其“龙头”示范作用

可从以下几个方面入手:①制定严格的建设用地和年度增量指标,改变大量占用土地的现象,明确城市、产业和园区单位面积土地承载量的集约用地标准。②改变大量消耗资源传统的经济增长模式,注重提高经济的内涵式发展,把增长质量和效益放在首位。③加强本区域的生态环境建设,提高资源环境承载力。制定明确的产业项目水耗、污染物排放标准,颁布不同行业的资源回采率、回收率以及污染废弃物综合处理率等强制性标准。④改变传统的工业化和城市化模式,避免仅以量的扩展式发展,不断优化产业结构和城市空间布局。⑤加强基础设施建设的投资支持,有针对性地适当扩大建设用地供给,支持重大产业项目及配套能力建设等。⑥加强对现代服务业的扶持力度,培育区域性的服务业增长极,充分利用CEPA和泛珠三角区域合作机制,打造辐射华南及影响东南亚的服务业产业中心区域。⑦政府投资要倾斜自主创新和高技术产业化,制定扶持自主创新、循环经济、清洁生产等方面的税收优惠标准,明确对高新技术产业、吸纳就业型产业、外地转移型产业的信贷优惠额度、期限和利率标准。⑧制定产业优化和转移导向政策,在资源消耗、环境影响等方面实行更加严格的产业效能标准,设定高于全国平均标准的产业用地门槛,并先行实施城市建设用地增加与农村建设用地减少“挂钩”的政策[12].

5.3 提升珠江三角洲城市群综合竞争力,着力打造粤东、粤西城市群

珠三角、粤东、粤西城市群是广东经济发展的“增长极”。珠三角城市群是优化开发区,粤东、粤西城市群是重点开发区。可从以下几个方面入手:①构建以广州、深圳市为区域主中心及珠海市为区域副中心,以惠州、东莞、中山、江门、佛山、肇庆6市主城区为地区性主中心的“双核多心多层次”的等级体系。②在三大城市群环境承载力较好、劳动人口较为密集、开发密度相对不大地理环境优越的地带,进一步聚集生产要素,加强铁路、公路、港口、航道、航线等立体交通网络的建设,提高城市群的集聚、生产、管理、服务和创新功能。③加强珠三角城市群、粤东城镇群与海峡西岸城镇群、粤西城镇群与北部湾城镇的经济联系。充分发挥粤东城镇群与海峡西岸城镇群现有的合作基础,深化在加工制造、经贸交流、资本融通等方面的互补性合作,积极推进粤西城镇群与北部湾城镇(包括雷州半岛、海南岛西部地区、广西沿海地区)的经济合作,签订相关的区域合作协议框架,联手开发矿产、海洋等资源,更好地辐射带动广东落后地区的经济发展。④建设粤东城市群,形成以汕头市为中心的潮汕城市群,加强与珠三角城市群等周边城市群的经济联系。⑤培育粤西城市群,发展湛茂城市群,增强阳江市的区域承东启西作用。⑥扶持北部山区城市的成长,重点发展韶关都市区和河源、梅州、清远、云浮等中心城市。

5.4 制定经济带的发展政策,促进区域协调发展

为了保障其更好的发挥作用,应从以下几方面入手:①确定土地优先供地的额度、速度指标和简化程序,制定土地置换的优惠办法。②出台吸引产业项目进入和集聚的投资补贴、税收减免、信贷优惠等实施办法。③制定加大交通、能源、水利、水电气热供应、污水垃圾处理等基础设施和公用事业发展的财政资金、国际资金、民间资金等投入的优惠力度和标准。④从就业安置、社会保障、教育文化、医疗卫生等方面分别制定鼓励和吸引人口进入和集中的优惠政策。

[1]新华社.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要[EB/OL].http://www.gov.cn/ztzl/2006-03/16/content_228841.htm,2006-03-16.

[2] 吕拉昌.广东主体功能区域与经济新格局研究[Z].广东省人民政府,2008:26-40.

[3] 邓春玉.基于主体功能区的广东省城市化空间均衡发展研究[J].宏观经济研究,2008,12:38-45.

[4] 马远,龚新蜀.边疆地区主体功能区划分指标体系初探[J].资源与产业,2009,11(1):40-45.

[5] 仇方道.县域可持续发展综合评价研究[J].经济地理,2003,23(3):319-326.

[6] 毛汉英.县域经济和社会同人口资源、环境协调发展研究[J].地理学报,1991,46(4):385-394.

[7] 郑慧娟,柴洪.对甘肃县域经济发展的思考.农业现代化研究,2007,28(4):395-398.

[8] 杨宗周.黔东南州主体功能区划分研究[D].贵州师范大学,2008:11-36.

[9] 陈云琳,黄勤.四川省主体功能区划分探讨[J].资源与人居环境,2006(10):37-40.

[10]石刚.我国主体功能区的划分与评价--基于承载力视角[J].城市发展研究,2010,17(3):44-51.

[11]刘传明,李伯华,曾菊新.湖北省主体功能区划方法探讨[J].地理与地理信息科学,2007,23(3):64-68.

[12]吕拉昌,王建军,滕丽.基于主体功能区规划的广东发展新格局[J].广州大学学报,2009,8(5):36-41.

[13]张锋,曹 俊.我国农业生态补偿的制度性困境与利益和谐机制的建构[J],农业现代化研究,2010,31(5):538-542.