我国城乡二元经济结构与一体化土地市场制度改革及政策建议

2011-04-16李景刚张效军高艳梅刘小玲

李景刚,张效军,高艳梅,刘小玲

(1.华南农业大学,a.信息学院,b.公共管理学院,广东广州 510642)

十六届三中全会首次提出“统筹城乡发展”的战略目标,我国由此步入了调整城乡二元经济结构的新时期。十七届三中全会又从战略高度上指出我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期,并提出改革征地制度、逐步建立城乡统一的建设用地市场的要求。因此,改革当前土地市场制度,打破城乡土地“二元化”的藩篱,构建城乡统一的土地市场体系,是适应当前统筹城乡发展目标,缩小城乡差距,实现城乡共同富裕的必然选择。

1 我国城乡二元经济结构的演化

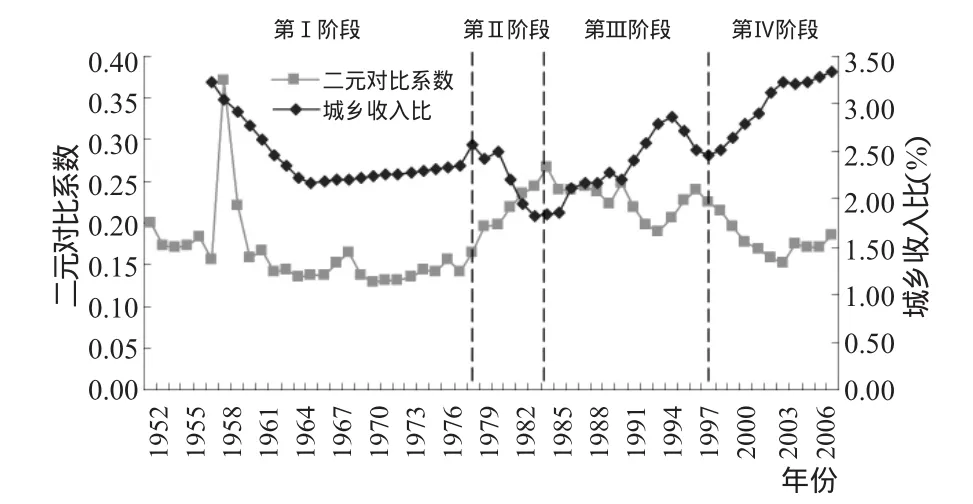

我国城乡二元经济结构是长期以来多种因素共同作用的结果,是经过多年的演化而逐渐形成的。如果以城乡收入比(历年城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入之比)和反映农业和非农业部门的比较劳动生产率的二元对比系数(农业比较劳动生产率与非农产业比较劳动生产率之比)来分析我国城乡二元经济结构的演化,大致可以划分为四个阶段(图1)。

1.1 城乡二元经济结构固化阶段(1978年前)

改革开放前的20多年间,我国城乡二元经济结构呈现出一定的波动性。从城乡收入水平来看,从1957年到1978年,城乡居民收入都呈现出缓慢增长的态势。城镇居民家庭人均可支配收入从235元增加到343.3元,年均增长1.82%;同期,农村居民家庭人均纯收入由73元增加到133.6元,年均增长2.92%。从城乡收入比来看,这一时期城乡差距有所起伏,1965年下降到最低点后又开始逐渐上升;单纯比较1957年与1978年的数据,城乡收入比由3.22下降到2.33。但是这种差距缩小的根本原因并不是农民收入增长快,而是城镇居民的收入被长期控制在低水平,工资水平常年不变。然而,城镇居民的低工资政策是以城镇居民的生活福利保障制度为基础的,在计划供给制度下,城镇居民可以在衣食住行等方面享受低价或免费的定量供应,享受医疗、教育、就业、劳保和退休等方面的福利保障。但农村居民被排除在外,不拥有这些权利,到1978年,全国仍有2.5亿农民没有解决温饱问题。因此,如果从实际收入水平来看,城乡收入差距还要更大,且趋于固化。这一时期二元对比系数,除1958、1959年,由于“大跃进”等原因,比较劳动生产率变化大,二元对比系数高达0.37和0.22,不能完全反映生产率的变化外,其余在0.2~0.13之间变化,呈现出在波动中逐渐降低的态势,二元经济结构因此逐步加强。这一时期的二元经济结构基本上是制度型的二元经济结构,是计划经济体制下的经济发展战略和一系列的制度原因引起的[1]。

图1 我国城乡收入比与二元对比系数(1957/1952~2007)

1.2 城乡二元经济结构减弱阶段(1978~1984年)

这一时期,农村居民家庭人均纯收入迅速增加,由133.6元增加到355.3元,年均增长达到16.5%;而城镇居民收入增长速度远低于农村居民,由343.4元增加到651.2元,年均增长仅7.9%。因而城乡收入比明显下降,由2.57降低到1.83。从两部门的比较劳动生产率来看,从1978年到1984年,农业部门的比较劳动生产率从0.4提高到0.5,非农业部门的比较劳动生产率从2.43降低到1.89,由此二元对比系数由0.16提高到0.27。可以看出,改革开放初期到20世纪80年代中期,我国城乡二元经济结构明显减弱。

1.3 城乡二元经济结构波动中加强阶段(1985~1997年)

在改革开放初期,城乡收入差距趋于缩小,然而从1985年开始,城乡差距又开始扩大,虽然在1995到1997年间有所缓和。1985年城镇居民家庭人均可支配收入为739.1元,到1997年增加到5160.3元,年均增长17.6%;而农村居民家庭人均纯收入由397.6元增加到2090.1元,年均增长14.8%。因此,城乡收入比由1.86增加到2.47。在此期间,二元对比系数在波动中下降,1993年降低到最低,之后有所上升,但从整个时期来看,二元对比系数由0.24降低到0.22。由此不难发现,这一时期我国城乡二元经济结构在波动中加强。

1.4 城乡二元经济结构迅速强化阶段(1998年至今)

1998年之后,城乡收入差距再次迅速拉大。1998年,城镇居民家庭人均可支配收入5425.1元,到2007年达到13785.8元,年均增长10.9%;而农村居民家庭人均纯收入由2162元增加到4140.4元,年均增长仅为7.5%。二元对比系数由2.51增加到3.33,上升到1957年以来的最高点。这一时期二元对比系数在波动中下降,由0.21下降到0.18,基本上回到改革开放初期的水平。由城乡收入比和二元对比系数可以看出,通过这一时期的发展,我国城乡二元经济结构得到迅速强化。

2 我国土地市场制度变迁及其对城乡二元经济结构的影响

伴随着我国经济体制由传统的计划经济向社会主义市场经济的转变,我国的土地市场也经历了由基本不存在到不断发育、完善的变迁过程。在这一过程中,土地市场制度曾经为国家稳定、经济发展作出过巨大贡献,但在当前新的发展形势下,则较大程度的起着延续城乡分割,扩大城乡差距的作用。

2.1 计划经济时期,土地二元所有固化了城乡二元经济结构

我国城乡二元经济结构是在高度集中的计划经济体制下逐渐建立起来的,是多种因素共同作用的结果。建国初期,我国选择了“优先发展重工业”的工业化战略,与此相适应确立了高度集中的计划经济体制。为了确保工业和城市的发展,又通过户籍制度、粮油供应制度、劳动用工制度和社会保障制度等一系列制度安排,把城市和农村分割开来,基本奠定了我国的城乡二元经济结构格局。

事实上,与这些二元户籍制度、二元社保制度等同时起作用的还有城乡土地二元所有制度。建国后,我国城市土地逐步收归国有,农村土地逐步实行了队为基础,三级所有的公社所有制①在计划经济体制下,土地禁止买卖、出租或以其它非法形式转让土地,因此,当时基本上不存在土地市场;知道改革开放,家庭联产承包责任制的实施、集体土地非农权利的下放,我国土地市场才逐渐形成。。同时,国家将城市土地通过行政划拨手段,无偿、无限期、无流转的提供给国有企业或集体企业,为企业节约了大量的固定成本,加速了工业的发展。而在农村,一方面通过户籍制度,将大部分劳动力牢牢固定在农村土地上,从事农业生产;另一方面国家还实行了农产品的统购统销政策,强制性的压低粮食等农产品的收购价格,通过农产品价格的“剪刀差”为工业化发展完成资本的原始积累。由此可见,在传统的计划经济时期,城乡土地二元所有制度与户籍制度、社保制度等捆绑在一起,共同维系、固化着城乡二元经济制度。

2.2 改革开放初期,农村土地市场发育暂缓了城乡二元经济结构

1978年,家庭联产承包责任制的实施揭开了中国农村土地改革的序幕,同时也催生了我国农村土地市场的形成发育。首先是集体所有的农用地经历了以家庭联产承包经营为基础的土地制度的实践探索、改革完善,从集体所有权中分离并保障了土地承包经营权,促进了农用地市场的发育。其次,集体建设用地使用权利的下放促进了农村集体建设用地市场的发育[2]。

农村土地市场的发育极大地促进了农村经济的增长。从1978年开始实行,到1984年底全国约有96.6%的农户实行了“包干到户”、“包产到户”的联产承包责任制;家庭联产承包责任制实现了农地的所有权与承包经营权的分离,使农民在获得农地使用权的同时也获得了部分的农地收益权和处置权,极大地调动了农民的生产积极性,创造了农业增产和农民收入大幅增加的奇迹。据统计,1978年到1984年间,中国农业产出的年均增幅高达7.7%,其中种植业产出的年均增长率也达到5.9%[3]。另根据林毅夫的研究,家庭联产承包责任制的实施对中国农业产出增长的贡献率约46.89%[4]。同期,农民生活水平也得到普遍改善,改革开放前,中国约有1/3的农户贫困,约有50%以下的农户勉强维持生活,而到了1984年,约90%的农村家庭过上了温饱生活[5]。在这一阶段,国家下放了农村集体土地非农利用的权利,默示或允许发展非农产业,于是农民利用集体土地创办乡镇企业,创造了农村工业占据全国工业半壁河山的奇迹[6]。乡镇企业的兴起对农民收入提高发挥了重要作用,1978年到1984年间,农民从乡村两级企业得到的报酬收入增长4.2倍,年均递增31.6%。

改革开放后,这种由于农村土地市场发育引致的农业生产迅速增长和农民收入大幅增加,极大地缓解了城乡二元经济结构,但这只是暂时的缓解。到了20世纪80年代中后期,随着农村土地市场调整和城市土地市场的不断发育,农村经济又出现较为明显的回落,城乡二元经济结构又得到强化。

2.3 20世纪80年代中后期,农村土地市场调整、城市土地市场发育重新强化了城乡二元经济结构

进入到20世纪80年代中后期,家庭联产承包责任制导致的耕地细碎化和家庭的小规模经营的弊端逐渐显现,加之农业、尤其是粮食比较效益下降,导致农业生产出现衰退。如1984年到1987年间,农业产出的年均增幅降到了4.1%,而种植业产出的年均增长率仅为1.4%,其中粮食和棉花的生产更是出现倒退[4]。同时,由于改革开放初期对集体建设用地管理上的宽松政策也导致耕地大量减少,1986年国家发布了《关于加强土地管理制止乱占耕地的通知》,开始对乱占耕地行为进行管控,并上收集体建设用地审批权。对集体建设用地管理的逐渐严格,使农村集体建设用地市场开始出现萎缩,农民利用集体建设用地创办企业变的越来越困难。

可见,这一时期,在农村面临着以农地承包经营权为主要内容的农地市场制度的迫切改革和农村集体建设用地市场从活跃到萎缩。而在城市,从1980年开始对中外合资企业收取场地使用费;1984年在广州、抚顺等城市开始对国有土地收取有偿使用费和场地占用费;1987年9月深圳市首次以协议方式出让一块国有土地使用权;同年12月首次公开拍卖一块国有土地使用权;1990年国务院发布《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》。至此,在城市逐渐确立了以出让为主的土地有偿使用制度,大大激活了城市土地使用权市场,凸显城市国有土地的巨大经济价值,为我国城市改造和建设积聚了大量资金。

由此可以看出,进入到80年代中后期,我国农村土地市场进入调整时期,而城市土地市场则不断发育、完善,这就重新强化了城乡二元经济结构。

2.4 20世纪90年代中后期,城乡二元土地市场加剧了城乡二元经济结构

为了更有效的控制耕地的非农占用,国家在实行了一段时间的土地分级限额审批制度之后,于1998年开始实行以用途管制为核心的农地转用和土地征用审批制度。1998年《土地管理法》明确提出,“任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地”,“依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征用的原属于农民集体所有的土地”。至此,农地转为非农业用地,首先必须经过国家的征用,由农村集体所有转为国家所有。土地征用制度割断了农村集体土地和城市建设用地之间的合理流转,割裂了城乡土地市场的有机联系,城乡二元土地市场由此形成。

由于城乡分割的二元土地市场的存在,导致两类土地之间转换存在巨大的租金空间,城市和城市企业通过土地征用获得丰厚的土地增值收益。然而,在这一过程中,农村集体和农民却因得到一次性补偿而退出这种土地价值增值的过程。加之,征地补偿标准过低、就业安置不到位,使农民利益受到损失,甚至生活水平出现下降。如根据上海社科院的研究,长三角农地征用价格为37.5万元/hm2~45万元/hm2,农地出让价格为210万元/hm2~525万元/hm2(一级市场),农地市场价格为1125万元/hm2~2250万元/hm2(二、三级市场)。换言之,农村集体及农民得到农地征用价格大概为出让价格的1/10,而农地出让价格又大概是农地市场价格的1/5。也就是说,征地补偿费只相当于土地增值收益的1/50[7]。这些数据足以体现土地低价征用损害农民利益之大。土地不仅是农民生产生活资料,还是农民世代谋生的手段,是农民的社会保障,是农民就业的最后屏障。据国家统计局对全国2942个失地农户调查结果显示,有46%的农民生活水平下降;这些失地农户共有7187个劳动力,其中安置就业的仅2.7%,被迫闲赋在家的占20%[8]。

由此可见,90年代中后期,我国土地市场进入到城乡二元土地市场的发展阶段,城市土地市场依靠征用农村集体土地走上了逐渐扩张的道路,而农村集体土地仅能在有限的范围内流转;城市和城市企业通过土地市场价格和征用补偿之差额,从农村汲取大量的资金,进一步加剧了本已严重的城乡差距。

3 构建城乡一体化土地市场,促进城乡统筹发展

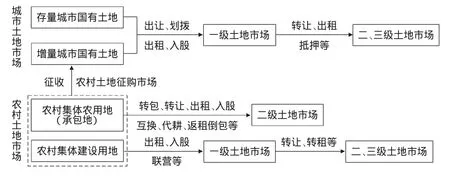

从20世纪90年代中后期,征地制度在我国开始实施,土地市场进入到城乡二元化发展阶段,到目前,我国土地市场已具有明显的城乡二元结构特征(图2)。

图2 我国城乡二元土地市场结构图

城市土地市场。政府通过征收方式,将农村集体所有的土地(包括集体所有的农用地和建设用地)转为增量国有土地,然后和存量国有土地一起,采用出让、划拨、出租和入股等方式,将土地使用权让度给城市土地使用者,形成城市一级土地市场;城市土地使用者之间再通过转让、出租、抵押等方式实现使用权的再转移,从而形成城市二、三级土地市场。目前,我国城市土地市场体系已基本建立,并形成相应的价格体系,市场化程度也在不断提高。

农村土地市场又可分为农地市场、建设用地市场。农地市场方面,农地承包经营权在国家法律、法规的约束下,实现了在使用者之间有偿、有限期地流转,虽然存在流转方式不规范、价格体系尚未形成等问题,但相关制度和政策正逐步完善。农村建设用地市场方面,按我国现行法律规定,农村集体建设用地进入市场是受到严格禁止的,但目前自发流转现象大量存在,而且广东、安徽等地试行集体建设用地流转,并制定地方性法规来规范建设用地流转。同时,还有一部分乡镇企业用地因破产、兼并等原因发生合法流转,客观上已经形成集体建设用地市场。其实,我国的农村土地市场还包括农村土地征购市场。农村土地征购市场,是土地所有权市场,是土地所有权由农村集体向国家的单向转移,是国家强制性垄断的买方市场。征地是农村集体土地转为城市建设用地的唯一合法途径,同时也形成我国土地市场城乡分割的独特格局。

我国这种独特的土地市场制度为高速工业化、城市化发展做出巨大贡献,但也加剧了城乡二元经济结构。而且,从目前来看,二元土地市场制度已经成为制约城乡统筹发展的主要因素之一,破解城乡二元经济结构的难题也在于构建城乡一体化的土地市场[9]。而所谓城乡一体化的土地市场,就是打破国家对土地一级市场的行政垄断,摆脱农村土地唯有通过征地制度才能变身的制度局限,实现城乡土地市场的统一;在国家宏观调控下,允许农村集体建设用地直接合法进入市场,充分发挥市场对土地资源配置的基础性作用。

如前所述,城乡一体化土地市场的本质是打破土地二元所有制基础上的城乡土地使用的双轨制,建立起集体出让集体建设用地使用权和国家出让国有土地使用权,两种产权基础上的统一土地市场,实现城乡土地市场的有机统一。城乡一体化土地市场的核心是在国家科学宏观调控下,使土地市场对土地资源的配置起基础性作用。然而,目前我国的一些制度还无法适应这种市场配置土地资源的要求。构建城乡一体化土地市场制度还需要一定的制度保障,一方面,我们需要构建市场的微观主体;另一方面,通过法律、规划等手段来对市场进行规制与宏观调控。

3.1 构建城乡一体化土地市场的微观基础

为了实现市场对城乡土地资源的基础性配置作用和保障市场的良好运行,需要在对土地产权制度和土地市场制度改革的基础上培育市场主体、建立市场运行机制和完善市场中介服务组织,构建起城乡统一土地市场的微观基础。

(1)明确农村集体土地权属主体,培育城乡统一土地市场的竞争性主体。明确的产权主体是市场运作的最基本前提。目前,我国城市土地由国家所有,国家是城市土地的所有者,也是城市土地的产权主体,国家又授权各级地方政府对土地开发、经营和管理,地方政府是城市土地事实上的所有者。与产权主体明晰的城市土地相比较,我国农村集体土地却缺乏清晰化、规范化的产权主体。这就意味着土地市场运作缺乏一个自觉、负责的执行主体,成为制约农村集体土地进入市场的主要障碍之一[10]。因此,首先要确定农村集体土地人格化主体,与城市国有土地产权主体共同构成城乡一体化土地市场的竞争性供给主体。

(2)赋予农村集体土地完整的权益,建立城乡统一的市场运行机制。土地市场交易,实质上土地权利的交易,而城乡统一的土地市场的根本要求就是实现城乡土地权利的平等。而从现行的土地使用制度来看,农村集体土地未能享有和城市国有土地相同的权益,集体土地的所有权被弱化,收益权和处分权受到严格的限制。因此,首先要赋予农村集体土地完整的土地权利,打破国家对集体建设用地的垄断,使集体土地使用权和国有土地使用权在一级土地市场上拥有平等的法律地位。

构建城乡统一的土地市场运行机制的基本思路,就是在国家科学宏观调控下,将城市国有土地使用权和农村集体建设用地使用权纳入统一的土地供应市场,非“公共利益”的经营性用地,采用市场化的交易方式,由用地者直接与农村集体土地使用权主体直接进行谈判;而对于“公共利益”的用地,采用“征地”的方式,由政府部门与农村集体土地使用权主体进行谈判,并进行补偿,另外,考虑到目前我国征地制度本身的缺陷,还应对征地制度进行改革。

(3)建立和完善农村土地市场中介服务组织,推动农村土地市场发展。目前我国城市土地市场的评估、咨询、代理、仲裁等中介服务组织都已较为完善,而对于农村集体建设用地市场,一方面,农村集体建设用地直接进入市场流转还没有得到国家法律、法规的支持和规制,另一方面,全国大多数农村地区中介服务组织还很缺乏,甚至没有。农村集体建设用地的市场化流转必然离不开这些中介机构的服务,应尽快建立和完善农村土地市场的中介服务组织,推动农村土地市场发展。

3.2 加强政府对城乡统一土地市场的规制和宏观调控

为了保证城乡统一土地市场的规范、有序、健康的运行,政府还必须加强对市场的宏观调控。城乡统一土地市场实现了国家、集体多元主体供地,为了保证建设用地的有序供给,政府应通过规划、计划等手段对城乡建设用地的总体供应状况进行调控。另外,监督管理也是市场有序运行不可或缺的一部分,应加强对建设用地供应过程中的用途规范、产权登记、价格管理以及交易行为等方面进行监督与约束。

4 构建城乡一体化土地市场的政策建议

针对目前我国构建城乡一体化土地市场需要的制度保障条件,提出如下政策建议:

4.1 明确农村集体土地产权主体,完善产权权能

在现有的乡、村、村民小组的三级所有中,要明确界定哪一级对农村集体土地拥有所有权。对产权主体的界定,学者们提出各种设想,但从目前来看,认为将村民小组界定为农村集体土地产权主体较为合理的学者较多。笔者也比较赞同此种观点。因此,要从国家立法层面上明确村民小组为农村集体土地所有权主体代表的地位,同时,还要完善农村集体建设用地的各项权能,赋予权利主体占有、使用、收益和处分的权利以及规定其应承担的相应责任与义务[11]。

4.2 改革征地制度,规范政府征地行为

城乡一体化土地市场在运作模式上打破了国家对集体建设用地的垄断,对于非“公共利益”的经营性建设需使用农村集体土地的,在符合规划的前提下,允许农村集体土地直接进入一级土地市场,而对于“公共利益”用地仍将采用征地的方式取得。因此,首先应明确“公共利益”的内涵和外延,可以将“公共利益”界定为“公益性、非赢利性”,对于“公益性”可以采用列举式的规定,将其严格限制在国防建设用地、政府机关用地等范围;对于“非赢利性”可以采用列举式和定义法相结合的方式加以界定,如国家重点工程建设、交通建设、能源建设用地等[12]。在此基础上,扩大征地补偿范围,提高征地补偿标准,避免土地征用与地产经营之间出现较大差距。最后,还需要对政府征地行为进行规范、监督,防止征地权滥用。

4.3 健全城乡地价体系,建立完善的价格形成机制

城乡地价体系的建立既能为征地补偿提供合理的依据,有利于改革现有的征地制度,而且能为城乡土地市场的运行提供合理的价值尺度。目前,我国城市土地市场的地价体系已基本形成并日趋完善,但农村集体建设用地还没有规范的流转价格体系作为参照与指导。因此,首先,在对农村集体建设用地进行科学、合理估价的基础上,建立相应的地价评估制度,并引入能真实反映农村集体建设用地资源价值的价格调节机制。其次,形成多种形式的地价体系,即根据农村集体建设用地流转的形式不同,如出让、出租、抵押等,分别采用不同的价格,并形成相应的价格体系[12]。最后,还要注意城乡地价体系的合理衔接。

4.4 建立和完善城乡协调的中介服务体系,促进城乡土地市场的融合与统一

一方面要加快建立农村集体建设用地市场化流转的中介服务体系,如价格评估机构、投资(融资)服务机构、租赁机构等中介服务在组织,改变目前农村中介组织普遍缺失的状况;另一方面,对现有中介服务市场进行整顿、规范中介服务组织的行为,并协调好农村和城市土地市场的中介服务组织,保障城乡统一土地市场规范、有序、高效运作。

4.5 坚持政府宏观调控与监督管理,保障市场规范、有序运行

政府主要通过土地利用总体规划、城市规划、乡镇建设规划、土地利用年度计划等对城乡建设用地的总体供应状况进行调控,保证建设用地的有序供应,从宏观上实现对市场的调节与规制。另外,成立专门的政府管理机构对建设用地进行用途管制、用地入市审批,对土地交易价格进行管理和监督。

[1]高 翔.中国二元经济结构的现状和发展研究[D].厦门大学,2007:18-20.

[2] 贾德刚.中国土地市场的运行机理:现状与分析[D].北京:首都经济贸易大学,2008:22.

[3]陈志刚.农地产权结构与农业绩效——对转型期中国的实证研究[D].南京农业大学,2005:15.

[4] Lin,Y.F.Rural Reforms and Agricultural Growths,The American Economic Review,1992,82(0l):34-51.

[5] 谢经荣,叶剑平,王玮.沿海经济发达地区工业化进程中农地租赁问题及管理[M].北京:经济管理出版社,2000:43-47.

[6] 高圣平,刘守英.集体建设用地进入市场:现实与法律困境[J].管理世界,2007(3):62-72,83.

[7] 北京天则经济研究所《中国土地问题课题组》.城市化背景下土地产权的实施与保护[J].管理世界,2007,(12):31-47.

[8] 吕颖慧.征地制度:城乡差距的一个动因[J].北京工商大学学报(社会科学版)》2005(4):106-112.

[9] 王宏新.合二为一:城乡土地市场大方向[J].中国土地,2009(7):23-26.

[10]刘继文,冯长春,金洁.新农村背景下的土地市场供应模式创新探讨——基于佛山市龙江镇调研的思考[J].特区经济,2007(7):35-37.

[11]高艳梅、刘小玲、张效军.农村集体建设用地市场化流转的制度解析[J].农村经济,2008,(10):13-16.

[12]刘小玲.建立我国城乡一体的土地市场体系探索[J].南方经济,2005(8):37-40.