资本扩张与“人—自然共同体”的形成——人与自然矛盾的当代形态

2011-01-24鲁品越

鲁品越

(上海财经大学现代经济哲学研究中心,上海200433)

人与自然的关系问题,是当代社会面临的根本问题之一。人与自然的矛盾作为不以人的意志为转移的力量,决定着人类社会发展的总体空间容量,从而一方面使全人类必须采取共同行动来面对共同问题,另一方面,在由此形成的外部力量的限制下,人与自然的矛盾转化为当代社会内部矛盾,从国际矛盾、地区矛盾到社会各个阶层的矛盾。在今天的社会,这种矛盾已经发展到空前严峻的程度,并且随着人类实践的发展而呈现出新的形态。而对这个问题的当代应对,主要有三种基本立场:浅层生态观,深层生态观,以及本文所要阐述的马克思主义生态观。分析这些基本立场的利弊,才能寻求人类走出这一危机的正确道路。

一、从“浅层生态”到“深层生态”

浅层生态产生于对世界的旧唯物主义理解方式。所谓旧唯物主义,指的是马克思主义诞生之前,以英国与法国唯物主义为代表的唯物主义形态。这些旧唯物主义把人与自然的关系理解为二元对立的“直观关系”,人和自然分别都是各自独立的“自我存在”,也就是说,自然是与人无关的外在的独立存在物。自然界对人类的唯一意义是提供人类生活资源,而人类对自然的唯一态度是尽可能地索取,以满足人类生命的占有欲望。这种旧唯物主义一旦被资本力量所武装,便使社会经济机器成为人类主体对客体的无休止的占有与征服的工具,从而产生了埃里希·弗罗姆(Erich Fromm,1900-1980)所说的人对自然的态度:“我们奴役自然,为了满足自身的需要来改造自然,结果是自然界越来越多地遭到破坏。想要征服自然界的欲望和我们对它的敌视态度使我们人类变得盲目起来,我们看不到这样一个事实,即自然界的财富是有限的,终有枯竭的一天,人对自然界的这种掠夺欲望将会受到自然界的惩罚。”①最终产生了资源枯竭、环境污染等一系列严重的生态危机。旧唯物主义把自然当作外在于人的客观存在的抽象的哲学观念,在这里演变为对自然和对人本身的实实在在的物质性侵害。这个事实本身已经构成对旧唯物主义自然观的否定,它表明:自然界并非那种外在于人自身的客观存在,它与人的生命内在地联系在一起。

当代科学的哲学境界与这种旧唯物主义自然观格格不入。当代所有自然科学都一致地把人类活动看成是自然界内在联系的特殊形式,而一切客观物质都必然地在这种内在联系中生成。作为这种科学精神在生态学领域中的表现,20世纪70年代逐渐出现了一种新的生态伦理思潮——深层生态运动(the deep ecology movement),其主要倡导者是挪威生态学家阿利·D.E.赖斯(A rne Dekke Eide Naess,1912-2009)。他把保护自然生态的运动分为两个阶段,其一是“浅层生态运动”(the shallow ecology movement),它的中心目标“是为了发达国家人民的健康与富裕而进行反对污染与资源消耗的战斗”。这种生态运动仍然把自然界当作外在于人的客观存在物,只是为了人的利益而保护生态。其二是深层生态,是把人与生态环境视为一个整体来保护,之所以如此,是因为生物圈中所有物质之间具有深层的内在关系。赖斯在其作为理论宣言的论文《浅层生态与深层长远生态运动综述》中写道:“有机体是生物圈或生物的内在关系网中的各个环节。两个事物A与B之间的内在关系是这样的关系:这种关系属于A和B的定义本身,或者是A和B的基本组成部分,因而如果没有这种内在关系,那么A和B都将不再是原来的事物。”②

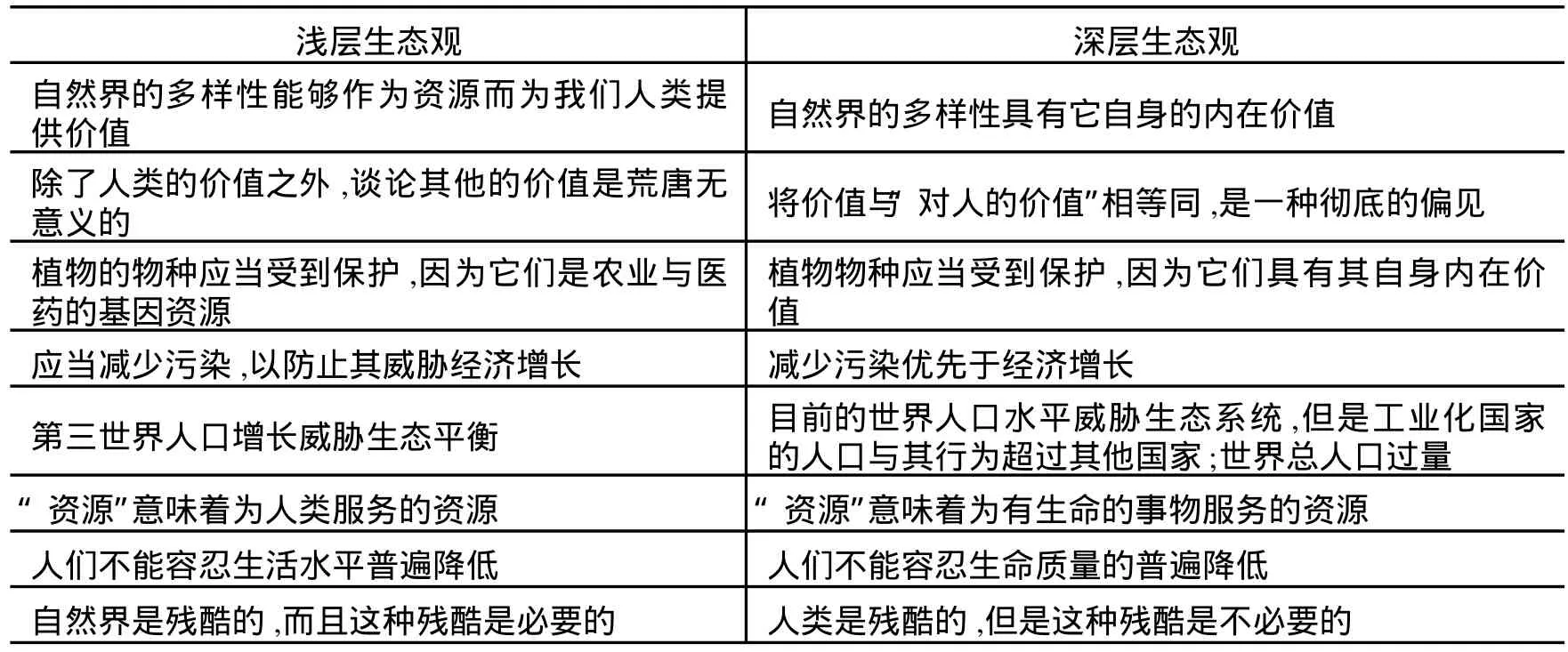

正是基于人与自然这种深层的内在关系,深层生态运动所要保护的不是为人的利益服务的生态环境,而是生态环境自身。在此基础上,深层生态运动走得更远:不仅承认人与生物之间的这种“内在关系”,而且进而认为整个自然的形形色色的各种事物都有其自身固有的内在价值,因此,所有植物甚至无机物都应当由于其内在价值而受到保护,不是为了人的利益而受到保护。赖斯在另一篇文章中列出了一张表,说明“浅层生态”与“深层生态”之间在各种观念与行动上的区别(见表1):③

表1 浅层生态观与深层生态观的区别

从哲学的角度来看,浅层生态观与深层生态观的根本区别在于:浅层生态观以人类利益为中心,而深层生态观以自然界自身价值为中心。

“深层生态运动”或“深层生态观”将人与自然视为一个内在联系的整体,这是体现现代科学精神的一种进步。然而它把这种内在联系看成自然界原有的、因而一成不变的“内在价值”,进而主张自然界每个事物都具有它们各自固有的“内在价值”,则重新回到了旧唯物主义的形而上学:因为它把这种内在联系静态化了、固定化了,成为事物的某种先验本性。事物之间不仅具有内在联系,不仅通过这种内在联系而生存,更重要的是这种内在联系时时刻刻在生成着事物自身,由此形成不断发展的历史进程。在这个历史进程中,这种内在联系及其生成的事物都处于不断的生成与发展过程中,这才是当代科学带来的新哲学境界。人与自然的关系也是如此:人类不仅必须在其与自然的内在联系中生存,更重要的是这种内在联系也处于不断深化的历史进程中,因此,“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程,是自然界对人来说的生成过程”。④为此,我们要达到真正符合现代科学精神的关于人与自然的关系的观念,我们应当分析人与自然之间到底具有怎样的内在联系,这种内在联系又是怎样地不断深化和发展的。这才是真正符合现代科学精神的生态观。我们在此再一次发现:由现代自然科学观念带给我们的哲学观念,在其基本精神气质上与马克思的“实践的唯物主义”是何其一致!

二、马克思主义的回答:人与自然的四重内在联系

现代自然科学否认事物是孤立的“自我存在”,确认事物只能通过他物来对象化地实现自身(如相对论那样)。对人来说更是如此。人类不是外在于自然的“自我存在物”,“自然”也不是外在于人的“自我存在物”,人类必须在与自然界的内在联系——人的实践中,内在地通过自然事物来表现自身,才能实现自身的生存和发展,才能成为真正的作为人的存在物,才能真正实现人的价值。因此,人的实践行为建构着人与自然的以下四重内在联系:

第一,“求生”活动:人与自然的生理性、物质性内在联系。人必须与自然界发生内在联系,进行物质、能量和信息的交换(也即新陈代谢)来维系其自身生命。人的生理结构不是静态结构,而是在这种源源不断的流动中得到维持的耗散结构。在这个流动过程中,人的各种生理功能必须通过外部世界的事物(被感知与吸收的对象)才能实现,而外部事物也不断融入人类生命中而被生命化(被吸收与感知),这就构成了人类实践中的最基本的感性的物质活动。由此构成了人与外部世界之间的生理性内在联系,它实现了人的求生价值(不仅包括维持生存,也包括感官享受)。

第二,“求真”活动:人与自然的理智性内在联系。人类不仅追求生存与物质享受,而且追求对客观世界本身的认知。好奇心并非人的一种奢侈,而是人类在实践中生成的一种必然的生命功能,没有好奇心的生命不是人的生命,甚至不是高级动物的生命,或许只是植物的生命。而好奇心的表现是对客观世界的求真。这种求真不仅仅是通过直观客体来实现的,而是通过实践中人与客体之间的内在联系实现的:一方面人通过实践把自己的主观的思想意志渗透到客体中加以实现,与此同时客体以渗透到我们主观世界中的方式来表现自身。通过这种相互渗透的内在联系,自然界成为人的组成部分:“从理论领域来说,植物、动物、石头、空气、光等等,一方面作为自然科学的对象,一方面作为艺术的对象,都是人的意识的一部分,是人的精神的无机界,是人必须事先进行加工以便享用和消化的精神食粮。”⑤

用户通过检索原来基于Web端的数据库来获取相关信息,如课表、成绩、教师、教室占用、视频等信息,如果是基于 Wi-Fi的终端,则通过 WLAN进行数据传输,如果是基于3G的用户则通过管理系统平台与之进行信息交流,获得数据并经过处理然后经由电信网关进行回执,进而发送到3G终端。为提高性能、防范灾难可采用分布式的数据库设计。

第三,“求美”活动:人与自然的情感性内在联系。人类实践的目的不仅仅是为了维系生理学意义上生命的生存与享受,也是为了通过实践的创造性活动,追求由自己的情感“自由设定”的目标的实现,而这种“自由设定”的目标并非来自于自己的生理必然性,而是来自于人类主体精神的自由的情感追求和想象力,它一旦通过具体的感性形态得到体现,便是我们所说的“美”。而这种追求活动则是“求美”活动,它真正使人类与动物区别开来。马克思说:“动物和自己的生命活动是直接同一的。……人则使自己的生命活动本身变成自己意志的和自己意识的对象。……仅仅由于这一点,他的活动才是自由的活动。”由此产生了人的实践活动与动物的生命活动的根本区别:“诚然,动物也生产。动物为自己营造巢穴或住所,如蜜蜂、海狸、蚂蚁等。但是,动物只生产它自己或它的幼仔所直接需要的东西;动物的生产是片面的,而人的生产是全面的;动物只是在直接的肉体需要的支配下生产,而人甚至不受肉体需要的影响也进行生产,并且只有不受这种需要的影响才进行真正的生产;动物只生产自身,而人生产整个自然界;动物的产品直接属于它的肉体,而人则自由地面对自己的产品。动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来构造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得处处都把固有的尺度运用于对象,因此,人也按照美的规律来构造。”因此,人类通过实践活动创造对象世界,改造自然界,使自然界表现为“他的作品和他的现实,……从而在他所创造的世界中直观自身”,⑥实现其“求美”的价值。由此建立了人与自然界的艺术性内在联系。而具有丰富情感的艺术化的人,充满着艺术化的人的情感的人化了的自然界,则是由这种内在关系生成的产物。

第四,“求善”活动:人与自然的道德性内在联系。老子说:“天地不仁,以万物为刍狗。”(《老子·第五章》)自然界本来无所谓道德。然而人与自然发生内在联系,自然界便被道德化了,而成为道德载体。这是因为上述“求生、求真、求美”的实践活动不是个体的活动,而是社会的乃至人类整体的活动。实践活动所产生的结果并非个人所独享,而主要是为他人服务甚至为全社会服务,或对他人产生有害影响。由人的实践活动所创造的“属人”的自然界并非属于个体,而是属于全社会乃至世世代代的人类,甚至也包括全球的生物物种。作为实践对象的自然界于是把全人类联结为一个整体,个体对自然界的实践行为都会对他人和社会产生影响,因而必须承担社会的道德义务。于是自然界成为人类道德行为的载体,人类通过对待自然的实践活动使自己的道德信念得到实现。

总之,求生、求真、求美和求善的实践活动建立了人与自然界的四重意义上的内在联系:物质的、理智的、心灵的、道德的内在联系。它贯穿在人类改造自然的活动中。通过这四重内在联系纽带,自然界“变成人的无机的身体”,⑦成为人类自身生命的必不可少的组成部分,而不是那种全然独立于人之外的与人无关的“客体”和物质资源的提供者。人的生命只有在实践中通过改造自然环境才能确证自身的本质力量,实现自身的价值。离开这种“无机的身体”,人将无所视、无所听、无所触、无所为、无所思,人将不复成为人。

而人与自然界的这种内在联系,并非深层生态运动所理解的那种固有的不变的内在关系,而是处于历史发展过程中。人类不应像深层生态运动所主张的那样消极地保护自然生态的“固有价值”,而应当通过实践的发展来深化这种内在联系,发掘和创造人与自然的新价值。

三、“人—自然共同体”的形成与资本对自然的“殖民化”

随着现代科学技术的发展,人类生产力水平突飞猛进,人与自然的内在联系日益深化。这种不断深化的内在联系使人与自然越来越成为密不可分的“命运共同体”,以至于一方只要发生细微的变化,都有可能深刻地影响另一方。例如,正是由于生产力的高度发达,自然界的每次洪灾对当代人类的影响远远大于古代:它会导致大城市千百万人的生产与生活面临巨大的威胁,其造成的损失与古代不可比拟。2008年中国南方冬季的冻雪,在古代几乎不会产生太大的影响,然而在高度电气化的今天,它所引起的大面积输电线路障碍,给社会生产与生活造成了巨大的灾害。同样,人的似乎是微观的行为,也会对自然界造成巨大影响,切尔诺贝利核电站的核泄露事故、美国墨西哥湾石油钻井原油泄露事故对生态环境的巨大影响表明:人类的一些十分微小的行动将会引起生态环境的巨大而深刻的改变。所有这些事件都是由于人与自然的内在联系日益深入所造成的。

这种“人与自然”的命运共同体一旦被置于资本主义经济制度的支配之下,就必然会产生人的实践活动的异化——这就是马克思所说的劳动异化。资本作为投入到社会生产系统追求自身增值的剩余价值,乃是人类社会抽象劳动的结晶,是人的本质力量的集中体现。它本来是好的东西,因为是人类血汗的结晶。然而这种人的本质力量一旦被只追求私人利益的人掌握,并且在全社会的实践活动中占据支配地位,它便会反过来支配人与奴役人,成为一种外在于人的异化力量。由这种作为异化力量的资本支配的人类实践活动,从生产实践乃至日常生活,从科学技术发明到文学艺术活动,便不再是为了人类自身的“求生、求知、求美、求善”,不再是人类追求自身生存与发展的实践活动。它们被纳入资本逻辑的链条中,成为资本机器运转与增值的工具。劳动不再是“自由地发挥自己的体力与智力”的生命活动,而对工人来说是外在的东西,只是谋生的手段。甚至人的物质消费与文化消费,也不再是作为“人”的消费,而只是资本增值的手段,是资本生产劳动力与扩大市场容量的途径。因此,每个人与他的实践活动都沦为全社会资本增值机器中的一个个环节。

强大的资本力量对人类社会实践活动的全面支配,产生了两个方面的结果:一方面,它把人类理智一步步地推向物质自然界的深处与人的生理本能的深处,因而从根本上提升了人类对自然界的支配能力,建立了人类与自然界的越来越深入的内在联系,使人类与自然界深度交融而形成了“人—自然界”的命运共同体,这是资本力量的积极作用之所在。然而另一方面,正因为这种深入的内在联系将人与自然紧紧地联结在一起,形成了这种“命运共同体”,因此当资本力量向自然界全面殖民化之时,也同时就是向人类的深层本质的殖民化;当资本驱动工业机器用废水、废气来污染自然之时,也同时在污染着已经与自然界建立了深入的内在联系的现代人的生命机体;当资本力量驱动人们将自然规律变成资本增值的手段之时,也在对人类理智进行深度的殖民化,摧毁着人们内心求真好奇的精神,把每个人都转变成机器般的以金钱为唯一目标的“理性经济人”;当资本驱动工业机器摧毁自然生态环境而建立起钢筋水泥的森林之时,也同时对人类心灵进行深度的殖民,摧毁着人类灵魂深处的美学情感而建立起冷酷无情的金钱王国。人类实践活动越是发展,人类与自然之间的内在联系越是深入,资本就以越来越强大的力量,在侵害自然的同时也在侵害着与自然界内在联系着的人类自身——因为自然界已经在越来越深入的程度上成为人类的“无机的身体”。这就是资本主义给当代人带来的最根本的危机——人的发展危机。金融危机、经济危机、生态危机等,不过是这最深层的人的发展危机的社会表现。

四、“以人为本”的科学发展观:走出危机的路径

首先,“资本”作为投入到社会再生产系统中的剩余劳动价值,其本身是劳动的结晶而非罪恶,是社会再生产的强大动力与条件,对推动社会生产力的发展具有巨大的动力作用。只不过这种劳动结晶被只追求自身货币增值的社会力量所支配,从而产生了种种罪恶。因此,我们不能把孩子与洗澡水一同泼出去,完全消灭资本,而是要把资本力量从资本主义生产关系下剥离开来,将它置于社会主义价值目标与社会政治经济制度的引领之下,从而纳入服从社会总体利益的轨道——用社会主义力量来驾驭和导控资本力量,来实现人的发展的目标。

“人—自然共同体”更是全体人类世世代代劳动的产物,是人类实践活动生成的伟大成果。不能因为在资本力量的支配下,部分生产力的发展破坏了生态环境而放弃人类对自然界的改造和对人化世界的创造。罗马俱乐部在《增长的极限》中所提出的所谓“零增长方案”是完全不可接受的,实际上也是完全行不通的。人类必须在与自然界的不断深化的内在联系中发展自身,同时也使自然界得到发展。

因此,当代社会人的发展危机的根源,既不是“资本”,也不是“人—自然共同体”,而是驱使资本对“人—自然共同体”进行支配与殖民的那种社会制度——资本主义社会制度。因此,解决人的发展危机的根本途径,既不是消灭资本,也不是停止生产力的发展,实行所谓“零增长方案”。那么,正确的发展观应当是怎样的呢?我们认为,是把人与资本的颠倒的关系再颠倒过来!不是资本来支配人,支配“人—自然共同体”,而是以人为本,由“人—自然共同体”来支配资本。说得通俗一点,就是要确立“以人为本”为社会主义的价值目标,把资本力量纳入服务于全社会的根本利益、服务人的全面发展的轨道。这种“以人为本”的发展观,才是真正的符合当代科学精神的“科学发展观”。这是当代唯一正确的发展观,因为它是当代人类的唯一出路。

五、结论:人类在与自然的内在联系的深化中发展

当代科学技术的巨大发展,使人类与自然界的上述物质的、理智的、心灵的内在联系越来越深入。这种深入首先表现在对自然界深层结构的把握上。现代科学不仅越来越深入地了解有机生命和无机物质的微结构,而且越来越深入地了解其深层的内在相互作用机制。这种深入的了解与把握,建立了人类与自然界日益深入的内在联系。深藏在自然物质内部的深层过程,现在已经直接进入我们的社会生活:核裂变给我们生活提供电能,进入了全人类在电能下的宏大的生产与生活;微观的DNA的遗传与变异过程进入了我们的餐桌,进而直接进入成千上万的人们的机体;各种温室气体原子对光的吸收与反射过程影响着地球的温度,深刻地影响着全球气候与人类生活,进而影响人类历史进程。人们可以通过对自然界的这些深层的微观过程的操纵而影响整个地球的生物圈。人与自然的这些深度联系形成的网络系统,将整个人类与自然界捆绑在一起,形成了前面讲的“人—自然共同体”。那么,在这一共同体中的人应当如何实现自身发展呢?那就是:在人与自然的日益深化的内在联系中不断生成人自身的新价值,同时也不断生成作为人的“无机的身体”的自然界的新价值。

人与自然界的生理性内在联系的深化,将使人不是停留在浅表层次无止境地追求对自然资源的粗放式消耗。爱因斯坦说过:“当我还是一个相当早熟的少年的时候,我就已经深切地意识到,大多数人终生无休止地追逐的那些希望和努力是毫无价值的。而且,我不久就发现了这种追逐的残酷,这在当年较之今天是更加精心地用伪善和漂亮的字句掩饰着的。每个人只是因为有个胃,就注定要参与这种追逐。而且由于参与这种追逐,他的胃是有可能得到满足的;但是,一个有思想、有感情的人却不能由此而得到满足。”⑧如果说,在物质生活资源普遍匮乏的爱因斯坦时代,这种追逐还是可以理解的话,那么在生产力已经高度发达的今天,这种粗放型消费的无意义已经更加突出。无止境地追求对自然资源及其制成品的占有的粗放型消耗,在毁灭自然资源的同时也在毁灭人的机体,因为人类与自然界已经形成密不可分的共同体。应当经过科学的手段,使自然资源科学而准确地满足人类生理健康的需要,逐渐深度发掘人类各种潜能,使人的求生能力得到充分的发展,使“人—自然共同体”的生命意义得到更深度的发展。通过建立这种深化的物质联系,人类生理消耗成为整个自然生态循环的一个有机组成部分,而创造出人的生命的新价值。正像生物多样性中的各种物种都是自然生态系统的组成部分一样,人应当成为包括人在内的生态系统的建设者,而不能成为其破坏者。

人与自然界的理智性内在联系的深化,使自然界的深层结构通过实践向人类展示其宏伟而瑰丽的鲜活面貌,人类的求真能力由此得到越来越充分的发展。人类在这种求真的探索中实现与自然界的深层交往,使自然界的花草树木、天地山河成为人类的精神食粮,人类的理智精神通过融入到广阔的自然界而实现与创造新的精神价值,人类生命由此获得无限广阔的发展空间,生命的价值由此得到日益发扬。

人与自然界的艺术性内在联系的深化,使人类心灵世界的求美的价值得以日益深化的实现。人的基本感情也是在人与自然、人与人的内在联系中生成的,随着这种内在联系形式的深化与多样化,人的情感世界将日益丰富,创造出新的审美价值。人在不断深化的实践中,将自己的情感世界渗透到周围的自然环境中,使自然界成为人类情感世界的载体,不断生成与发展人类精神的家园。而现代科学技术的发展将会使人类有能力通过日益丰富的具体的物质手段,感性地展示自己的心灵世界的美学构想,从而使自然界成为“按照美的规律来构造”的艺术化的属人的自然界。按照生态原则建立的花园式工厂、现代声光系统、2010年震撼人心的上海世博会建筑,正是人与自然之间内在联系日益深化的产物。

总之,现代自然科学给人类带来的哲学新境界,正在逐步引导人类建构人与自然的新型关系,它将是这种哲学新境界的物质化:转化为人类的新的物质生活世界。以自然界作为自己“无机的身体”的人类,将在这种体现着哲学新境界的生活世界中继续生成和发展,这种发展永远不会终结,因为人类与自然界永远相互生成。

注释:

①[美]埃里希·弗罗姆:《占有还是生存——一个新社会的精神基础》,关山译,生活·读书·新知三联书店1988年版,第10页。

②A rne Naess,“The Shallow and The Deep,Long-Range Ecology Movement:A Summary”,Radical Environmentalism,Philosophy and Tactices,Edited by Peter C.List,Wadswo rth Publishing Company,1993, p.19.

③A rne Naess,“Identification as A Source of Deep Ecological A ttitudes”,Radical Environmentalism,Philosophy and Tactices,Edited by Peter C.List,Wadswo rth Publishing Company,1993,p.25

④⑤⑥⑦马克思:《1844年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第196、161、162-163、161页。

⑧爱因斯坦:《自述》,《爱因斯坦文集》第1卷,许良英、范岱年编译,商务印书馆1976年版,第1页。