人力资本层次结构与区域经济差距——基于中国28个省区面板数据的检验

2010-12-22李晓敏

李晓敏

(中南财经政法大学经济学院,湖北武汉 430073)

人力资本层次结构与区域经济差距

——基于中国28个省区面板数据的检验

李晓敏

(中南财经政法大学经济学院,湖北武汉 430073)

利用1996-2001年我国28个省的面板数据,我们发现人力资本层次结构显著影响经济增长,其中以大专以上学历占从业人员比例衡量的高级人力资本对人均产出的正向影响最大,以文盲和小学学历占从业人员比例衡量的初级人力资本对人均产出的正向影响最小,而中级人力资本的影响居中但影响方向为负。该研究结论对于缩小中西部地区与东部地区差距的政策建议是:一方面,中西部各省在增加人力资本存量的同时,更要提升人力资本的层次结构,注重人力资本的“质”,发挥高级人力资本的带头和示范作用;另一方面,要注重调整中级人力资本结构,培养合格的专业性、技术性人才。

人力资本结构;面板数据;经济增长

一、引言

中国经济发展水平的地区差异历来是学者十分关注的一个问题。《人类发展报告2005》显示,如果贵州是一个国家,那么它的人类发展指数仅刚刚超过纳米比亚,但是如果上海是一个国家,其人类发展指数则与葡萄牙相当(联合国开发计划署,2005)。那么,到底是什么因素导致了这么大的发展差距,以及落后地区应采取何种措施才能赶超发达地区,这些问题引发了众多学者的思考和探索。国内外研究者利用了我国分省数据分别从市场和发展机会、基础设施、市场分割、FDI、人力资本等不同角度考察了中国的地区差异问题(林毅夫等,1998;Demurger,2001;陆铭等,2009;魏后凯,2002;姚先国和张海峰,2008;等等)。

从人力资本角度分析我国地区经济增长差异时,国内的实证研究多关注于人力资本存量或人力资本投资对经济增长的作用以及二者之间的因果联系(蔡昉和都阳,2000;万广华等,2005;陆铭等,2005),但是从人力资本的结构和异质性角度展开的实证研究相对较少。仅考虑地区间人力资本总量而忽略掉人力资本的异质性和人力资本结构的研究有着明显的缺陷。直观上理解,假设以人均受教育年限作为人力资本存量的代理指标,两个受教育年限各为10年的劳动力和一个受教育年限为20年的劳动力,对经济增长的意义是不同的。同样,一个理科专业的大学毕业生与一个文科专业的大学毕业生对于经济增长的贡献也存在差异。①另外,有研究表明年龄结构也是影响人力资本结构的一个重要因素,一个受教育年限为8年的25岁的年轻人,与一个同样受教育年限的60岁的老人,两人对经济增长的贡献也是不同的。因此,在人力资本结构概念和作用机理的基础上,研究我国人力资本层次结构对于经济增长的影响,并提供与之相对应的政策建议和措施,对于我国缩小地区差距,实现区域经济的协调发展具有重大的现实意义。

本文结构安排如下,第二部分是文献回顾和理论说明,对已有的相关研究进行梳理并定义几个关键的概念;第三部分通过构建一个包含人力资本存量和人力资本层次结构的经济增长模型,分析人力资本层次结构对经济增长的影响;第四部分利用我国28个省1996-2001年间的面板数据进行检验,并解释其经济含义;最后一部分是结论和政策启示。

二、文献综述

人力资本概念最早由舒尔茨(Schultz Theodore W.,1960)提出,经过贝克尔(Becher Gary,1975)等人的补充和发展,形成了人力资本理论。一般意义上的人力资本定义为:人力资本是通过投资形成的、由凝结在人身体内的知识、技能、健康等构成的,能够物化于商品和服务、增加商品和服务产出效应,并以此获得收益的价值。

20 世纪80年代中期以来,以卢卡斯(Lucas)和罗默(Romer)为代表人物的“新经济增长理论”将人力资本作为同物质资本一样的独立生产要素纳入经济增长模型之中,运用更加微观的方法分析人力资本对经济增长的作用,认为人力资本存量的差异有可能直接影响全要素生产力,从而影响长期的经济增长率(Romer,1986;Lucas,1988)。

舒尔茨将健康投资和教育投资都视为人力资本投资,而且他十分注重“教育培训”对人力资本形成的作用。在舒尔茨看来,尽管经验积累也是人力资本形成的根源之一,但他认为经验积累只是教育培训的一个辅助因素。Romer(1986)明确提出了“干中学”与知识外溢可以提高生产力,经验积累的重要性开始受到重视;之后,Romer(1990)认为研究与开发实现了规模收益递增,论证了人力资本对于经济增长具有促进作用。Lucas(1988)也表达了相似看法,指出知识产品和人力资本具有溢出效应,因而具有递增的边际生产率,对知识和教育的不断投入可以持续提高一国的长期增长率。根据传统人力资本理论的内涵,一批学者对人力资本与经济增长的因果关系、人力资本对经济增长的贡献度等问题进行了实证分析,由于各国教育的数据比较容易获得,这些分析都是把教育作为唯一的解释变量,而较少考虑培训、经验积累和健康对于人力资本形成的作用。而且早期的这些研究把人力资本看成是同质的,研究作为一个整体的人力资本平均水平或人力资本总体存量与经济增长之间的关系,总体上忽略了研究人力资本结构对于经济增长的影响作用。

但事实上人力资本这个概念不仅是一个数量指标,而且是一个反映结构变化的质量指标;人力资本包括了人力资本存量和人力资本结构两层含义。人力资本存量是指在某个时点上某一地区所有人口身上所包含的知识和技能的总和,通常用人均受教育年限来衡量。人力资本结构包括分布结构、层次结构和专业结构等,人力资本分布结构是指人力资本总量在一个社会不同人群间的分配状况,它说明人力资本分布的不平等性;人力资本层次结构是指构成人力资本总量的不同受教育程度的人才构成比例;而专业结构是指构成人力资本总量的各学科专业的人才构成比例。因此,后期的实证研究开始关注人力资本的分布结构与经济增长的关系。

Birdsall和Londono(1997)以43个国家为样本,利用受教育年限的标准方差来衡量人力资本的分布结构,实证结果表明教育不平等对于总体经济增长具有负相关效应。Ram和Rati(1990),Londono(1990)先后用受教育年限的标准方差揭示了教育库兹涅茨曲线的存在,并得出了类似的结论是:随着平均受教育水平的上升,教育不平等性开始是增加的,随后达到一高峰之后开始下降。Lopez,Thomas和Wang(1998)使用了更为广泛的人力资本分布结构指标,用教育多样性系数以及对数后的标准离差来表示人力资本分布结构指标,并以1970-1995年12个亚洲与拉丁美洲国家为样本,分析了人力资本存量与人力资本分布结构对人均收入、经济增长的影响,结果表明,在大多数国家人力资本分布结构指标与人均收入具有负相关关系,人力资本存量对经济增长具有正效应,并且在竞争与开放的市场环境中表现更为明显。国内学者李亚玲和汪戎(2006)通过对我国29个省份1993-2004年的人力资本基尼系数进行测算,并利用各年截面数据对其与人均GDP相关关系进行检验,发现我国各区域人力资本基尼系数较高,地区间人力资本的差距主要表现在人力资本分布结构上,人力资本分布不平等性和人力资本存量水平具有很高的负相关性,同时人力资本基尼系数与地区经济发展之间存在负相关关系。

关于人力资本的专业结构与经济增长之间的关系,目前仅有少数文献提及。Magee,Stephen P.,William A.Brock和Leslie Young(1989)分析了35个国家律师数量的有关数据,他们发现律师较多的国家经济增长较慢。Murphy,K.,A.Shleifer and R.Vishny(1991)以91个国家为样本,运用OLS回归发现,1970年法律专业的入学人数占全部大学生人数的比例对1970-1985年间人均实际GDP的增长率具有负相关关系,而工程专业的入学人数占全部大学生人数的比例则对同期的经济增长具有正相关关系。上述两项研究结论相同,即认为一个社会中的律师越多,这个社会的经济增长率越低,因为律师不是想着要生产财富而是想着分配财富。

此外,国内外学者也初步研究了人力资本层次结构与经济增长的关系。Sianesi and Van Reenen(2000)发现,在欠发达国家和发展中国家,小学入学率提高1%会导致人均 GDP增加2%,而在欧盟国家这种影响则不存在;同时,发展中国家的中学入学率提高1%会引起经济增长率提高2.5%-3%,而在欧盟国家,仅会引起经济增长率提高1.5%。类似地,Judson(2002)证明了:对于贫穷国家而言,初级阶段的人力资本积累与经济增长率之间存在正相关;对于中等收入发展水平的国家而言,中级阶段的人力资本积累与经济增长率存在正相关;对于发达国家而言,高级阶段的人力资本积累与经济增长率存在正相关。国内学者胡永远(2004)也作出了有意义的尝试,他将初中和小学教育完成者定义为一般型人力资本,成人高等教育和中等教育(含中专、高中、职高)完成者定义为技能型人力资本,普通高等教育完成者定义为创新型人力资本类型,他运用我国1978-1998年段数据进行线性回归,认为一般型、技能型人力资本对经济增长的贡献有减弱的趋势,而创新型人力资本的贡献不断增大。但是,我国东部、中部和西部区域间的人力资本层次结构差距究竟有多大,不同层次结构的人力资本对我国经济增长的影响到底如何,上述文献都没有给予回答。因此,我们需要新的实证研究进行检验和回答。

三、模型构建和变量数据说明

(一)模型的引进

本文在相关理论研究的基础上,引入卢卡斯的内生经济增长模型,用来说明人力资本存量和人力资本层次结构对经济增长的贡献。卢卡斯的内生经济增长模型如下:

其中,Y表示产出,L表示劳动力,K表示物质资本,H表示人力资本存量,A表示技术进步、制度变革等因素的影响,β1、β2和β3分别表示劳动力、物质资本和人力资本存量的产出弹性,对方程(1)两边求对数,得到双对数模型:

令β0=LnA,则双对数模型改进为:

为了表示人力资本层次结构对经济增长的影响,我们引入人力资本层次结构变量“Character”,于是方程变为:

根据方程(4),利用我国各省面板数据,从横截面和时间方向建立如下的面板模型:

方程(5)中的β0i可以进一步分解为c和αi,因此可得到方程:

其中c表示各省中共同的因素,αi表示与特定省份相关的未观察因素,μit表示随机扰动项。

(二)数据说明

1.劳动力(L)。劳动力以各省历年年底从业人数计,数据来自《新中国55年统计资料汇编》,单位为万人。

2.人均物质资本存量(K)。张军等(2004)用永续盘存法估算出了中国大陆30个省、自治区和直辖市从1952-2000年间的物质资本存量(以1952年可比价格计算,1952=100),我们直接利用这一数据,并用相同方法估算出2001年年份数据。之后,我们结合各省人口数得到以1952年价格计算的历年人均物质资本存量(K),单位为元,各省、自治区和直辖市历年年底人口数来自《新中国55年统计资料汇编》。

3.人均人力资本存量(H)。陈钊等(2004)①感谢陆铭提供的数据,陆铭在陈钊等(2004)数据的基础上有所调整。推算出了中国内陆28个省、自治区和直辖市1997-2001各年(不包括西藏、重庆和海南)的人均受教育年限,我们以人均受教育年限代表人均人力资本存量,单位为年。

4.人力资本层次结构(Character)。人力资本层次结构是指构成人力资本总量的不同受教育程度的人才构成比例,我们以各级受教育程度人员占从业人员的比例来表征这个变量。《中国劳动统计年鉴》公布了1996年以后各省就业人员受教育程度构成的资料,包括了不识字人员、小学学历人员、初中学历人员、高中学历人员和大专学历以上人员分别占就业人员的比例,但没有统计1995年以前的相应资料。因此,我们分别构建初级人力资本、中级人力资本和高级人力资本占从业人员的比例变量。初级人力资本比例等于不识字人员和小学学历人员占从业人员的比例,中级人力资本比例等于初中学历人员和高中学历人员占从业人员的比例,高级人力资本比例等于大专以上学历人员占从业人员的比例,人力资本结构指标数据根据《中国劳动统计年鉴》中相应数据加总求得。

综上所述,考虑数据的可得性,本文实证研究的时间区间设定为1996-2001年,样本包括中国28个内陆省、自治区和直辖市(不包括西藏、重庆和海南),其中四川省的数据不含重庆。

四、模型分析和实证结果

(一)个体随机效应模型和个体固定效应模型的选择

对于面板数据而言,由于方程(6)中αi是未观察变量,而且它可能与解释变量相关,因此,通常的OLS回归将导致解释变量系数的估计偏误。当与特定省份有关的变量αi不随时间变化的时候,通常的估计方法是将所有变量进行组内去均值处理后再进行估计,即得到固定效应模型。如果αi不与解释变量相关,那么,就可以采用随机效应模型。至于随机效应模型和固定效应模型的选择,Hausman检验可以在统计意义上拒绝其中一个模型。当两个模型的估计结果存在显著差异时,这说明αi与解释变量相关,只有固定效应模型可以得到一致的估计结果。如果两个模型的估计结果不存在显著差异时,这说明αi与解释变量不显著相关,这时,虽然两个模型都可以得到一致的估计结果,但随机效应模型更为有效。在我们接下来的模型估计中,接受了固定效应模型的估计,因此,我们仅报告 Hausman检验值,以及相应的p值,而省略了对应的随机效应模型。

(二)回归系数及其经济意义

纵观表1中的(1)-(4)栏,劳动力的回归系数都为负且在1%的水平上显著,这表明在1996-2001年这段时间里各省劳动力增加反而不利于经济增长,这里可能有两方面的原因。一方面可能是劳动力的数据质量不高造成的。在中国的省级面板数据中,劳动力数据的质量很难令人满意。中国长期以来存在着国有部门的富余劳动力和未进入就业统计的跨省流动的劳动力,这使得劳动力的统计大大偏离实际的劳动力投入数量(陆铭、陈钊,2009)。另一方面,如果劳动力数据质量没有问题,那么说明单独靠增加劳动投入的“劳动密集型”增长模式并不能带来人均产出的增加。相对于劳动力和人力资本存量的回归系数,资本的回归系数值均为较大的正值,且均在1%水平上显著。这表明中国各省在考察期内的经济增长主要靠投资来拉动,这与众多学者的研究结论是一致的(白重恩等,2007;姚先国等,2009;等等)。

平均来看,人力资本存量对人均产出有积极的影响,但解释力有限,(1)栏和(4)栏中人力资本存量的回归系数并不显著。那么,这是否意味着平衡地区间经济差异主要应通过对物质资本而不是人力资本的更多投资来实现呢?初看起来答案似乎是肯定的,但是仔细分析后会发现,光靠物质资本投资是不行的。事实上,中西部地区的物质投资水平不亚于东部地区,特别是在改革开放之前的时期里。如果通过倾斜性投资政策可以根本性解决地区经济差距,就无法解释改革开放之前中西部地区得到了大量投资却没有缩小和东部地区的发展水平差距的事实(林毅夫和刘培林,2003)。因此,我们认为,如果没有一定程度的人力资本存量积累,纵然有再多的物质资本也是徒劳的。这是因为,一方面,长期来看劳动力的人力资本水平较低将影响资本的利用效率(姚先国等,2009);另一方面,正如Lucas(1990)指出的,人力资本水平高的地区往往更容易吸引物质资本和先进的生产技术。

当逐步增加人力资本层次结构变量时,人力资本存量的回归系数开始变得显著,具体来说,当初级人力资本比例保持不变时,人均受教育年限每提高一年,人均 GDP就会增加17%;当中级人力资本比例保持不变时,人均受教育年限每提高一年,人均 GDP就会增加20%;当高级人力资本比例保持不变时,提高人均受教育年限对人均GDP没有显著影响,这表明高级人力资本在经济发展中至关重要,在缺乏高级人力资本时,仅仅依靠增加人均资本存量并不能带来经济增长。

表1 人力资本层次结构对人均产出的影响:个体固定效应模型

(2)、(3)和(4)栏是我们控制劳动力、人均物质资本和人力资本存量后,分别引入人力资本层次结构指标后的回归结果,其中,“chuji”(初级)代表不识字和小学学历占从业人员的比例,“zhongji”(中级)代表初中和高中学历占从业人员的比例,“gaoji”代表大专以上学历占从业人员的比例,这三个变量分别表征初级人力资本、中级人力资本和高级人力资本。从表1可以看出,这三个人力资本特征变量均显著影响经济增长,其中,初级人力资本占从业人员的比例提高1%,将引起人均 GDP增加0.2%,中级人力资本占从业人员的比例提高 1%,将引起人均 GDP减少0.4%,高级人力资本占从业人员的比例提高1%,将引起人均 GDP增长0.7%。其中,高级人力资本对经济增长的促进作用最大,这与我们的直观感觉是一致的,原因可能是高级人力资本的模仿和创新能力更强,从而对经济增长的推动作用更大。这与胡永远(2004)认为创新型人力资本对增长的贡献不断增大的结论是吻合的。初级人力资本的回归系数最小,中级人力资本的回归系数居中,这一点比较容易理解。令人感到意外的是,中级人力资本对人均产出影响作用为负,但稍加分析,这个意外也在情理之中。这说明,总体上我国在这一时期内的中级人力资本结构配置不合理,没有实现与物质资本的高效对接。一方面,大量的初高中、职业技术学校毕业生处于失业半失业和找工作难的状态;另一方面,技能性、专业性强的中级人才普遍短缺,如许多省市都出现了“技工荒”现象。

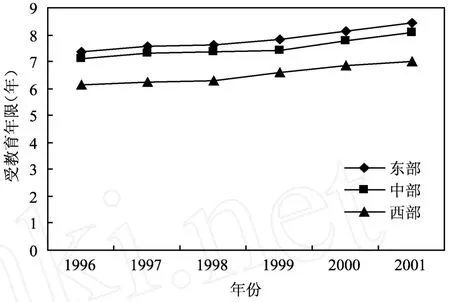

图1 东中西部历年人均受教育年限

图2 东中西部历年大专以上学历占从业人员的平均比例

图1和图2显示了人力资本存量及人力资本结构在东中西部地区的差异。①本文中的东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西11个省、市、区,中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南9个省、区,西部地区包括四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆8个省、区。限于篇幅,文中没有给出东中西部历年初级和中级人力资本占从业人员的平均比例。从图上可以看出,中西部与东部地区大专以上学历占从业人员的比例差距要大于平均受教育年限的差距。从人均受教育年限来看,历年东部地区仅比西部地区高出一年左右,和中部地区相差不多;而从高级人力资本占从业人员比例来看,东部地区比中西部地区平均高出两个百分点。由于高级人力资本对经济增长的促进作用是初级人力资本的三倍多(高级和初级人力资本的回归系数分别为0.007和0.002),中西部地区要想缩小与东部地区的经济发展差异,必须十分重视提高高级人力资本在人力资本存量中的比例,并发挥好这些人才的作用。

五、结论和政策启示

本文利用中国1996-2001年分省面板数据,估计了以从业人员的受教育程度衡量的人力资本层次结构对地区经济差异的影响。我们发现,人力资本层次结构显著影响经济增长,其中以大专以上学历占从业人员比例衡量的高级人力资本对人均产出的正向影响最大,以文盲和小学学历占从业人员比例衡量的初级人力资本对人均产出的正向影响最小,而中级人力资本的影响居中但影响方向为负。该研究结果对于缩小中西部地区与东部地区的差距、实现区域经济的协调发展具有以下政策启示:

首先,中西部各省既要注重增加人力资本存量,更要提升和优化人力资本层次结构,注重人力资本的“质”。中西部地区要赶超东部地区,一方面要贯彻好“普九”的基本工作,加大政府对该地区的人力资本投资,努力提高该地区整体的人力资本水平;另一方面更要大力发展高等教育,提高劳动者中受高等教育的比例,发挥创新型人力资本在本省产业升级中的带头和示范作用。

其次,注重调整中级人力资本结构,培养合格的专业性、技术性人才。中西部各省产业结构和经济增长点不同,因此要根据各省省情,以市场为导向调整中级人才结构,加强技能教育,加强学校和企业合作办学,培养合格的专业性、技术性人才,确实发挥中级人才在经济建设中的中坚作用。

值得说明的是,教育只是形成人力资本的一个渠道,我们没有考虑培训、经验积累以及健康对人力资本形成的影响。即便是仅考察受教育程度时,由于难以获得各省从业人员的受教育专业的统计数据,本文暂没有实证研究人力资本专业结构和分布结构对地区间经济增长差异的影响,这些都是有待进一步思考和研究的问题。

[1]白重恩,谢长泰,钱颖一.中国的资本回报率[J].比较,2007,(28).

[2]蔡昉,都阳.中国地区经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示[J].经济研究,2000,(10).

[3]胡永远,刘智勇.不同类型人力资本对经济增长的影响分析[J].人口与经济,2004,(2).

[4]李亚玲,汪戎.人力资本分布结构与区域经济差距——一项基于中国各地区人力资本基尼系数的实证研究[J].管理世界,2006,(12).

[5]李秀敏.人力资本、人力资本结构与区域协调发展——来自中国省级区域的证据[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2007,(3).

[6]林毅夫,蔡昉,李周.中国经济转型时期的地区差距分析[J].经济研究,1998,(5).

[7]陆铭,陈钊.分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护[J].经济研究,2009,(3).

[8]陆铭,陈钊,万广华.因患寡,而患不均——中国的收入差距、投资、教育和增长的相互影响[J].经济研究,2005,(12).

[9]万广华,陆铭,陈钊.全球化与地区间收入差距:来自中国的证据[J].中国社会科学,2005,(3).

[10]魏后凯.外商直接投资对中国区域经济增长的影响[J].经济研究,2002,(4).

[11]姚先国,张海峰.教育、人力资本与地区经济差异[J].经济研究,2008,(5).

F272.92

A

1008-2603(2010)04-0030-06

2010-06-21

李晓敏,男,中南财经政法大学经济学院博士研究生,中国人民解放军军事经济学院讲师。

(责任编辑:王 荻)