古琴:儒家音乐思想发展的载体

2010-10-19于珊珊

于珊珊

古琴:儒家音乐思想发展的载体

于珊珊

儒学在中国历史上长期占据着主导地位,这种文化政治化现象与儒家本身所强调和倡导的精神结合起来,并以“修身、齐家、治国、平天下”这样一条路线来表现。古琴音乐深受儒家乐教论的影响,从一开始就表达着儒家的精神追求与艺术追求,古琴与儒家思想之间有着其他乐器无法比拟的象征意义与神秘感。

古琴;儒家思想;载体;时间轨迹

儒家历来重视音乐的政治功用,希望用音乐向人民灌输“礼”的精神。礼乐思想形成于孔子,成熟于荀子,至《乐记》而集大成[1]。儒家通过礼乐教化的熏陶传习使人们的道德与情感能和谐统一。从儒家以礼乐设教的原发性动机来看,“礼”旨在立“德”;“乐”即在于建立乐制,进行整合而转化为“仁”。“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《论语·八佾》)孔子的“仁”即礼乐之道,二者结合的目的是“崇德以致中和”。这一点突出地表现在“礼乐相成说”、“礼乐主德说”、“礼乐中和说”、“礼乐节欲说”和“以礼节乐说”上。古琴与儒家思想之间有着其他乐器无法比拟的象征意义与神秘感;而古琴的发展历史也打上了凝重的政治色彩和儒家文化的烙印。

就古琴与儒家精神文化的象征意义来看,古琴艺术体现着儒家乐教理论体系中高深的精神实质。一句“瞬弹五弦琴歌南风之诗而治天下”,标示着“琴”从一开始就同中华文明有着高度的一致。古人将“琴”上推至中华人文初祖——伏羲,虽然这些传说还缺乏足够的依据,但我们仍能从各时期提出的古琴论看出“琴”乃远古之物遗存。琴从诞生之日起就与“三皇五帝”的明圣德、治天下有关。神圣的礼乐文明在历朝历代中一直延续。《礼记·乐记》中有“德成而上,艺成而下”[2]的观点,而儒家乐教论理念主导下的琴乐实践始终以“中和”为美,反对“烦手淫声、滔堙心耳”的琴乐审美观。本文拟在梳理琴论文献的基础上勾勒我国从先秦至明清以来有关古琴音乐发展的历史轨迹以证明儒家音乐思想与古琴之间互为载体的关系。

先秦两汉时期,古琴琴论中体现儒家思想的主要有 《礼记》、《左传》、《庄子》、《荀子》、《吕氏春秋》、《新论·琴道》、《白虎通》、《琴操》、《风俗通义》、《琴录》、《亲清英》等著述论及音乐与礼、音乐与政治的关系。在这个时期,古琴是礼乐相行的乐器。据《左传·昭公元年》记载:“君子之近琴瑟,以仪节也,非以滔心也。”这句话是郗缺“无礼不乐”和师矿“修礼以节之”[3]62思想在琴论中的体现,是古琴领域中最早出现的礼乐思想,也是古琴美学思想的第一次提出[3]402。古人以琴作为修身养性的寄托,“君子以钟鼓道志,以琴瑟乐心”(《荀子·乐论》)体现了“琴”有教化作用和导正人心的功能。先秦时期的琴论文献并不多,直至两汉,儒家音乐美学才趋于成熟并占据统治地位,成为官方思想。在儒家乐教“以乐行严礼”的理念下,琴乐又为乐教之首,古琴被赋予了更多的道德教化的使命。如《史记·乐书》中提到:“以琴弦比君臣,以弹琴喻治国,琴长八尺一寸,正度也,弦大者为宫,而居中央,君也;商张右傍,其余大小相次,不失其次序,则君臣之位正矣。”另外,汉代桓谭的专著《新论·琴道》是中国历史上第一篇完整的琴论。其文曰:“八音之中惟丝最密,而琴位之首。琴之言禁也,君子守以自禁也。大声不震哗而流漫,细声不堙灭而不闻。八音广博,琴德最优。”[4]在《琴道》中,古琴赋予君子修身养性的职能,并被明确附以道德的意义。此外,《新论·琴道》还首次提出了“琴德”的概念。随后,班固在《百虎通·礼乐》中提出“……琴者,禁也,所以禁止淫邪,正人心也”[5],进一步概括提炼了古琴儒家音乐思想,其思想比《新论·琴道》“琴之言禁也,君子守以自禁”更加鲜明,对后世琴论有着深远的影响。这些命题都先后提到了对烦手淫声的排斥、对平和之美的审美赞扬。蔡邕在《琴操·序首》中说:“昔伏羲氏作琴,所以御邪僻,防心淫,以修身理性,反其天真也。”此论与《琴道》一脉相承,受儒家美学思想的影响颇深。东汉人应劭在 《风俗通·声

(一)缺乏相应的监督机制

目前,我国尚未出台社会救助法,社区救助立法停留在条例、办法和通知的水平,除《城市居民最低生活保障条例》外,没有与之相配套的社会救助法律制度。某社区结合社区实际,制定了相关的制度和审批程序,但是在实际操作过程中,由于缺乏法律的支持,一些重大问题难以明确,工作就存在一些阻碍。例如:低保户取证工作难度大,家庭收入证明难以核实,离异人员再婚情况取证也较难,假证明现象难以杜绝。这些问题,主要是由于缺乏有效的监督机制。

(二)社会救助资金投入不足

近年来,政府逐年增加对社会救助资金的投入,但只是满足救助对象的最低生活需求,对困难群众在医疗、教育、住房等方面的专项救助资金的投入仍然严重不足。据民政事业发展统计公报,2008年全国城市平均低保标准为每人每月205.3元,低保对象月人均补助为141元。截止2008年底,全国共有1111.1万户2334.6万城市居民得到了最低生活保障,全年累计支出城市低保资金385.2亿元,比上年同期增长40.2%;城市医疗救助共救助513万人次,比上年同期增长26.2%,全年累计支出城市医疗救助资金23.5亿元,比上年同期增长88%。但是,政府对于医疗救助资金的支出与城市低保资金的支出相比,仍然存在很大差距。

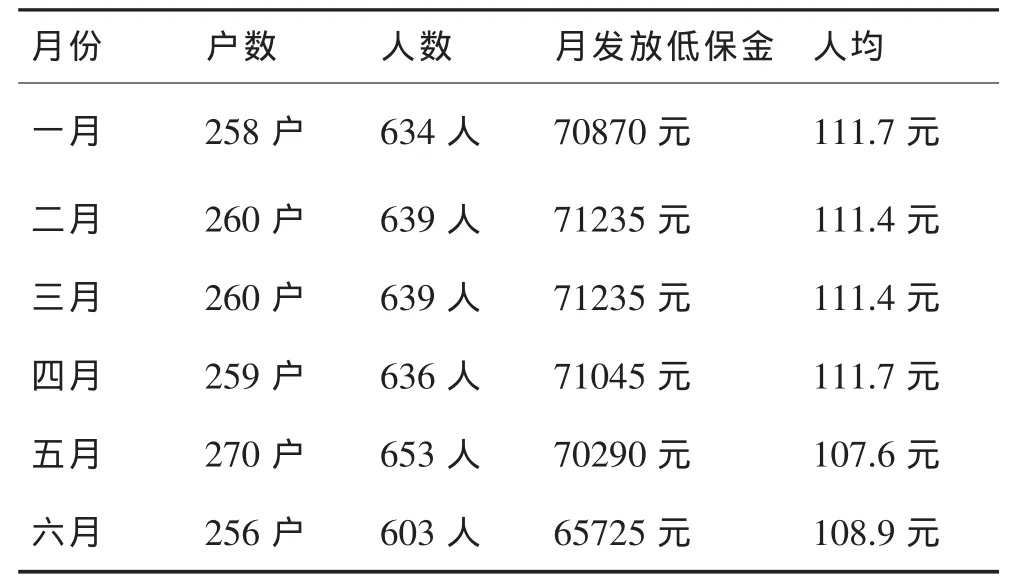

社区救助资金一方面来自政府的财政预算支出,另一方面是利用社区力量扩大资金来源。但是,社区救助资金没有稳定的财力支持。由政府支出的资金是由市(区)财政部门拨付同级民政部门,再由民政部门在规定期限内拨付街道办事处。而这种资金发放方式基本是“一刀切”,没有充分考虑各地区、各社区的实际情况。社区工作人员反映,救助工作中最大的困难是经费不足,其中像医疗救助政府补贴过少,对社区居民的补贴不到药费的50%。另外,组织社会内部捐款,结果也只是杯水车薪。笔者调查的这个社区,从2007年上半年低保金发放的情况看,社区救助目前仍处于较低水平(见表1)。

表1 调查社区2007年低保金发放统计表

(三)社区救助标准单一

目前,社区救助还没有针对不同年龄段、不同劳动能力、不同家庭结构等情况实行不同救助标准,更没有根据物价上涨指数、最低工资标准,实事求是地调整救助标准。如在特困学生救助方面,虽然对某些特困家庭的学生给予了提标补助,但还没有考虑不同教育阶段的教育投入差距。上小学与上中学、上大学几种情况,所需的费用是大不一样的,都采取相同的救助标准,显然是不合理的。

三、改善社区救助体系的对策

(一)完善社区救助法律制度

完善的法律制度是社会救助工作顺利实施的重要保证。国家应制定《社会救助法》,明确社会救助工作的行政机关的权利和义务以及相关部门的责任。地方层面,应进一步明确社会救助工作的操作程序,如救助范围的确认程序等。社区救助的具体实践方面,首先要加强社区工作监督机制,实行谁调查、谁负责、谁签字的责任制,调查、审核、审批责任追究制,对社区工作人员贪污、挪用或故意拖欠低保金的行为,必须依法进行及时处理。同时,可通过报纸、电视公布社区低保监督举报电话,杜绝人情保、关系保现象。还要明确界定救助对象,对救助家庭收入通过入户调查、单位邻里走访、社会监督等办法进行核实,为救助资金的发放提供依据。另外,要健全市(区)、街道办事处到社区的三级救助管理运行机制,坚持个人申请、社区核实、街道初审、民政审批、张榜公布、银行发放的程序。

(二)拓宽救助资金筹措渠道

社区救助工作正常开展的前提是要有充足的资金。地方政府要从预算内外努力拓宽资金筹措渠道,增加救助资金的数额。一方面,应充分开发和利用慈善资源,使慈善救助成为一种社会责任和公民义务,从而拓宽资金筹措渠道,为社区救助提供资金保障。另一方面,通过广泛宣传和教育,提升社会公众对社区救助的认同,鼓励社会力量积极参与社会救助工作,建立政府与民间组织的互动机制,广泛开展“义工”服务、“结对帮扶”、“社会互助”、“邻里互助”等活动,为社区社会救助提供必要的资金补充。

(三)加强分类施保,保障基本需求

在准确了解救助对象基本情况和需要的基础上,所调查的社区将救助对象按人员构成情况分类建档:第一类为无生活来源、无劳动能力、无法定赡养和抚养人的“三无”人员;第二类为因病、因残部分丧失劳动能力和家庭长期无稳定收入的生活困难人员;第三类为在职、失业下岗和具备再就业条件的人员;第四类为待分配期间符合低保条件的高校毕业生、城镇退役士兵和其他人员。这种分类是必要的,但仅作分类是不够的,还必须根据救助对象的基本需求来调整救助标准,强化分类施保的效果。如对于因病、因残部分丧失劳动能力和家庭长期无稳定收入的第二类人员,要依据残疾和疾病轻重程度确定不同的救助额度;对于享受城市低保待遇和生活困难补助的老人,要根据其家庭困难程度,适当上浮保障标准。除此之外,要构建适应食品类物价波动的低保标准调整机制和动态补贴机制,保证社区内困难家庭的基本生活。

(四)逐步推进社区救助制度建设

医疗救助方面,要调整完善医疗补偿方案。着重提高大额医疗费用和转外就医费用的补偿比例,将慢性病门诊费用纳入报销范围,集中解决因病致贫,因病返贫问题。改善社区医疗卫生机构的服务条件,不断提高社区卫生机构的服务能力和水平,让更多居民能在社区卫生所就诊医治。这样既能降低成本,又能保证居民及时就医。开展慈善医疗救助活动,鼓励医疗救助志愿者无偿到社区对符合医疗救助条件的居民进行义诊。

特困学生救助方面,应建立专门的助学基金,保证低保家庭学生顺利完成九年义务教育。对于低保家庭中考上大、中专院校的学生,社区可以适当地提高低保标准,提供必要的学习和生活救助,也可以通过组织社会募捐等活动实行帮困助学。

养老救助方面,应从老年人的实际出发,通过组织健身、娱乐等集体活动,丰富老年人的精神文化生活。对无人照顾、生活自理能力差的老人,社区要在提高其补差标准的同时,组织社区工作人员定期探访、照料,保证老年人的正常生活。

就业救助方面,首先,社区工作人员要经常与下岗、失业人员进行沟通交流,促使下岗、失业人员转变就业观念,树立自主就业意识,消除“你要我也要,不要白不要,下岗就该要,低保终身要”的错误认识,排除他们的心理消极情绪,使他们能够对未来充满信心。其次,积极开展再就业培训。社区工作人员要了解下岗、失业人员的基本情况,掌握下岗失业人员的素质和就业意向,建立下岗失业人员培训需求档案。对有劳动能力又有一技之长的困难人员,提供就业渠道或优惠措施,使其实现再就业。对于有劳动能力但没有技术的人,根据市场需求,集中组织职业技能培训,增加其就业技能。对于没有劳动能力的人员,无法实现再就业的,要切实进行全力救助。最后,应努力开辟就业门路。社区要与驻区企事业单位开展社区共建活动,向驻区单位推荐安置人员。鼓励和扶持下岗失业人员自主创业,实现一人创业带动多人就业。鼓励和支持下岗失业人员灵活就业,帮助落实社会保险参保关系。建立下岗职工求职登记站,帮助一部分人自主择业。

[1]陈夏芸.构建和谐完善的城市社区救助体系[J].海峡科学,2007(6).

[2]李刚.我国社会救助体系的问题与对策[J].科学决策,2005(3).

[3]孟晓丽.社区救助资金获取浅析[J].太原城市职业技术学院学报,2008(9).

[4]李强.应用社会学[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

J607

A

1673-1999(2010)08-0139-02

于珊珊(1980-),女,陕西西安人,音乐教育硕士,西华师范大学(四川南充637000)音乐学院讲师。

2009-11-22