欧盟区域经济整合对长三角贸易促进的借鉴

——一个内部贸易与要素协整的视角

2010-09-12付玉婷

付玉婷

(华东理工大学商学院,上海 200237)

欧盟区域经济整合对长三角贸易促进的借鉴

——一个内部贸易与要素协整的视角

付玉婷

(华东理工大学商学院,上海 200237)

随着不同国家或地区的经济一体化的发展,首先要进行的就是贸易;欧盟作为迄今最大的贸易集团,其历经经济要素的流动、整合,通过对生产资料、劳动力、资本等要素的协调整合后,内部贸易得到了巨大的发展,形成了较为完善的贸易结构体系—环形贸易结构;通过对欧盟环形贸易结构的分析,以长三角地区为例,结合欧盟的成功经验,提出建立环形贸易结构、进行内部要素协整的建议,促进长三角地区经济一体化发展。

区域经济一体化;环形贸易结构;长三角地区;要素协整

经济全球化使全球形成了一个统一的大市场,各国各地区的经济相互交融、相互影响,逐步成为一个整体。特别是 20世纪 90年代以来,在世界经济区域融合的同时,又不断地出现以一些地区为核心的聚合经济体。走在区域经济一体化最前面、同时也是最成功的就是欧盟,它为其他组织提供了一个成功的典范,因此我们有必要研究欧盟的成功经验,给目前长三角地区经济一体化建设提出一些建议。

一 欧盟内部贸易结构分析

就欧洲联盟的发展进程而言,其一直致力创造一个自由的贸易区。无论是最开始打根基的关税联盟还是统一大市场直至经济联盟,他们将重心放在了发展其内部贸易,并不断地放大自由化的程度。但是,由于各国经济特性及其比较优势的不同,其内部贸易关系就明显地表现为一种环形的贸易结构。

1 环形贸易结构的表现

在欧盟内部贸易中,根据 2002~2008年欧盟成员国的 Intra-EU trade balance(见表1)中数据的绝对值,同时结合成员国各自在政治舞台上的地位和加入欧盟的时间顺序,德国和法国处于绝对的经济和地理意义上的中心地位,并能在强大的工业经济基础上,通过一体化大市场的建设,发挥较强的辐射效应,因而成为欧洲市场一体化的发动机。

而英国、西班牙、瑞典,构成了欧盟内部贸易环形结构的内环。这 3个国家相对围绕在德国、法国的周围,形成了内环,根据辐射原理及引力模型原理,带动欧盟内部贸易的发展。

在环形贸易结构的中间一环,意大利、卢森堡、荷兰和丹麦等成员国对欧盟贸易量的数值相比内环的国家要小。但其贸易的地位为核心国家提供了必要的市场拓展和要素运用的空间。

处于外环上的国家,如奥地利、罗马尼亚等,相对来说,对欧盟内部贸易的数值最小且后续加入欧盟,同时它们大多是远离贸易中心地区的国家。

这种环形贸易结构为欧盟的内部贸易发展带来了巨大的经济利益。因为这种结构加强了资源的利用效率,优化了资源的配置,容易在各产业链间形成相互支持和互动依赖的关系,这正符合不同利益主体(包括成员国和企业)各自寻求利益最大化的目标。

表1 欧盟 2002-2008年 Intra-EU trade balance 单位:欧元

2 套环形贸易结构特点

欧盟的环形贸易结构具有以下一些特点:

第一,地理位置为套环贸易结构奠定了基础。依据各国的实际地理位置、在第一次大革命时遗留的政治经济因素,同时结合统一大市场的建立,以利于要素的流动,因而德国、法国成为环形贸易结构的核心。距离核心越远,贸易成本或是交易成本就越高,因而贸易量就越少。

第二,产业层次的套环结构。核心国~德国和法国的产业层次最高,它们从其它环吸收成本较低的生产要素,凭借其自身的技术支持和强大的物流体系,形成产业链的上下游,最终带动整个欧盟经济的发展。与此同时,其产成品大多附加值较高,因而具有极强的竞争力。在各个环间,通过产业链传递,在扩张中,充分利用各个国家的比较优势生产产品,随着要素整合与流动,使资源配置效率最大。

第三,贸易产品套环结构层次。因为贸易产品与产业结构存在密切得关系,随着中心的向外扩散,资本、技术密集型产品的主导地位逐步地加强,充分运用各个国家的富余要素,促进产品生产,使产品多元化。

3 环形结构下的要素整合

据 2002~2008年的数据,欧盟内部贸易的 40%来自于制成品和化学制品。而德国四大主要工业为汽车、机械和机床、电子和电气工程、化工医药。2004年,德国机械和运输设备出口 2 255.54亿欧元,同时制成品和化学制品出口分别为 70.16亿和 77.34亿欧元,均居欧盟之首。而对于法国来说,在机械、电子等工业紧随德国之后,也具有很强的优势,同时法国依托自身的生态环境优势,大力发展农业,成为农业出口大国。一般来说,法国和德国因为拥有高水平的技术、高的规模报酬和庞大的基础运输设施网络,同时结合要素在各个环间地流动、协调、整合,才得以促进经济的发展。机械生产需要钢铁、铜矿等生产要素,德、法两国因自身特点,部分要素自给自足,其余通过环与环间要素地传递,降低成本。在欧盟内,大多数国家与核心国家有着极大的工业相似度,技术上的流动,为它们创造了更多的利润。

基于各个要素在无成本且完全竞争下才会自由流动。而现实经济条件下不存在完全竞争模式,欧盟的内部环形贸易结构通过进一步地要素流动与协整,较好地表达了各国各生产要素和商品在比较优势链上的位置,从而使内部市场一体化发展获得了更多的动力与优势:一是各个成员国有很强的产业内贸易,而这也是环形贸易结构的基础,即各国的产业需要具有一定的相似性;二是优势产业在各个国家优势互补。虽然欧盟是建立在产业内贸易的相似性上,但是各个国家还是有其的绝对优势产业。同时,各个国家形成了一种优势互补的局面;三是环形贸易结构充分运用环形的层次,利用引力模型①引力模型具体表现 F=GP1P2/D2,P1、P2指两个国家相同的某项经济指标,D指两国间的距离。和辐射原理,使核心国向各个国家都收获辐射效应,使各个国家受益,提高资源的利用率,利用相对和绝对优势提高经济利益。四是环形贸易结构为要素流动、协整,提供了便利。在外部,欧盟通过环形贸易结构对要素进行协整,产生了规模经济,增强了产品的市场竞争力,提高经济利益。

二 长三角地区的要素协整和内部贸易

长三角②包括上海,江苏南部沿江的南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、南通、泰州,以及浙江东北地带的杭州、宁波绍兴、嘉兴、湖州、舟山、台州,总共 16个城市(2010年合肥、马鞍山、盐城等加入)。区内经济工业基础相对较好,人力资源丰富,技术开发能力较强,交通极为便利是中国经济最发达,最具国际竞争力的地区之一。自改革开放,长三角地区大力发展外向型经济,积极融入全球产业链,在上海的引领下,呈现出持续蓬勃发展的态势,成为我国经济增长水平最快,综合经济实力最强的地区,也被认为是世界上最具活力和发展前景的经济区域之一、世界第六大城市群。

1 长三角地区内部贸易出现的问题

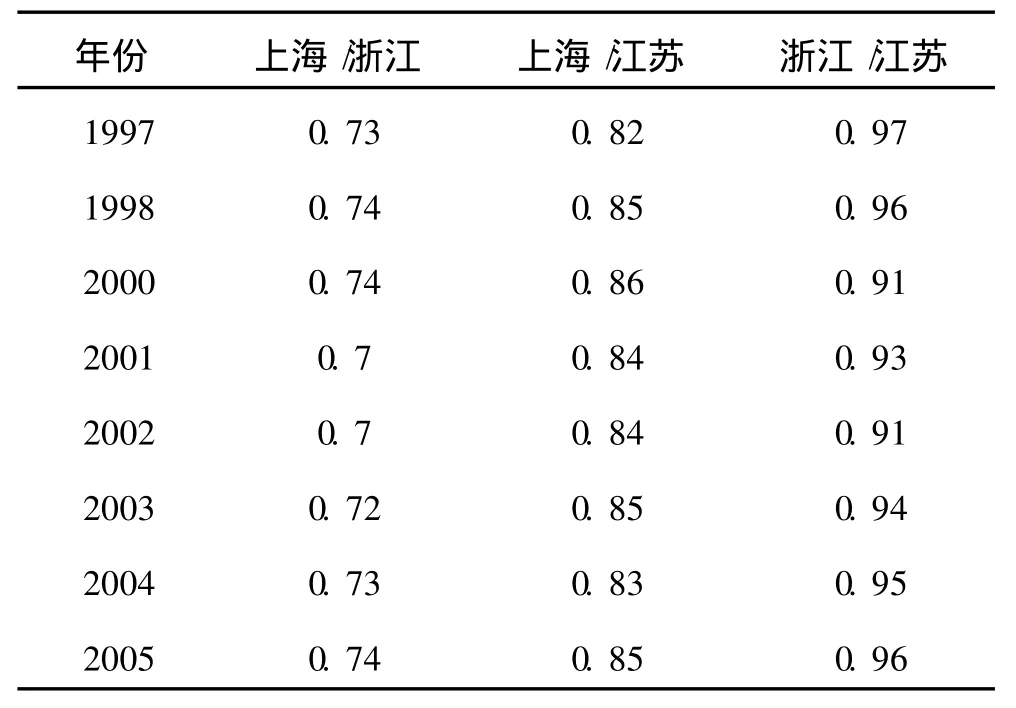

根据表2,总产值排名前十位的行业在三个地区极其的相似,因而会造成要素重复、大量的使用。长三角地区的城市间有很高的结构相似系数(见表3),各个城市的产业同构率均在 65%以上,有的甚至达到了 99%。长三角各省市的支柱产业,趋同率则高达至 70%,因而产生巨大竞争,甚至出现了恶性竞争。

表2 上海、江苏、浙江总产值前十位的行业

表3 浙江、上海、江苏工业部门结构相似系数

而长三角地区的生产要素(矿产资源)稀缺,这样会造成资源配置效率低,不利于规模经济。例如上海投资 300亿元建设深水港,宁波、江苏沿江城市也不断投资建设大型集装箱码头,形成上海、宁波和江苏三地争抢货源的局面,无形中产生了政府投资的巨大浪费;而上海、浙南、苏北地区的重工业的雷同,使得生产要素的效率极低,不利于经济快速发展。因此,我们需要寻求生产要素的优化配置—进行帕累托改进,使其达到帕累托最优。

2 长三角地区生产要素的流动与协整

针对上述长三角地区产业发展雷同的局面,首先在思想上树立“整体大于部分之和”的思想;其次应在要素协整方面下功夫,推动区域内部要素的协调、统一,打破在资金、劳动力、技术上的阻碍。

第一,金融资金方面。定位于国际金融中心的上海,随着经济的迅速发展,吸引了越来越多的跨国公司来沪进行直接投资(FD I),这是一种融资手段和资本形成的来源。借助这种金融资金,对长三角地区的产业结构进行调整,产生技术知识的溢出效应和价值的传递效应。上海作为金融资金的吸纳聚集地,接受来自世界各地的投资,借助这些资金产生的实际价值效应和外部效应,带动周边地区的经济发展。上海借助吸收的金融资金,通过运作创造相应的利润,继而利用 FD I产生的利润资金对周围地区的企业进行投资。如此以来,通过金融资金的流动、协整,则解决了周边地区招商引资难的问题,同时也推动了上海金融业的发展。

第二,技术方面。根据生产函数,我们发现技术是产生规模经济的重要因素,同样在长三角地区需要协整。众所周知,上海在轻工业、金融等产业的技术上有着得天独厚的优势;而江苏的重工业制造技术在全国处于领先地位;浙江在小商品的生产上居全国第一位。综上所述,在长三角地区可以使技术在区域内流动,通过协整,使得各个地区集中其优势技术,进行生产,凭借这样的技术流动、交流平台,为技术的供给与需求方提供便利,减少信息的不对称性,降低生产成本。

第三,劳动力方面。江苏、浙江和上海三省市在人力资本水平存在较大的差异,从人力资本总存量的角度看,江苏、浙江两省的人力资本存量的水平较高,上海市的水平较低;从人均人力资本存量的角度看,上海市的人均人力资本存量的水平较高,浙江省次之,江苏省的存量水平最低。

据表4,对于研究与开发部门,需要大量高端知识分子,固需要依托各种高等学府和科研机构,而这类组织机构在长三角地区较分散,因而要促进这类优秀人才的流动,实施人才流动计划,从各个方面此类人才的流动提供各项支持。而在生产加工方面,需要众多的人口,在上海和浙江,此类劳动力比较缺乏,因而可以通过协整,使江苏的剩余劳动力就业,这样不仅提高了社会的整体就业率,也促进了经济的发展。在销售服务部门,浙江商人独具优势,借助此类劳动力在长三角地区地流动,可以增加社会整体的销售数量,增加经济收入。

上海,为打造国际金融中心,需要高端的知识型劳动力;浙江主要从事小商品,因而需要一般型的劳动力;江苏的支柱产业主要集中于重工业和农业,对于重工业,需要技术类劳动力,而农业,则是由来自于农村的劳动力组成。随着各类劳动力在长三角地区地流动、整合,他们各司其职,带动长三角经济的发展。

表4 人力资源与其所需要的部门

第四,交通运输设施方面。随着上海深水港区和保税区的建立和完善,上海在交通运输方面独具优势,同时配合在浙江省宁波市建立的北仑港,两个海港相对分工,大型国际集装箱相对安置于上海深水港,其它的则可以安置于宁波,使宁波的北仑港和上海的深水港形成联动作用,对上海和浙江的工业生产的运输带来了极大的便利。通过相关部门的协调规划,可以相应减少两省一市间公路的关卡,进而打造长三角地区“三小时经济圈”,为促进经济的发展提供必要支持。

在长三角地区,通过对交通运输设施、金融资金、劳动力和技术的协调、整合,以完善各类要素需求市场,发展不同类型和规模的商品交易市场行为,促进区域统一市场地形成、完善和发展。

三 长三角地区环形贸易结构构建

基于欧盟的内部环形贸易结构,给我国长三角的发展提供了一种发展的典范。通过借鉴欧盟内部贸易的发展经验,我们剔除糟粕,取其精华,以推动长三角地区区域经济一体化的发展。

1 长三角地区环形贸易结构基础

长三角地区的工业相似系数、区位同构系数和区位相似系数很高,消费价格指数(所有城市居民消费价格指数均大于 97%)相似,因而为在长三角地区开展区内贸易奠定了基础。

同时依据各个地区在产品深加工的程度上的不同:上海擅长产品的核心部件的开发、生产;江苏擅长各部件的组装生产;浙江擅长产品的外在包装,而国内的其他地区(如西部)则可以为长三角地区提供生产要素(自然资源等)如此一环环逐步向外拓展,形成一个环形结构。

2 长三角地区环形贸易结构的构建

根据长三角地区各城市的经济总量和综合指标,我们大致可以划分 4个环:环心是上海,随着外资的引入、产业结构的调整,上海国际金融中心的雏形凸显。内环城市包括南京、苏州、杭州和宁波,这四座城市的 GDP(据 2007年的统计数据,均已超过2 000亿元)虽略低于上海,但这些城市的依托发达的工业生产和急剧上升的服务业成为内环。中环城市包括无锡、常州、南通、泰州、扬州、镇江、绍兴、嘉兴等依托传统制造业的城市。外环城市是台州、舟山、湖州等,其中舟山、湖州主导发展旅游业。

根据各个城市的比较优势,重点扶持相应的主导产业,相应建立自己的城市品牌。上海吸引外资较多,主要发展现代金融服务业和资金密集工业的生产;苏州、无锡、宁波第二产业比重分别达 49.4、48.9和 47.6,但是因为各自的比较优势的不同,造成各个城市在工业发展重心上的不同。位于长三角南端的宁波凭借得天独厚的深水海岸线资源优势,可以重点发展港口海运业和临港型工业,苏州地区的土地数量充足,在纺织、机电、建筑等制造产业上具有较大的优势,同时农村的剩余劳动力多、成本较低,主要进行劳动密集性工业的生产;南京主导发展技术密集产品,依托强大的智力支持,大力发展电子加工产业;浙江省的部分城市,因为优美的地理风貌,旅游业则成为其支柱产业,加快第三产业的发展,调整经济结构。

基于长三角环形内部贸易结构,如果一味地模仿欧盟,则必将会形成上海一家独大,从而拉大上海与其它城市的差距,不利于国家和谐经济的发展。因而要加强各项要素在环、环间的流动、协整,从而提高资源利用效率。上海的城区内部目前主要从事现代服务业,其中一些服务业需要大量的劳动力,因而苏南地区剩余劳动力可以进入这些行业,不仅提高就业率,同时推动上海地区产业结构的调整。在金融资金方面,上海要扮演中心角色,通过自身吸引、创造资金,加强对周边城市的投资,通过资金的环、环传递,增加资金利用率,提高经济效益。伴随着科技的发展,技术成了制约生产成本的重要因素,因而技术的流动、协整显得非常重要,各个城市的智力库要增加流动,降低成本,达到规模经济。

总之,长三角地区的环形内部贸易必须随着要素的流动、协调、整合,才能使各个地区在加大主导产业的生产的同时,为其它地区提供自己相对富余的生产要素,使得资源配置优化,提高经济效益,真正达到经济一体化的目标。

3 长三角地区内部贸易的核心两大问题及解决方案

第一,利益分配不均。欧盟的发展过程中的主要问题来源于利益分配不均,同样在长三角地区的内部贸易中,利益分配也是争论的话题。利益分配不均不仅造成内部各个成员(国家)间的合作不通畅,同时也不利于内部联合对外的经济(或其它)政策的实施。针对这种利益分配不均我们需要从以下几点来改善:在思想上,高度重视利益分配关系问题,注意对各方利益的全面考虑,注意利益分配制度的公平性、合理性与经济性;在法律上,加强利益分配方面的法制建设,使利益在内部达到均衡。

第二,政府机制。长三角地区内部贸易的阻碍主要来自于政府,政府间可能会形成“行政壁垒”。这主要是因为我国行政区、地方立法区、执法区、司法区是完全重叠的,形成了“分三行的经济发展模式”。同时,又因为我国政府的绩效考核制度,使得各个地区负责人主要考虑各自的经济发展状况,因而有必要改革目前长三角的政府机制。

综上,两大核心问题的解决方案是在内部建立跨区域、超省市的行政组织,如“长江三角洲协调委员会”,对于长三角区域一体化统筹协调区内城市定位与分工、资源配置、基础设施衔接、环境保护、人口管理等问题;同时组建一个直接由中央控制管理的组织统一协调长三角的发展,从长三角整体发展角度考虑,制定宏观政策,具体可让“长江三角洲协调委员会”实施,以防政策倾斜,造成利益不均,从而加强长三角地区不同层级城市政府间的有效合作、促进经济的发展。

长三角地区的经济发展的重心是内部贸易,而环形贸易结构为内部贸易的发展提供了动力,借助环形贸易结构的引力作用和辐射效应,加快长三角经济的发展。环形贸易结构借助生产要素的协整产生共赢局面,因而在长三角地区,对交通运输设施、金融资金、劳动力和技术进行协调、整合,以完善各类要素需求市场,发展不同类型和规模的商品交易市场行为,促进区内经济的发展。

[1]王晖.区域经济一体化进程中的产业集聚与扩散[J].上海经济研究,2008,(12):30-32.

[2]史晋川,谢瑞平.长江三角洲经济一体化的市场基础[J].经济理论与经济管理,2003,(7):45-48.

[3]陈彤,高伟,倪蓉,等基于生产要素流动的长三角企业联动行为分析[J].工业技术经济,2009,(4):105-109.

[4]王晓畅,丁凯.欧盟成员国产业结构差异、整合前景及启示[J].经济纵横,2007,(5):26-30.

F127

A

1671-4733(2010)02-0012-05

10.3969/j.issn.1671-4733.2010.02.03

2010-05-21

付玉婷(1988-),女,安徽定远人,研究方向为国际经济与贸易,电话:13641715994。