戏剧话语:语用建构和文体认知

——基于《雷雨》的研究之一

2010-09-06俞东明太原理工大学文法学院太原03004上海外国语大学英语学院上海00083

侯 涛,俞东明(.太原理工大学文法学院,太原03004;.上海外国语大学英语学院,上海00083)

戏剧话语:语用建构和文体认知

——基于《雷雨》的研究之一

侯 涛1,俞东明2

(1.太原理工大学文法学院,太原030024;2.上海外国语大学英语学院,上海200083)

围绕戏剧文本解读时互动性文学话语建构的实质,提出戏剧文本话语多层分析方法。以话剧《雷雨》文本为基础,通过分析语音结构、词汇/句法结构、会话结构和语用策略等层面的文学语用模式,动态地解释戏剧语用效果,发现作品表现出形式美、互动性和思想启发性的特点,强调内心深处的感受和深层主观世界的交流,作品呈现一定的现代主义创作趋势。戏剧语用文体认知研究有助于进一步考察文学价值所在,验证文学批评给予作品的可能的解释方式和意见。

戏剧话语;雷雨;文学语用;建构认知

在西方语言分析哲学的推动下,戏剧文体学研究从诞生到发展,迄今已推进到多层次戏剧话语语用文体分析。发展中的文学心理学[1~3]、语用学[4~8]、话语分析[9~11]、文体学[12~14],不断提供研究的理论指导和方法,戏剧等文学语言渐渐被当做言语交际系统予以研究[15~20],戏剧对话与日常会话之间的分野正在逐步消失。文学与非文学都是语言交际活动,戏剧文学的生产和接受是一定历史社会、文化、情境和交际环境的产物。

一、戏剧文体学:走向多层次话语语用

戏剧中的人物作为语言使用者,通过使用语言表现出其思想和理性。只有合理地充分地理解、阐释戏剧语言,把握戏剧话语的言外之力、弦外之音及深层意义,才能揭示戏剧人物隐秘的思想和动机;只有更好地理解、阐述戏剧冲突,把握戏剧作品的主题,才能对剧本语言(戏剧表演)抽象式、主观机械式的评论辅以真正全新的视角的研究。这一研究注重戏剧篇幅体裁与语言的特点、戏剧艺术及戏剧欣赏的实际,突出对戏剧语言本质特征的强调。

文体学理论认为,对作品的语言进行研究,特别要注意文学语言使用时“如何有意识地使语言的使用臻于完善和优美”。文体学应采用概括的方法,与语境联系,把不同的格式放在一起比较,并观察由此产生的复杂模式;注意两个或更多的格式,考察选择的可能性和微妙效果的复杂变化,找到语言使用带来的效应的差异;处理人们在语言潜势中选择语言的行为,看到言语的目的、环境和细节[14]144-145。

我们认为,文学文本阅读和写作是互动交际的过程,失去对现有交际资源的解释,文学解释就不可靠。语言结构是符号结构,“符号风格不仅包含讲话的典型方式,而且包括存在和行为的典型方式”[21],形式和意义间的藩篱被打破,不同的言说即不同的意义。文学语用是过程美学,一定历史社会条件下、一定目的下和一定环境下,文本—释者进行动态的思想往复互惠[15]15。

对戏剧语用文体的建构式理解,应结合文学语用学、戏剧交际语用学[18]和语用综观理论[6],从语言交际认知的视角,分析戏剧的语音结构、词汇和语义结构、句法结构、会话结构、语用策略等层次的作者—人物—读者的文学语用过程,注重协作性、循环性的话语构建[22],体味文学特征,发掘戏剧文体分析的潜力,扩大某一戏剧美学效果的视阈。

二、《雷雨》话语:语用建构

在戏剧《雷雨》的文学接受的历史上,一直有着对剧本主题、人物的典型化理解。早期批评意识中的富商家庭悲剧和社会问题剧的论断是社会历史式的解读,显然受阶级斗争思想的局限。现在,评论的视角越来越多,不少学者提醒我们注意《雷雨》非现实性的另一面。《雷雨》除了现实主义创作方法外,还有其他的创作方法存在于文学批评中[23~26],例如:

《雷雨》中有浪漫主义、表现主义和象征主义成分……使得《雷雨》这部作品本身呈现出无比的丰富性。实际上,现实主义并不是《雷雨》唯一的创作方法,它本身可以说是现实主义、浪漫主义、表现主义和象征主义等多元创作方法的耦合互渗。《雷雨》也不是一部纯粹的现实主义作品,它兼具浪漫主义和现代主义品格。一句话,《雷雨》既是现实的,也是超现实的或非现实的,仅用现实主义的批评理论框架并不能准确、完全、贴切地界定它[24]155。

人们越来越意识到,像《雷雨》这样的优秀文学作品,它的主题和它的主角等问题都不像很多年来“直、浅、露地宣布思想倾向”的作品那样一目了然[25]525-526。作品的巨大成功使我们可以断言,它符合艺术特征和文学语言艺术的创作规律,内容丰富,值得咀嚼和品味,主题发人深省。

抽象的批评意见怎样找到科学系统的阐释?以语篇语用为主要分析视角和工具的戏剧文体学方法是否有助于新时期中国戏剧研究?如何利用戏剧文体学解决中国戏剧文学批评亟须解决的问题?下面以《雷雨》文本为基础,对戏剧语言的结构成分,包括语音、句法、语义、言语行为、会话结构和语用策略等做语用建构、文学认知的考察,揭示该戏剧语言使用者(作者、读者)美学活动的动态过程和结果。

1.语音建构

甘柏兹(Gumperz)指出,人们“在口头交际的过程中使用语言韵律来传情达意”。语言韵律包括:语调,不同音高的音节组合在一起;响度的变化;停顿、加速、减速等[10]132。在戏剧《雷雨》中,周朴园和鲁妈(侍萍)都用了停顿等具有语音特征的话语,如例1[27]194:

例1.(周朴园和鲁侍萍分别三十多年后邂逅)

朴 (徐徐立起)哦,你,你,你是──

鲁 我是从前伺候过老爷的下人。

朴 哦,侍萍!(低声)是你?

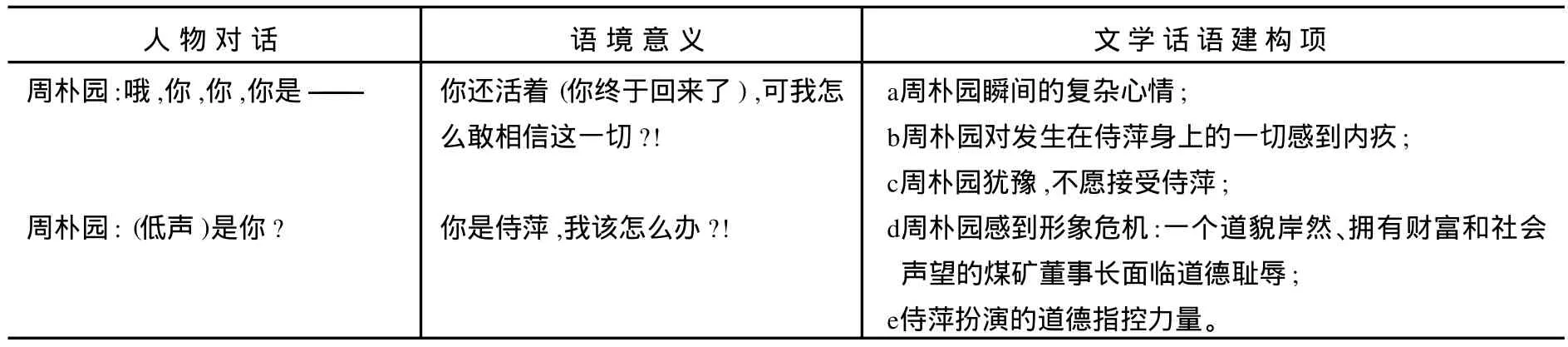

在这一幕中,鲁妈(侍萍)在被前夫周朴园(或周家)背信弃义地赶出家门多年后,见到已是煤矿大老板的周朴园。谈话中,鲁妈故意隐藏了自己的真实身份,听到周朴园打听“梅小姐”,更是谎称她是自己的一位熟知同乡。多轮对话过后,鲁妈终于忍不住吐露了真情,周朴园惊诧不已。这时周朴园的话语中使用了停顿和低声,产生语音韵律、语用模式,激发读者/观众的语用联想。可以说,此时的停顿和低声发出了共振,引发了语用话语/意义建构,具体分析见表1。

表1周朴园语音语用多层分析

周朴园的话语是掩盖性的又是揭示性的。要想理解周朴园的语言,既要看到前者又要看到后者,语法选择受语篇和语用限制,理解话语就要进行推理,分析戏剧创作“活动中”的语言,与作者—人物“互换角色”。

而在另一场鲁大海与周朴园的对话中,鲁大海与周朴园的话语(见表2)通过戏剧交际话语语用机制的运行,使同样的语言形式折射出不同的语言意义和环境,浅表的文本触发语用联想,反映出深刻的不同。语音节奏又一次形成对照:相似的语音结构,在对立人物的话语里彰显不同的心理状态和目的等意义,强化了剧情矛盾。读者先是被同时嵌入两人对话中间的同一强烈节奏所吸引,继而卷人其爱憎情感和事实推理中。

表2鲁大海、周朴园语音语用对比分析

总之,在动态的作者—人物—读者/观众的交际环境下,音韵特征的旋律最终促成各自不同又相映成趣的语用范式,过程美的经历带来互文式的语用效果建构。

2.词汇、句法建构

萨伊德(Saeed)认为,指称是一种意义理论。萨伊德引用弗里奇(Frege)的方法。弗里奇指出,人们使用不同的表达指向同一个所指……那就意味着意义和指称不等同。换句话即是,除了指明我们所谈论的对象,我们还表达其他的意义[8]86-87。按照弗里奇的方法,指称涉及的语义包括内涵意义和指称意义。前者是第一性的,是指称意义的基础。萨伊德得出结论:指称表达的意义,既来自它的内涵意义,也来自将其用于指称所带来的意义。指称表达包括名词和限定性表述等。四凤与周冲的一段对话在指称表达方面的冲突体现得尤为突出,如例2[27]276-278。

例2.(周冲来慰问四凤,在四凤家)

四 二少爷,您渴了吧,我给您倒一杯水喝。(站起倒水)

……

四 不,让我再伺候伺候您。

冲 你不要这样说话,现在的世界是不该存在的。我从来没有把你当做我的底下人,你是我的姐姐,我的引路的人,我们的真世界不在这儿。

四 哦,你真会说话。

冲 有时我就忘了现在……忘了我自己。像是在一个冬天的早晨……在无边的海上……有一只轻得像海燕似的小帆船,在海风吹得紧,海上的空气闻得出有点腥,有点咸的时候……飞,向着天边飞。……我们坐在船头,望着前面,前面就是我们的世界。

四 我们?

冲 对了,我同你,我们可以飞,飞到一个真真干净,快乐的地方……

四凤与周冲在指称表达的使用方面连续相互冲突:前者多用敬语人称指示语,以“二少爷”、“您”为代表;后者则出乎对方(四凤/读者)的意料,将自家仆人称“凤姐姐”、“引路的人”,还以“我们”共称。分析可知,鲁四凤尽量与周少爷拉开距离,这是因为:1)鲁四凤——周家的忠实仆人,充满了对年轻主人的敬重和感激;2)鲁四凤不愿意离开周家;3)鲁四凤淳朴善良,不解自己怎么能与上层阶级地位同等。

而在周冲一方,他努力将四凤拉近:1)周家年轻的主人,与其父亲截然相反,充满了进步、民主和文明的思想;2)周冲对生活充满浪漫幻想,他的平等、自由社会的理想抱负赫然醒目。

指称话语的表层结构对照成为深层意义对照的视觉化表象,话语跨越句子边界,构造出语言“核心体”,从而折射出意义的“实体”效果[28]15,整个作品的主题走向纵深。

在功能语法“对话的本质”的前提下,韩礼德(Halliday)讨论了功能句法的人际意义。韩礼德认为,与交际或人际意义有关的是语法系统中的语气系统,即“陈述”、“疑问”和“命令”的功能范畴。句子语气结构的组成除了主语、谓语动词,还有非常重要的语气附加语(mood ad juncts)。语气附加语表示句子情态或语气评论,主要的语气附加语可分为:1)表示极性和情态的:a极性(不,是,无,如此);b可能性(可能,也许,肯定,大概,差不多);c通常性(通常,有时,总是,从不,曾经,很少,极少);d意愿性(情愿地,怡然地,欣然地,当然地,自然地);e责任性(毅然地,绝对,尽量,不惜一切,想尽办法);2)表示暂时性的:a时间性(仍然,还,已经,曾经,很快,就要);b典型性(偶尔,通常,一般,大多);3)态度评价性的:a明显性(当然,肯定,显然,明确地);b强度性(刚刚,仅仅,只,甚至,实际上,真的,事实上);c程度性(相当,几乎,几乎不,完全,彻底,整个)[29]82-83。语气附加语包括副词、词组或短句结构。

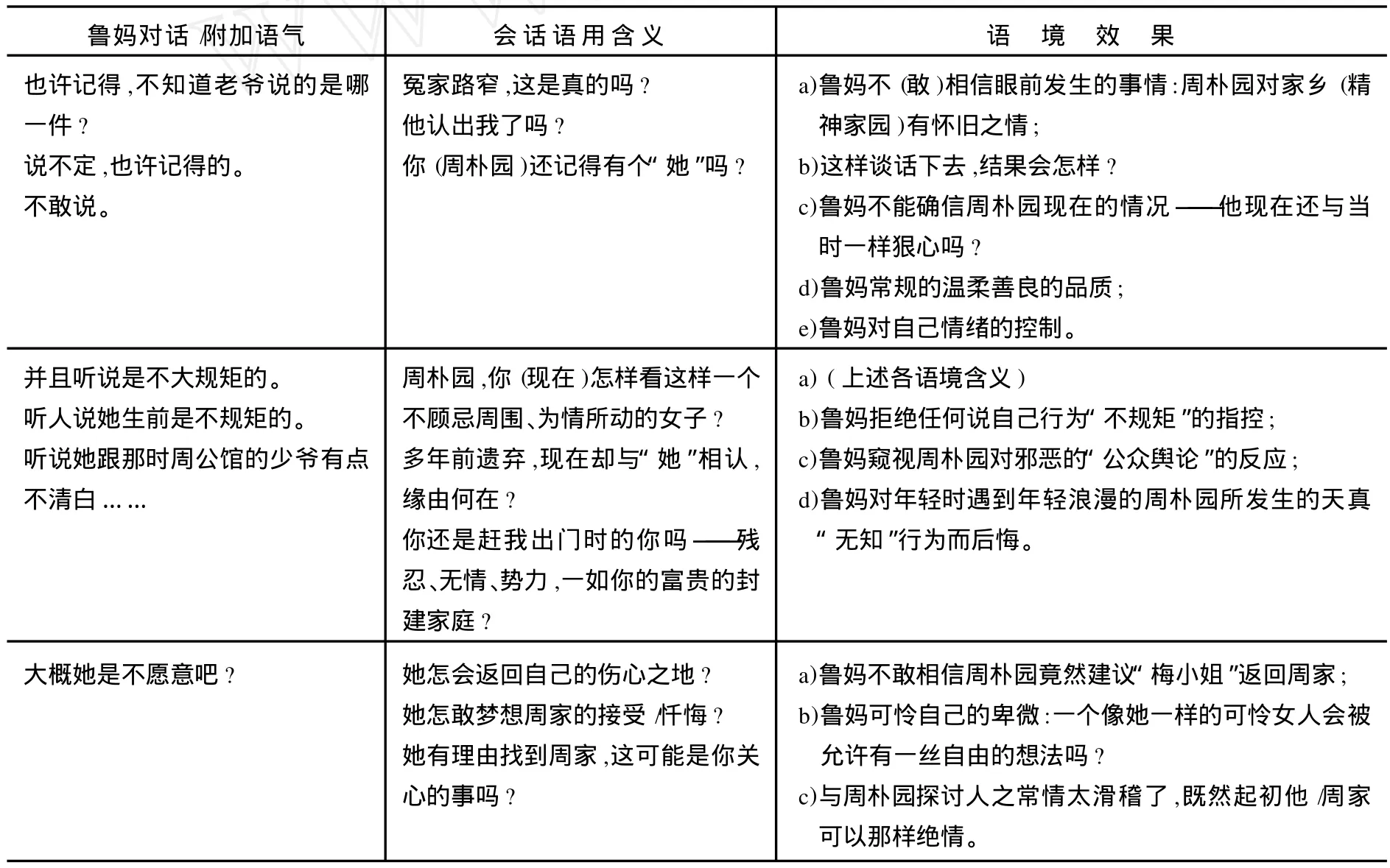

在鲁妈(侍萍)三十年后遇见周朴园的一幕,鲁妈的台词以表示否定和可能的语气附加语为特征。积极的、建构式的文学语用分析显示其人际意义、语篇意义交际的独特魅力,分析见表3。

表3鲁妈(侍萍)话语语气附加语多层语用分析

当我们随着鲁妈的意识去感受、判断时,周朴园的“本我”与“自我”之矛盾显而易见。因此,不得不说,最近文学阅读认识到的超越传统“政治”、“阶级”题材评价“《雷雨》的人性回归……结构与戏仿”[26]1的意见是有一定文本依据的。

剧作家的词汇、句法语用变化层出不穷。研究发现,在句法层,利用不同人物话语中的语法的及物性过程的调节(如例3[27]256-258),表现出

心理视觉上的“三足鼎立”,增加了情节浓度。例3.(鲁家的一场对话,鲁妈察觉家里情况不妙,决定带女儿出走)

贵 (对四凤笑)四凤,你听你妈带着你走。

……

四 (惊)您,您真要带我走?

鲁 (沉痛地)嗯,妈以后说什么也不离开你了。

……

贵 ……可是你要带四凤到那儿干什么?

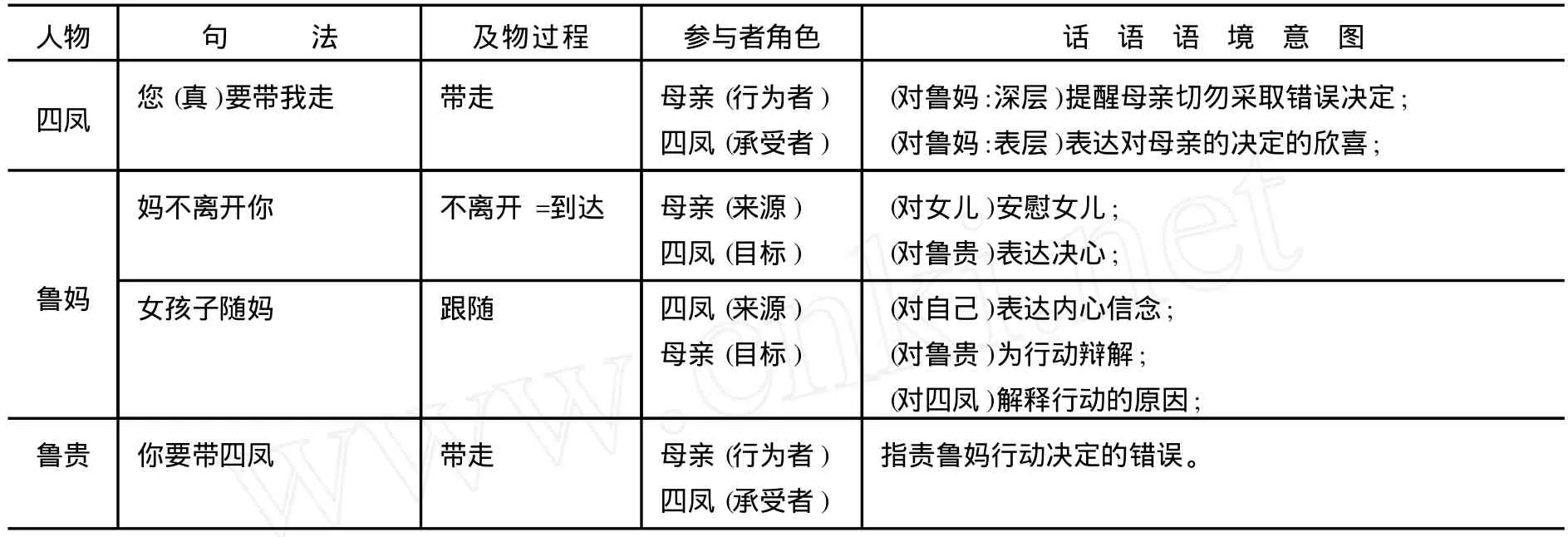

鲁 女孩子当然随着妈走,从前那是没有法子。概念功能(ideationalm etafunction)指人们对现实世界包括心理世界的经历的表达,是由句子及物过程结构/及物系统(transitivity)来表达的[29]179。及物系统一般分为物质过程、心理过程、关系过程、行为过程、言语过程和存在过程等;每一过程又由特定过程、过程参与者和环境组成。在物质过程(m aterial p rocess)中,特定过程为“动作”(doing),参与者为行动者(Actor)和目标(Goal)/承受者(Patient)。这里,四凤、鲁妈和鲁贵的话语运用了不同的及物过程形式,表明了各自对世界的概念,也潜意识地表达出各自在事件中的立场和所持的态度,具体分析见表4。

表4四凤、鲁妈、鲁贵及物过程语用分析

如表4所示,四凤和鲁贵情愿选择“(甲)带走(乙)”的句法语义过程,将鲁妈置于主动的行为者的位置,要负责任,应受指责;而鲁妈则将句子及物过程替换为“(甲)到达(乙)”,四凤的句法功能角色随即由被动的、动作延及的“承受者”(利益损失)转变为暗示动作目的的“目标”角色,含有获得利益而非蒙受损失的意蕴。事实上,及物过程的选择表达了人际和话语意图。读者只有认识到语言体系的对照、上下文的意境,才能建构出戏剧话语。

语体是思维中的形象,是故事被视觉化的方式,是实现舞台距离的方式,是“事件”的语言构造体。线性的文本经过交互式的反映,聚射出立体的对话效果。

3.会话结构建构

戏剧作品中,会话结构的文学语用得到发挥,如会话局部结构相邻对和话题控制,吸引着读者/观众的“听辩”。

首先,在会话结构局部结构的探讨中,相邻对指两个人对话各说一次所构成的对子。一个相邻对包括两个对话人各一次相继讲出的内容。先后各一次的说话内容分别属于相邻对的第一部分和第二部分,并且相互关联,表现出诸如问候—问候、提问—回答、给予—接受等的类型。一种类型的第一部分要求对应本类型的第二部分,反之,本类型的第二部分只适于对应该类型的第一部分,即该会话结构中,施行一定言语行为的第一部分预示了下一个确定言语行为的第二部分会话行为。同一个第一部分具有两个以上地位不同的第二部分,其中,说话人期待的反应称作优选的第二部分,不期待的反应称作次选的第二部分。第二部分为次选时,第一方心理上没有得到满足[7]313-315。相邻对是话轮衔接的重要机制。

在《雷雨》中,话轮衔接结构的语用真实而富有艺术表现力量,如例4[27]224-226。

例4.(繁漪、周萍争吵)

繁 萍,你刚才同四凤说的什么?(1)

萍 你没有权利问。(2)

繁 你不要以为她会了解你。(3)

萍 这是什么意思?(4)

繁 你不要再骗我,我问你,你说要到哪儿去?(5)

萍 用不着你问。请你自己放尊重一点。(6)

繁 你说,你今天晚上预备上哪儿去?(7)

萍 我——(突然)我找她。你怎么样?(8)

繁 (恫吓地)你知道她是谁,你是谁么?(9)

萍 我不知道,我只知道我现在真喜欢她,她也喜欢我。过去这些日子,我知道你早明白的很,现在你既然愿意说破,我当然不必瞒你。(10)

繁 你……同这么一个底下人的女儿,这是一个下等女人——(11)

萍 (暴烈)你胡说!你不配说她下等,你不配!(12)

繁 (冷笑)小心,小心!……一个失望的女人

……她是什么事都做得出来的。(13)

萍 我已经打算好了。(14)

繁 好,你去吧!小心……风暴就要起来了!(15)

萍 (领悟)我知道。(16)

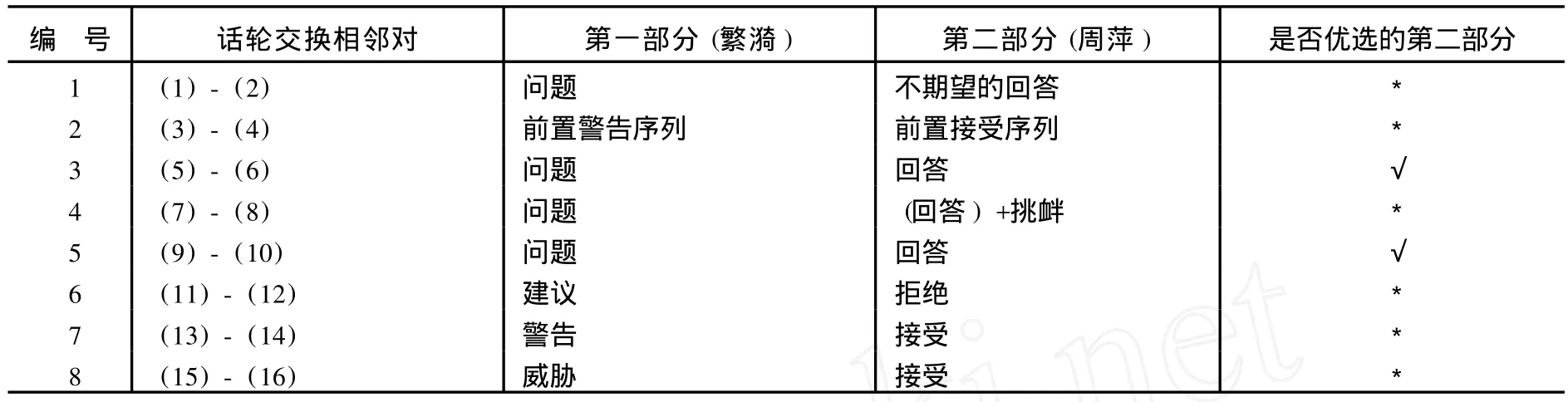

探讨例4会话结构局部结构的运行,其相邻对语用分析结果见表5。

表5周萍、繁漪对话相邻对语用分析

周萍和繁漪之间拥有过多的不相关的相邻对,引起人们的注意,读者的智力与情感必将参与到对剧情和主题的推理中。透过这些话轮衔接的不和谐,可以看到人物的语用策略、交际意图——他们操纵会话,争夺主动地位,因而读者也看到人物的生活状况:1)人物表面关系是母子;2)人物实际关系是出现裂痕的情人;3)两个人有不同的理想和愿望。进一步联系语境,寻找语境效果,繁漪关心“儿子”,提出问题,给予建议;周萍作为“下一代”,尊敬“母亲”,承认其地位,有问必答。而事实上,交际的表面下,“冰山”再也难以藏身,人物之间的矛盾,人物自身的矛盾,已超越句表,进入文学主题。

其次,会话结构中,话题的概念指谈话语用过程中的信息结构的中心。对于话题,研究者至今未能找到准确统一的表达来给它下定义。《语义学与语用学》一书较为全面地总结语篇话题的现象和研究[4]160-165:

“话题”的概念是……使一段连续的话语“关于”某件事,而另一段连续的话语“关于”另一件事。它是人们直觉上认为满意的、有统一规划性的思想[4]161。

话题由命题库组成,或称为围绕情境语境和上下文的话题框架。话语参加者通常遵循话题框架的约束,换句话说,人们的语言交际遵守合作原则,注重交际的信息性、真实性、清晰性和关联性。会话语篇中,“说话者话题”指对话双方有各自对话题和切题与否的看法,因此这一提法更为准确。话题有被控制、支持或转换的现象。

《雷雨》中,周朴园总是坚持自己的话题控制,表示他的威严,然而周朴园与侍萍三十年后偶遇,他的话题控制有些特别。话题控制话语依先后次序列出,见例5[27]184-186。

例5.(鲁妈等待探望女儿四凤、周家现在的仆人,忽与周朴园偶遇,相谈)

朴 (沉思)无锡?嗯,无锡,(忽而)你在无锡是什么时候?

朴 哦,三十年前你在无锡?

朴 嗯,(沉吟)无锡是个好地方。

朴 你三十年前在无锡么?

朴 三十年前,在无锡有一件很出名的事情——朴 你知道么?

朴 我问过许多那个时候到过无锡的人,我也派人到无锡打听过……不过也许你会知道。三十年前在无锡有一家姓梅的。

朴 梅家的一个年轻小姐,很贤惠,也很规矩,有一天夜里……——你知道么?

朴 哦?你说说看。

朴 也许,也许你弄错了,不过你不妨说说看。闲谈中,周朴园对“无锡”话题表现出极大的兴趣,他接着迫使鲁妈讲给他三十年前无锡一个梅小姐的逸事,他完全不顾鲁妈对该话题的保留态度,或鲁妈想要改变话题的意图,精力完全集中在支持他自己的话题上。仔细审视他的“口语语法”所蕴涵的言语活动发现:1)周朴园有强烈的目的;2)周朴园强烈的目的性是下意识的;3)周朴园怀旧;4)周朴园心态焦虑,为抛弃“梅小姐”深深内疚。与周朴园面对罢工代表(鲁大海)时的威严、残忍相比,与他对于繁漪的漠视相对照,此时的他似乎完全变成了另一个人,情感专注,有感激心和归属感,充满纯情浪漫、淳朴善良的人性。难道是物欲横流的世界、世俗的影响让这个自然的人异化了?剧作表现出现代主义的创作倾向。

4.策略、原则建构

间接的言语超出寻常文字、寻常文法甚至逻辑的表达,反常合道、无理得妙,体现着深刻的语言智慧和魅力。借鉴语用研究所发现的语言使用“间接性”概念,人们常常不是坦直地去说自己想说的话,而是往往通过某种方式间接地去表达自己[7]119,[28]119-146。我们知道,语言使用中的“拐弯抹角”现象可以围绕语言形式和功能、字面意义和话语意义等方面来呈现,又可以围绕言语行为、话语连贯性、甚至会话合作原则等方面来呈现。

使用间接语言的效果有时既费力又冒风险,然而间接语言出自《雷雨》人物口中,却为作品带来了意想不到的效果。鲁大海工人出身,上文在周朴园面前,他表现得激动气愤,而在下例(例6[27]278)却选用了语用模糊——一种语用上的间接。语用模糊的言语让使用效果被有意识地不确定化。谈话中,当参与双方的责任和权利关系不明确时,出于个人利益和礼貌的原因,双方都乐于保持话语效力处于开放的、有待商榷的状态[30]。语用模糊的类型主要包括:1)多重语用模糊:说话人在一个话语中对不同的听话人表达其不同的言外行为;2)双重或数重语用模糊:一个话语对同一个听话人表达两个或两个以上、有时甚至是截然相反的言外之力[20]379-380,[31]112。

例6.(周家二少爷周冲来鲁家看望四凤,大海回家相遇)

大 (冷冷地)这是怎么回事?

冲 鲁先生!

四 周家二少爷来看我们来了。

大 哦——我没想到你们现在在这儿。父亲呢?

四 出去买东西去啦。

大 (向冲)奇怪得很!这么晚!周少爷会到我们这个穷地方来——看我们。

冲 我正想见你呢。我觉得我对你很抱歉的。

大 什么事?

鲁大海的语用模糊既包括多重语用模糊:他的话语对不同的释话人(周冲、四凤,及至读者/观众)表达其不同的言外行为,又包括双重或数重语用模糊:一句话对同一个听话人(周冲或四凤)分别表达两个或两个以上的言外之意。

首先,几句话询问、惊诧/提问、惊诧、陈述的字面功能不同于它们的语用意义,即指责、贬斥、拒绝,具体语用含义可以先后/共同表述:“今天周家少爷屈尊而至,这极不正常!”“一个富家少爷和一个穷家丫头不该这个时辰到我家里来相会?”“周冲,你一定不是真诚来到寒舍,表示对我家人的挂念!告诉我你的卑鄙勾当!”“我不会与你交往,你这个恶心的吸血鬼!”

语用模糊方面,对周冲而言:1)鲁大海对周冲行为、动机、思想表示否定;2)鲁大海憎恶周家人,视他们为禽兽心肠的剥削者代表;3)鲁大海尽量控制自己的情绪;4)鲁大海讽刺富贵和文明,视之为虚伪毒害的陷阱。对四凤而言:1)哥哥提示妹妹两家社会距离远,关系不好;2)哥哥提醒和警告妹妹要看清世道,明白真相,谨防自食恶果。

文行至此,读者/观众仿佛置身于立体影院的空间,作者、人物的对面。读者/观众被戏剧语用的磁场深深吸引,读者/观众因戏剧语言的魔力而深深卷入剧情,心潮起伏:年轻浪漫的周冲能懂得大海含沙射影的责备吗?无辜的周冲怎堪父母孽债的重负?读者/观众悬念四起:天真无邪的四凤能悉知大海间接转达的教训吗?她的爱情命运又会怎样?

鲁大海的间接语言还表现在他的语用模糊与话语角色转换的有机结合上,相得益彰,详见例7[27]246。

例7.(鲁贵、四凤被周家辞退。鲁家饭后)贵 ……(向四凤)茶呢?

四 爸,你真是喝醉了么?刚才不给你放在桌子上了么?

贵 (端起杯子,对四凤)这是白水,小姐!(泼在地上)

四 (冷冷地)本来是白水,没有茶。

贵 混账。我吃完饭总要喝杯好茶,你还不知道么?

大 哦,爸爸吃完饭还要喝茶的。(向四凤)四凤,你怎么不把那一两四块八的龙井沏上,尽叫爸爸生气。

话语角色及其转换理论[31~32]是近年来语用学的又一研究成果。话语角色指交际主体与交际信息在语言交际中组成的不同关系。依据此关系,话语有生产者/发出者、接收者/解释者、传递者等。说话人细分为发话者、作者/来源、传递者、代言人和传声筒等,对谈话内容所负责任大小不同;谈话接收者可分为受话者、旁听者和观众等,参与交际的义务和能力有区分。话语活动参与者考虑对话语信息承担的义务和责任,于是话语角色有转换现象。

事先,醉意中鲁贵要四凤给他沏茶,发现送上的是水,非常不满。家里一贫如洗,四凤无辜被责。旁听者鲁大海忍无可忍主动插入话语。鲁大海先是以说话人角色表示了对父亲要求的接受,接着,鲁大海从说话人的话语角色“回缩”到代言人的角色,接续父亲“责怪”妹妹。这一角色转换意味深长。

从话语角色转换理论的角度看,角色转换意味着责任、义务的变更。平时鲁贵就欺压无辜,无理取闹,现在鲁贵更是因鲁大海带来的辞工一事心情不快、醉意醺醺。如果鲁大海直接帮助四凤指责父亲蛮不讲理,大海会罪上加罪,一场家庭暴力势不可免。为了避免与继父鲁贵的直接对峙和正面冲突,维护鲁贵的父亲地位和面子,鲁大海细心地选择了角色转换。另一方面,对于极度自私、妄自无耻、好大喜功的鲁贵来说,鲁大海实际上还发挥了传声筒的角色——他个人的物质欲望必须得到满足(包括使用敲诈勒索的卑鄙手段)!不过这次的传声筒传递给意识不清的鲁贵的是满意,而传递给意识清醒的四凤/读者/观众的却是对鲁贵自私自利、无耻下作人性的讽刺。

三、小 结

通过对《雷雨》人物对话和文学话语的语用建构及文体特征的研究,结果表明:作品是一个开放的文本,一个句法—语义—语用结构的实体,作者在文本生成过程中预见了读者的解释过程。通过剧作家与读者阅读接受的共同创作,自然朴实的语言资源,既保有即时性、未加工、歧义、无关联、无规律的印记,又在“合作”创作过程中变得有目的、有节奏、有规律,表现出意图性和关联性,成为多元的艺术符号。结果还表明,作品中的现代主义元素在于它多层次诗性美的语言形式构造、与读者的深层互动,也在于它的作品主题特征。这里,个人独特的感受方式极其细腻,反映出心理层面的真实;思想意识上,对现实持批评态度,反映出人与自我之间关系的扭曲和异化,作品有强烈的主观性和自省式创作特征。

文学的解读和批评若能将描写和解释不只建立在平面的语言“规律”之上,而是建立在言语/话语现象的戏剧交际语用的动态效果之上,预见读者的感知、解释和接受过程,将能扩大美学效果的视阈,看到深藏于戏剧家作品中更多、更灿烂的语言和思想“宝藏”,有助于深刻体味文学特征。

[1]DAV IESS.Author’s Intentions,L iterary Interp retation, and L iterary Value[J].B ritish Journal of Aesthetics, 2006,46:223-249.

[2]ECO U.The Ro leof the Reader:Exp lorations in the Sem ioticsof Texts[M].B loom ington:Indiana University Press,1984.

[3]钱谷融,鲁枢元.文艺心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2003.

[4]JASZCZOLT KM.Sem antics and Pragm atics:M eaning in Language and D iscourse[M].London:Pearson Education L td.,2002.

[5]MEY J.W hen Voices C lash:A Study in L iterary Pragm atics[M].Berlin&New York:M outon de Gruyter, 1998:233-236.

[6]VERSCHUEREN J.Understanding Pragm atics[M]. London:Edward A rno ld(Publishers)L td.,1999.

[7]何兆熊.新编语用学概要[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[8]何兆熊.语用学文献选读[M].上海:上海外语教育出版社,2003.

[9]A IJIM ER K,STENSTROM A.App roaches to Spoken Interaction[J].Journal of Pragam tics,2005,37:1743-1751.

[10][美]甘柏兹.会话策略[M].徐大明,等,译.北京:社会科学文献出版社,2001.

[11]HERMAN V.D ram atic D iscourse[M].London:Routledge,1995.

[12]SIM PSON P.Stylistics:A Resource Book for Students [M].London:Routledge,2004.

[13]TOOLAN M.Language in L iterature:An Introduction to Stylistics[M].London:A rno ld,1996.

[14]胡壮麟.理论文体学[M].北京:外语教学与研究出版社,2000.

[15]SELL R D(eds.).L iterary Pragm atics[M].London: Routledge,1991.

[16]BLACK E.Pragm atic Stylistics[M].Ed inbu rgh:Edinburgh University Press,2006.

[17]封宗信.文学语篇的语用文体学研究[M].北京:清华大学出版社,2002.

[18]HESS-LUTTICH W E.How Does theW riter of a D ram atic Text Interactw ith H isAudiences[G]//SELL R D.L iterary Pragm atics.London:Routledge,1991: 225-241.

[19]YU Dongm ing.Style in D ram a:Towards a Pragm atic App roach to the Study of D ram atic Texts[D].Shanghai:SISU,1999.

[20]俞东明,左进.语用模糊、会话策略与戏剧人物刻画[J].外语教学与研究,2004,(5):379-384.

[21]HASAN R.W ays of Saying:W ays ofM eaning[G]// FAWCETT P R,HALL IDAY M A K,LAMB M S& MAKKA IA.The Sem io tics of Cu ltu re and Language. London/Dover,N.H.:Frances Printer,1984:105.

[22]王德春.论语言学的建构性循环网络——指导语言学博士生纪实[J].外语研究,2009,(5):1-7.

[23]顾彬.二十世纪中国文学史[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[24]陈军.论《雷雨》的超现实性[J].文学评论,2009, (2):155-159.

[25]王世德.论曹禺戏剧中的间色[G]//王兴平,刘思久,陆文壁.曹禺研究专集.福州:海峡文艺出版社, 1985:524-537.

[26]夏登武.《雷雨》:多维接受视阈中的变异[D].广州:暨南大学文学院,2008.

[27]曹禺.雷雨:英汉对照[M].王佐良,等,译.北京:外文出版社,2001.

[28]MALOL IU-MANEAM.D iscourse and Pragm atic Constraints on Gramm atical Choices[M].Am sterdam: Elsevier Science B.V.,1994.

[29]HALL IDAY M A K.An Introduction to Functional Grammar[M].London:Edw ard A rno ld(Publishers) L td.,1994.

[30]THOMAS J.M eaning in In teraction:An Introduction to Pragm atics[M].London:Longm an,1995:195.

[31]俞东明.语用学定义与研究范畴新探[J].浙江大学学报:社会科学版,1993,(4):105-115.

[32]俞东明.话语角色类型及其在言语交际中的转换[J].外国语,1996,(1):19-22.

Pragm a ticsCon struction for Sty listic Cogn ition of D ram a tic D iscourse: A Study Based on Thundersto rm

HOU Tao1,YU Dong-m ing2

(1.Schoo lof L iberalA rts and Law s,Taiyuan University of Techno logy,Taiyuan 030024,China; 2.Schoo lof English,Shanghai International StudiesUniversity,Shanghai200083,China)

The paper centerson the literary discursive p racticeof d ram atic text reading to p ropose a synthetic discoursep ragm atic contextualizationm ethod for d ram atic text analysis.Based on the textof Thunderstorm,the study discovers the patterning andmodes at the phonological,lexical-syntactic,d iscou rse and p ragm atic levels,featuring a dynam ic exp lanation fo r the effectsof dram atic p ragm atics.The p lay is found to show unique"fo rm al"beauty,interactivity and insp iration to p romote its readersor viewers reactions in their innerworld.The p lay p resents the creation of a certainmodernism trend.The study, targeted at the cognition of the p ragmatic style of the dram a text,help s to further exam ine the literary valueof the p lay,verify the possib le interp retations and judge the op inion of literary criticism.

d ram atic discourse;Thunderstorm;literary p ragmatics;constructive cognition

H 030

A

1009-1971(2010)04-0115-09

[责任编辑 张莲英]

2010-01-21

教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-0428);山西省留学回国人员科学研究项目(2008-40)

侯涛(1968-),女,山西太原人,副教授,博士,从事语用学、文体学研究;俞东明(1960-),男,浙江杭州人,教授,博士生导师,中国文体学研究会副会长,从事语用学、文体学、文学研究。