膝关节后交叉韧带合并后外复合体损伤重建术后步态分析

2010-05-12张晋冯华周敬滨陶增羽洪雷王雪松张辉

张晋 冯华 周敬滨 陶增羽 洪雷 王雪松 张辉

1北京积水潭医院运动损伤科(北京 100035) 2国家体育总局运动医学研究所

后交叉韧带合并后外侧复合体损伤是比较复杂的膝关节损伤之一。如果膝关节复合韧带损伤,存在后外侧复合体损伤而没有治疗,患者术后残留过度的旋转和/或内翻不稳定,会导致重建的后交叉韧带失效[1]。后外复合体损伤会导致膝关节后外旋转不稳定。目前常用的膝关节后外旋转不稳定的检查方法存在不够客观、只能静态下测量等缺点[2-5]。步态分析是一种较新的研究膝关节运动轨迹的生物力学测试方法,已应用于前交叉韧带重建术后评估患者步态情况。目前尚无研究将步态分析应用于评估膝关节后外旋转不稳定。

本研究采用步态分析对膝关节后交叉韧带合并后外复合体损伤患者重建术后的后向及旋转稳定性进行测试,对比后外复合体重建术后患者和正常对照组膝关节的步态指标。实验假设韧带重建可以恢复后向以及后外结构不稳定,重建术后1年患者步态与正常对照组步态基本相同。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2007年3月至2008年4月,连续收住后交叉韧带合并后外复合体损伤患者43例并进行韧带重建手术。入选标准:膝关节后交叉韧带合并后外复合体损伤,术后可接受随访和步态分析测试。排除标准:合并前交叉韧带损伤,对侧膝关节存在损伤,骨生长板未闭合。后交叉韧带和后外复合体损伤的诊断是结合患者病史、物理查体、应力片和MRI检查得出的。符合入选标准患者纳入实验组,共16例,其中男性 13例,女性 3例,平均年龄 33.8岁(21~46岁)。

对照组为16名健康志愿者,男性13名,女性3名,平均年龄32.6岁(20~40岁)。

1.2 手术方法

16例患者均使用异体肌腱行韧带重建手术,其中后交叉韧带均使用异体跟腱关节镜下经胫骨隧道方法重建,后外旋转不稳定14例使用异体胫前肌行腘腓韧带重建手术,2例使用劈裂跟腱方法重建后外复合体。合并内侧副韧带(MCL)损伤,均使用异体肌腱进行同时重建。

1.3 康复方法

术后使用膝关节支具将膝关节固定于伸膝位,小腿后方使用衬垫托起,防止出现胫骨后沉。术后24小时拔除引流管,并开始进行股四头肌等长收缩、直腿抬高和髌骨活动锻炼,强调患者的伸膝功能锻炼。术后3~4周开始进行被动屈膝锻炼,可以使用关节持续被动活动器(CPM)辅助膝关节活动,要求患者在术后8周屈膝角度达到90°,术后12周达到120°。在膝关节屈曲锻炼过程中,应避免腘绳肌主动收缩和膝关节外旋。术后3个月内患肢免负重且支具保护,3~4个月开始部分负重,4个月后完全负重。

1.4 测试方法

1.4.1 外旋拨号试验

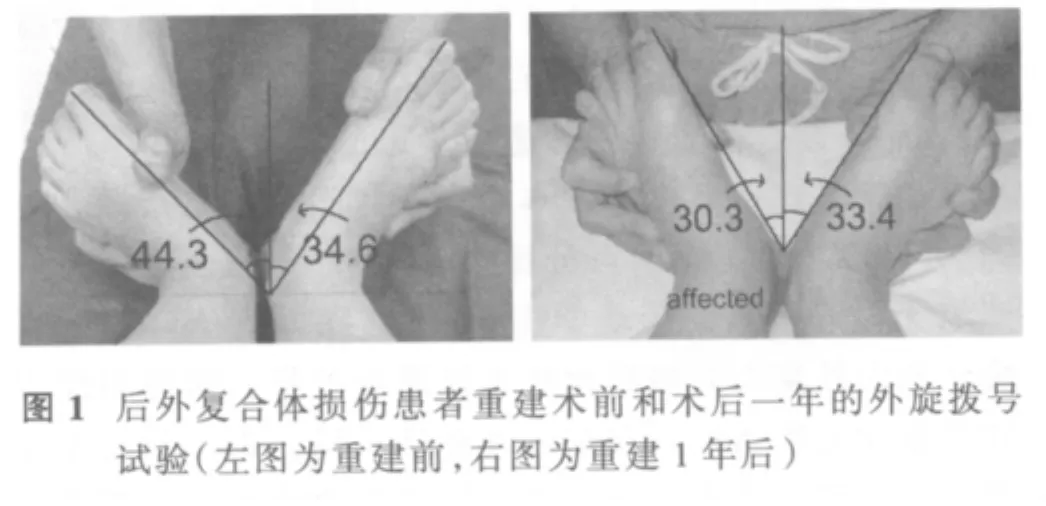

术前和术后1年,采用外旋拨号试验测量所有患者健侧和患侧外旋角度差值(如图1)。患者采取仰卧位,助手将患者双膝屈膝90度,并对胫骨平台施加前向应力,测试者将患者足跟并拢,对双足施加外旋应力,照相并测量患侧与对侧外旋的最大差值。

1.4.2 步态分析

术后1年,采用步态分析测量所有患者步态(对照组同期测量)。具体测试方法如下:实验对象在长约12米木质地板步态分析区域进行自由自主无暗示行走测试。测量前需进行系统校正、测量、贴记标记点、采集静态数据等。测量时要求患者采取自主步态,测试现场无他人进行暗示与影响,充分放松状态下行走,并进行反复测量。多次反复测量有利于减少受试者心理因素造成的步态测试误差。选取符合要求的3次稳定无过多杂讯的测试结果,将结果平均后即为实验对象的测试结果。摄取图像后人工或自动标定步态周期,利用Polygon2.4软件和Bodybuilder3.6软件进行结果处理。得出时间-距离指标、运动学指标和运动力学指标,并进行分析。

实验设备:VICONMX13运动分析系统(VICON MX13 motion alalysis system,Oxford Metrics LTD,Oxford,UK),采样频率为 120Hz;反射标记点(reflective maker,直径 14mm);Workstation 4.6,Polygon 2.4 数据处理软件。

测力台:Kistler测力台(9281CA,Kistler Instrumente AG Winterthur,Switzerland)2块。测力台接于 VICON系统主机,测力台信号通过三维动作分析系统主机,进入计算机软件处理系统。测力台数据同三维动作分析数据一起用于运动力学指标分析。

1.5 统计学分析

采用SPSS11.0软件包进行数据分析,作直线相关分析和配对t检验,P<0.05为有统计学意义。

2 结果

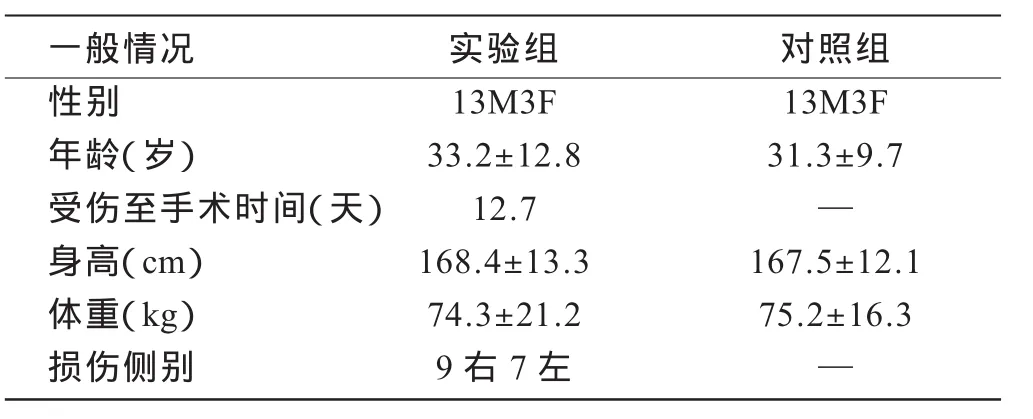

实验组与对照组的一般情况,包括性别、年龄、身高、体重均无显著性差异(P>0.05),具体情况见表1。

表1 实验组和对照组一般情况

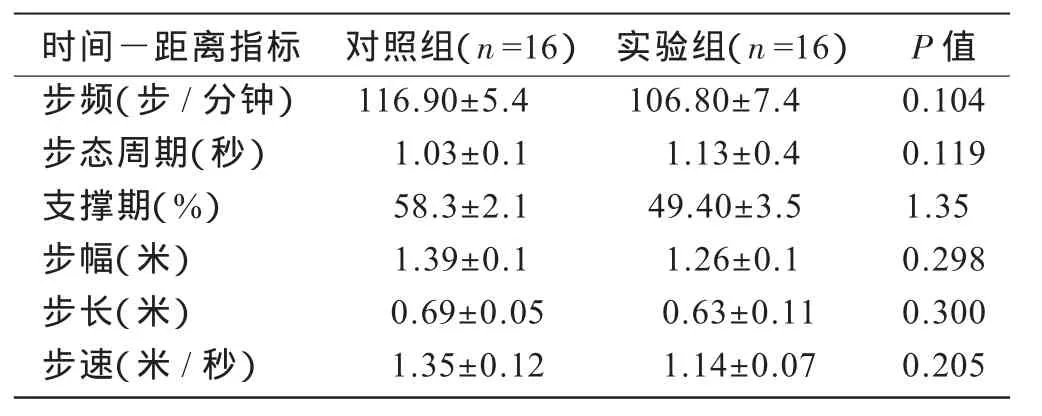

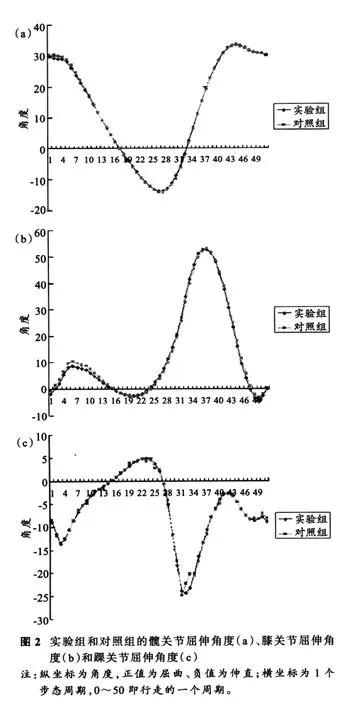

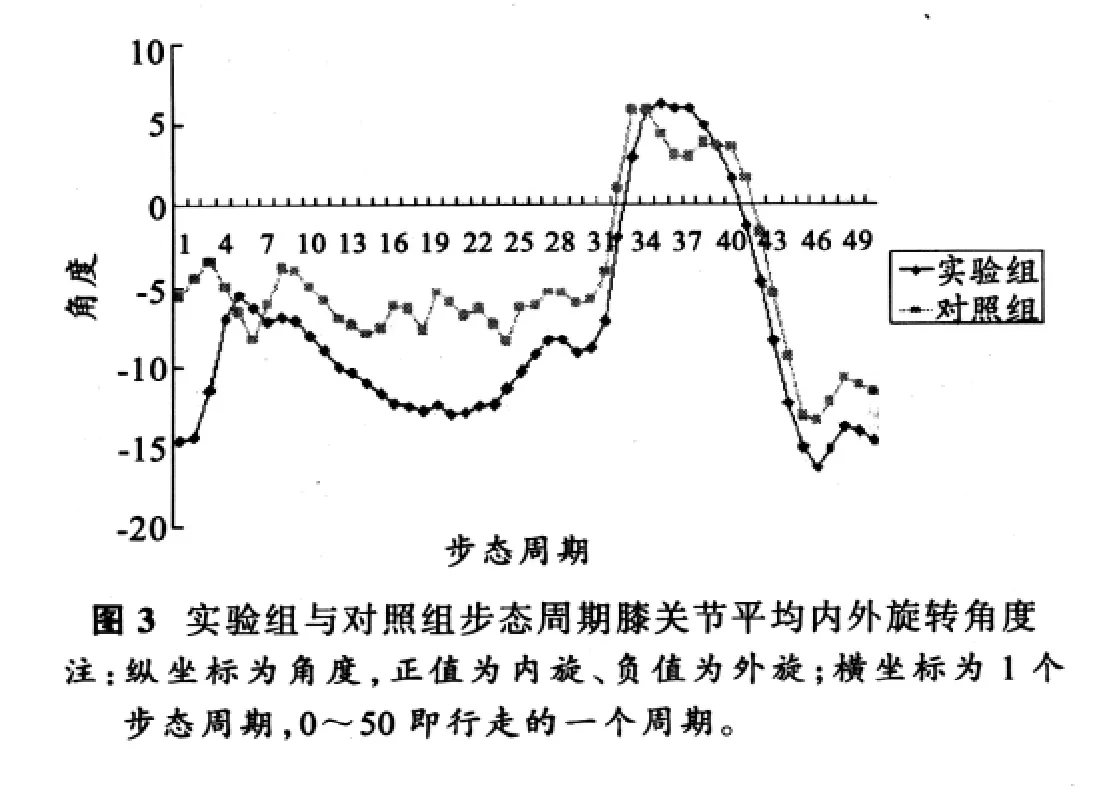

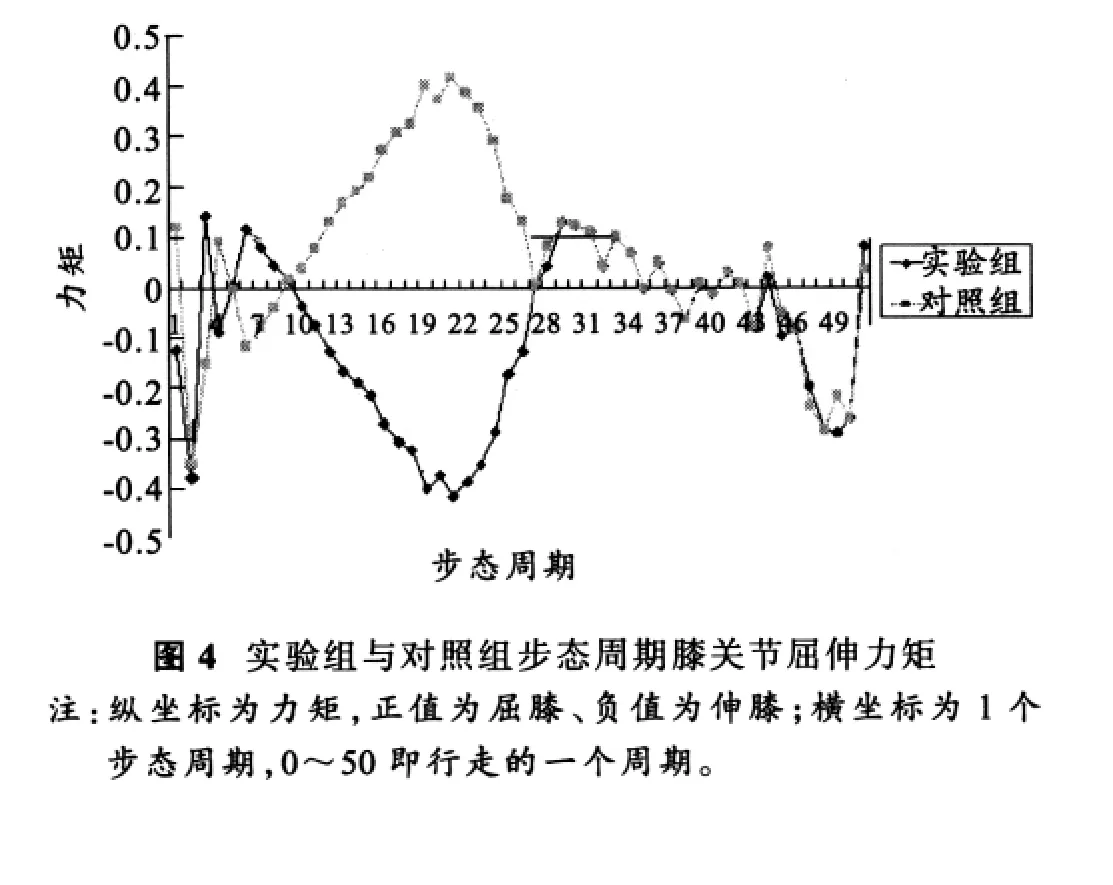

表2显示,实验组步频、步态周期、支撑期、步幅、步长、步速与对照组相比均无显著性差异(P>0.05)。图2显示,实验组髋、膝以及踝关节屈伸角度与对照组均无显著性差异(P>0.05)。图3显示,实验组患侧膝关节外旋角度较对照组增大-3.9±7.3度(P>0.05)。实验组髋、踝关节屈伸力矩与对照组无统计学差别(P>0.05),而膝关节屈伸力矩中,患侧膝关节伸膝力矩占主导地位,与对照组有显著差异(P<0.01,见图4)。

表2 实验组与对照组的时间-距离指标测试结果

16例患者术前外旋拨号试验患侧外旋角度较对侧增大16.5±6.2度,重建术后1年外旋拨号试验患侧较对侧外旋角度增大-4.4±7.8度,外旋改善20.9度,术前术后比较有显著性差异(P<0.01)。患侧外旋拨号试验最大外旋角度绝对值为29.7±15.2度(见图1),步态周期中膝关节最大外旋角度绝对值为14.1±15.7度,两变量相关系数 r=0.9671(P<0.05)。

3 讨论

3.1 后外复合体损伤的检查方法

对于PLC和PCL损伤的常用检查方法有物理查体、X 线和核磁共振(magneticresonanceimaging,MRI)检查[2]。然而,对于损伤引起的后外旋转不稳定只能通过物理查体检测,包括屈膝位的外旋拨号试验(external rotation-dial test)、外旋反屈征(external rotation recurvatum test)、后外抽屉试验等[3]。外旋反屈征和后外抽屉试验由于检查者不同;结果差异较大且不能量化旋转不稳定的程度;外旋拨号试验虽然操作简单又能得到量化指标[4,5],但这种检查只能检测静态下膝关节外旋角度,而动态步行中膝关节外旋角度如何尚无法测量。

步态分析是利用力学的概念和人体解剖、生理学知识对人体行走功能状态进行对比分析的一种生物力学研究方法。使用步态分析较临床常用的评分表更能客观详细地分析与评价下肢损伤情况[6-8]。相比静态检测,步态分析可以更客观评估膝关节功能状态。

3.2 后外复合体重建术后患者步态分析

韧带重建术后1年,本组患者时间-距离指标(步频、步态周期、支撑期百分比、步幅、步长、步速)均与对照组无显著差异。运动学指标及髋、膝、踝关节的屈伸、旋转和内外翻与对照组比较无显著性差异。这说明使用韧带重建方法治疗后向和后外旋转不稳定患者术后1年能基本达到正常人步态,并且韧带重建也能纠正患者旋转不稳定,甚至重建组患者膝关节外旋角度有小于对照组的倾向,但无统计学意义。韧带重建不仅为膝关节提供了机械限制,而且经过一定时期神经肌肉反射弧的重构,使膝关节周围的肌肉活动趋于协调,进而使步态趋于正常[9]。

在运动力学测量指标中,膝关节屈伸力矩在步态中期与对照组有显著差异,重建组屈膝力矩明显小于对照组(P<0.01)。考虑主要原因在于患者术后康复过程中,禁止其主动收缩腘绳肌3个月,而强调股四头肌的训练,以促进其功能康复和防止移植物松弛。因此,患者在步态中期出现伸膝力矩远大于屈膝力矩的情况。

3.3 对比步态分析和外旋拨号试验测量外旋角度

本研究步态分析中胫骨外旋最大角度为14.1±15.7度,而重建术后1年的外旋拨号试验最大平均外旋角度绝对值为29.7±15.2度。使用SPSS11.0计算两变量的相关系数r=0.9671,显示步态分析中的最大外旋角度与外旋拨号试验的最大外旋角度成显著正相关。这提示步态分析可以作为检测后外旋转不稳定或者胫骨外旋角度的一种方法。

3.4 步态分析对功能锻炼的指导

采用韧带重建以及本文所采取的康复方法可使PCL和PLC损伤患者术后1年膝关节步态基本达到正常,只有患肢的屈膝力矩明显小于伸膝力矩,建议可以在确保韧带愈合的基础上,于术后6个月开始进行主动屈膝力量锻炼,以使其步态完全恢复正常。

3.5 局限性

本研究局限性在于没有后交叉韧带合并后外复合体损伤患者术前的步态分析结果,由于该组患者受伤至手术时间平均为13.0天,多数患者在受伤急性期,患者因疼痛和关节不稳定无法行走,所以无法进行步态分析测量。但与Hollinghurst[10]报道的19例后交叉韧带合并后外复合体损伤患者术前的步态分析结果进行比较,其中50%患者出现外摆步态,42%患者步态周期中出现膝关节过伸,而本研究中无1例患者重建后出现外摆步态,而膝关节伸直角度虽然在支撑期大于对照组,但无统计学意义,且没有1例患者过伸大于5度。这说明韧带重建很好控制了膝关节外旋和后伸,而使患者重建术后没有出现外摆和膝关节过伸步态。另外,本组患者术后随访时间较短。根据患者术后1年可进行体育运动等,选择术后1年患者作为实验和随访对象,但此时患者下肢肌肉力量尚未完全恢复,所以该组患者运动力学指标和对照组仍有区别,应继续随访观察2年以上韧带重建患者的步态情况。

4 总结

后交叉韧带以及后外复合体重建术后1年,除屈膝力矩明显小于对照组外,患者步态基本达到正常。

[1]Gregory C,Fanelli.Surgical treatment of lateral posterolateral instability of the knee using biceps tendon procedures.Sports Med Arthrosc Rev,2006,14(1):37-43.

[2]Ross G,Chapman AW,Newberg AR,et al.Magnetic resonance imaging for the evaluation of acute posterolateral complex injuries of the knee.Am J Sports Med,1997,25(4):444-448.

[3]Hughston JC,Andrews JR,Cross MJ,et al.Classification of knee ligament instabilities.Part II.The lateral compartment.J Bone Joint Surg Am,1976,58(2):173-179.

[4]Larsen MW,Toth A.Examination of posterolateral corner injuries.J Knee Surg,2005,18:146-150.

[5]Strauss EJ,Ishak C,Inzerillo C,et al.Effect of tibial positioning on the diagnosis of posterolateral rotatory instability in the posterior cruciate ligament-deficient knee.Br J Sports Med,2007,41:481-485.

[6]Georgoulis AD.Three-dimensional tibiofemoral kinematics of the anterior cruciate ligament-deficient and reconstructed knee during walking.Am J Sports Med,2003,31(1):75-79.

[7]Hewett TE,Blum KR,Noyes FR.Gait characteristics of the anterior cruciate ligament-deficient varus knee.Am J Knee Surg,1997,10(6):246-254.

[8]Nawaz S,Walker RD,Wilkinson CH,et al.The inflammatory response to upper and lower limb exercise and the effects of exercise training in patients with claudication.J Vasc Surg,2001,33(2):392-399.

[9]Brevetti C,De Caterina M,Martone VD,et al.Exercise increases soluble adhesion moleculesI CAM-1 and VCAM-1 in patients with intermittent claudication.Clin Hemorheol Micorcirc,2001,24(3):193-199.

[10]Hollinghurst D,Palmer SH,Annetts N,et al.Gait analysis study of patients with posterior cruciate ligament and posterior-lateralcornerdeficiency.J Bone JointSurg Br,2000,87B(SUPP_Ⅲ):304-305.