邓伟由名人到人名的肖像记录

2009-11-25邓登登

邓登登

50年代

与新中国同岁,上世纪40 年代末、50 年代出生的一批纪实摄影家,见证和记录了中国改革开放30 年的巨变,他们是中国新纪实摄影的开拓人和中流砥柱,很长时间以来,他们影响着中国纪实摄影,甚至影响着中国。《数码摄影》杂志在新的一年开启了这个崭新的栏目——流金岁月,通过访谈和回顾,我们希望让读者系统地了解最近二、三十年来中国纪实摄影的发展和现状, 以及这些影像作品折射出的一个真实中国。

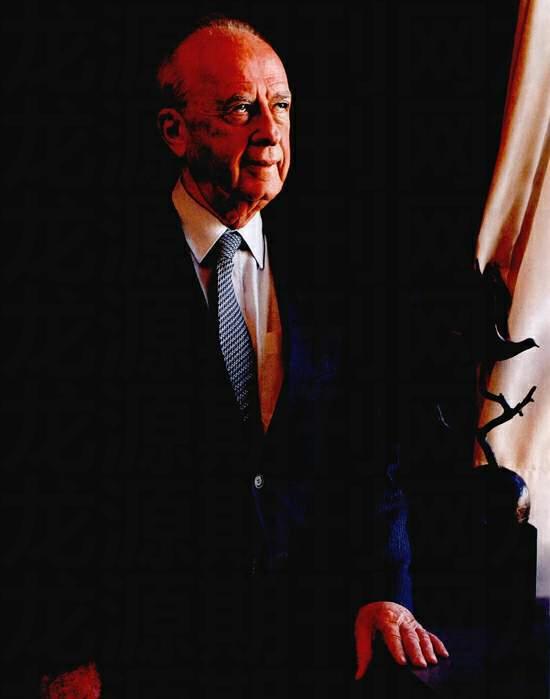

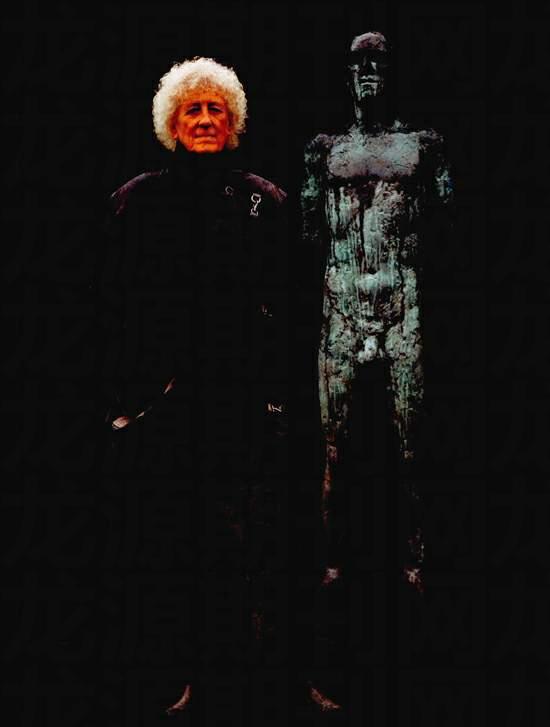

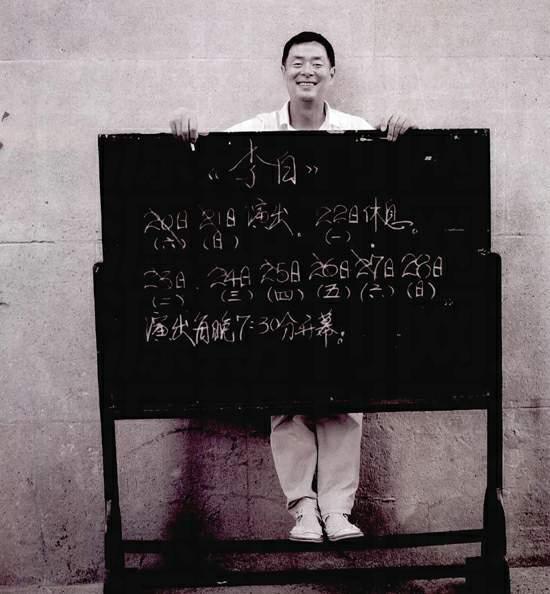

邓伟,一个普普通通的名字,但是了解摄影的人会很自然地将这个名字与诸多国内外名人甚至伟人联系起来。因为他们都曾出现在邓伟的镜头前,从茅盾、巴金、冰心、钱钟书、俞平伯、朱光潜、李可染,到罗纳德· 里根、乔治· 布什、李光耀、伊扎克· 拉宾、德斯蒙德· 图图、佩尔韦兹· 穆沙拉夫,再到杨振宁、费雷德里克· 桑格、乔治· 夏帕克等。正因为邓伟将肖像摄影的精髓发挥得几近完美,他的作品得到了最广泛的认可。

当人们熟知摄影界有邓伟这个人的时候,他的大学同班同学张艺谋、顾长卫早已经是家喻户晓的人物了。但是当我终于也能作为邓伟的校友坐在电影学院听课时,师长们却频频以邓伟的勤勉和努力来激励我们,用这位学长的十年漂泊来教导我们坚守的意义。

“我要拍中国人”

10 月17 日,在北京首都博物馆举行了邓伟新画册《北京人》答谢北京人的签名赠书仪式,我终于有机会与邓伟近距离交流一次。现场的气氛很浓烈,除了有邓伟拍摄的北京名人如演员濮存昕、公交模范李素丽、人民好法官宋鱼水、主持人聂一菁,更到场了出现在邓伟画册中的许多普通百姓,有三轮车夫、胡同里的老大爷、翠微小学学生、鼓楼下的80 后。这些千万北京人的代表,与那些名人一样被邓伟奉若上宾。

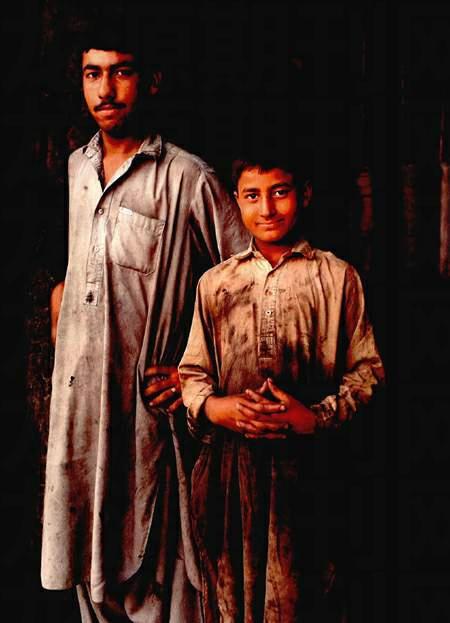

这本66 幅照片的画册,被邓伟分为“胡同”和“广厦”两大段落,既有文艺、商界、社会的精英代表,更多的却是在北京生活工作的平常百姓。风雪中坚守岗位的北京保安,胡同里改造旧房的民工,修自行车的大爷,拎着小马扎的社区值班员老太太,提笼架鸟的悠闲老头。每张照片都能看出摄影师邓伟的认真和智慧。他说每一个人物的拍摄都付出了大量的时间和精力,一张照片很简单,但沟通和交流却要花去至少5、6 个小时的时间。有时候甚至引来与被摄者的矛盾和纠纷。100 多天的时间,邓伟每天天刚亮就出门,直到天黑才回家,这对于今年已经50 岁的他来说,确实非常辛苦。

在之后的采访中,邓伟透露计划明年完成《中国人》的拍摄。他说拍摄中国人的想法一直就有,最近得到作家刘恒的鼓励,他更坚定了拍摄中国人的想法。早在上世纪70 年代,他学摄影之初,就开始有计划地为中国文化老人拍摄肖像。抢救这些刚刚经历了十年浩劫一代精英的影像资料。随着这批中国当代文化史上的名人相继谢世,1986 年,他出版了《中国文化人影录》,这些几乎可称为孤版的作品,引起了中国文化、学术、艺术界的强烈共鸣与巨大反响。可以说,邓伟开创了新时期中国名人肖像摄影的先河。之后虽然邓伟历经艰辛,在世界名人肖像拍摄中声明骤起,但他同时更关注的是普通中国人的肖像表情。就在这篇采访文字截稿前期,邓伟还委托学生嘱咐我多用普通人的照片,少用名人的照片。

“我把青春交给了等待”

1990 年,刚过而立之年的邓伟,做出了一个改变他一生的决定——自费环球拍摄世界名人。这对于一个没有雄厚资金又没有过硬的关系,外语也不是很好的普通人,无异于痴人说梦。就连一向激励他的钱钟书老人都不赞成。钱老形容这就像“置身于漂浮在大海上的一叶扁舟,船上甚至没有桨,只能借双手向前划行。这种情况下,要想靠岸,谈何容易” 。

然而下定决心的邓伟表现得义无反顾,他不仅去了,而且一去就是8 年。这8 年间,邓伟依靠日日打工谋生,同时只能用原始的寄信的方式,争取为全球各地的世界名人拍照的机会。为积攒拍摄经费,他每天在嘈杂的机器声和呛鼻的烟尘中出卖体力。邓伟总是把日常生活支出降到最低,为了能多攒点钱。因为一旦有人同意拍摄,无论是非洲还是美洲,他都必须立即启程。为节省开支,将近一年时间他借住在一家外卖店的杂物间里,晚上凑合着睡在长凳上。“那时候,想象着晚上能睡在床上,就是非常美的事了。”

每年,邓伟会向世界各地寄出上百封邀请函——邀请这些政要或者名人接受他的拍摄。其实早在1986 年,邓伟就给里根总统发过信,每年一封,每封信的内容都一样,只是开头的第一句话不同:“我叫邓伟,今年27 岁……今年30 岁……今年31岁……今年32 岁……”,直到1994 年,他终于得到了为里根拍摄的机会,这一等就是8 年。

普通人看来,把精彩的岁月花在一个虚无缥缈的拍摄机会上,简直就像“等待戈多”那样荒诞。其实这个等待的过程,并不是傻等,邓伟也在不断的学习和提高自己。并且把自己总安置在一个紧张的状态下,随时有拍摄的答复,即刻出发。

邓伟镜头下的世界名人,表现出来的状态都非常真实,同时不拘一格。这表现出邓伟从心态上对这些名人的认知。“摄影本就是瞬间的艺术,我的工作不仅要确保每次拍摄的成功,还要为每个拍摄的瞬间申请许可证。我从不愿把世界名人形容成高山,我们无须仰视他们,因为他们只是些为人类作出了贡献的普通人。但我不得不承认,一次次设法走近他们的过程真可谓难于上青天。”拍摄他们时邓伟会根据自身的意愿,对被摄者作出合理的要求。例如在加拿大拍摄著名肖像摄影家卡什,卡什将拍摄地点定在了一家五星级酒店的房间,房间内的墙纸十分花哨,卡什还特意穿着了一件同样花哨的服装。邓伟大胆地提出换到酒店大堂,运用简洁的背景,并要求卡什换一套简单一点的衣服,摄影家看邓伟这么认真,果然换了一套服装。

为了拍摄以色列总理拉宾,他联系了三年。第一年,他只收到彬彬有礼的回绝信,“拉宾总理很忙,没有时间拍照,谢谢你。”第二年,他收到了拉宾亲笔签名的肖像照片,但拍摄请求却仍被拒绝。后来他写信给拉宾总理,直言不讳他不喜欢总理寄给他的照片,认为那张照片没有体现出总理个性特征和神采,同时表达了希望用个性化风格展示总理风采的愿望。1994 年底,邓伟获得了拍摄机会。拉宾是当年“诺贝尔和平奖”得主,领奖前的忙碌中,匀出了十几分钟给他。但拍摄时,面对一脸倦容的拉宾,邓伟大声说:“你沙漠中作战的军人风采哪儿去了?”,拉宾闻听此言,顿时肌肉紧缩,面色亢奋,用手猛地一拍窗台,邓伟于是有了理想的拍摄瞬间……但不幸的是,这次拍摄后不久,拉宾遇刺身亡。

就这样,邓伟在海外漂泊了近十年后,终于重返国内,他的名字也被越来越多的中国人所熟悉。当聚光灯和镜头开始频频对准这位中国式的阿甘,邓伟说:“我是把最宝贵的青春生命交付给等待,才艰难地换取到一次次短暂的拍摄机会的。”

我从来没有停止过基本功的训练

在邓伟的自传性三卷本《邓伟日记· 八年》中,张艺谋为之写了一篇序。序中讲了一个小故事。1988 年邓伟的老同学肖风在新疆天山脚下拍电影,突然发现数公里外的雪山上有个人影闯入了镜头。雪山上空气稀薄,积雪很深,那人走得很慢。肖风推到长焦一看,那人竟是邓伟。他一个人在天山上干嘛呢?于是用扩音器喊邓伟的名字。邓伟听见有人叫他,也用相机长焦看到是肖风。同窗异地偶遇,倍感亲切。后来同学们问起邓伟究竟一个人在天山上做什么,他说:“我在磨炼我的意志。”同学哄堂大笑。张艺谋说:“我也跟大家一起笑,但我的心里忽然多了份深深的感动。”

采访邓伟时, 他说当时正准备拍摄世界名人的计划。为了增强自己的身体和意志,同时适应不同环境的变化,他从新疆到海南岛,不停地锻炼自己。不仅是这些,到现在为止,邓伟每年还会给自己出题,保持紧张的工作状态,让自己不致松懈。邓伟有一句很通俗的名言——“成功不是便宜货”。这种严谨的治学态度不是一朝一夕养成的,这里面不仅有他自身的勤勉,还得益于几位名师大家的教谕。

说到这里,不得不羡慕邓伟的际遇。17 岁时邓伟表姐所在的医院住进一位老画家,邓伟就拿着几幅画作到医院请教。几个月后,老画家出院,邓伟登门拜访,见画室挂的画都署名李可染,恍然大悟。从此年近古稀的李可染成了邓伟艺术上的第一位老师。之后,他又有缘师从美学家朱光潜。在邓伟的一篇感人至深的美文——《门,轻轻的敲》中,他详细描述了大学期间拍摄钱钟书不得见,后逐渐被钱钟书、杨绛夫妇认可的经历。看起来就好像武侠小说中,涉世不深的毛头小子,接二连三被武林高人点拨,历经磨难后,遂成名家的经过。令人感叹,也令人欣喜。