意义非凡的“中国之最”

2009-09-16张明华

张明华

意义非凡的文物被另项最后表述,显然区别于重大的发明创造,区别于夺人眼球的珍品文物。但既冠以“意义非凡”的定语,就是说它们会具有不容忽视的、特殊的文物价值。

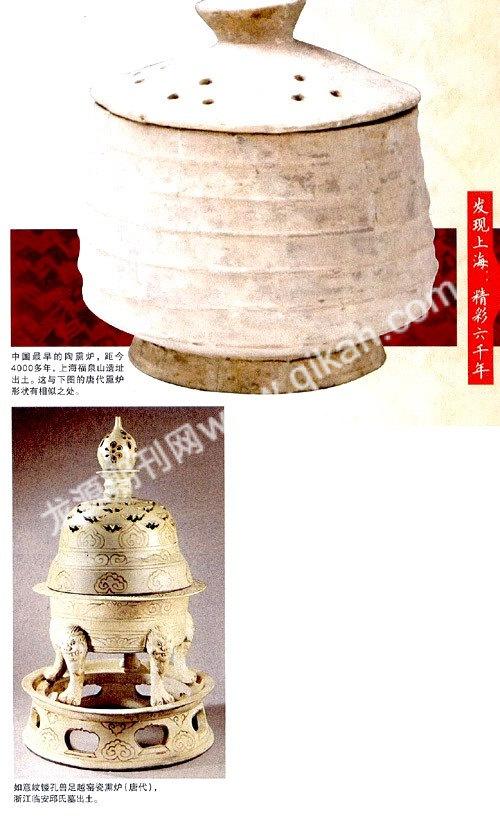

香飘千年:中国最早的香熏

香熏起源于史前、盛行于秦汉,灿烂于唐宋,绵延于明清。用石、玉、陶、瓷、铜、竹等材料制作。器形繁复,有匣形、盒形、钵形、鼎形、球形、筒形、笼形;莲花形、桃形、灵芝形;鸭形、鹤形、狮形;博山形等。香熏所用香料产于广东、广西、云南、贵州、海南、台湾等区域,不少产于境外,有枫香、白胶香、麝香、甲香、豆蔻香、詹糖香、沉香、郁金香等。香薰的使用功能分为两大块:生活中的驱除蚊蝇、芳香空气,提神醒脑,熏衣留香和意识形态的礼仪上的“熏香”、宗教上的“焚香”、坐课哲思的“香席”。由于香熏使用的对象大都是皇家贵族或有地位的文人雅士,因此,呈现在人们面前的几乎件件都是精品。

中国的香熏文化是十分系统、十分神奇、十分瑰丽的。然而出人意料的是,1983年在青浦福泉山上的发现,证明四千多年前的上海人已经使用了熏炉,经相关资料的检索,是上海先民率先发明、使用了熏炉,并开创了中国的香熏文化。

竹节纹带盖陶熏炉出土于上海青浦福泉山高台良渚大墓。口径9.9厘米,高11厘米。泥质灰陶,造型朴实,大口,斜直腹,矮圈足,腹部饰六周竹节纹;笠形盖上有三孔为一单元的六组十八个小圆孔。有报道称时代与其相近的辽西牛河梁女神庙遗址红山文化堆积中也出土过时代相当的陶熏炉,可惜的这是一只盖子,主体已经缺失,无法证实是否,无法相提并论。

出土陶熏炉的福泉山74号大墓,一墓出土玉、石、陶器竟达171件文物,颇为惊人。其中有代表当时最高权威和巫术功能的由冒、镦组合的豪华型玉戚,有珠、锥组合、十分精美、珍贵的玉项链,有良渚文化中刻画最繁复、精细,保存最完好的薄壳胎黑衣陶双鼻壶(此器放在手上,轻薄如纸,上面的禽鸟、蟠螭纹抽象、神秘,线条纤若游丝,真不知良渚人是如何思想、如何刻划出来的)。考虑到其特别孱弱的质地,其最可能的用途是专门用于礼仪的置酒祭器。其他还有玉锥、玉璜、玉梳脊、环及陶鼎、豆、、罐等一大批随葬品。当然,在规格如此高贵的大墓中出现陶熏炉,也是门当户对、恰如其分的。可以设想,这位生前在福泉山一带的良渚首领或王,在宽敞的厅堂里,沉浸在香烟缭绕之中,为上海的先民行巫事,议大计,祈幸福,该是一个多么温馨、多么生动的场面。

很有意思,最早的香熏发现在上海,中间还出土过汉代的瓷质熏炉等,明代更有以小巧玲珑、精雕细刻、纹饰高雅的文人气息而独树一帜的“刘阮入天台”图竹刻香熏等。

人类最早的觅食活动是采集与狩猎,野外的露营、洞穴生活及十分简单的衣着,使他们被无所不在、避之不及的蚊叮虫咬搅得寝食不宁苦不堪言。也许是偶尔雷击引起的丛林大火或炊烤的烟幔,能有效驱阻蚊蝇害虫启发了他们,先民们开始有意识地在自己的栖息地堆起树枝蒿草焚烧。以后又逐渐发现一些松柏等芳香型植物,不但有更佳的驱虫效果,而且有提神醒脑的作用。在此基础上,随着时间的推延,经验的积累,用材更加细化和明确。与此同时,中国先民历来对天地十分敬重、敬畏,但当时毕竟上天无路,入地无门,不知道有何途径可以与天地沟通。他们直观地发现高山离天最近,就爬上山顶去接近上天;发现飞鸟能凭空直冲蓝天,就用木、象牙、美玉刻成鹰鸟,作为他们的助手,以与上天取得联络。终于有一天,他们发现青烟轻扬,也能升上高高的天空而去,于是对烟火寄予了厚望。他们甚至在山丘上或平地上堆筑高坛作为祭坛,把玉帛、牺牲放在柴堆上焚烧祭天,让上升的烟火帮子民捎去敬呈上天享用的珍贵礼物,以期上天降福于人间。这种习俗演绎发展到后来,为了让先人在另一个世界中享用,直接衍生出了焚烧衣物的形式,另外还深入、细化出各种香熏文化形式。由简单的切割和研磨原材料的熏、烤,又制成为香丸、香饼,或悬吊燃用的盘香、插置点燃的粗长型棒香和细小的线香。人们在书房中、卧室内、宫殿间、祭坛前、供桌上、墓地里,选择不同的香型,提神醒脑、驱除蚊蝇、礼仪宾客,或香烟直上捎去信息、捎去供品给先人和天界。从最近的一份资料上发现,人们仅用于闻香的器具就有取火罐、香炭盒、香盒、香匙、香夹、押灰扇、探针、顶花、灰铲、香帚等多种。而所用的熏料也由开始时的一般的茅草、树枝,一般的芳香型植物,到有选择地寻觅、培植效果更佳的香料。闻香的过程则对坐姿、捧炉、鼻嗅、体会、传位等有更严格的程式要求,甚至需要即时在香笺上笔录,依灵敏的感官和丰富的想像力,用借景、赋诗诸形式,留下对香道气息的感触和心得。

然而,所有这些,似乎都源自四千多年前上海福泉山遗址良渚大墓所出的这件陶熏。

照影驱妖:

中国先民使用镜子的最早物证

《广雅》曰:“鉴谓之镜。”说明鉴与镜是一个意思。《说文》有:“鉴,水盆也。”甲骨文中的“鉴”字,就是一个人跪在地上对着水盆照脸的象形文字。因此,很有可能是水能照出人、物影子的原理,引发了以后形形色色的镜子。它们用铜、铁、石、陶等材料制成,铜镜盛行时,有用错金银、金银平脱、镶嵌和漆绘等特种工艺制作,近现代多用玻璃,也有塑料、有机玻璃等涂银而成。不过,固体物化的镜子,就世界文明史上出现甚早的事实证明,它应该起源于石镜。据说在距今七八千年的土耳其恰塔尔休于遗址的女性古墓中,出土过石镜,这要比公元前2800年伊拉克基什遗址出土的早期铜镜早了好几千年。中国出现铜镜的最早年代大约距今四千年左右,是黄河上游青海省贵南县尕马台和甘肃省广河县齐家坪齐家文化古墓葬中的七角填斜线纹铜镜。

上海同样出土过不少精美的古镜,其中要数四千多年前的金山亭林遗址的石镜别有意义,它是中国先民使用镜子的最早物证。

记得1973年初,我刚到上海博物馆工作几个月,单位领导为了提高我们的业务水平,去金山区亭林遗址学习考古发掘。有一天,在我实习的探坑中,发现了一件用片状黑色板岩打制而成的扁平圆形石器,正面经精磨,光可鉴人,背面及周边轮廓留有原始打击遗痕;直径约20厘米。当时我并没有发现它有什么特别之处,更不会想到它会是一面镜子,只是在对出土文物作必要的清洗过程中,无意间自己的脸庞竟被清晰地映现在这片石器上时,才发现它还有照面的镜子功能。但自己毕竟初出茅庐,根本不知道天高地厚,对这块石镜的时空概念,文物价值、历史地位一无所知。后经老同志指点,才知道出土这件石镜的地层,属于太湖地区新石器时代的良渚文化层,而良渚文化的全部年代在距今5200年至4000年前后,历时1500年。出土石镜的亭林遗址良渚文化层炭化木经碳-14测定及树轮校正数据,距今4800±130年——4320±70年。

石镜与陶镜有专家认为都是明器,是不实用的、仅供死人随葬的东西。现在从亭林石镜实际使用的情况看就不一定了,因为只要在磨光的一面抹上清水,效果很好。陶镜怎么回事,笔者没有看到不敢妄下断言,但如果将良渚文化细洁光滑的黑衣陶做成光滑的镜子状,再在上面抹上清水,相信效果也不会差到哪里去。在金属尚未发明的时候,石镜和陶镜应该是人们的日常生活用品,至于以后如汉代滑石镜等,因确无照面的功能,应该是明器。

良渚文化是我国新石器时代最发达的文化之一,从一些贵族首领或王的大墓中曾经出土过大量的玉、石、骨、牙雕饰品,结合亭林石镜的发现,说明良渚人已经十分在意仪表方面问题。由于良渚贵族首领或王多兼职巫师,他们负有频繁的通天的神务,除了头上的挂饰,面孔上还要彩色纹面,镜子的使用已经十分频繁。北方萨满教的萨满(同巫师的职能)作法时,挂在身上的众多法器中也有托里(指铜镜),因此,不排除良渚巫师把石镜作为照妖、驱鬼的法器来使用。

针拨即明:

出土文物上首见成功案例

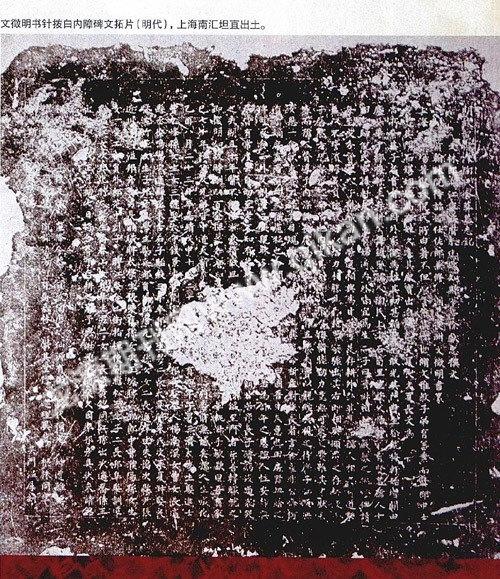

1980年在南汇坦直镇发现的一方墓志铭,志文主要记载了明嘉靖年间坦直乡绅倪镛之妇陶氏的生平,颂扬她“内支其家,外御人侮,辑睦勤力,竟无可乘之爨”的善理家务的事迹。其中:“长子济病没,过哀,哭之,失明且十年,医不能治。淑秉精诚,旦夕□□□□□□□□□针至门者,云:善转。就之,即复明如故时”一段,读来颇为蹊跷,尤其是那些缺损的字,使内容的理解更加困难。缺字前比较明白,说陶氏对大儿子的过早夭亡,悲痛过度,哭瞎了眼睛,十年之久竟无医生为她治愈。缺字后面,显然是说有一位医术高明的医生,用“针”治好了陶氏的眼睛,而且恢复光明跟过去一样。问题是这位医生使用了什么针?采用了什么医术?令人无从判断。

经查《乾隆南汇县志》,在人物志中发现陶氏次子倪淑传,记有“母丧明,日夜焚香祈祷,后遇异人,针两眦,目复明。”《光绪南汇县志》则说倪淑“因母丧明,日夜祷天,遇异人,针两眦,即愈。”很清楚,志文的九个缺字,应该是“焚香、祷天、遇异人”等相类似的语句。剔除“焚香、祷天”之类的虚无的成分,志书上“遇异人、针两眦”,“目复明”,“即愈”,志文“……善转,就之,即复明如故时”等记述,是我们进行探讨的重要线索。

我国古代的医针,早在先秦的《左传》中已有述及,在《黄帝内经》上有关于“九针”的长短、形制、主症,以及它们可以用于针灸、按摩及外科手术的详细记载。战国初年的文献上已有记载。“公梦疾为二竖子曰:彼良医也,惧伤我焉,逃之。其一曰:居盲之上,膏之下,若我何?医至,曰:疾不可为也,在盲之上,膏之下,攻之不可,达(针)之不及,药不至焉,不可为也。”(《春秋·左传·成公十年》)1972年甘肃武威发现有关针灸术的汉简,山东汉代画像石上也有形象的针灸图,以后唐王涛《外台秘要》卷二十一《出眼疾候一首》,明代傅仁宇《审视瑶函·拨内障手法》等不少文献有针拨白内障医术的记载。给陶氏医眼的“异人”用了什么针?医的哪种眼疾?

上海龙华医院眼科专家邹菊生教授分析,如果志文提及的针是金针,所用的方法为针灸术,那么临床认为对哀哭致盲,一般有以下几症能取得较好的疗效:一是角膜感染后生成一种薄衣,盖住瞳孔;二是眼底出血,阻隔了视网膜;另有一种可能是视神经微缩,影响视力。但这三种眼疾,用针灸治疗,愈期都很慢,与墓志记载“失明且十年”手术后双目“即复明如故时”,县志记载“即愈”所反映的很迅速的、似乎是一次性的情况相矛盾,所以,上列病症可以排除。那么陶氏所患的眼疾,会不会是白内障?“异人”采用的医术会不会是针拨白内障的方法?邹医生认为完全可能。从致病的原因来看,过分的情感郁结,能使一些原来尚存一定视力的白内障患者症状迅速恶化并致盲;另一方面,白内障患者采用针拨术治疗,能够达到当场动手术,当场复明的效果。而志文中出现民间医生“善转”一语,更增大了这一可能的存在。

江浙一带,人们至今对盲人有“瞳人反背”一义的认识,认为人的眼睛能否看到东西,主要取决于眼睛里的“瞳人”,“瞳人”朝前,,眼睛就能看清面前的一切,朝后则。当然,人的眼睛里本不存在什么“瞳人”,这不过是人们对瞳孔的朦胧认识。但正因为有此一说,所以古代“善转”就能与今天“擅长针拨白内障医术”相通了。因为针拨白内障的手术过程,正是用医针将遮住瞳孔的白内障拨摘或压下的过程,而这一拨摘和压下的治疗过程,在一般人看来与转变瞳人方向的过程无异。据此,南汇坦直墓志铭记载的正是一件不用任何药物,仅凭一针挑拨即愈的,震惊世界的中国针拨白内障的成功医案。经检索,这也是我国出土文物上出现针拨白内障成功医案的最早、最直接的记录。据墓志上的纪年推算,此案应在明正德末年——1521年。

此方墓志铭上的文字由大名鼎鼎的才子文徵明篆书,其增加的人文价值则另当别论。文徵明是明代中期最著名的画家、书法家。美术史上将他与沈周、唐寅、仇英并列,合称“吴门四杰”。

贵妇珍藏:

中国诗赞系说唱文学的最早刻本

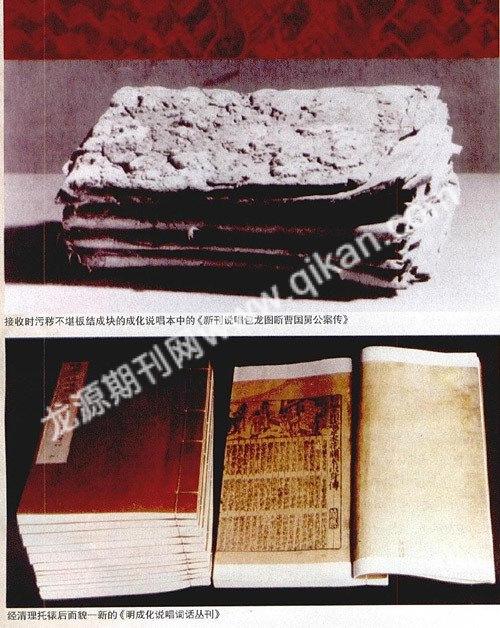

元明两代是中国戏曲发展史上兴盛时期,元杂剧家关汉卿的《窦娥冤》,明戏剧家汤显祖的《牡丹亭》等,无论作者还是作品,在世界戏剧史上都是具有光彩夺目的地位。1967年上海嘉定城东澄桥村出土了北京永顺堂刊印的《明成化说唱词话丛刊》(以下简称《说唱本》),是现存中国诗赞系说唱文学的最早刻本,在中国文学、戏曲和版画史上的地位十分重要。它的发现,使人们弄清了“词话”的全貌;其中《花关索传》是研究《三国演义》不同版本的重要资料,《成化本》插图更是国内现存最早的戏曲小说的插图版画。

《说唱本》在地下五百多年,因受棺内石灰和尸液的侵蚀,出土时已黏连成块,不堪入目。后经修复专家的努力,放药水中浸泡,热水中蒸煮,清水中漂洗,竹篾片一页页挑剔,遂“起死回生”。《说唱本》的意义确实重要,影响也很大,惊动了中央,要征调到北京。当时马承源先生担心被当时负责文艺的江青扣留,特请馆里最好的摄影师,拍下每一页,以备不测。

说唱词话是唱本、鼓词、弹词的祖先,要认识《说唱本》并非易事,因为古代戏曲版本的研究历来就是一个冷僻的领域,繁琐、晦涩,难以表述,不过这也不是绝对的,其中有些内容在某些高手大家的妙笔下亦会出现引人入胜的情况。赵景深先生是复旦大学教授,是与鲁迅同时期的学者,也是我国最著名的戏曲史学家之一,生前曾一度坐镇上海博物馆,专门钻研表述。汪庆正研究员是上海博物馆副馆长,文物学泰斗、版本学家徐森玉的高足,并且是评弹“薛调”创始人薛筱卿先生的乘龙快婿,博学多才。《说唱本》由他们研究真是轻车熟路、水到渠成,其精华所在、珍贵程度让人一目了然。

也许是封建统治者的共症吧,他们对民间说唱都很反感,视若洪水猛兽。《元史》卷五十三《禁令》中,甚至将其归于民间子弟不务正业、聚众淫谑的明令禁止之列。然而具有极大讽刺意味的是,作为统治阶级一员的说唱本主人,竟是明朝西安府官僚宣昶的女人,她死了还要把它像宝贝一样珍藏在自己身边。

《说唱本》中的插图是木板刻画的。是现存最早的戏曲小说的插图版画。我国宋元时代书籍的插图版画大抵是上图下文的形式,而至此各篇插图的位置和形式发生了不少的变化。有每页上插图占1/3版面的,有间隔数页插一满版的,也有间隔数页插上下二幅合一页的。上图下文显然是承继了元代的风格。但多数是满版或二幅合一的形式,以前人们多认为这种形式形成于明万历时,现在至少可以提前到成化年间。这种文字与图画相映成趣,互为补充,增强感情效果的著书形式,使中国连环画的起源与演变增添了丰富的资料。所画的内容主要表现人物故事,画风也变工致为较粗犷,诸多的画幅内容,特别是许多形象化的东西,填补了文字描述上的欠缺。笔者粗粗地归纳了一下,图画中出现了品种繁多的兵器,车马、旌旗、城阙、房屋建筑、家具、鞋帽服饰。风俗、丧葬礼仪,杀戮刑罚等等,只要分门别类地摹画出各类图表,就是一份极有研究价值的历史资料。

其实,上海地区还发现相关的戏曲文物:如徐汇区斜土路出土明代戏台铜镜,采用高浮雕的形式,在圆形的镜背颇有层次感地用台前的雕栏、台顶的花檐、两侧的门扇,勾勒出一座明代相当华丽的舞台,而六个人物及神龟、仙鹤,在纵深的舞台中排列有序、饱满,姿态生动。从他们手中依稀辨认的团扇、玉版等的道具判断,他们似乎正在演绎人们耳熟能详的八仙故事。

中国展示文艺戏曲等内容的手法十分丰富,历史十分悠久,距今四五千年马家窑彩陶上的舞蹈,汉画像石上的杂技,金代砖雕上的杂剧,给人们留下了深刻的印象,而在一面很小的铜镜背面铸塑出如此复杂的风景与戏曲人物故事,这在中国铜镜史上更是罕见,这让我们从另一个角度感受到明代戏曲文化的普及及发达。

亘古鱼米:

最早发现的人工栽培水稻

稻米是人类的主食之一。1961年,在青浦崧泽遗址马家浜文化层清理到的炭化水稻谷粒,经浙江农业大学专家的鉴定,是人工栽培的粳稻和籼稻。中国科学院考古研究所对同层木头的放射性碳素测定,距今约6000年。这是我国首次经科学发掘、鉴定并公布的人工栽培粳稻和籼稻。虽然最新发掘资料证明,我国栽培稻的历史已有一万年,但上海的率先发现,在我国水稻栽培史上具有里程碑式的意义。■