深藏不露的“上海家珍”

2009-09-16张明华

张明华

上海有没有出土于自己土地上的珍宝?太多了,也太太精彩了,金、银、铜、铁、竹、木等各种质地的都有,其中不少还是国宝级的。只是没有条件展出,常年深藏库房,“养在深闺人未识”。这里我们先借着图片,给你展示一部分。

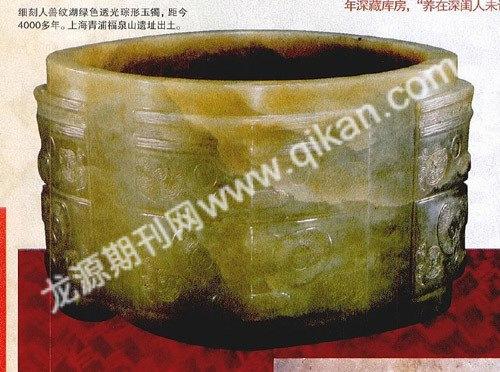

价值连城的玉镯

上海福泉山遗址一件距今4000多年、良渚文化的湖绿透光细刻人兽纹琮形玉器,因其图案人兽难分、刻纹出奇繁密、线条纤若发丝、工艺无法解释、材料来源不明、用途神秘莫测让专家们一时困惑。一旦破译,其文物价值不可估量。

是琮?是镯?过去,文博界对外方内圆的玉器几乎众口一词地称其为玉琮。事实上这一类玉器在良渚文化中尤其多,它们的大小、质地差别很大,把它们统称为“玉琮”显然是不妥当、不科学的。有些小型的琮形器是玉项链上的组合部件,是玉管。有些质地粗劣的大琮或长琮,在墓中往往有多件或几十件的,应该是明器。像福泉山出土的细刻人兽纹琮形精美型器物,应该归纳在哪一类,有什么功能?

它们的高度都在3—10厘米左右,孔径均在6—7厘米之间,与普通人手腕的径长5—6厘米接近,而且能见的几件内壁都很光润柔和,有长期与人体接触的迹象。考古现场记录这些玉器的出土位置几乎都在人骨架的手腕部。上世纪80年代中期,中国播放过墨西哥电视剧《复仇美妇人》,其中女主角手上戴的腕饰就是外方内圆的手镯。尤其可靠的是1990年上海在亭林遗址出土的良渚墓葬人骨架的手臂上,见到了一件外方内圆的骨镯。1992年报道江苏赵陵山一件,1995年在浙江桐乡普安桥一件恰巧都穿戴在人骨架的手臂上。如此,这类外方内圆的玉器可以认为是良渚先民的玉镯。此说不久在文博界得到了广泛的认可。

此镯以四角为中脊线,刻上下四组纹饰。上面是两组横棱两小圆眼和宽扁的嘴,下面是两椭圆形大眼鼻梁和宽扁的嘴。上下两组纹饰的外上角各有一只小鸟。比照浙江反山遗址一件大玉琮上最完整、最细密的上人下兽的图案。上面的小眼睛原来表示是一位戴着羽冠的巫师(当时的巫师与首领互兼),下面的大眼睛表达了一只阔口獠牙的猛虎。而巫师御虎是巫师凭借着虎的神奇脚力,来往于凡人无法抵达的天地之间,承载着沟通天地关系的重任。

在这件琮形玉镯上还有一个让人迷惑不解的问题,即上面细若发丝的线条是用什么工具刻画出来的。

一般玉器硬度为摩氏6度,在距今约4000年的齐家文化中已有金属,但只是很软的红铜。也有学者认为为了使玉石刻画方便,使它变软,在玉器基本“加工成形后刻花前曾经900°C以上的热处理”。不过从这件光泽如新、质地坚硬的琮形玉镯上观察,毫无一点经烈焰烧烤的迹象。1984年,上海博物馆沈之瑜馆长提示:国外有用鱼牙刻玉的说法。有趣的是福泉山大墓中出土过一枚牙根宽约1.4厘米的等腰三角形鲨鱼牙齿,齿锋尖利,它能不能刻玉?经用觅来新鲜的鲨鱼牙齿试验,发现它确实能在玉石上划出道道阴线。几乎在同时,有刊物报道,在亚马逊河流域确实生长着一种牙齿坚硬锋利过人的鱼类。属鲑鲤目,译作“水虎鱼”,俗称食人鱼,在今上海海洋水族馆已有展出。身躯庞大的牛马下河,15分钟便被啃个精光,农人不慎入水,只需5分钟就消失的无影无踪。当地土人甚至用这种鱼牙充作刀和锯子。

以后,笔者根据一些良渚大墓发掘的报告中发现有不少鲨鱼牙齿的资料,率先在《中国文物报》上提出了鲨鱼牙刻玉的这种可能,得到了浙江考古所刘斌研究员、南京博物院汪遵国研究员、美国陈甘棣教授的进一步验证。当然,有些遗址中发现的细小的黑曜石、玛瑙工具的硬度同样可以刻玉。不过,良渚人抓到一条鲨鱼,就有上下各三排上百颗牙齿可以利用,这似乎是大自然天造地设的恩赐。它要比繁难的石器加工更加得心应手,更加容易获得。

新石器时代的豪华权杖——

良渚玉戚

“戚”,在各代是一种斧形器,有青铜,石质,也有用美玉琢制的。铜、石磨制锋利者可作战,如陶渊明诗“刑天舞干戚,猛志固常在”。一些铸造工艺和构图特别繁复的青铜戚,或用美玉精制的非实用性形式的玉戚,应该是礼器。

1986年,浙江的考古工作者在反山遗址的发掘中,在一件玉斧形器下米粒状小玉片分布延伸线的末端,找到了一件用途不明的“舰形玉器”。他们当即判断,米粒状小玉片是柄上的镶嵌物,米粒状小玉片延伸的位置应该是柄的所在,柄端的舰形玉器应该是柄尾饰。这一重要的发现轰动了整个发掘工地,引来了一批又一批学者前来参观。

当笔者和同事们闻风去参观时,一把玉戚、几十颗米粒状的小玉片和一件玉柄尾饰被浙江同人纹丝不差、原封不动、按1∶1的比例移到了一块底衬厘米格纸的画板上。显然,本来就孱弱、钝锋的玉戚,又在柄尾部置以装饰的现象,对玉戚功能的认定具有十分重要的参考意义,至少它不可能作为杀戮的凶器存在,它是礼仪用具。感慨之余,笔者突然发现反山玉戚上的柄尾饰十分眼熟,它几乎同我们先前在上海福泉山良渚大墓中一件被定名为“玉杖首”的完全一样。意外的发现,使我热血沸腾,上海的玉戚也有柄尾饰!

一回上海,笔者便迫不及待地冲进库房,捧起这件玉杖饰仔细观察,果然没错!窄长椭圆形的顶面凸一空心的小椭圆,横向穿一销孔,这是一件毫无疑义的玉柄尾饰。再查原始的考古发掘现场平面图,它的位置离开玉戚50厘米左右,与浙江反山一件情况接近,客观地反映了玉戚柄的长度。我想,福泉山良渚大墓中既然能见一件,会不会还有二件、三件出土?或者形式上稍有变化者?于是,我将福泉山所有出土玉斧形器的良渚墓葬重新整理了一遍,将规格、形制、结构接近的玉器挑出来,从功能上分析,从出土的位置上分析,居然有了更重要进展。良渚玉戚还有柄首饰!这又是一项突破性的发现!

《礼记·祭统》:“朱干(涂红的盾牌)玉戚,以舞大武。”许慎《五经通义》:“以文得之,先文乐,持羽毛而舞,以武得之,先武乐,持朱干玉戚而舞。”联系玉戚在墓中基本位于手执部位,足以证明这些墓主的身份非同一般,他们已经不再是共同劳动、共享劳动果实的原始共产主义阶段的普通人员或一般的氏族首领,而是一批凌驾于普通人之上的、处于更高社会形态阶段上的氏族组织,甚或所谓原始国家——“方国”中的首领或王。这些首领或王,往往集政、军、巫权于一身,持豪华型良渚玉戚作权杖,显示自己的地位,对外有征战杀戮的权力,对内有统辖属下的权力,每逢重大典庆,良渚玉戚又成了敬神祭祖,干戚并舞,以舞降神的礼器。

良渚文化正处于中国文明与否的关键阶段。其有兵权象征的豪华型权杖的出现,无疑对正确认识良渚社会的性质,对中国文明进程的判断,具有重大的意义。

上海出土的国宝级文物还有许多,质地丰富,造型优美,在全国都有其特殊的地位,值得推介。

如青浦崧泽镂孔勾连纹黑陶豆,陶工以竹编的纹样挑剔压画,巧妙地避免了陶器笨重、呆板的固有缺陷,达到了轻巧洒脱,玲珑剔透的完美效果,成为新石器时代不可多得的陶艺杰作。

青浦福泉山出土的由玉珠、锥、环、管等穿联的项链,华丽、秀美,至今具有时尚感。要知道,这是四千多年前,上海先民的首领或王的佩饰珍品。

松江凤凰山出土的芒刺蟠螭纹青铜尊,是上海地区唯一出土的青铜器。纹饰精致细密,带有坚细的芒刺,是南方春秋青铜器中的稀有之物。

青浦重固任氏墓出土长颈贯耳瓶、垂胆瓶、兽耳炉等,大小开片纵横交错,千变万化,造型稳重典雅,是不可多得的宋代官窑瓷器。

上海电视大学松江分校出土窖藏的牡丹、松鼠、石榴、童子、凤首金发簪;宝山月浦谭氏墓出土的鎏金鸳鸯戏荷霞帔坠饰等,造型生动、可爱,工艺精细、繁复,是中国宋代金银器中的代表作。其中松江分校的执荷童子金耳坠,由于童子的造型与宋代玉石、木器上的执荷童子具有可比性,另有其特殊重要的文物价值。

南汇三灶出土的元代龙凤纹荷叶盖青瓷罐,盖作舒展荷叶形,腹呈扁鼓下收小圈足,贴塑龙凤纹,足削海水波浪纹,龙飞凤舞,海浪滔滔,全器施晶莹滋润的豆青釉,恰似一件油润精美的青玉佳作。有趣的是,行家发现它时,正被农家晾在屋檐下准备用它做甜酒酿的容器。

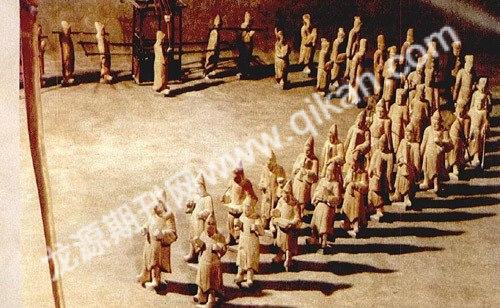

上海肇家浜路潘氏墓出土的一套仪仗俑人物45个,其中伎乐俑14个,吹拉弹唱、敲锣打鼓,忙得不亦乐乎。轿夫俑8个,持物、抬轿谨小慎微。余侍童俑、侍吏俑、隶役俑举牌执杖、捧印作揖神态傲慢。虽然刀法比较简练,造型比较朴实,但个个比例匀称、形象生动、角色繁多、气质各异。总之,如此完整、如此规模的木制仪仗俑,在全国罕见。它为我们充分展示了当年一位官员出巡时的赫赫威风,也是我们研究明代官员礼制的好材料。另出土一套木制冥器家具是我国最完整、且完全以实物正确比例和榫卯结构缩小的明式家具模型,箱、柜、椅、桌、几、桶、盆、床、榻、衣架、方炉等一应俱全,其参考、研究和观赏价值之高,不言而喻。由于潘氏故居是全国重点文物保护单位,明代著名园林豫园的东家,潘允端又官至由四川布政使(一省的最高行政长官),在地方史上的研究价值亦非同一般。

还有大沽路、成都路口挖到的几十件大大小小的清代银元宝,吴淞炮台旧址下千斤重的大铁炮……

轻薄如纸的陶器

如果蒙上你的眼睛,让你捧起这件陶壶,那么,我相信,你一定以为这是一只纸杯、一只漆壶或其他轻质材料精制而成的器皿。

人们常常喜欢用“细如发丝”去描写某种线条的轻柔和细巧,那么,这件陶壶上的刻纹只能用“细若纤丝”更加贴切;人们也喜欢用“密如蛛网”去描述某种纹饰的致密,那么,这件陶壶上的细刻图纹,必须用“密不透风”来加以形容。当人们习惯性地认为只有龙山文化的黑陶细腻光滑,轻薄精绝,那么,我相信,当你亲眼目睹这件漆黑锃亮、充满神秘色彩的陶壶之后,一定会大吃一惊而立即改变自己的看法。显然,以上海福泉山出土的细刻禽鸟纹阔把黑陶壶为代表的良渚黑陶器,它那无与伦比的薄胎工艺,它的细刻工艺,是中国新石器时代制陶工艺的巅峰之作。

这件陶壶高15厘米,腹径9.5厘米,壁薄处不过0.1厘米。凹弧形宽流,粗颈,腹微鼓,矮圈足,壶背置一扁薄的阔把,上饰细密规整、立体感极强的细条纹,拿捏得心应手。可是有谁知道,这个阔把上的细条纹,竟是上海先民的匠心独具,是用一根根比铅笔芯还细的泥条拼贴而成的。把顶有两个小穿孔,用于穿绳系盖。在器腹上繁密的曲折纹饰中间,疏落有致地刻画了几只抽象的变体禽鸟纹,恰似随风摇曳的柳条,淅淅沥沥的雨丝中,有几只幽燕穿行其中。

壶,一般作饮器,但制作如此精致、孱弱,总不可能是平民百姓用来喝白开水的吧,它只会是高贵人物在典庆场合小心翼翼、郑重其事使用的器皿。联系良渚文化时代的礼仪形式纷繁隆重,玉琮、玉璧等礼仪重器盛行,细刻禽鸟纹阔把黑陶壶应该是使用于上海先民礼天祀地、敬神祭祖的陶质盛酒礼器。

海派竹刻的稀世珍品

香熏亦称熏炉,形制上、质地上多有变化。很有意思,最早的熏炉发现在上海(后文有及),然而,以后各个时期的香熏精品几乎都在外地,这是一个令人惊诧、费解而又尴尬的现象,为什么?

考古发现告诉我们,这是因为上海地区自新石器时代晚期辉煌一时后,在相当于古文献所述的大洪水期,经不住天灾人祸的折腾,从此一蹶不振,在近三千多年始终处于落后状态。明代中晚期,商品经济的发展,资本主义萌芽的产生,上海遂得天时、地利的优势而重新勃发。作为上流社会文化时尚的上海香熏,也有了新的发展。它虽然没有京城里那种高盖大铜炉和仙鹤、怪兽炉等硕大、质优、工精、豪华、富贵的皇家风范,却以小巧玲珑、精雕细刻、纹饰高雅的文人气息而独树一帜。“刘阮入天台”图竹刻香熏即是海派香熏最最典型的代表。

“刘阮入天台”图竹刻香熏1966年出土于上海宝山顾村明代朱守城墓。圆筒形,口径3.7厘米,高16.5厘米。香熏画面使用了平刻、浮雕、透雕、留青等多种技法。刻绘的是民间神话故事“刘阮入天台”,讲的是汉明帝永平五年,浙江嵊县人刘晨、阮肇二人共入天台山采药,迷途而不得返。在粮食耗尽,饥馑殆死之际,忽遇二位容颜妙绝的女郎直呼其名,如似有旧,并被邀至家中,行酒作乐。半年以后,刘、阮思念家乡甚切,苦苦求归,女郎应允,招来三四十个女子集会奏乐,为其送别。刘、阮回到家乡,乡邑零落,无复相识,子孙已过七世(古称三十年为一世)。到了晋太元八年,刘、阮二人也已杳然不知去向。这是一个充满生活气息、向往幸福的动人故事,在鲁迅先生《古小说钩沉》辑《幽明录》佚文《刘晨阮肇》一节中有所记载。

画面十分生动。在通灵剔透的山石和盘曲的老松树下,一男子正与一妇女对弈,另一男子居中托腮观棋,神态专注。在半开的洞门口,有一手执蕉扇的仙女。身旁有象征“禄”、“寿”的梅花鹿和仙鹤。所刻人物的须发纹丝不乱,容貌逼真;人物、动物的眼睛及棋子等,都用乌黑发亮的细小材料镶嵌,栩栩如生。方寸之间,好一幅静谧安详、幽远脱俗、不食人间烟火的世界。香薰的盖与底用紫檀木刻出生动的螭虎纹。竹刻香熏是文房用品,放在书案上的,细长的炷香插在内底上,若有若无的香烟从竹刻的通透处青丝般地、缭绕弥漫浮出。为文人雅士营造出一种读书赏画的极佳氛围。根据画面正中阳文“天台”门匾后面刻有阴文“朱缨”和阴刻方印篆文“小松”款识,可证其为明代嘉定竹刻世家朱小松的作品。

竹刻成为艺术品种出现,大约是从唐宋时代开始的,但真正发展起来应该是在明代中叶以后。当时的文人雅士视竹子为“君子”,以期象征正直、清廉、谦虚的气节、品性,因此,喜欢在庭院里植竹,书斋中陈设、使用、鉴赏各种竹刻的诗筒、笔筒、臂搁、扇股、酒盏及根雕人物、动物器、瓜果等文具摆设。一些富有才华的文人也喜好刻竹,明清两代大多数竹刻名家兼精书画,作品集书画、雕刻于一体。

明代竹刻从艺术风格上可分为两大流派,一是以金陵李文甫、濮仲谦为代表创造的浅刻法,另一流派是嘉定三朱(朱松邻、朱小松、朱三松)祖孙三代创造的以刀代笔、以画法刻竹的深刻法。据清人著《竹人录》记载,朱缨,字清父,号小松。一生不事权贵,清高自珍,气魄不凡,人称“貌古神清”。他工小篆、行草,还擅绘画,仿王维诸名家,山水画“尤长于气韵”。竹刻“为仙佛像,鉴者比于吴道子所绘”。清初有人对其竹雕曾有过贴切、翔实的描述:“藤树舞鳞鬣,仙鬼凸目睛,故作貌丑劣,虾蟆腹鼓亨。以此试奇诡,精神若怒生,琐细一切物,其势皆飞鸣。画理及篆刻,刀法乃交并,气韵贵高古,不以智巧争。”遗憾的是他的作品流传于世的极罕见,“刘阮入天台”图竹刻香熏因此是一件不可多得的稀世珍品。■