道德期许的意外落空和本真人性的无意展露

2009-04-03桑大鹏刘果

桑大鹏 刘 果

[摘要]明话本小说《白娘子永镇雷峰塔》对宋代小说《西湖三塔记》的改写是在理学话语干预下的文本重构。由于理学话语将人的本质力量对象化和教条化,导致其试图在许宣身上实现的道德理想意外落空,而被否定和蔑视的白娘子却逃过话语的罗网展现了本真人性,这一文本事件折射了理学话语普遍的实践困境。

[关键词]理学话语;文本重构;本真人性

[中图分类号]I206.2[文献标识码]A[文章编号]1008-1763(2009)01-0087-06

发端于南宋的理学虽然接续着儒家传统的男尊女卑、男权至上的观念而构建了一整套严密完备、自具自足的话语范式,但其实对南宋民众的价值观和话语规范尚未发生实质的影响。理学之被接受、倡导和深入人心、钳制民智是在明清两代,其遭遇质疑和反叛也在明清两代。以李贽、汤显祖为代表的晚明主情思潮就力图纠偏救弊,以达到对于理学这种异化的话语规范向本真人性的拨转与牵回。然而,“统治阶级的思想在任何时候都是占统治地位的思想”(马克思语),当帝王们发现程朱理学是如此有效的御民术时,他们实在无法抵御这套工具的诱惑而不将其定于一尊,使之成为主流话语范式,成为社会民众尤其是文人头脑中顽固的“前见”,导致发乎人性本然的本真话语(即致力于描写人的自然情态与真性情的叙事程式)在与这种主流话语范式的博弈中总是处于下风,起于民间或导源于传说的故事一经此种主流话语的程式编码,就成了主流话语最终必然获胜的有效验证。只有当我们采用新批评的“细读法”审视文本时,才会发现本真人性在被主流话语刻意编码时,也在进行着对主流话语的超越和颠覆。《白娘子永镇雷峰塔》(以下简称《白》)对于《西湖三塔记》(以下简称《西》)的改写就成了这两套话语博弈的隐喻文本。

一《白》文对《西》文的改写细读

《白》文故事原型取自宋话本《西湖三塔记》(以下简称《西》)。但《白》文对《西》文的改动实在太大,不仅遗弃了《西》文的故事内核,也变更了《西》文的绝大部分形式要素,我们只是在某些关键的环节看到《西》文的影子。《白》文利用《西》文的某些建筑材料重构了一个全新的故事景观,其基本命意、叙事进程均与《西》文迥然不同。要言之,《白》文所要致力于达到的目的,就是要将《西》文原有的人妖冲突主题牵合于程朱理学所预设的男权至上的主流性别话语规范。

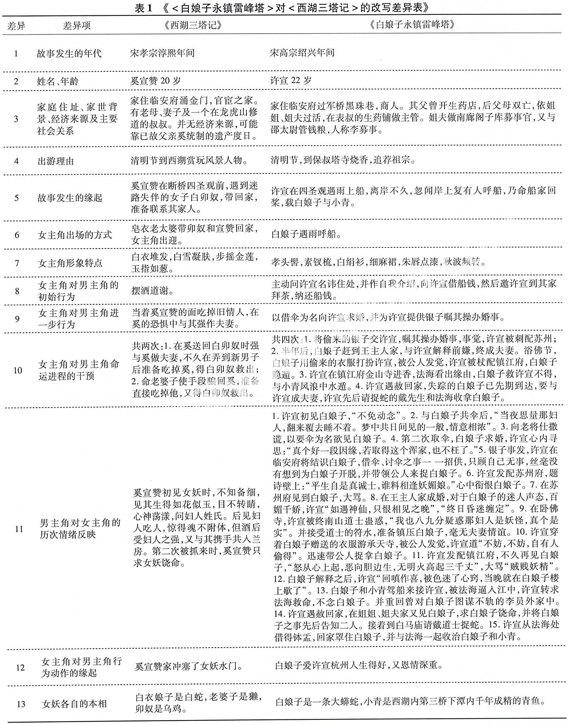

为服务于此目的,《白》文对《西》文各个环节的变更所形成的差异点多达十三项,从男主人公家世背景的变更到女主人公性格心理的设计、情节的添设、故事进程的延宕与迂曲回环等等,无不苦心孤诣,深文周纳,不遗余力的展开其道德叙事,在在让我们瞥见了理学特有的话语印痕。今列表1如下(见下页):二男主人公身世与社会关系的改写及其寓意。

由程朱理学构设,而被皇权及其统御的主流社会心领神会的男性话语范式十分重视人物(尤其是男人)的身世与社会关系,因为中国传统的社会关系结构本是由男人建构、体现男性意志的意义场域,这是展开男性话语权、寄托叙述者权力迷梦的必要基础。如果说这种意识在生成并传讲于宋代的《西》文中尚不够明朗的话,在《白》文中则成为十分自觉的话语范式追求了。《西》文中的奚宣赞身世与社会关系简单明了:奚出身于军官之家,其父奚统制早已亡故,有老母、妻子及一个在龙虎山修道的叔叔。并没有明确的经济来源,可能靠亡父的遗产度日。这种简单的身世与社会关系的设计都表明说话人不欲在人物生存的关系环境中做文章,或者说理学式的话语规范不是说话人关注的重心。尤其是奚宣赞已有妻室,这就取消了男主人公因为单身而发生艳遇的可能,取消了在与异性的遭遇中行使其性别符号职能的机会,也就抹去了男性话语范式演绎的可能路径。

而在《白》文中,冯梦龙则别具匠心、尽可能巧妙地为许宣设计了不同于奚宣赞的身世,铺设了开合有度的人际关系网。就其别具匠心的身世设计而言,作者指许宣出身于商人之家,他作为商人在其商业交往中,必然广泛地接触社会人群,深入到男权话语的各个层面,体验男性意志并融入于自身的性别认同。在重农抑商的话语传统中,商人之被边缘化的恐惧更加强了他(们)强烈的使用主流话语的渴望,努力使自己也成为主流话语范式的熟练操作者。因此我们看到,随着叙事的演进,从肉身到灵魂都极其卑弱的许宣却能随日寸从某种环境或特定人物(道士、捕蛇术士、和尚等,他们都是主流话语的人格表证)那里借得力量镇服白娘子。作者又指许宣父母双亡,依姐姐、姐夫度日,别有深意地开许了许宣在没有父母管束下独立地展开其主体意志,发挥其性别符号功能的自由。如果没有这种独立主体性的自由摆阎,男权话语的深层意蕴将无以彰显。不仅如此,作者还特地表明许宣未婚,为白娘子走向许宣以激活其话语演绎程式预设了巨大的表演空间。上述三个方面(商人、父母双亡、未婚)从根本上改写了话本原型主人公奚宣赞的身世,重构了一个新人。许宣不同于奚宣赞,他一出场就担负着演绎主流话语的使命。

《西》文中奚宣赞的社会交往面简单而狭窄,单纯的人际关系之铺设无法构筑丰满的人性底蕴与话语表意系统,只能直奔人妖冲突的主题,以博说书场上听众一乐。但在《白》文中,作者却尽力描绘许宣生活的时空环境——官府、市井、商铺、寺庙、道观、监狱、酒店等等,随着叙事的推进而立体地、动态地建构起许宣牵涉到的各种社会关系,也就是构筑了一个物化的主流话语系统,以完成其男权话语的恣意道说。其中官府和监狱代表政治形态的男权话语,前者意在维护话语结构的平稳运演,它以三纲五常为表意元素,以道德说教和报应恐吓(意在劝导)为手段,以社会对皇权(最高的男权)的忠诚和女人对男人的服从为意指目的,充分体现其男性意志。后者则代表了对于主流话语规范之叛逆力量的惩戒机制。这两者(官府、监狱)一正一反、一上一下,从劝导与惩戒两个层面构设了许宣精神生活、话语活动的主要语境,是规约人物言路进程的主要力量。寺庙和道观则代表道德形态的男权话语,具体担负道德教化的责任,体现主流话语之道德劝惩的功能。在《白》文中,随着故事的推进,各种不同的寺庙道观(保叔塔寺、四圣观、金山寺、卧佛寺、承天寺、白马庙等)和相关人物(道士、捕蛇术士、法海和尚等)层出不穷,目不暇接,而且无一例外时刻能透过许宣发出不同的力量降灾于白娘子,作为一种繁密的语符在在显露了此话语范式之道德劝惩的意图。其余的社会场景——市井、商铺、酒店等虽不直接关乎主流话语,但它们是展开叙事、推进情节的必要着力点,是构成语境的必要词素。

三意外落空:主流话语铸造的卑弱人格

理学的男权话语天然地潜含着一种内在的自信:即相信自己作为一套范式体系是男性本质力量的凝聚,时刻向男性发出某种力量的衍射,灌注于和扶植起男性的意志。因此这套话语范式施之于国家

和社会,必能铸造强大的人格精神,这种人格精神是肉身力量、道义感和生存智慧的总集,体现为肉体力量的强大、道义上的无欲和忘我以及生存智慧的无所不通。正是这种自信支撑着这套话语范式以某种独断的方式建立起了社会关系结构和人的心理结构。然而从人的生活实践和文学文本的意义生成看来,这种自信毫无根据。相反,《白》文中许宣的人格形态表明,理学式的男权话语铸造的男性人格极其卑弱,这种卑弱的人格生成对于话语运演的目的和信心而言形成了某种强烈的反讽效果。

若就许宣人格精神的主流而言,其实不出欲、利二字。以“欲”观之,许宣初见白娘子,就“不免动念”。在与白娘子共伞后,“当夜思量那妇人,翻来覆去睡不着。梦中共日间见的一般,情意相浓”。第二天又向老将仕撒谎,以要伞为名欲见白娘子。白娘子求婚,许宣心内寻思:“真个好一段因缘,若取得这个浑家,也不枉了”。在遭遇发配苏州府之后,许宣对白娘子本来已有戒备,但一见到白娘子的迷人声态,百媚千娇,却又“如遇神仙,只恨相见之晚”,“终日昏迷缠定”,等等,“欲”的情态俨然。有意味的是,作者在叙述许宣“欲”态毕现时,丝毫无有一字一句着笔于“情”,许宣对白娘子唯有动物式的肉欲,而无属人的情感,在文本层面形成有欲无情的叙事效果。以“利”观之,作为商人的许宣在与白娘子交往的整个过程中都充满了利的算计和筹划,当白娘子的财富和美色能给自己带来安乐和享受而不会有任何威胁时,他便欣然迎就白娘子,而当他意识到白娘子的存在危及到自己的生存时,他便毫不犹豫地出卖她。银子事发后,许宣在临安府将结识白娘子,借伞、讨伞之事一一招供,只顾自己无事,丝毫没有想到为白娘子开脱,并带领公人来捉白娘子。在卧佛寺,许宣被终南山道士蛊惑,接受道士的符水镇压白娘子,毫无夫妻情谊可言。他穿着白娘子赠送的衣服游承天寺,一旦被公人发觉,便迅速带人捉拿白娘子。最后终于从法海处借得钵盂,拿下了白娘子和小青。显然,这是利益主导的动作过程。纵观整个白、许交往,我们发现许宣其实始终没有受到真正的威胁,然而许就是如此从“利”的本能反应出发处理与白娘子的关系,趋利弃义,毫无担当,毫无道义,与对于“欲”的追求一起,互为表里,共同建构了许宣的人格主流。

与其欲、利主导的卑下人格相得益彰的是其肉身的虚弱和生存智能的低下。话本写许宣是一文弱商人,肉身并不强壮。在面临具体的困境时丝毫不能显示以强大肉身摆脱难关的能力。一当从命运的顶峰跌入低谷,其唯一擅长的手段就是出卖白娘子以求自保,或借助于道士、和尚、术士的法宝趋利避害,自身没有任何智谋带着白娘子一同逃出陷阱,与白娘子的机智、神通和为情忘我的情怀相比,许的弱智和自私简直令人发指。至此,主流话语试图孕化具有强壮肉身、崇高道义和通达智慧的男人的目的在许宣身上完全落空。

在《西》文中,男主人公奚宣赞一出场就在断桥四圣观前,遇到了迷路失伴的女子白卯奴,奚立即多方为白卯奴联系其家人,表现了对他者困境的同情和救助的热情。这种道义精神其实正是理学追求的理想,然而经过理学教化的许宣却不仅反倒失去了奚宣赞的道义之心,甚至将利己主义视作当然。我们不能不认为,理学对奚宣赞的重新书写而创生许宣的过程其实正是其道义理想流失的过程,高标道德圣境的理学其实践效果适得其反,违背了其理论预期。

四无意展露:白娘子形象对理学话语的突破和超越

令作者没有想到的是,一开始就被定位为“妖”的白娘子其人格精神却与许宣大异其趣。白娘子不仅始终对许宣有真情的付出,对爱情忠贞不二,在这场坎坷的情感之旅中她还多次表现出对责任的担当和因应困境的高超智能。综观白娘子的所作所为,其人格形象具有情真、志坚、能高、貌美的特点。白娘子对许宣的真情是从不附加物质条件的,相反,她对许宣倒有多方物质上的接济。不仅如此,从对许宣一见钟情到被许宣骗人法海手中,她始终没有怀疑许宣对自己的感情,此之谓情真。她自爱上许宣到与其走向婚姻的过程中,被怀疑、侮辱、折磨、追杀,历凶蹈险,坎坷多艰,然而白娘子却始终一往无前,初衷不改,此之谓志坚。她一次次逃过了官府、道士、捕蛇术士、法海等人或机构的陷阱与追杀,巧妙地与他们周旋,游走于险恶人性的锋刃,在群狼的追逐中却回身与狼共舞,此之谓能高。白娘子一袭白衣,纤尘不染,美轮美奂,神光离合,不仅引动了许宣,也引动了数百年来的我们,此之谓貌美。

白娘子的上述人格魅力当然并非出乎理学话语的自觉叙事。相反,作为被理学掌握的作者冯梦龙一开始就极为冷静、自觉地将白娘子置于否定的立场——她在清明祭奠亡夫之后即与许宣一见钟情、心许目成,这一叙述作为故事的起点早已隐含了作者认其“不贞”的判断。此后,作者又叙其用偷来的银子嘱咐许宣操办两人的婚事;或用偷来的衣服打扮许宣;反复有“高人”观察到许宣身有阴气;端午节酒后现出巨蟒本相等等,无不透露出理学话语时刻都在将白娘子作为被否定、被蔑视的对象来描述的良苦用心。文本中关于许宣自遇白娘子后连遭不顺的叙写,又悠然会通于理学话语中“女人祸水论”的潜台词,将男人的失败全部转嫁于女人身上,丝毫没有为白娘子设置正面表现的话语空间。

因此,我们只能认为白娘子之人格魅力的展露实在是从深文周纳之话语罗网中的侥幸逃逸。“真情”是白娘子人格魅力的最深底蕴,就是在真情的主导下其所作所为折射出了人性的全部丰富性和高贵性,担待、道义感、真性情等在其一举一动中浩浩涌出,不仅让主流话语对“妖”的蔑视一概落空,而且以逃避理学话语规范的方式实现了理学试图在男人身上所要达到的理想。白娘子无意间滤过理学严霜凛冽的词锋放射出了人性的全部光芒,这不能不说是对理学话语规范的强烈反讽。

五理学话语的悖论

以主流话语的目的而言,原是为了铸造强大的男人,它也有充分的自信确保这种目的的实现,但其运演的结果何以偏偏生产出许宣式的人物呢?笔者认为,许宣们的出现其实是这种话语演绎的逻辑必然。理学的话语范式本是人的本质精神的对象化,它的诸多范畴都可在人的心灵中找到其精神根源。以“三纲五常”中“君为臣纲”的理念而言,其本意原是为了维护某一群体、种族、国家的存在,为了维护人的“类”的存在而以某种统一的意志力量战胜困境的理性选择,其根源在于人的理性意识。其余诸端(父为子纲、夫为妻纲,仁义礼智信)均可作此推想。此外,像“存天理灭人欲”这种极端话语的提出和流行也是导源于放纵嗜欲必将导致人的自我毁灭的恐惧,极端的话语表述里透露的其实并非什么“真理至上”的推许,而是个体存在的脆弱和努力求生的意志。故此,我们可以认为,无论是从群体还是从个体层面考量,主流话语范式的精神根据不出人的内心。当我们为了种族和家国的存在、为了安定的社会秩序、为了和谐的人际关系而强调臣子对国

君的忠诚、强调子女对父亲的服从、强调妻子对丈夫的依顺、强调仁义礼智信时,种种“强调”因其目标的正义而具备了某种合理性。主流话语正是利用此种“合理性”借用行政力量强化自己的独断性,最后终于被定于一尊。

在这种走向神坛——即走向独断独尊、自具自足的范式过程中,主流话语犯了两个致命的错误,并随之发生了相应的结果。其一是将发乎人性内在的自觉诉求外化为抽象的范式,导致人的本质力量的对象化,并进一步导致人与自身的对立。仁义礼智信等等名教理念的精神根据本在人的内心,是理性的人一定程度上的自觉诉求。正如孟子所云:“恻隐之心人皆有之,羞恶之心人皆有之,恭敬之心人皆有之,是非之心人皆有之。恻隐之心仁也,羞恶之心义也,恭敬之心礼也,是非之心智也。仁、义、礼、智非由外铄我也,我固有之也。”如此,则仁义礼智信乃属于人的本质力量。然而对象化(外化)的结果是人的内在本质力量被抽空,人成了与自身本己的存在对立的存在者,这是理学式话语范式导致的人的最根本的存在悖论。因人与自身对立,人的内在力量居然成了人自身不可企及的东西,强大的内在成了人(特别是男人,因诸多理学教条主要为男人而设)的奢侈品,于是肉体与精神的双重虚怯、赢弱成了男人无可逃避的宿命。我们看许宣何曾有半点力量、勇气、雄心担当白娘子的爱情和双方的困境?究其根由,其实是主流话语将其内在力量掏空的结果。其二是对象化之后接着而来的绝对教条化。即将三纲五常、仁义礼智信、“存天理,灭人欲”等推为某种绝对至上的真理,某种不容怀疑、不容亵渎的道德原则,成了规约人们日常生活乃至灵魂生活的教条。人从此生活在理学教条的“光辉照耀”之下,但同时也生活在种种教条的谴责和围困之中。与人的内在生命一体相关的感性因素如本真情感、想象力、感受力等都因此而枯竭,人成了有且仅有教条意识的单面人、扁平人。一旦威胁和诱惑来临,这种教条里所隐含的智计与权谋就迅速与人的本能相结合,转化为利己主义的算计和谋划,所以我们在许宣身上看到他对于白娘子的真情付出却永远只有欲、利的算计。

有意味的是,被理学话语深深套牢的作者在对《西》文进行改写、重塑主人公(将奚宣赞塑造为许宣)时,丝毫没有意识到这种理学话语书写下的人格萎缩,没有片言只语指责许宣的欲、利之私。相反,许宣对于白娘子的每一次诿过和戕害都被作者视作改过自新之行和良知的觉醒。这种“认同”只能表明作者早已被理学话语深深奴役而不自知,故将理学话语干预下的人格扭曲视作当然,人的本质的对象化和所谓“真理”的绝对化信念左右着作者的头脑,扭曲了作者对人性的理解和书写,塑造了那种毫无担当、毫无道义却被作者认同的人格。