城市轨道交通车辆专业人才培养模式探讨

2009-01-20李瑞荣

人才培养模式是学校为学生构建的知识、能力、素质结构,以及实现这种结构的方式,它从根本上规定了人才特征并集中体现了教育思想和教育观念。高职人才培养模式的内涵包括三个层级的内容。第一层级:目标体系,主要指培养目标和规格;第二层级:内容方式体系,主要指教学内容、教学方法与手段、培养途径等;第三层级:保障体系,主要指教师队伍、实训基地、教学管理及教学评价等。

人才培养模式的构成要素

高职人才培养模式的构成要素包括如下几个方面:(1)服务区域定位:高职院校主要面向地方经济和行业需要,担负着为地方经济和社会培养生产一线技术应用型人才的任务,服务区域定位比较明确。(2)培养目标定位:高职人才培养目标既不同于普通高等教育培养的理论型、设计型人才,又不同于中等职业教育培养的技能操作型人才。它是培养能在生产第一线从事技术转化和管理工作,既有一定的专业理论知识,又有较强的实际操作能力的复合型技术人才。(3)专业设置:体现职业性和针对性。(4)教学设计:以培养学生职业能力和综合素质为宗旨。(5)课程体系:以职业能力为本位。(6)工学结合,校企合作:这是高职培养人才的途径。(7)师资队伍:强调“双师结构”,加强专兼职教学团队建设。

城市轨道交通车辆专业人才培养目标定位与服务区域定位

培养目标定位作为面向特有行业的高职专业,城市轨道交通车辆专业的培养目标与就业方向非常明确,就是专门为轨道交通运营企业培养在车辆相关工作岗位工作的高技能人才。对近几年毕业生跟踪调查结果显示,本专业超过80%的毕业生的初次就业岗位是轨道交通客车司机或车辆检修工,这也是轨道交通运营企业最迫切需要的专门人才。由于目前轨道交通行业的高速发展,企业为毕业生提供了良好的个人发展机会,大部分毕业生都沿着这两种专业方向发展提升。以广州地铁为例,毕业生基本沿着司机——培训师——队长——行车调度——乘务主任或检修工—技师(技术员)——检修调度——车间主任这两个职业方向发展。考虑毕业生职业生涯近期与中期发展目标的需要,广州铁路职业技术学院城市轨道交通车辆专业把培养目标定位于:掌握轨道交通车辆专门技术,从事轨道交通列车驾驶、行车调度、车辆检修、车辆检修管理和调度工作。其中,列车驾驶、车辆检修,是毕业生面向的基本工作岗位,行车调度、检修管理是毕业生在掌握了一定工作经验,并在能力上得到充分提升以后的进阶岗位。列车驾驶和车辆检修是城市轨道交通车辆专业的两个主要培养方向。

服务区域与服务行业定位职业教育本身具有强烈的功利色彩,高职教育要求生存、谋发展,必须根据自身优势与所在区域的经济发展状况确定自身的目标与定位,为行业发展服务,为区域经济发展服务。近年来,在雄厚的经济实力支持下,“珠三角”地区已成为国内城市轨道交通发展最活跃的地区,地铁、城际轨道交通、高速客运专线三箭齐发,为本专业毕业生提供了巨大的就业空间。本专业在三十多年铁路机车专业办学的背景下,从2002年正式招生开始,以服务省内轨道交通行业为宗旨,为企业培养急需的列车驾驶和车辆检修专门人才。

立足行业,积极与企业开展“订单式”培训

城市轨道交通车辆专业是行业特色非常浓厚的专业,它面对的是专业化的就业市场。学校与企业供需对接,为学校与企业进行校企合作培养专门人才提供了共同的利益基础。我院作为一个为城市轨道交通行业提供掌握城市轨道交通客车司机技能、车辆检修技能以及具备较强技术创新能力的城市轨道交通人才的培训基地,在“以学生为本”、“服务于企业”的办学宗旨下,通过与企业合作进行“订单式”培养,为落实工学结合培养人才打下了扎实基础。早在广州地铁一号线开通前的1995年,我院就开始与广州地铁合作,进行地铁客车司机和车辆检修专门人才的“订单式”培训。为了满足广州地铁的实际需要,学校组织本专业教师深入实际,进行了专业调查、师资培训,开发了一整套订单培训教材。在十几年的“订单”培训中,每年的“订单”培训班都配备了最优质的教学资源,学员培训质量好,成才率高,广州地铁等用人单位对我院的“订单”培训质量满意度高。

“订单式”培养按照学校的自身优势、高职教育特点、行业企业要求组织教学,针对具体的工作岗位培养学生的职业能力,缩短了毕业上岗的过渡期。目前,本专业与广州地铁、深圳地铁、深圳地铁三号线投资有限公司、香港地铁企业等开展了深度的“订单式”合作培养。从2006年开始,本专业已经连续三年与广州地铁签订了“半订单式”培养协议,每年培养车辆专业毕业生(包括司机和车辆检修技师)100多人。2007年,深圳地铁提前近两年与本专业签订半“订单式”培养协议。2008年,我院与深圳地铁进行“全订单式”培养合作,招收车辆专业定向委培生,企业参与招生计划、培养方案制定等一系列教学工作。

校企合作进行“订单式”培养,使专业培养目标与企业人才需求接轨,校企双方找到合作的共同利益,为工学结合进行人才培养提供了保证。

积极实践校企“双元师徒制” 教学模式

轨道交通客车司机和车辆检修工均属于高技能职业,入职门槛较高,培训周期长。按传统做法,从业人员在经企业录用后,需经过6~8个月的岗前培训,才能取得考试资格,获取上岗证。过长的培训周期造成企业培训成本高,人才培养速度过慢,若能将学历教育与企业培训相结合,将为加快专业人才培养的速度开辟一条绿色通道。为全面提高学生职业素质,培养学生的职业能力,我院城市轨道交通车辆专业紧跟职业教育的发展形势,根据城市轨道交通车辆专业人才培养的特殊需要,通过深度的校企合作,在实训中开展了校企“双元师徒制”教学模式改革。校内“一元”指在校内列车模拟器上进行的列车故障处理与模拟驾驶实训,校外“一元”指在企业进行的真车实训。校内实训由实训指导教师负责指导学生进行模拟驾驶训练,采用“分散实训”与“集中实训”相结合的方式进行一对一的教学。企业实训是将学生安排到列车的驾驶班或检修班组,由司机或检修技师担任学生的师傅,学生在整个实训过程中与师傅共同工作、共同生活,师傅负责学生的技能培训指导与考核工作,而这一实训过程本身又是企业岗前培训中的“师徒带教”的关键环节。学生在完成学历教育中企业实训这一教学环节的同时,完成了企业岗前培训,取得岗位操作证(如司机证)的考试资格。“双元师徒制”教学模式的实施,通过在校内模拟生产环境下的训练和在企业真实工作岗位上训练,实现了对学生的全方位培养,确保了学生实践操作技能的提高,满足了行业、企业对人才培养规格的要求。

以“订单”培训为切入点,通过顶岗实习实现学业与就业的“双业一体”

多年来,我院与广州地铁、深圳地铁等省内轨道交通企业密切合作,开展城市轨道交通车辆驾驶、检修工种的“订单式”培养。根据城市轨道交通行业的用人需求,按照行业企业技术岗位要求和用人标准,校企双方共同确定人才培养目标,共同开发与实施人才培养方案,共同开发教材,共同培养教学团队,共建实训基地,并签订用人订单。订单企业接受并安排学生到相应岗位进行顶岗实习,使学生能在实习期间接受企业严格的列车驾驶、检修岗位的操作技能培训,达到企业对人才的要求。经过校企双方的共同培养,学生的专业理论知识和职业技能达到了企业的要求,顺利取得上岗操作证,使“订单班”学生“入班就有工作、毕业即能就业”,实现了学业与就业的“双业一体”。深度的工学结合,实现了学校、企业、学生的“三赢”局面。对学生,能大大提高毕业生的职业能力,同时,由于顶岗实习的企业是学生毕业后将要服务的企业,增强了学生对企业的认同感和学习积极性;毕业生为顶岗实习企业所留用,为企业大大节省了人才资源开发成本;对学校而言,稳定的人才需求和就业市场,为专业发展提供了机会,为工学结合进行人才培养提供了保证,通过校企合作,提高了教师的综合能力和学校的办学影响力。

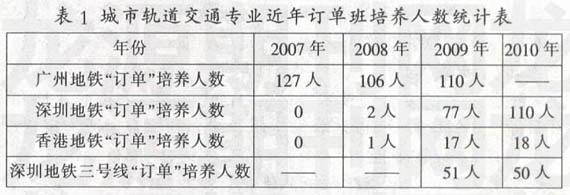

由于校企合作机制运行良好,人才培养质量高,除在原有合作企业达成了更深层次的长期合作意向外,深圳地铁、香港地铁等也开始与我院合作进行城市轨道交通车辆驾驶、检修工种的“订单式”培训,培养规模逐年扩大,并出现了毕业生供不应求的可喜形势。近年的“订单”培养规模见表1。

结语

“双元师徒”、“双业一体”的“订单式”培养模式的实践与研究,有力地促进了教学改革的发展与校企深度合作,为广东省轨道交通的发展培养了大批优秀人才,使本专业成为广东省轨道交通司机和车辆检修技师的“摇篮”。现在,本专业毕业生已经成为广州地铁、深圳地铁、广铁集团等轨道交通企业列车驾驶和车辆检修的主力军,当中涌现出广州地铁第一位司机杜培矿、广州地铁首席司机龙威、广州地铁首席培训师汤善成、广铁集团第一位CRH列车司机陈炳根以及毕业不到两年连夺广州地铁两届司机比武第一名的黄彬等优秀人才。

展望未来,城市轨道交通车辆专业将进一步加大校企合作、工学结合的力度,并进一步加强教育改革,为轨道交通行业培养更多更好的高技能人才,更好地为行业发展和区域经济发展服务。

参考文献:

[1]曾令奇,张希胜.我国高等职教人才培养模式理论研究综述[J].职教论坛,2006,(5).

[2]张振英,等.高职院校素质教育指标体系及培养模式设计[J].职业技术教育,2007,(20).

[2]李瑞荣,王韶清,蔡勤生.铁路机车专业在企业开展师徒制教学的实践[J].职业教育研究,2008,(8).

作者简介:

李瑞荣(1965—),男,广东新会人,硕士,广州铁路职业技术学院副教授,主要从事城市轨道交通车辆专业教学和研究。