建筑教育中空间创造性思维的训练方法

2006-08-17杨志达

[摘要]建筑空间的创造一直占据建筑教育中一个非常重要的位置,如何培养学生空间创造的思维能力颇为师生所关注。笔者在参考了其他国家和地区的做法及我国目前的教育现状,结合近几年来教学经验的基础上,提出了手工+分析+设计的训练方式,取得了一定的效果,供广大师生参考。

[关键词]空间,思维,创造。

[中图分类号]TU-024[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2006)04-0349-03

0引言

空间创造思维的培养是建筑系学生由大学二年级进入到大学三年级的过程中非常重要的一个教学环节。良好的思维习惯将为他们在后期的课程设计、毕业设计甚至走上工作岗位打下坚实的基础。我国目前有些院校的建筑学专业是将这一环节的课程与建筑设计课结合来讲授。例如武汉理工大学、北京建筑工程学院等。有些院校是将它与建筑设计基础的教学相结合之后再进入到建筑设计的教学,如哈尔滨工业大学、华南理工大学、清华大学,所不同的是清华大学单独设置了空间型体表达基础的课程,香港大学、日本东京大学及美国一些院校的建筑系是由导师分成若干个工作室,由于各个导师的侧重点并不一样,培养的方向也有一定的差异。所以国外很多的教学方式与我国还是有着很大的不同。我国在空间型体教学这一领域有着各自的特点,所取得的效果也不尽相同。概括的说,绝大多数院校仍然沿用通过构成课的教学来作为空间形体教学的辅助。而在建筑设计基础课程中则以理论讲解为主,同时进行一定的设计辅导。这种方式虽然也能起到一定的效果,但在这两门课程讲授的过程中,构成的教学是以美术、装潢设计、平面构成、立体构成为基本教学内容,建筑设计基础的空间设计培养部分的教学则以设计理论为基础进行讲解。一个侧重实践教学,另一个侧重理论教学。如何将两门课程有机的联系起来,使学生在空间思维到创造的过程中有一个整体的概念,这也是很多建筑系的教师经常思考的问题。在实际的教学当中,经常会遇到学生在这一环节中理论与实践脱节的实例。有些学生对自己设计构思的理论讲解非常的详尽,表现出很强的理论功底。而设计出来的作品却始终不能达到理想的效果,表现出实践能力比较欠缺的弱点。还有些学生正好相反,动手能力强,空间想象也比较丰富,理论基础却比较薄弱。对比这两种学生的差异,还应加强空间设计理论思维与动手创造的联系,才能使学生更好的理解空间创造的思维过程。所以在参考了香港大学建筑系贾倍思先生提出的型与现代主义的理论及建筑大师勒柯布西耶对空间型体的分析的手法,同时结合燕山大学建筑系课程设置特点提出了手工+分析+设计的训练方式,即采用手工模型、空间分析和建筑设计相结合的方法,在空间创造这一环节的教学训练当中取得了一定的效果。

1教学方法

这一过程大致分为三个步骤。

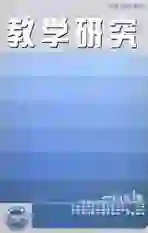

第一阶段,培养建立空间概念思维的阶段,所采用的方法就是用最简单的空间元素、线和面来组织和分隔空间,基本原理来源于近代西方的立体派绘画(图1)中的线与面的空间分隔。所有的物体都可以抽象为最简单的几何形体,使用不同的色彩代表不同的面层,学生首先需要在大脑思维中建立空间三维模型,然后用不同的色彩将它们用二维图形表达出来,最后用手工做出实体三维模型。

实体模型做出之后,观察比较所形成的立体模型与在大脑中构想的模型的差异及空间创造过程中的优点与缺憾。具体方式就是给学生限定一个空间大小(300?00mm),由他们在这个限定范围内,用线和面表达出各种不同的空间形式,直观上感悟空间的存在及其相互的关系,从中了解到空间的穿插、维合与过度的关系。与此同时还要注重外部空间形体的表达,体现出虚实对比、质感、韵律、均衡、重点等形式美的基本法则(见图2,图3)。

在这一过程中,学生经常犯的错误就是在没有形成空间概念之前急于去做手工模型,在做模型的过程中再去寻找空间的关系,这种先做后想或者边做变想的做法都不能很好的达到思维训练的目的。所以在做这一训练的过程中,掌握正确的方法非常的重要。空间不要求做得非常复杂,只要求首先要启动大脑,之后再动手完成,从而达到教学目的;

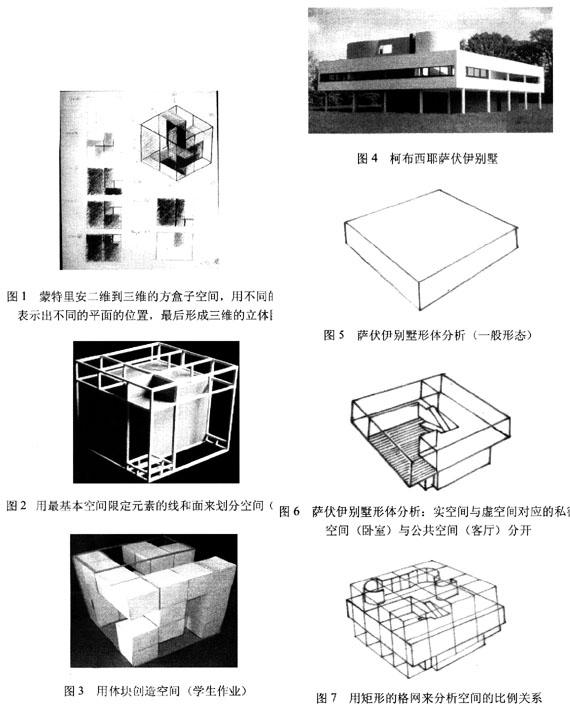

第二个阶段,向大师学习的阶段。在现代建筑设计当中,不乏空间丰富、优美的实例,通过对这些优秀作品的分析,可使学生站在大师的视角去观察问题,去体会在这些成功的建筑空间创作过程中,建筑大师思考的轨迹。通过对他们的学习,使学生能够更多的了解这些优秀的建筑空间是如何产生的,如何创造更加完美的建筑空间形态。具体做法就是选定一些比较优秀的建筑作品,通过分析找出建筑大师在空间创作中所运用的手法和思想,从而达到进入建筑大师思维的目的。最后用模型把它形象地表达出来。(见图4、图5、图6、图7)

在这一过程中,学生常犯的错误是不能对大师的作品进行有效、细致的分析,经常是找来他们的作品之后用非常形象的语言做出作品的模型,对空间要素提取得不够非常精练。所以学生做出来的作品过于粗糙或过于具象化。因此,要想把握正确的训练方法,需要准确提取空间要素,经过抽象思维之后再把它用形象的模型表达出来,这一过程非常重要。通常来说,经过思维、分析、加工之后,学生做出来的作品,应该是含有大师作品的空间概念,而不是简单的模型制作;

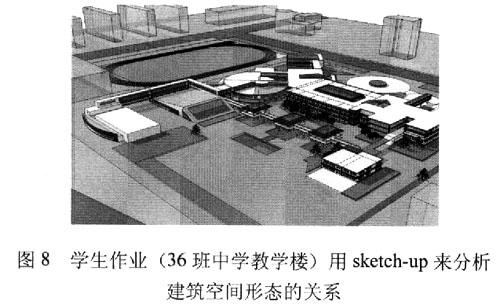

第三阶段,实践阶段。通过前两阶段思维训练,学生掌握了一定的原理和方法,最后由学生拿出他们自己的设计作品并加以空间分析。具体方法是:在给定设计题目的基础上,完成设计作业,对自己的作品进行空间分析,最后做出空间立体模型,模型需要表达出个人的设计意图、空间创造的思维过程。以题目所给定的建筑功能作为空间设计训练的载体,达到空间思维训练的目的。所以在设计选题的过程中,功能不需要很复杂,但要有形成大小不同,关系有机的空间的可能,题目以选择中小型的公共建筑为宜,而不要选择过大而空旷的空间作为训练题目。建筑可以不必考虑周围的环境,重点在于建筑本身空间形态的表达,体现出传统建筑美学的特点。

在这一过程中,学生经常出现的问题在于把空间训练题目当成了单纯的建筑设计题目来做,过多地考虑建筑设计规范、技术要求的规定和建筑环境景观的因素对建筑的影响,从而失去了自由驾驭建筑空间创造的思维方式,这样就不能很好的达到空间思维训练的效果。

2结束语

燕山大学这一课程的讲授是在72个学时内完成的,时间略显不足,还要占用学生一定的课余时间来完成。所以在训练中要选用比较具有代表性的题目达到良好的教学效果。通过以上三个阶段的训练,学生基本可以正确掌握空间思维方法(图8为学生作业:36班教学楼)。当然,空间思维与想象是一个很复杂的过程,思维方式也不可能完全一致。要想通过仅仅几十个学时就可以完成训练目的是难以做到的,在这里,只是对训练方法做了一个总结和概括,起到锻炼思维、培养正确思维方式、思维习惯的目的,从而创造出理想的空间形式。要想把这一过程更加灵活、有效的运用到建筑设计实践当中还需要一个反复的实践与思考的过程。

参考文献

1贾倍思.型和现代主义.北京:中国建筑工业出版社,2003.

2吴焕加.20世纪西方建筑史.郑州:河南科学技术出版社,1998.

3Euro Disney.News and Review.The architecture review,1992.

4 杨志达.科技的发展与建筑空间形态的演变.硕士学位论文.武汉:武汉理工大学,1998.