思维创新热力学研究

2006-08-17李青山杨秀珍张淑媛

李青山 杨秀珍 张淑媛

[摘要]从思维创新过程的控制阶段思维创新热力学研究入手,系统地分析了思考过程取得创新成果必须克服一定的势垒,才能完成创新思维成果。通过引入负熵的概念,把思维创新过程定量化。通过超过势垒能量的蓄积,达到预定成果的难度水平,即可以完成思维创新过程。

[关键词]思维创新,创造力,热力学,势垒,能量差。

[中图分类号]B804.4[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2006)04-0283-06

0引言

胡锦涛在全国科学技术大会上的讲话指出:“动员全党全社会坚持走中国特色自主创新道路,为建设创新型国家而努力奋斗,进一步开创全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新局面。”如何“提高全民科学素质建设创新型国家”。这是21世纪中国人面临的艰巨任务,要完成这个目标就要深入的研究创造、创新、创业教育理论[1~3],研究思维创新。

思维是对客观事物的反映,揭示事物的本质和事物之间的规律性特征。辩证唯物论告诉我们,人们对客观事物的认识,第一步是接触外界事物,产生感觉、知觉和印象,这属于感性认识阶段[4];第二步是将综合感觉的材料加以整理和改造,逐渐把握事物的本质、规律,产生认识过程的飞跃,进而构成判断和推理,这后于理性认识阶段。笔者所说的思维指的就是这一阶段。间接性、概括性和超越性是思维的本质属性。

思维的间接性是通过思维过程,可以根据已知的信息推断出没有直接观察到的事物;思维的概括性[5],是对思维反映的事物之间固有的必然的联系;思维的超越性,是指思维能够超越具体的时间和空间,能够超越具体的客观事物。思维不仅影响主体深刻地认识世界,而且还能够创造新的思想产品,能动地改造客观世界。

思维研究对实践也会产生深远的影响。创新性是创造性思维的充分必要条件,凡具有创新性的思维活动都是创造性思维;凡不具有创新性的思维活动都不是创造性思维[6]。思维创新学的研究主体——人有正确的思维创新方法,拥有较全面的理解认知能力[7]。从事计划和管理的工作人员,懂得了人类思维的特点,可以采取措施避免出现大的失误;科技人员懂得自己的思维特点,拥有独特的思维方式,可以制定出科研方案,帮助自己的研究和设计;教师懂得了学生思维发展的特点,在教学中科学地训练学生的思维,提高了学生的分析问题、解决问题的能力。全社会的成员学会了正确的思维规则和思维创新方法,就能提高素质,实现建立自主创新固定的目标。

为了深入研究思维创新的过程,笔者提出思维创新的概念并从热力学、生物进化论及脑科学方面来认识和理解思维创新的整个过程。

1思维的萌芽——熵(Entropy)的意义

人为什么会死?这是一个意义很深的问题。“人自从生下来开始必然会死亡的”也有人会这么回答。“当整个世界被热力学第二定律这样一个指向死亡和毁灭的法则所支配时,怎样可能去理解生命呢?”1922 年,瑞士物理学家CE格埃在《物理化学的进化》中提出了这个世纪难题。

人在生存的那段时间的大脑、内脏、肌肉等处于一种非常高度化机能的程序化、规则化的状态。这样的状态在热力学上看来是一种熵(S),熵是热力学第二定律引进的一个基本状态函数,是物理化学上用来表示某个体系混乱程度的量。它可以作为孤立系统过程进行方向和限度以及该系统是否处于平衡态的判据,在一定条件下还可以表示某一个宏观状态出现可能性的大小。熵在希腊文里表示“变化”[8]。人的一生是一个非可逆开放体系,所以人内部的熵同时间一起增加,但绝对不会减少。熵慢慢地变大,逐渐达到最大值Smax。熵最初是没有规则性、秩序性的平衡状态,即人的死亡的状态。关于死亡最早是大脑、内脏失去规则性,而只不过是一种单一的C.H.O等体系。因为有这样熵的规则,所以人生下来之后一定会死。在这种意义之下,稍深一些想一想人的生和死。人以非可逆开放体系而生存下去,不断地从外部吸收物质和能量,又以新陈代谢的方式排出体外。这样既流进又流出的能量不是单以改变形状流动而生产或消减的。熵是一种新生成出来的东西。因此为了保持更长的寿命很有必要维持正常的状态。死是一种平衡状态。生是一种正常状态,是一种开放体系的常数。两者有下列这样的基本相似点。

在这里是F自由能, ds/dt是熵增加的速度。这样的生命会把熵的生成速度最小化而极力防止人达到熵的最大值Smax,即死的情况。也就是人生命停止时,熵达到最大值Smax,而自由能达到最小值Fmin,趋近于零。当F=Fmin并趋于零时,人的思考与思维将完全终止。

若要维持和发展生命就必需使其熵变等于或小于零。而“熵产生”总是大于或等于零的,因此,只有当“熵流”小于或等于零时才可以达到。如果有条件能使“负熵流”变大,生物体系的熵变控制在零以下,那么这个体系将更有次序、更有组织,才能保证生物个体的生存和种群的进化。反之,如果把生物孤立起来不与外界发生联系,“负熵流”没有来源,熵的产生越积越多,生物生长、发育、繁殖的信息就越趋混乱,终将导致生物死亡。

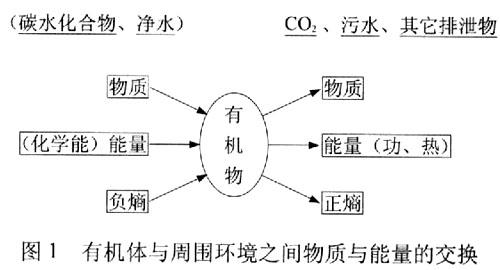

生命体实际上是从环境中取得以食物形式存在的低熵状态的物质和能量[9],把它们转化为高熵状态后排出体外,从而保持了自身的熵处于比环境较低的水平。

从热力学第二定律得知,一个封闭系统的熵只增加不减少。1865年克劳修斯提出并证明熵增加原理,表述为“孤立系统中的可逆过程其熵不变,不可逆过程其熵增加,孤立系统中不可逆过程总是朝着熵增加的方向进行,直达到熵的最大值[10~14]”,这样熵增加原理用数量关系表示出热现象中不可逆过程进行的方向和限度。克劳修斯还指出,若,则过程是可能的,而且是一自发过程;若,则过程是不可能的。因此熵增加原理描述的是不可逆过程。由此可知生命系统必须是个开放系统,它一面不断向体外排熵,一面从外界汲取低熵的物质,以形成负熵流。生命之所以能存在,就在于从环境中不断得到“负熵”。有机体是依赖负熵为生的,此即生命的热力学基础。笔者把有机体的生命过程归结为如下图解。如图1,有机体与周围环境之间不断地进行着物质与能量的交换,并维持着低熵的状态,这要求摄入的是低熵物质,如碳水化合物、净液态水,排出的是高熵物质,如CO2、尿、汗和其它排泄物。

在有机体中,同时存在两种对立的倾向:正熵导致衰退和死亡,负熵导致发展和进化[15]。熵减与熵增并存,进化与退化同在。在某个特定的时期两类熵的增加和减少中,占主导地位的倾向便决定它演变的趋势。两种倾向的竞争演绎出丰富多彩的生命现象和它的进化历程。

2思维的主体——负熵的概念

早在1860年玻耳兹曼就说过:“生命为了生存而作的一般斗争,既不是为了物质,也不是为了能量,而是为了熵而斗争。”1944年奥地利薛定谔用热力学和量子力学解释生命本质,开拓了研究生命现象的一条新途径,他首次提出“生命赖负熵而生”的名言,引导人们摆脱物质、能量等概念的束缚,深入认识生命的本质。1944年布里渊也深入讨论了生命与热力学第二定律的关系,他提出,对于生物首先要有一不稳定平衡的创造物,然后是所有生物对储存负熵资源的使用;其次生命机体是一个处在不稳定平衡的化学系统,“生命力”本身表现为一种负催化剂等。

1943年奥地利理论物理学家、量子力学理论的创始人之一薛定谔在都柏林三一学院所作的讲演中首次利用热力学和量子力学理论来解释生命的本质,提出了负熵的概念[16],并与生物的生长和进化建立关系。在回答诸如“生命的特征是什么?一块物质什么时候可以说是活着的?”这类问题时,他指出:“一个生命有机体的熵是不可逆地增加的,并趋于接近最大值的危险状态,那就是死亡。生命体作为一个非平衡的开放系统要摆脱死亡,从物理学观点看,唯一的办法就是从环境中不断汲取负熵来抵消自身的熵增加,有机体是赖负熵为生的。更确切地说,新陈代谢中本质的东西,乃是使有机体成功地消除当自身活着的时候不得不产生的全部的熵,从而使其自身维持在一个稳定而又很低的熵的水平上。”因为熵是无序性的量度[17],所以负熵是有序性的量度,在此意义上说,生命体维持生命而从外界汲取的是“秩序”。

薛定谔指出:生命体要生存,在从环境汲取负熵的同时,还必须向体外排放多余的熵来维持平衡。但熵作为一种抽象热力学系统的状态函数不可能以游离形式存在,而应是物质的一种属性,因此,为了排出熵,就得排出带有高熵的物质。实际上,因为熵作为一种状态函数无所谓正负,所谓负熵是指生命体通过吃、喝、呼吸等环节可使体内的熵减少,因此他是在喻义的基础上引入的。他本人对负熵概念并未给出区别于熵的实质性的内容,而只是说成“取负号的熵”。

在生物体中,DNA分子在按照亲代的遗传密码转录、翻译并复制后代的蛋白质造成信息量的欠缺,从而造成生物体熵的减少,这就是生物的负熵流,简称生物体的负熵。一个有生命的有机体是以“负熵”为生,即不断地消除或减少当有机体活着时不得不产生的全部的熵,而当熵不断增加并趋于最大值时,生命便趋于死亡。这样,熵不断减少或“负熵”增加,就构成了生命的本质。生命、创造依赖负熵为生。

生物体的集富效应是生物中负熵(流)的典型例子。如海带能集富海水中的碘原子,若设想一个模型,海水中的碘原子是在海水背景中的理想气体分子,则海带集富碘相当于把碘“气体”进行等温“压缩”。显然在这样的过程中碘原子系统的熵是减少的(也就是说碘从无序向有序转化),这是海带至少必须向外释放能量 ,注意到理想气体等温压缩中外皆要对系统做功,但在海带集富碘的过程中外界并未做功,而是利用了一定的信息量(即造成信息的欠缺),从而使海带的熵减少。从海带集富碘这一例子可清楚地看到,生命体是吸取了环境的负熵(流)而达到自身熵的减少的。在这里“吸取环境的负熵”可理解为是向外界放热,也就是形成负熵流。1938年天体与大气物理学家埃姆顿在《冬天为什么生火?》一文中指出:冬季在房间内生火只能使房间维持在较高的温度,生火装置供给的能量通过房间的墙壁、门窗的缝隙散逸到外部空间去了。与生火取暖一样,地球上的生命需要太阳辐射。但生命并非靠入射能量流来维持,因为入射的能量中除微不足道的一部分外都被辐射掉了,如同一个生命体尽管不断地汲取营养,却仍能维持不变的体重一样。人们的生存条件是需要恒定的温度,为了维持这个温度,需要的不是补充能量,而是降低熵。埃姆顿的这一段话道出了生命体要维持生命的关键所在——从环境吸取负熵。

薛定谔在《生命是什么?》一书中指出,生命的特征在于它还在运动,在新陈代谢。因此生命不仅仅表现为他最终将死亡——使熵达到极大值,从有序走向无序——更重要的是要避免很快地衰退为惰性平衡态,因而要不断地进行新陈代谢。薛定谔认为单纯地把新陈代谢理解为物质的交换或能量的交换是错误的。实际上生物体的总质量及总能量并不因此而增加。他认为,自然界中正在进行的每一种自发事件,都意味着它在其中的那部分世界(它与它周围的环境)的熵增加。一个生命体要吸取负熵。新陈代谢的基本出发点是使有机体能成功地消除它所产生的熵(因此熵是活着时必然会产生的,这是一个不可逆的过程),并使自己的变得更小,其唯一的办法是不断地从环境中吸取负熵。

生命离不开汲取负熵,但仅单单汲取负熵并不构成生命生和死都是不可逆的过程。不可能用物理定律去完全解释生命物质,这是因为生命物质的构造同迄今物理实验过程中的任何东西都不一样。为此,必须去发现在生命物质中只能占支配地位的新的生命物理学规律。

3思维创新力的产生——信息情报的发生

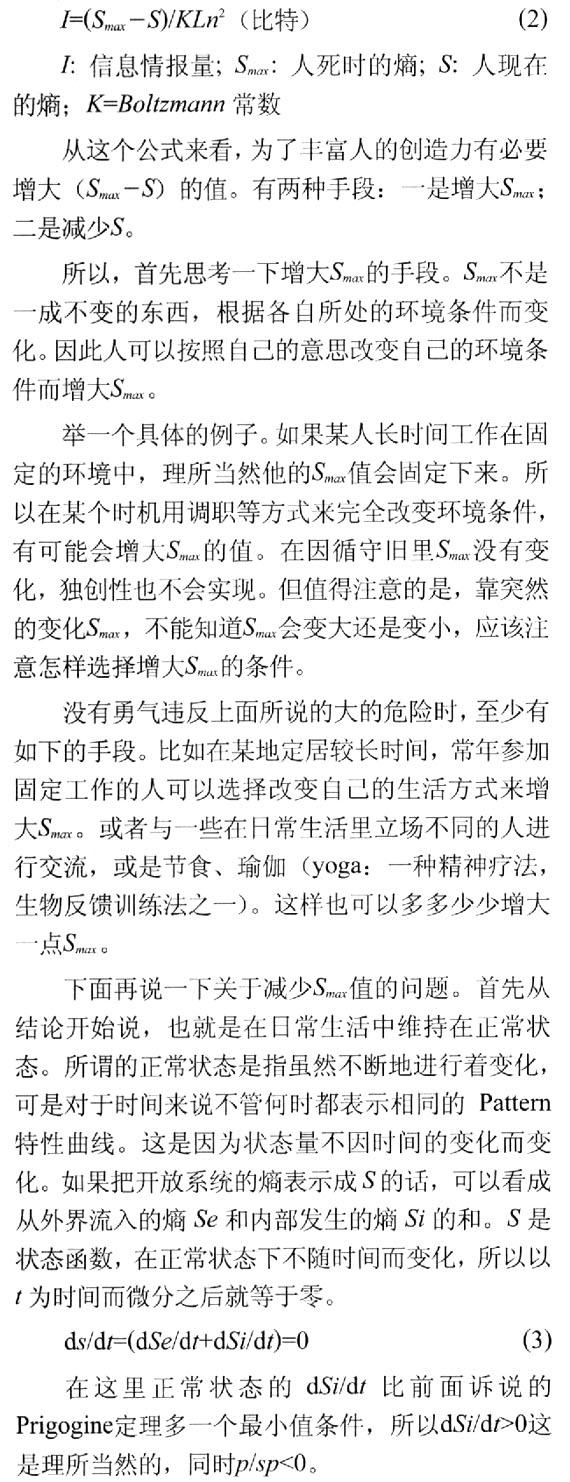

根据以上所叙述的内容,想一想人的思维创新力。人仅仅生存在那种条件之下是无意义的,创造才是人生的真正价值。创造崭新的秩序、规则形的建制。换句话说:产生与创制新的信息情报。在情报量和能量之间有如下的关系:

在正常状态下,可以想象成从外部流入的负熵来消灭内部发生的熵Si 。换句话来说,可以从体外吸取负熵从而消化内部发生的熵,又可以排除体外。即正常状态是指,如果有动的变化全部的熵不会增加而保持一定量,也可以采取平衡相似的举动,根据这点人可以把熵值维持在较小的范围,这是创造性的第二手段。

在这里可以举具体的例子。根据上面所说的那样保持正常状态是一种极平凡的一件事。比如把每天的生活规则化,调整一下每周的生活节奏,也可以指定一下下一年的生活计划。这样看来,可以立即看出这里存在一些矛盾。增大需要非日常性,减少熵值则需要日常性。这样根据满足相反的条件来作出独创性的结果。这里面存在着人生的喜怒哀乐。

这样同时满足矛盾条件,除了以上几件事外,在近代社会里这样的例子也不少。比如经济的竞争和协作、社会的自主性和协调性、政治的多数派和少数派等等。在自然科学里也有像粒子性和波动性那样的例子。

4信息情报处理——数字和模拟(Digital and analog)

在前面诉说了情报发生的条件。下面讲一下情报处理的记忆。在这方面很有名的是1981年获得诺贝尔奖的斯佩里博士关于大脑的研究。其要点是,人的记忆包括左脑和右脑,左脑就像是数字显示,右脑就是模拟计算机。以前左脑被人们所重视,可今后右脑逐渐被人们所重视。人的左脑记忆是决定于细胞的数目的,大约有140亿个。但这只是人刚出世时的数目,随着时间的变化慢慢开始老化,平均每年减少6千万个左右。这样延伸下去的话到230岁时细胞数等于0。可以看出依赖于左脑的人,他的知性只能逐年衰老。

记忆数无限大是右脑的本质。虽然细胞数目逐年减少,可右脑记忆数目不会少,更不会有逐年衰老的情况。敬告那些年轻人,他们往往会依赖于左脑,所以他们的记忆会逐年衰弱。所以趁着年轻时赶紧做完左脑的事,拖到明天实在是太晚了。

5思维创新力的形成——克服势垒(能量差△E)

古希腊著名哲学家苏格拉底曾给“人”下过这么一个定义:人是无毛的两足动物。这种说法立即遭到了一些哲学家的反驳。有人指着一只拔光了羽毛的公鸡对众人说:“你们看,这就是他所说的‘人!”。这不禁引起众人的哄堂大笑,疑惑也同时存在:人类的本质特征是什么?在人类生活的地球上,有着千千万万种动物,不需仔细观察,就会发现许多动物有着令人惊叹的本领。比如:鹰击长空、鱼沉水底、蜜蜂酿蜜、蚕儿吐丝……不过缺少了这些特殊器官和生理功能的人类的力量却比它们强得多。当然,人类的强大力量并非来自肢体,而是人脑所特有的思维能力[18],这便是人类的本质特征。由于人类的思维具有间接性、概括性和超越性,人类才可以超越具体的时间、空间和具体的客观事物,去认识那些并没有直接作用于人的事物的本质,从而做出创造发明。

创造热力学是由日本未踏学会副会长金子秀夫提出[19~20],在创造学界具有深远的意义。在创造的全过程中,产生创造成果并不是盲目地去努力,也不是依靠漫然和偶然而等待它的到来。思维创新成果的形成是因为它是一个量的积累过程,如同化学中的吸热反应。当积累达到一定量时,就会有质的飞跃产生,这时就产生了思维创新成果,即释放出能量。

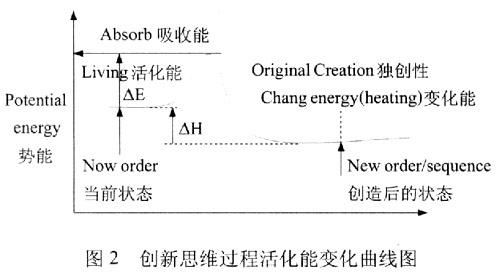

图2是把一般反应进行过程改为独创性形成过程的结果。从图上可以看到,初始处于平衡状态,由于反应过程中吸收了能量,使两种状态之间发生了很大的变化。能量的积聚,不稳定因素增强,活化能增加,即创造能力在增强,其内在因素势垒也在发生着变化。只有在吸收的能量高于势垒(barrier)的能量时,才可克服势垒(能量差%=E),随即释放能量,即达到创造后的状态。这其中存在着混乱、偏离无秩序、不安定、偶然性等。即思维创新的全过程也是个热力学过程[21~26]。

即对于现在的秩序,凭着从外界得来的随机能量也就是吸收了能量而形成不安定状态。如果不存在这个随机能量,现秩序会处于一种静止的状态。这样所发生的跃迁起初虽然很小,但同时间一起膨胀,直至扩大到超过势垒%=E,那时会开始形成新的秩序,即完成思维创新过程取得思维创新成果。这样从混乱无序到新秩序产生的这段时间称为起始时间。

在这里举一个例子:人们常常会忘记他人的名字,那是因为为了形成想出新秩序而做着直接移行的努力,所以,想不出来是理所当然的。为了想起那个名字,暂时停止一下所做的一切事物。思考一下跟这个完全不同的事情,而扰乱一下思路,这样既可以增大吸收能量也可以有希望翻越势垒。如果给予起始时间的话,会有可能突然想起那个被忘记的名字。如果大家试验一下的话,可以看出他的确很有效。

可以在生活中汲取一些更形象生动的例子。海森伯是20世纪一位著名的物理学家,他曾经生动地描述过一段话,笔者认为这是翻越势垒的很好理解。爬山的时候,你想爬过某个山峰,但往往到处都是雾……你有地图,或是有锁链导引,可以直接到达你的目的地,然而你仍旧坠入雾气之中。忽然你模糊地,只在数秒钟的功夫,从雾气中看到一些物体,你说:“哦,这就是我要找的大石”。整个情形自此发生了巨变,因为虽然你不知道能否爬上那块大石,但那一瞬间你说:“我现在知道我在什么地方了。我必须爬近那块大石,然后就知道该如何前进了。”

爱因斯坦曾说过:“知识的组合游戏是积极思考的特质。”思维是人类运用知识的一种活动,将不同的知识、信息进行重新组合能产生新的知识,这是具有科学思维的人所特有的创新能力。三国时期的诸葛亮,27岁时就被刘备聘为三军统帅。凭什么呢?主要是在三顾茅庐时,诸葛亮对刘备讲述了恢复汉室江山的未来规划。在古代社会,若仅是一个谈古论今的书生,而不晓天文地理之常识又怎能当得了三军统帅。诸葛亮为刘备确立未来的发展目标是以四川(巴蜀)为大本营向东北方向扩张,这是个创造性思维,得到了刘备的赏识。而实质上当时的献计、出谋划策就是当今所说的创造性思维,而在当时把科学技术的这种发明创造仅仅视为是雕虫小技。而刘备欣赏诸葛亮的恰恰是他的知识结构和创造性思维的能力,并以此断定诸葛亮在以后的战争中一定会做出神机妙算,因为他能够运用自己的知识创造性地解决问题,具备了创造性思维。此例就能很好的解释图2,诸葛亮遇刘备前积累了能量,而遇刘后则能量释放,思维得以充分的发挥,这就是有了量的积累才会有质的飞跃的最好理解。面对当今社会的发展动态,社会上恰恰需要的是能够献计、出谋划策的人。应该开拓思维,培养思维创新能力,来更好的适应社会的发展,推动社会的进步。

从以上吸收能量可以看出秩序形成的现象有那种偶然和必然的关系。在这方面最典型的例子是量子力学。即一个特定电子的举动是属于偶然,它没有什么法则和规律性。当然,也不可能预测他的举动,但多数电子宏观性质支配于schroedanga的方程,所有的正确而必然的法则。即微观的偶然多数的积累,在宏观世界里必然法则性而显露出来。

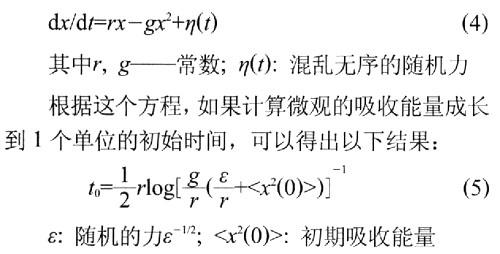

回到原来的话题,稍深一些思考一下无序到新秩序的形成,即起始时间。这是解决下面非稳形微分方程的问题。

随机的力、初期吸收能量的成长过程,在起始时间变短情况下,新秩序的形成即创造力的发展会变得容易。但是不管变大还是变小都需要时间,所以,这就意味着在创造的事业上不能定期限。

从吸收能量中发生秩序是因为大的熵变小的缘故。这个现象让人觉得他好像违反了原则。但是,关于这个问题有天文学者的援助,即地球上重力的场所,如果熵增大,集中在均一系的核心部分和分布很薄的外壳部分会相互分离,可以看出熵变小的现象。即发生在混沌的宇宙中或地球上,地球上有生命的存在就是这个缘故。

也就是说,人以非可逆开放体系而生存,必须不断地从外部吸收物质和能量,又以新陈代谢的方式排出体外。这样既流进又流出的能量不是单以改变形状流动而生产或消减的,而是人体积累的熵在逐渐增大,必须向外释放出来才能维持生命,而在释放能量的同时,人的思维也在发生着变化,具有了创造的潜能,创新性思维也已经形成。

因此,创造力从思维创新热力学原理来看,每个人都作为一个独立的个体和外界交换能量,每个人都具备创造潜能,但要看你自己怎样去开发。

6结束语

1)从思维主体看,人的思考结果由大到小,水平由浅到深,能量由少到多,只要积累超过思维创新的最大势垒(能量差),就已完成一个创新成果;

2)通过负熵的概念,把人的一生所取得的成果都已经确定下来,但是只要改变创新主体的知识水平和认识能力,就可以提高创新成果的水平。改变创新环境和组建创新团队,就可以提高创新成果的数量;

3)深入研究思维创新热力学,有利于从定量角度支持思维创新系统工程研究。对于加强自主创新和新产品开发及创造、创新、创业教育有重要的成果意义。

参考文献

1Robert J S.Why do educational innovations come and go?What do we know? What can we do?[J].Teaching and Teacher Education,2004,(2):389-396.

2 Yatta Kanu.Educating Teachers for the Improvement of the Quality of Basic Education in Developing Countries[J]. Int. J. Educational Development,1996,16(2):173-184.

3Barak Moshe,Goffer Nitzan.Fostering Systematic Innovative thinking and Problem Solving:Lessons Education Can Learn From Industry[J].International Journal of Technology and Design Education,2002,12(3):227-247.

4尹鑫.思维创新艺术导论——我们看世界的方式[M].南宁:广西人民出版社,2002:70-71.

5邵志芳.思维心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2001:4-5.

6斯扬,植桐,吴敬妍.知识经济时代领导思维创新全书[M].北京:中共中央党校出版社,1999:351-352.

7丁楠,白宇.成功的学习方法与科学用脑[M].北京:新华出版社,2001:95-100.

8 郭奕玲,沈慧君.物理学史[M].北京:清华大学出版社,1993:75-77.

9李难.进化论教程[M].北京:高等教育出版社,1996.

10薛国良,丁学成,阮炜国.熵理论在生命科学中的应用[J].河北大学学报(自然科学版),1999,19(1):95-99.

11 杨庆贤.简论熵和负熵与地球生态问题[J].林业经济问题,2001,21(1):62-64.

12林宗芳,陶亮.生命、生态环境与熵——热力学在生命与生态环境中的若干问题[J].大学物理,2000,19(10):44-46.

13陈月强.生命现象与熵[J].生物学通报,2003,38(2):29-30.

14 薛万华,杨宏秀.谈谈热力学[J].化学通报,2000,(3):55-58.

15 李宗荣,周建中,张勇传.关于生命信息学研究的进展-以不违背热力学第二定律的方式理解生命[J].自然辩证法研究,2004,20(3):63-66.

16Schrodinger E.生命是什么[M].上海:上海译文出版社, 1973:78-84.

17 YunusA C,MichaelA B.Thermodynamics an Engineering Approach[M].McGraw-Hill Companies,Inc,2002.

18杨雁斌.创新思维法[M].上海:华东理工大学出版社,2002:30-32.

19Jin Jingxiufu.Mush Chaos-the creation did not steps the science technique[J].J.of scorety of Non-Traditional Technology,2001,15(2):1-3.

20Jin Jingxiufu.Mush Chaos-the creation did not steps the science technique[J].J.of scorety of Non-Traditional Technology,2001,15(3):5-6.

21李青山,孙凯.大学生创造学学习指南[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2001.

22Li Qingshan,Zhang Xunhai,Zhao Xiaoyu.Mush Chaos--The Creative Thermodynamics[C].Shanghai International Creation Meeting,2002.

23李青山.高校创造教育理论与实践[J].发明与革新,1999,(12).

24李青山,梁敏,顾晓华,等.大学创新教育体系及实践基地建设[J].发明与创新,2003,(5):26-27.

25李青山.多科性大学创新教育体系研究[E].http://www.czzy.net,2004-04-16.

26张淑媛,李青山,杨秀珍.思维创新系统工程学理论与实践研究[J].发明与创新,2006,(1):12-13.