构建知识体系,培养核心素养

——以“数的认识”总复习为例

2024-05-25徐兰琴

文| 徐兰琴

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》在“教学建议”中指出:“复习课应以学生的认知发展水平和已有经验为基础,立足于学生的原有知识结构,提供一个合理的支架,促进学生从旧知向新知转化。”要实现这一目标,教师必须立足于学生原有的知识基础,为学生提供一个合理的支架。因此,在“数的认识”总复习中,教师需要基于学生原有的知识基础,依据新课标理念与相关数学理论知识,有效建构数学知识体系,进而形成新旧知识间的联系、类比、迁移、同化等关联关系。下面以具体过程进行说明。

一、明确教学目标,关注知识结构

“数的认识”总复习课,是一节对学生“数”这一概念进行梳理与回顾的数学课,其目的在于让学生建构数学知识体系,使学生进一步理解、掌握有关“数”的概念,并能够灵活运用这些概念解答问题。

在明确了本节课的教学目标后,教师应立足学生的学情,关注知识结构,挖掘知识之间的内在联系,从而促进学生对概念的理解。

如,在学习这一课时,教师问:同学们,目前为止,我们都学了哪些数?看到“数”你想到了什么?(如图1 所示)

图1

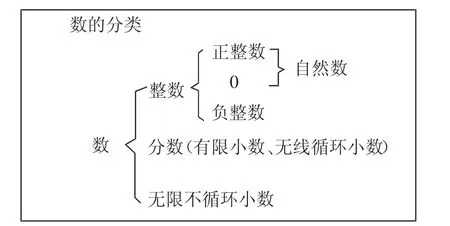

从课堂上学生能想到的这些关于“数”的词来说,我们可以看到学生想到的还比较全面,他们从不同的角度将所有关于“数”的概念全都罗列出来,但是未知数、百分数等概念还有些学生没办法想出来,可以看出学生对数的概念的理解还需要进一步深化。为了让学生有更加深刻的认知,笔者为学生罗列了关于数的所有概念,形成“数”的思维导图,把比较零散的知识点全部呈现在里面,为后续知识的体系化构建奠定了基础。(如图2 所示)

图2

接着,教师出示一则材料,让学生整理材料中的数都有哪些。(如图3 所示)

图3

教师引导学生阅读上述材料,感知与发现事物之间的数量关系,并通过归纳、概括、推理等方法使学生形成有关“数”的概念。

二、揭示学习情境,获得认知结构

教学实践表明,教师只有从学生已有的认知水平和已有经验出发,根据学生的已知和所需创设与之相适应的学习情境,才能让学生在原有知识结构的基础上得到发展,从而获得知识意义上的生成与建构。

教师应充分考虑学生原有的知识经验和认知特点,设计富有挑战性的学习内容和活动,让学生在原有认知基础上获得更多的发展。

在“数的认识”总复习中,教师首先为学生创设一定的学习情境——“快乐的生日”:今天是开心的一天,因为今天是我的生日,早饭吃了50 克稀饭,100克馒头,20 克鸡蛋,质量比是5:10:2。我们还吃了美味的蛋糕,我们家一共有6 人,将蛋糕平均分成6份,每人吃了一份。我们还去逛街,买了好看的衣服,上衣是299 元,裤子原价是289 元,可以打八折,大家可以帮我算一下一共花了多少钱吗?

教师提问:这则材料中有很多数字,都涉及哪些数呢?

生:整数、分数、百分数。

师:同学们,表示分数和整数时我们最常用的工具是什么?

生:数轴。

学生开始在数轴上表示。

师:说说你表示这些数的方法。

生1:老师,可以将生日蛋糕看作单位“1”,平均分成6 份,其中的一份就是,所以,就在数轴的这个位置(手指位置)。

师:0.6 是怎么表示的?

师:那么这些分数、整数、小数有什么相同之处呢?

生2:它们都是我们学过的“数”。

生3:分数可以转换为小数,小数也可以转化为分数,它们之间是可以互相转换的。

三、引入经典习题,建构知识体系

在“数的认识”总复习中,教师应以经典习题为载体,引导学生梳理知识脉络,构建数学知识体系。

例如,教师在“数的认识”总复习中引入人教版教材中的经典习题(如图4 所示):

图4

通过这种方式,教师在呈现经典习题时,基于学生原有知识基础、教学目标、教学重难点等因素,灵活选择教学资源与手段,引导学生在典型例题中回顾所学知识。

四、回顾梳理知识,唤醒数学模型意识

在本课中,教师精心设计了知识梳理、例题讲解、拓展训练三个环节,引导学生回顾梳理本课的知识体系,同时唤醒了学生的数学模型意识。

数学模型是将实际问题抽象成数学模型,并利用数学模型的思想方法解决实际问题的一种方法。数学模型可以帮助学生更好地理解问题的本质,从而使学生形成良好的数学核心素养。

如在知识梳理环节,教师引导学生回顾本课的核心概念——“数”。在此基础上,教师进一步引导学生回顾本课所学的“数”的概念:“数”是用来表示和交流的抽象符号;“数”是实际存在的事物,“数”就是人们对事物的一种描述和记录;“数”是量与量之间比较、测量、计数等活动所产生的结果。由此,教师带领学生回顾了本课所学内容中有关数量关系、计算法则、运算性质等相关概念。

在例题讲解环节,教师带领学生回顾本课所学知识中有关分数和小数的基本性质、数的运算等。最后,教师带领学生回顾本课所学知识,并布置相关练习,学生根据教师提出的问题进行有针对性的练习。在本课中,教师为学生提供了丰富的练习题,并引导学生自主完成练习。题目的形式可以是多样化的。

比如,学生可以通过数学小报的形式完成,也可以通过手抄报的形式,还可以做一些练习题,从而掌握体系化的数学知识。教师可以设计以下教学环节:

课件出示学生做的数学小报(部分)。

师:同学们已经在课前将这一部分知识进行了整理。通过这节课的学习,你觉得这种整理方法有没有需要完善的地方?

生1:老师,我觉得每一个数的后面可以加一些经典题目。

师:还有没有其他的建议?

生2:可以把每个数的性质都写进去。

师:同学们的回答都很棒,我们可以写得更加详细一些。把性质都写进去,会让我们的知识变得更加体系化。

生3:老师,也可以把每个数之间的联系加进去。

师:这个想法很棒,说明你运用了联系的思维思考和看待问题。

生4:可以列举一些生活中的案例。

生5:可以写出计数单位、运算规则等。

生6:可以把它们的不同之处进行对比。

生7:还可以把重难点知识用笔圈起来。

师:特别棒!课后,大家可以根据这些意见,继续完善和修改你们的作业。我相信,这一次你们肯定会有新的发现和新的收获。

数学模型是人们对具体事物进行描述、记录、计算等活动所产生的结果,其本质是对事物的一种描述和记录,也就是人们对事物的结果进行描述。从这个角度来说,数学模型与现实世界之间存在一种天然的联系。教师通过这种反思、分享方式,帮助学生完善知识结构,促使学生思维能力得到相应的发展。

五、实践应用拓展,内化知识体系

建构知识体系的过程,其实就是一个知识内化的过程,学生只有真正理解了知识,才能在实际应用中灵活运用。在本课中,教师设计了大量的实践应用题,让学生通过动手操作、自主探究、合作交流等方式完成学习任务。学生在解题过程中不仅能充分运用所学的知识解决问题,而且能体验到数学与生活的紧密联系。

复习课的本质是知识体系的建构,而不是简单地知识回顾与应用题训练。

在本节课中,教师也可以围绕“数的组合规律”这个核心进行教学设计,从学生熟悉的事物出发,引导学生利用已有知识探究新的数学问题。通过梳理和对比,学生认识到:由2、3、5、7、9 组成的不同的两位数、三位数。这样,学生不仅能从不同的角度理解“数字”和“数量”两个概念,而且能理解“两位数”和“三位数”这两个概念。通过数学学习活动,学生不仅能加深对知识体系的理解,而且能在知识运用过程中提高数学核心素养。

教师也可以给学生提供生活中的数学实例,并引导学生用所学知识解决生活中的问题。如在复习“百分数”时,教师先出示这样一道题:商店卖的书包,一个售价为300 元,如果售价的55%是进价,售价的40%是赚的钱,现在搞促销,为了保证一个书包赚的钱不少于40 元,应该怎么确认折扣?学生有了兴趣,就能很快找到计算方法。这样,学生不仅能顺利地掌握“数的认识”这一单元的知识体系,而且能进一步迁移到其他数学知识的学习中去。

数学学科具有高度的抽象性和严谨的逻辑性。在“数的认识”总复习中,教师要基于学生原有的知识基础,创设适当情境,引导学生在原有知识基础上自主建构数学知识体系。具体操作中,教师要引导学生通过一些经典题目构建知识体系,将新旧知识进行对比、分析与综合,发展学生的核心素养。同时,教师要关注学生在不同阶段学习的特点和学习方式,在教学过程中要注重引导学生将数学与生活进行关联,借助生活现象分析数学问题,使数学知识学习与生活实际有机结合起来,进而帮助学生有效地形成数学意识和思维能力,使其得到综合发展。