生师互动下大学生创新能力提升研究

——基于一项土地国情调查大赛项目的分析

2024-05-22陈姝洁王飞

陈姝洁,王飞

(常州大学,江苏常州 213159)

作为未来实施创新驱动发展战略的储备人才,对大学生的创新能力培养尤为重要。越来越多的国内外高校明确将创新能力纳入人才培养目标。

在影响大学生创新能力的诸多因素中,学生与教师之间的互动发挥着至关重要的作用。学生与教师互动,简称生师互动(student-faculty interaction),即课堂内外发生的教师与学生围绕学业、情感、职业等方面进行的交流和互动活动。研究发现:在对大学生发展产生影响的因素中,经常性生师互动位于首位,生师互动的质量与数量正向影响学习成果[1]。

本文将视角深入到生师互动的具体情景中,依托科研实践项目,在不同环节探讨生师互动对提升大学生创新能力的影响。针对大学生个体的异质性,进一步发掘生师互动如何提升不同类型大学生主体的创新能力,期望能够为改善生师互动质量、提升大学生创新能力提供合理对策建议。

1 理论依据

1.1 大学生创新能力的培养

创新是根据一定的目的,运用一切已知信息,产生出某种新颖、独特、有社会意义或价值的产品的智力品质(创新性、创造力和创新可以视为同义语)[2]。创新型人才要同时具备创造性思维(智力因素)和创造性人格(非智力因素)[3]。创新教育研究大师吉尔福特认为,智力水平的高低并不意味着现实创造力的强弱,具有高度创造性的人,必定是受好奇心驱动的[4]。对于大学生创新能力的培养,国内外研究与实践领域已经形成基本共识:重视培养大学生的创造性思维和创造性人格。

那么,如何培养大学生的创新能力?一些学者探讨并总结了美国一流大学培养创新人才的具体措施和特色[5],例如:招生多元化,注重学科交叉,课程设置灵活,重视培养学生的科学素养与人文素养,学生选课有很大自由度;教学过程强调以学生为中心,采用研讨式、案例式教学方法;鼓励大学生参与科研,重视学生社会实践等[6-7]。国内高校的实证研究成果也表明:同质化培养影响大学生创新能力发展,高校课堂教学对大学生创新能力培养的作用有限;高质量的科研参与和社会实践有助于培养大学生的创新能力[8-9]。因此,本文以科研参与作为研究生师互动提高大学生创新能力的切入点,以一项教师指导、大学生参与的全国性调查大赛项目作为案例展开分析。

1.2 生师互动对大学生创新能力的影响

生师互动是美国高等教育领域研究的重要课题,也越来越受我国研究者的重视。该领域几十年来的理论研究成果用于指导高等教育实践,产生了积极效果[10]。在“有效教育实践基准”列出的生师互动的表现形式中,课堂以外的生师互动对学生在大学期间的发展影响深刻,而跟着教师开展科研是一条重要的课外交往途径。在这种互动中,学生既能将教材知识与生活联系,又有较多时间与教师接触并交流想法、接受指导。

生师互动对大学生产生了多种直接和间接的积极影响。直接影响包括学生的智力发展、个人发展、在职业准备阶段的收获等,间接影响是通过增强学生在学业上自我挑战的信心和归属感来实现的[1]。一种间接影响是师生关系会增强学生实现目标的动机。自我决定理论认为:人们会将自己重视的人的目标内化,而这种内化会带来更强的动机来实现目标。相关实证研究发现:教师对学生的正向反馈增强了学生的内在动机,积极的师生关系增强了学生的信心,间接激励学生在学业上挑战自己。另一种间接影响是生师互动通过增强学生的归属感促进学生学业的成功。归属感是关于人们在多大程度上感到他们属于一个社区,是一个社区的成员,是这个社区的一部分[11]。归属感是学生成功的重要中介变量[12]。

2 分析框架

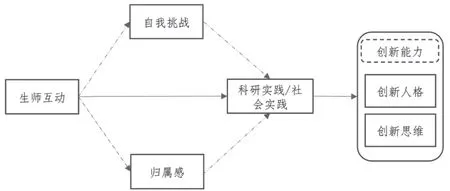

基于上述理论分析,借鉴中外学者的分析框架[1-8],本文构建了生师互动影响大学生创新能力的分析框架,如图1 所示。图1 最左一项为生师互动,最右一项为创新能力,其中创新能力包括创新人格和创新思维。箭头所指方向为影响方向,实线箭头表示直接影响,虚线箭头表示间接影响。生师互动影响创新能力有两个路径:一是直接效应,生师互动通过直接影响大学生对科研实践或社会实践的参与,从而影响创新人格和创新思维的培养;二是间接效应,生师互动通过影响大学生学术上的自我挑战和归属感,从而影响大学生对科研实践或社会实践的参与,最终影响创新人格和创新思维的培养。

图1 生师互动影响大学生创新能力的分析框架

3 案例研究

3.1 研究方法与案例选取

本文采用参与式观察和深度访谈相结合的方法,重点聚焦大学生团队参与科研项目全过程中的生师互动。参与式观察和深度访谈有利于深入了解师生双方的行动逻辑并予以分析和解释。通过对研究对象参与科研项目片段的细致描述和分析,可以获得一种整体性的视角,进而有助于发掘之前未曾关注的现象和逻辑。

研究时间为2019 年6 月至2019 年8 月。某省属全日制本科院校9 名2017 级学生为参加2019 年第一届全国大学生土地国情调查大赛,自发组建团队、主动联系指导教师并组织暑期社会调查。在此期间,参与项目的学生完成了从选题、立项、调研、形成研究报告的全过程。笔者参与该项目全过程,并在各个环节对学生进行访谈。此外,为观察该科研项目参与对大学生的长期影响,在2021 年6 月进行补充调研。调研内容为针对参与项目学生的毕业论文开题与答辩情况分别对论文指导教师和答辩组教师进行访谈。

3.2 案例分析

按项目开展顺序“团队组建—项目申请—田野调查—形成成果”进行案例分析。团队组建时间在学期末(6 月中下旬),学校发出暑期社会实践倡议并发布项目申请通知,感兴趣的学生开始着手组队。项目申请时间为6 月底,此时已经完成了组队和邀请指导教师。田野调查时间为7 月10 日至7 月20日,由师生双方共同确定。7 月20 日至9 月1 日,在新学期开始前整理田野调查报告并形成调研成果。

学生的自发性是团队组建的基础。在团队组建伊始,学生自由选择队员并邀请指导教师。参与者是在同一班级中学业成绩较优秀或社会活动经历较丰富的学生。前期同学间的交往互动,是牵头者和其他参与者相互选择同伴的基础,据参与学生自述:“参与项目的,都是关系比较好的同学”。前期学习中与教师的互动,是学生和指导教师互选的基础,据参与学生自述:“对上过课的教师研究方向有点了解,也感兴趣,就去问问这位教师愿不愿意带我们。”

学生对自身期望和主动性的差异,使得科研参与过程和参与效果均有明显区别:期望增加阅历的学生对社交属性较强的环节积极参与,而对与学术写作相关的文本工作投入不足;对文本工作积极的学生是平时学习主动性较强的学生,但他们对社交属性较强环节的参与没有表现出积极性。通过对学生职业规划相关内容的访谈发现:9 名学生中有2名学生明确毕业后将“直接参加工作,不会考研,参加科研项目是为了增加阅历,多一些体验”;有2 名学生表示“可能会考研,也可能直接工作”;另外5名学生则表示还没有考虑过这一问题。在对指导教师的访谈中发现:2 名表达过直接参加工作的学生,在组织同学参与、项目田野调研、项目成果参加评比环节(都是具有较强社交属性的环节)表现较为积极突出;而在形成科研成果的报告撰写环节,表现比较积极的学生都是在平时课堂学习中表现比较好的,其中,既有“可能考研也可能工作”的,也有没有考虑过职业规划问题的。

在教师与学生互动中,指导教师更关注科研项目,互动的频繁程度因学生个体差异而有所不同。指导教师参与科研项目的指导,首要原因是该项目与自己的研究相关,通过带学生调研可以积累资料和数据,其次是与学生共同争取竞赛获奖,最后是对学生学术能力的培养。指导教师基本做到有问必答,耐心回答学生问题,交流的范围和深度都超出课堂学习范围,但交流最多的是主动提问较多的学生。其中,职业规划为直接参加工作的学生互动较积极。

3.3 效果评价

通过在项目进展过程中和项目结束后对学生的访谈,可以发现其与指导教师的互动内容既有个人发展方面的成长,也有对学术学业挑战的期待。据学生自述:“老师会问我以后想做什么,现在还没想好,后面我会考虑一下考研还是考公务员或者找其他工作。”“调研中发现我们的调研提纲问的问题五花八门,泛泛而谈,而老师修改后的提纲能围绕主题慢慢深入。调研时候问问题怎么才能问到点子上,以后还得多看看文献。”

项目结束后,指导教师对参与科研项目的学生进行评价。总体而言,创新能力有所提升,其中创新思维水平的提升明显,而创新人格的养成难以直接观察到。指导教师认为:首先,能够从成果中观察到学生的进步,调研报告反映出学生科研写作能力得到了提升;其次,通过选题、立项、调研、形成研究报告各个环节的参与,学生对科研形成了基本认识,开始有意识地问问题;最后,科研参与中生师互动频繁,不仅有在校园内的学术方面的互动,还有在田野调研中学生对指导教师的社会交往方面的观察和交流,增进了师生感情,也调动了学生主动学习的热情和对自己专业方向的认同。

为了观察科研参与对学生创新能力培养的长期影响,在两年后的毕业季对学生所在院系参与学生毕业论文指导、开题答辩、论文答辩的教师分别进行访谈,对参与科研项目的9 名学生的毕业论文水平、答辩表现等方面进行评价。超过半数的参加科研项目的学生毕业论文选题与两年前科研参与的内容相关,都一次性通过毕业答辩,且9 名学生在开题和答辩环节均取得了良好及以上的成绩。毕业论文指导教师和参与答辩的教师一致认为,参加过科研项目的学生毕业论文对研究问题的提炼水平较高,且论据更翔实。

综上所述,通过科研指导教师、毕业论文指导教师、答辩教师的评价及学生的自我评价,不难发现科研项目参与直接或间接地提升了学生的创新能力。参与科研提升了学生与科研创新相关的学业学术水平、强化了专业认同、提高了对学业学术挑战的自我期待,这些成效能够实现的关键在于学生和教师的充分互动。

4 对策建议

科研参与促进了师生之间实质性的互动,也提升了大学生的创新能力。据此,从个体层面和制度层面提供如下对策和建议。

在个体层面,一是提高学生科研活动的参与度。我国本科生科研与创新活动起步较晚,虽然参与各级科研和创新创业活动的学生数量逐年上升,但仍有不少学生由于各种原因未参与其中。从国内外知名高校的经验来看,参与项目是大学生开展科研与创新的主要形式,也是大学生宝贵的学习经历[13]。因此,本科院校除鼓励学生积极申报各级本科创新创业项目外,还可以增加校内科研与创新项目数量,加大支持力度,让更多学生有机会参与进来。

二是提高教师指导大学生科研的参与度。在项目参与的情境下,教师和学生共处和交流的时间多,影响和示范作用较大。从教师的投入和产出角度看,有多方面因素阻碍其参与指导学生科研与创新活动:一是教师指导学生科研创新活动投入的时间和精力比自己独自完成某项目要多[14];二是指导学生参与科研或创新创业活动并不是教师绩效评价的内容,而能够拿到重大奖项从而获取回报的情况极少;三是教师自身兴趣和研究领域与学生的兴趣、知识结构等匹配度不高,导致结果或者产出达不到预期。因此,可以增强对教师指导学生参加科研和创新创业活动的激励。

在制度层面,将大学生科研参与纳入本科生培养方案,作为实践学分的一部分,且作为必修学分(2 学分)。形式上可以是发表省级期刊论文、申请主持校级或院级课题、参与教师的科研项目、参与国家或省部级的学科类竞赛,同时进行荣誉表彰和物质奖励。此外,应加强与行业、企业合作,鼓励行业、企业举办或资助各类学科竞赛和创新创业项目,拓宽大学生参与科研与创新活动的渠道。