电子信息类本科生科研能力和意愿的问卷分析

2024-05-22李竹王大为芦宾赵红梅

李竹,王大为,芦宾,赵红梅

(山西师范大学 物理与信息工程学院,山西太原 030031)

2018 年10 月,《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》指出:“鼓励学生通过参加社会实践、科学研究、创新创业、竞赛活动等获取学分”。2019 年10 月,《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》指出:“加强对学生科研活动的指导,加大科研实践平台建设力度,推动国家级、省部级科研基地更大范围开放共享,支持学生早进课题、早进实验室、早进团队,以高水平科学研究提高学生创新和实践能力”。因此,大学生科学研究能力的培养成为我国新形势下高等教育的重要任务,也是当前高校人才培养的基本目标之一[1]。

虽然山西师范大学电子信息类专业三年级学生的科研论文发表比例已超过了10%,但是也遇到了一些困惑:(1)目前学业导师都有自己的科研课题,对于整个电子信息类专业而言,科学研究能力的培养还缺少有效的全局性措施;(2)学生主动参与科研能力培养的热情不足,对各类项目和学科竞赛的参与需要督促和鼓励;(3)科研能力训练与课程教学脱节,若单独进行科研能力训练,会给学生造成一定的学业负担。因此,有必要针对科学研究的相关内容进行问卷调查,旨在通过对问卷调查结果的分析,为以后的科学研究能力培养提供改革方向。

1 问卷设计及调查对象

考虑到科学研究进展是否顺利主要是由学生的科学研究能力和意愿两方面来确定,所以本次调查问卷主要涉及的内容包含科学研究能力和意愿两个方面。科学研究能力方面主要考虑了信息素养能力、数据处理能力、实验设计能力、科研成果表达能力和科研思维能力,其中科研思维能力是以科研过程中应用的28 种思维技巧开展;科学研究的意愿主要考虑了由兴趣和相关能力决定的意愿内因和受外在刺激从而进行科研的意愿外因。对于每一种思维技巧设置一项对应的题目,而其他的每一项能力或意愿的调查,都给出了6项相应的题目,且每个题目都是学生平时在科学研究实践过程中会接触的内容。每个题目都有“不同意”“一般”和“同意”3 个选项。

调查对象为电子信息类专业的1~4 年级所有学生。学生采取自愿的原则参与本次调查。

2 问卷结果及分析

本次自愿参与调查的电子问卷共收回196 份,去掉无效问卷,剩余有效问卷共173 份。在调查结果的表格中,只呈现了“不同意”和“同意”两个选项的比例,其余比例是“一般”选项的比例。表格中的数值以百分率的形式呈现。

2.1 信息素养能力

科学研究实践的初始阶段,需要对文献进行收集和整理,即学生应该具备一定的信息素养。在《学生学习的信息素养标准》中,信息素养能力标准主要侧重信息获取能力、信息评价能力以及信息利用能力[2]。因此,信息素养能力可划分为信息获取、信息评价和信息利用3 个阶段。信息素养能力调查结果如表1 所示。

表1 信息素养能力调查

1~3 项为获取信息能力的调查结果,结果表明:学生主要从非纸媒介的网络获取信息,从中文数据库获得信息的量较少,究其原因是1~2 年级的学生参与科研训练的人数和时间较少,还未接触到专业的中文数据库;4~5 项为信息评价能力的调查结果,结果表明:能够从文献中获得有用信息的学生较多,但是不能够客观对信息进行评价的学生接近20%,对信息客观评价能力的欠缺会影响科研预研的进度;第6 项为信息利用能力的调查结果,结果表明:对信息不能进一步加工和存储的学生比例较大,该方面的改善可有效构建完善的信息体系,加快科研预研阶段的进程。

2.2 数据处理能力

数据处理贯穿科学研究的始终,可追溯到科学研究方法的选取,便于培养学生的批判性思维;同一种数据可采取多种数据处理方法,便于培养学生的发散性思维。因此,提高数据处理能力、掌握基本数据处理方法是提高学生创新能力的重要基础[3]。数据处理能力调查结果如表2 所示。数据处理包含3 个阶段:记录整理阶段、统计分析阶段、描述解读阶段。

表2 数据处理能力调查

1~2 项为记录整理数据能力的调查结果,结果表明:学生记录整理数据能力不突出,同意项不到35%,该能力的缺失使得科研无法进一步开展;3~5 项为统计分析数据能力的调查结果,结果表明:学生不能选择合适的统计分析方法的比例较低,但是对数据统计和测试的能力相对欠缺,尤其是手工完成简单统计能力的欠缺更加突出,不利于及时发觉问题和解决问题,往往会造成科研实验多次重复;第6 项为描述解读数据能力的调查结果,结果表明:对统计结果的解读和描述能力欠缺的人数超过了10%,学生欠缺基于数据统计结果给出总结性或深层次描述的能力,难以形成强有力的论证结果。

2.3 实验设计能力

实验是科研验证的重要部分,实验设计是创新性实验项目成功实施的关键[4]。通过实验设计,有利于培养学生的创新意识和创新能力、提高了学生分析问题和解决问题的能力。实验设计能力调查结果如表3 所示。实验设计能力包含宏观部分和微观部分。

表3 实验设计能力调查

1~4 项为实验设计能力宏观部分的调查结果,同意项比例都不到35%,其中1~2 项的不同意项比例超过了10%,表明学生对实验设计的宏观目标和总体过程不够清晰,缺少统领和总括性的指导思想,不利于快速提高实验的独立设计能力;5~6 项为实验设计能力微观部分的调查结果,同意项比例都高于35%,表明大部分学生能够预判实验中可能出现的干扰元素,有实验备选方案,有较强的对设计实验的微观把控能力。

2.4 成果表达能力

任何一项科学研究最后总要通过论文或者研究报告的形式展示成果。因此,作为科研成果的展示形式,论文或者研究报告的表达能力也属于科研能力的范畴。成果表达能力调查结果如表4所示。

表4 成果表达能力调查

调查表中的6 项,是论文或者研究报告的必要组成部分。1~2 项为成果表达的概要部分的调查结果,不同意比例均超过10%,说明学生对成果的总体概括提炼程度不够;3~5 项为成果表达的具体内容,从同意比例高低可以看出,学生对研究的具体对象方法规范的能力明显低于结果阐述和讨论,也反映出科研提炼能力偏弱的特点;第6 项为成果表达的参考文献书写能力的调查结果,该部分是成果表达中最易完成的内容,但是同意项比例没有超过50%,能够反映出学生对参考文献规范化书写的训练量较少。

2.5 科研思维能力

科研思维,是培养学生在科研中树立科学的思维方式,能够从普遍性的现象中找出问题,结合科学理论,形成具体的科学思维方法及逻辑推理能力;能够从间断性的现象中发现其存在的关联性、同一性和普遍性;能够通过一个现象逐层推理,形成一个完整的科研实践体系[5]。在科研过程中,科研思维能力的强弱是由思维技巧应用的多寡反映的。针对归纳、演绎、批判、集中、侧向、求异、求证、逆向、横向、递进、想象、分解、推理、对比、交叉、转化、跳跃、直觉、渗透、统摄、幻想、灵感、平行、组合、辩证、综合、核心和虚拟共28 种思维技巧对科研思维能力给予调查,总体调查结果表明:不同意项比例低于10%,同意项比例高于30%。科研思维能力调查具有代表性的结果如表5 所示。同意项比例从高到低按照序号排列,依次为批判、灵感、集中、递进、想象和转化思维技巧。总体调查结果表明:在对思维技巧没有刻意训练的情况下,各种思维技巧的应用比例不具有明显差异。另外每项问卷的一般选项的比例在40%左右,该选项的出现间接反映出学生在科研过程中没有刻意应用思维技巧处理科研过程中遇到的问题。

表5 科研思维能力代表性调查

2.6 科研意愿的内因和外因

科研意愿是本科生参与科研活动的前提和基础,在本科生参与科研意愿的影响因素方面,主流观点认为影响本科生参与科研的因素有内因、外因两个方面[6]。关于科研意愿的调查,主要考虑了由兴趣和相关能力决定的意愿内因和受外在刺激从而进行科研的意愿外因。科研内因调查表和科研外因意愿调查表分别如表6 和表7 所示。

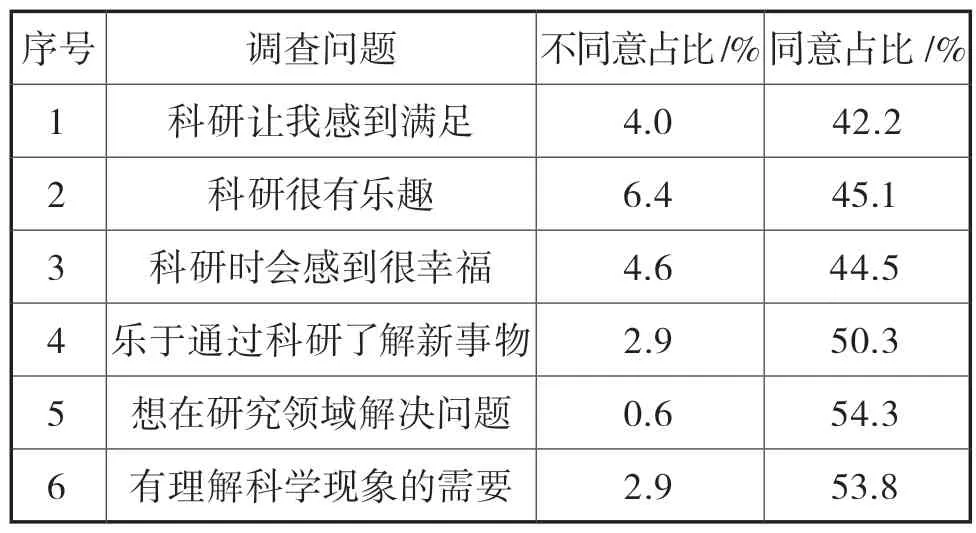

表6 科研意愿内因调查

表7 科研意愿外因调查

从表6 可得出,山西师范大学电子信息类专业的学生,主动参与科研的意愿较强烈,同意项比例均超过了40%,不同意项比例都低于10%,学生在追求科研带来的乐趣和满足感方面有较强意愿,解决问题的内在需求驱动力较强,从而提高了学生个体主动参与科研的意愿。

从表7 可得出,科研意愿受不同的外因影响的结果差异较大。第1 项的结果反映学生科研的意愿会受到功利的强烈驱使;第2 项的结果表明他人的尊重对学生参与科研不具有较强的促使作用;第3~6 项为科研难度对学生科研意愿的影响,综合分析可知:科研训练的设置应该呈现先简后繁、先易后难的梯度,这样可提高学生科研意愿。

3 建议措施

根据问卷调查的结果及其分析讨论,针对电子信息类大学生科研能力的共性特点和个性差异,应准确定位科研训练的培养目标,制定合理的科研训练计划和管理机制,落实大学生科研训练计划(Student Research Training,简称SRT)[7-8],建议采取如下措施。

3.1 嵌入式训练

科研能力的培养不是一蹴而就的,应将各方面的能力化整为零到各个教学环节中,通过重复有效的训练,能使科研能力的各个子能力得以巩固。课堂教学是师生互动的主要载体,故以课堂教学为阵地,可进一步提升本科生科研能力[9]。

在理论教学过程中,以第二课堂实践活动形式训练收集资料、处理信息、仿真研究、成果表达等能力[10];在实验教学过程中,对每个实验项目提倡在完成基本要求的情况下,挑战扩展创新[11]。通过上述措施,既可以提高课程教学考核的有效度,又可以将科研能力的培养嵌入教学过程。

3.2 三级制训练

根据专业课程的授课进度以及科学研究针对内容的综合程度,将科研能力训练按梯度分为三级。第一级,针对课程设计类,以科研报告的形式将设计成果表达,将其作为课程考核要素;第二级,针对学科竞赛和科研项目,将实践成果以期刊论文形式呈现,将其作为实践创新课程的考核要素[12-13];第三级,针对毕业设计,依照学位论文的要求逐项考核。

3.3 导师制训练

在科研训练过程中,需要因材施教,因此,在新生入校后,通过双向选择,为每位学生配备学业指导教师[14]。每名导师可以根据学生的科研能力差异,采取针对性的一人一策,从而在科研训练方面达到弥补短板和突出优势的效果。