党的自我革命与地方政府廉洁创新

——基于中国廉洁创新奖获奖项目的fsQCA分析

2024-05-11崔冠云

倪 星,崔冠云

(中国人民大学 公共管理学院,北京 100872)

一、研究背景与问题

改革开放以来,在经济社会快速转型的特殊背景下,我国的腐败问题呈现出易发多发态势,不仅破坏社会公平正义,阻碍经济发展,还严重损害政府公信力。党和国家一直高度重视党风廉政建设和反腐败工作,尤其是党的十八大以来,党中央坚持不懈强力反腐,标本兼治,系统施治,反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固,形成了明显的廉洁拐点(1)倪星、张军:《廉洁拐点的地方经验与政策意涵——基于G省廉情评估调查数据的分析》,《政治学研究》2018年第5期。。习近平总书记指出:“在新时代十年全面从严治党的实践和理论探索中,我们不断深化对党的自我革命的认识,积累了丰富实践经验,形成了一系列重要理论成果。”(2)习近平:《深入推进党的自我革命 坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》,《人民日报》2024年1月9日,第1版。不断推进党的自我革命,是我们党对于如何跳出历史周期率给出的第二个答案,也是新时代深化党风廉政建设和反腐败工作的战略方向和根本遵循。在党的自我革命思想的引领下,各级党政机关持续开展丰富多彩的廉洁创新活动,深入探索符合自身实际的反腐败方式方法,取得了良好效果,成为解决基层腐败问题和提升公共服务质量的重要途径。

近年来,地方政府愈发重视廉洁创新,在理论与实践维度上丰富中国廉洁创新模式。从理论角度而言,不少学者对地方政府创新的现状、行为模式、问题及对策(3)吴建南、马亮、杨宇谦:《中国地方政府创新的动因、特征与绩效——基于“中国地方政府创新奖”的多案例文本分析》,《管理世界》2007年第8期。进行了描述性总结,但关于廉洁创新生成与影响机制的研究较少,其理论解释和实证分析有待进一步深化。从实践角度而言,一方面,一些党政机关囿于环境和技术条件难以开展廉洁创新;另一方面,廉洁创新的风向仍需把控,“创新锦标赛”和“技术堆砌”现象屡屡出现。在社会科学研究中,一个特定结果可能源自多个差异化的条件组合,而组态理论能够识别和检验复杂治理系统中的多重并发因果问题。因此,本文采用组态理论研究我国36个地方政府廉洁创新案例,结合模糊集定性比较分析(fuzzy set Qualitative Comparative Analysis,fsQCA)并考虑时间维度,运用多时段QCA和汇总QCA方法,揭示地方政府廉洁创新的高水平条件组态、核心动因和生成机制,以期对下列问题做出全面回答,即:地方政府廉洁创新有哪几种主要模式?每种模式的生成机制是什么?地方政府廉洁创新的动力因素有哪些?如何持续深化地方政府廉洁创新?

二、文献评估与理论框架

(一)地方政府创新行为研究综述

Walker认为,地方政府创新应是打破传统政府工作内容形式的首次全新工作模式(4)Jack L.Walker,“The Diffusion of Innovations Among the American States”,American Political Science Review,Vol.63,No.1,1969,pp.880-899.。当前,学界对地方政府创新的研究多集中于实践过程分析与创新影响因素分析两方面。在实践过程分析方面,国内相关研究在早期主要聚焦于创新实践动力与运作机制研究(5)何显明:《地方政府创新实践的生成机制与运行机理——基于浙江现象的考察》,《中国行政管理》2009年第8期。,认为创新的动因、阻力与推动力之间相互耦合作用,共同在时序性影响下构成了创新运作轨迹(6)谢庆奎:《职能转变与政府创新》,《国家行政学院学报》2002年第2期。,形成不同时期的地方政府创新特征(7)Mohr L B.,“Determinants of Innovation in Organizations”,American Political Science Review,Vol.63,No.1,1969,pp.111-126.。当前,随着数字技术的快速发展,学界逐步拓宽了对政府采纳创新、应用创新行为的研究边界(8)Tolbert C J,Mossberger K,Mcneal R.,“Institutions,Policy Innovation,and E-Government in the American States”,Public Administration Review,Vol.68,No.3,2010,pp.549-563.。在创新影响因素分析方面,随着各国政府创新实践样态的逐渐丰富,学者们主要聚焦于外部压力与内部动力研究。前者强调上级和外部压力,认为不断变化的法规条例、政府政策、公众政治参与及数字技术发展等外界因素(9)陈天祥:《中国地方政府制度创新的动因》,《管理世界》2000年第6期。倒逼地方政府逐步提高行政透明度,同时采纳数字化等新模式提供公共服务。后者强调自我内部动力(10)王学军、包国宪:《地方政府公共价值创造的挑战与路径——基于G省地方政府官员访谈的探索性研究》,《兰州大学学报(社会科学版)》2014年第3期。,认为创新行为主要是受地方社会及经济发展需求、地方官员创新精神等内部动力(11)王学军、张弘:《公共价值的研究路径与前沿问题》,《公共管理学报》2013年第2期。驱动而主动做出的(12)牛朝辉、罗慧慧:《我国廉洁创新的分布、趋势及内容研究——基于两届“中国廉洁创新奖”的分析》,《经济社会体制比较》2023年第4期。,而且此类创新往往更能契合当地发展实践及公众需求。

(二)地方政府廉洁创新研究综述

伴随着政府改革创新的逐步深化,社会公众对民主、高效、法治、廉洁等公共价值方面的期望愈发提高。特别是廉洁价值,作为对公共部门的底线要求之一,得到社会各界越来越多的关注,进而引发了学术界对廉洁创新研究的高潮(13)袁柏顺:《公众腐败感知与腐败的民间传说——基于C市城区公众腐败感知调查的一项研究》,《公共行政评论》2016年第3期。。当前,学界主要从两个视角展开廉洁创新研究。一是廉洁创新概念与内涵研究。很多学者聚焦于中国话语体系下的廉洁创新工作,并逐步丰富发展其内涵(14)高俊峰:《地方廉洁政府的创新路径研究》,《内蒙古科技与经济》2015年第7期。,认为廉洁创新是政府等部门运用现有技术、制度和工具,在特定环境下,以提升正风反腐绩效为目的,改进或创造新的廉洁治理模式并预期获得反腐成效的行为。党的十八大之后,学界及实践界关于廉洁创新的探究逐步增多,提出廉洁创新具有十分多元的影响因素,且过程机制复杂。伴随概念流变,大多研究将廉洁创新分为四类关键要素——主体(Initiator)、内容(Content)、方式(Approach)及绩效(Performance)(15)任建明、过勇:《廉洁创新的中国实践——首届“中国廉洁创新奖”获奖案例集》,北京:社会科学文献出版社,2019年,第4—5页。,并对创新效益、可持续性等展开研究。

二是廉洁创新的影响因素研究。此类研究包括外部与内部两个视角。在外部因素上,分为社会(society)与技术(technology)两个层面。前者大多以主体视角切入,在政府方面以建设廉洁高效服务型政府为目标(16)G.夏博·切莫、李百玲:《加强廉洁政府建设:以问责和透明打击腐败》,《经济社会体制比较》2006年第5期。,鼓励形成“善制”与“善德”齐头并进的协同态势(17)田旭明:《善制与善德的耦合——论制度反腐与廉洁文化建设的协同》,《理论与改革》2015年第2期。,同时重视在高校(18)郝峰、殷雄飞:《高校廉洁文化建设的现状与对策分析》,《江苏高教》2010年第1期。、国有企业(19)吴永萍:《企业廉洁文化建设探析》,《理论探索》2008年第6期。、民营企业(20)周大仁:《政务公开与建设廉洁、高效政府》,《江汉论坛》2002年第1期。、党政机关(21)张军、倪星:《控权问责、服务提升与电子政务的清廉效应——基于中国282个地级市调查数据的实证分析》,《中国行政管理》2020年第3期。等多元社会主体中开展不同的廉洁创新实践(22)刘莘、吕艳滨:《政府信息公开研究》,《政法论坛》2003年第2期。。后者则集中于数字技术监管领域,依托廉洁政府的治理定位,构建网上服务与线下服务相结合的一体化新型政务服务体系,创新变革廉洁建设路径,大力推广技术手段在廉洁治理场域中的运用,如“微博问政”“政务公开”“智慧监管服务平台”“监管数字孪生盾”等。在内部因素上,主要分为政绩导向型与形象塑造型两类。前者认为地方官员出于内在创新精神(23)倪星、王锐:《从邀功到避责:基层政府官员行为变化研究》,《政治学研究》2017年第2期。,从政策法规、案件查处力度等实践方面入手,丰富廉洁创新实践模式(24)郑方辉、李莹:《反腐败绩效:腐败治理的目标与逻辑》,《行政论坛》2020年第6期。。后者认为地方官员以形象塑造为出发点(25)包国宪、马翔、李树军:《公共项目绩效损失结构、测度与评价方法研究》,《上海行政学院学报》2020年第4期。,从宣传、教育等方面入手,挖掘并建设廉洁文化“富矿”,丰富廉洁创新形式。

(三)简短评述与本文的理论框架

总体而言,当前创新相关研究大多集中于经济学与工商管理等学科领域。在廉洁创新方面,相关研究也多集中于高校(26)殷竹钧:《基于管理机制创新的大学生廉政法制文化教育》,《前沿》2012年第14期。、医院(27)沈思:《医院廉洁文化建设的思考和实践》,《中外医学研究》2012年第16期。、企业风险防控(28)黄月光:《以纪检监察体制机制创新为杠杆推进公司基层党风廉政建设的思考》,《广西电业》2016年第9期。及纪检监察体制(29)董石桃:《技术执行的组织整合:整体性治理视域下的大数据反腐》,《电子政务》2020年第11期。等领域,普遍缺乏对廉洁创新驱动因素、生成机制等方面的本源性探讨(30)Anokhin S,Schulz W.,“Entrepreneurship,Innovation and Corruption”,Journal of Business Venturing,Vol 24,No.5,2009,pp.465-467.。另一方面,当前研究也呈现出点状化与本土化关注不足的趋势。为有效衔接地方政府廉洁创新的实践与理论,本文借鉴社会互构论、注意力基础观等理论视角,以结果导向来衡量廉洁创新中的主体协作与创新绩效,探究政治、经济、社会、技术因素在地方政府廉洁创新中的影响,进而揭示其背后更深层次的驱动机制。

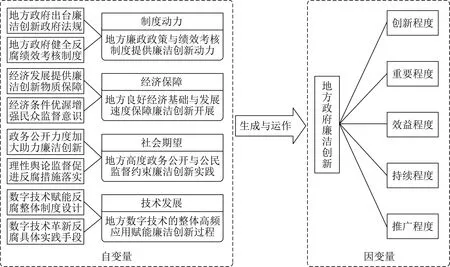

图1 廉洁创新行为主体及其影响路径

廉洁创新依赖多元主体协作、技术创新与环境变革,衍生了社会与技术情境中的多元分析框架。脱胎于社会学的社会互构论打破原有政府—公民二元对立视角,有效地将政府官员、公众、企业、第三部门、媒体和其他社会组织等进行链接,构建起公共能量场域,有助于更加全面、准确理解廉洁创新的多元主体及其行为互动模式。具体到地方政府廉洁创新行为上,其中的行为主体包括:其一,常态化组织(31)徐顽强:《基层应急治理效能优化:赋权模式、内在机理与实现逻辑》,《求索》2021年第1期。,如政府、企业、第三部门(32)杜静怡:《韧性社区视角下社区常态治理与非常态治理的转化机制探索 以风险疫情下武汉百步亭社区治理为例》,《中华建设》2021年第1期。;其二,非常态化组织(33)郭翙:《政府部分公共服务职能向社会组织转移的常态化机制研究》,《湖南行政学院学报》2016年第3期。,如某些特殊的自组织、突生组织(emergent-organization)等。此外,注意力基础观理论为理解地方政府廉洁创新过程中的外部影响因素提供了切入点。这一理论强调从政治、经济、社会和技术等多维层面去观察组织行为及其影响因素,启发我们在分析地方政府廉洁创新时必须重点关注四个方面的影响因素,即制度动力、经济保障、社会期望、技术发展。

图2 廉洁创新生成机制的理论模型

本文借鉴社会互构论构建理论框架,确定地方政府廉洁创新的核心行为主体。借鉴注意力基础观理论确定各主体间相互联系、形塑和建构的影响因素及其具体路径,由此形成廉洁创新生成机制模型。

1.制度动力——地方廉政政策与绩效考核制度。地方政府廉洁创新的制度动力主要是来自政治环境的影响,包括出台相关廉政政策及健全反腐绩效考核制度两大方面。在中央反腐要求的顶层推动下,各级党政机关不断出台并完善具体的地方性廉政政策和规章、章程,拓宽制度覆盖面,实现对相关人员、流程的全覆盖。与此同时,切实推进腐败治理考核机制建设,完善反腐倡廉绩效考评机制,增强廉洁创新的深度,以政策法规助推地方政府廉洁创新工作。

2.经济保障——经济资源优势与公众监督意愿。经济环境包括廉洁治理物质保障和公众监督意愿两方面。首先,经济的高速优质发展能够为当地的廉洁创新工作提供必要的物质保障,尤其是相应的经费支持。反过来,廉洁创新也可以为地方经济发展提供稳定、持续的制度保障。其次,经济的高速优质发展逐渐提高了民生满意度,提升公众对政府的廉能预期,降低公众腐败容忍度,进而激发公众参与公共事务的意愿,有效增强政民互动,加强对公权力的监督。

3.社会期望——政务公开力度与理性政治参与。社会环境包含政务信息公开和制度性政治参与两方面。首先,较多的社会关注可以有效约束公权力滥用,加大政务信息公开深度,拓宽政务信息公开渠道,促成良性、积极的政民互动监督模式。其次,制度性政治参与、理性的舆论反馈可以促进廉洁创新措施的落实。政府要培养并引导正向的公民精神,规避偏颇舆论因滚雪球效应而生成的各类极端意见领袖,有效规制非制度性政治参与及其所造成的负面影响。

4.技术发展——整体制度设计与数字反腐手段。技术要素包含运用数字技术赋能反腐整体性制度设计与具体实践两方面。首先,数字技术助力反腐败整体性治理理念的形成,赋能廉洁创新的整体性制度设计。一方面重塑地方政府开展廉洁治理活动的思路、计划与方式,缓解原先条块分割、行政负担等实际难题。另一方面整合原来碎片化的反腐具体工作,逐步形成整体性廉洁创新治理模式。其次,在实践层面,数字技术的嵌入革新了反腐实践范式。数字技术与其他传统方式有机结合,建构大数据监管平台、云监管智能平台等跨领域多维度的廉洁创新模式。

三、案例选择、数据来源与研究方法

(一)分析策略:兼顾多时段QCA与汇总QCA

定性组态比较分析法(Quantitative Conversion Analysis,QCA),由美国科学家Ragin(34)Ragin C C.,The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies,Santiago:University of California Press,1987.等人提出,有别于传统基于“自变量—因变量”二元关系的分析,融合了布尔代数与集合论,将所获得的结果结合在一起进行综合分析(35)杜运周、刘秋辰、程建青:《什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度?——基于制度组态的分析》,《管理世界》2020年第9期。,可以找出最核心、最具解释力的自变量及其作用路径。具体而言,定性组态比较分析法可以分为两种,一种是二分赋值运算,即清晰集(csQCA)分析方法。另一种是经过改进的连续数值运算,即本文所采用的模糊集定性组态比较分析方法(fsQCA)。但是,传统QCA方法缺乏时间维度上的考察,容易陷入时间盲区,导致理论构建的静态性。因而,本文在fsQCA方法基础上,将各案例在不同时间点上的得分值汇总校正后进行分析,即采用汇总QCA方法;同时,对若干不同时段的数据单独进行分析,并进行跨期比较,即采用多时段QCA方法,以充分反映各时段及总体的数据特征,在原QCA方法基础上增添时间之维的探索(36)蒙克、魏必:《反思QCA方法的“时间盲区”:为公共管理研究找回“时间”》,《中国行政管理》2023年第1期。。

本文运用汇总QCA和多时段QCA方法,主要出于三方面的考虑:第一,廉洁创新作为一项新生领域,相关案例不足,难以使用传统定量方法进行统计分析,而fsQCA方法能借助布尔代数,考察具有代表性的中等样本案例;第二,现有文献表明地方政府廉洁创新生成机制受复杂要素的共同驱动,并非受某一条件的独立作用,而fsQCA方法可从整体视角以组合方式审视特定廉洁创新构型和不同前因条件组态二者的一致性;第三,汇总QCA和多时段QCA方法将时间维度纳入分析过程,契合廉洁创新的动态演化过程特征,有助于提高理论建构的解释力和饱和度。

(二)数据来源

本文采用了两种数据来源。因变量数据来源于中国廉洁创新奖评选中党政机关的获奖案例。中国廉洁创新奖由中国管理现代化研究会廉政建设与治理研究专业委员会、清华大学廉政与治理研究中心联合发起,于2018年、2020年、2022年连续举办了三届,分别有13家、11家和12家党政机关获奖,共计36个党政机关获奖案例(37)过勇、任建明、何增科:《廉洁创新的中国实践:第三届“中国廉洁创新奖”获奖案例集》,北京:社会科学文献出版社,2023年,第1—2页。。在中国廉洁创新奖评审中,专家们从反腐客观成效(效益程度)、公众主观感知(持续程度、推广程度)、地方经济发展(效益程度、重要程度)、科技耦合共生(创新程度)四个维度对申报案例进行评分。因专家评分不公开,本文依照获奖案例的最终排名及案例质量,参照透明国际清廉指数计分方式进行重新赋分。自变量数据来源于《中国统计年鉴2018》《中国统计年鉴2020》《中国统计年鉴2022》以及各参评地方政府的官方网站等权威数据源。除定量数据外,本文按照样本选取代表性、差异性及覆盖性原则,从各新媒体平台网站和《人民日报》、新华通讯社等权威媒体收集了定性数据。

(三)变量测量和校准

本文基于廉洁创新生成机制的理论模型,从政治、经济、社会、技术四个层面提炼廉洁创新驱动因素体系,如表1所示。其中包含1个因变量、4个前因条件、8个自变量,并通过SPSSAU数据分析平台对原始非标准化数据进行了归一化无量纲化处理。

1.因变量。为消除廉洁创新奖评分中的主观性,本文参照透明国际发布的国家清廉指数赋分方式,根据各年度案例排名进行赋分,并依照该年份案例质量进行分数折算。其中,根据三届评审专家打分排名结果,取第一届最高分为100分,最低分为70分,依次递减赋分。根据专家打分情况与评审意见汇总,综合判定第二届和第三届的案例质量均低于第一届且呈递减趋势,因而对后两届案例依次按照95%的程度进行递减赋分,具体如公式1、2、3所示。

(1)

Q2=0.95Q1

(2)

Q3=0.95Q2

(3)

其中,Q1为第一届各案例得分,Q2为第二届各案例得分,Q3为第三届各案例得分,i表示各案例经专家投票打分后的排序,n表示参与排序的案例数量。

2.自变量。在政治环境方面,有效的反腐政策和全面的反腐绩效考核是保障高效廉洁创新的基石,因此本文选取“地方政府出台反腐政策法规数量”和“是否设立健全的反腐绩效考核制度”为测量指标,通过地方政府反腐政策数量占比及是否具有系统的考核制度测度当地政治环境情况。在经济环境方面,充足的经济物质保障和积极的公众反腐意愿是助推高效廉洁创新的动力,因此本文选取“地方政府所在地市的人均可支配收入”和“地方政府所在地市当年公众政治参与渠道数目”为测量指标,测度地方政府工作开展的物质保障情况及政民互动中的公众参与积极性。在社会环境方面,全面的政务信息公开和有效的公众制度性政治参与是规范高效廉洁创新的准绳,因此本文选取“地方政府是否进行政务信息公开”和“地方政府是否对不良舆论进行有效的监管”为测量指标,反映当地社会环境情况,通过政府信息公开态度及公众舆论监督机制来测度当地信息公开及公众政治参与情况。在技术环境方面,数字技术蕴含的整体性治理理念和实践环节的数字技术应用是赋能高效廉洁创新的重要工具,因此本文选取“地方政府是否运用数字技术赋能廉洁创新整体性制度设计”及“地方政府在廉洁创新中使用数字技术的环节频次”为测量指标,测度数字技术对反腐工作碎片化的整合治理及其在具体反腐中的实际应用情况。

3.数据校准。校准(Calibrating)是fsQCA分析的必要前提。本文将数据转化为[0,1]的集合数据,分为完全隶属值(1)、交叉点(0.5)和完全不隶属值(0)。选取描述性统计的最大值和最小值,分别设为完全隶属值及完全不隶属值,依照不同变量的分位点数值特征,将中位数及均值作为交叉点(见表2)。

表2 各变量校准锚点具体取值

四、数据分析与实证结果

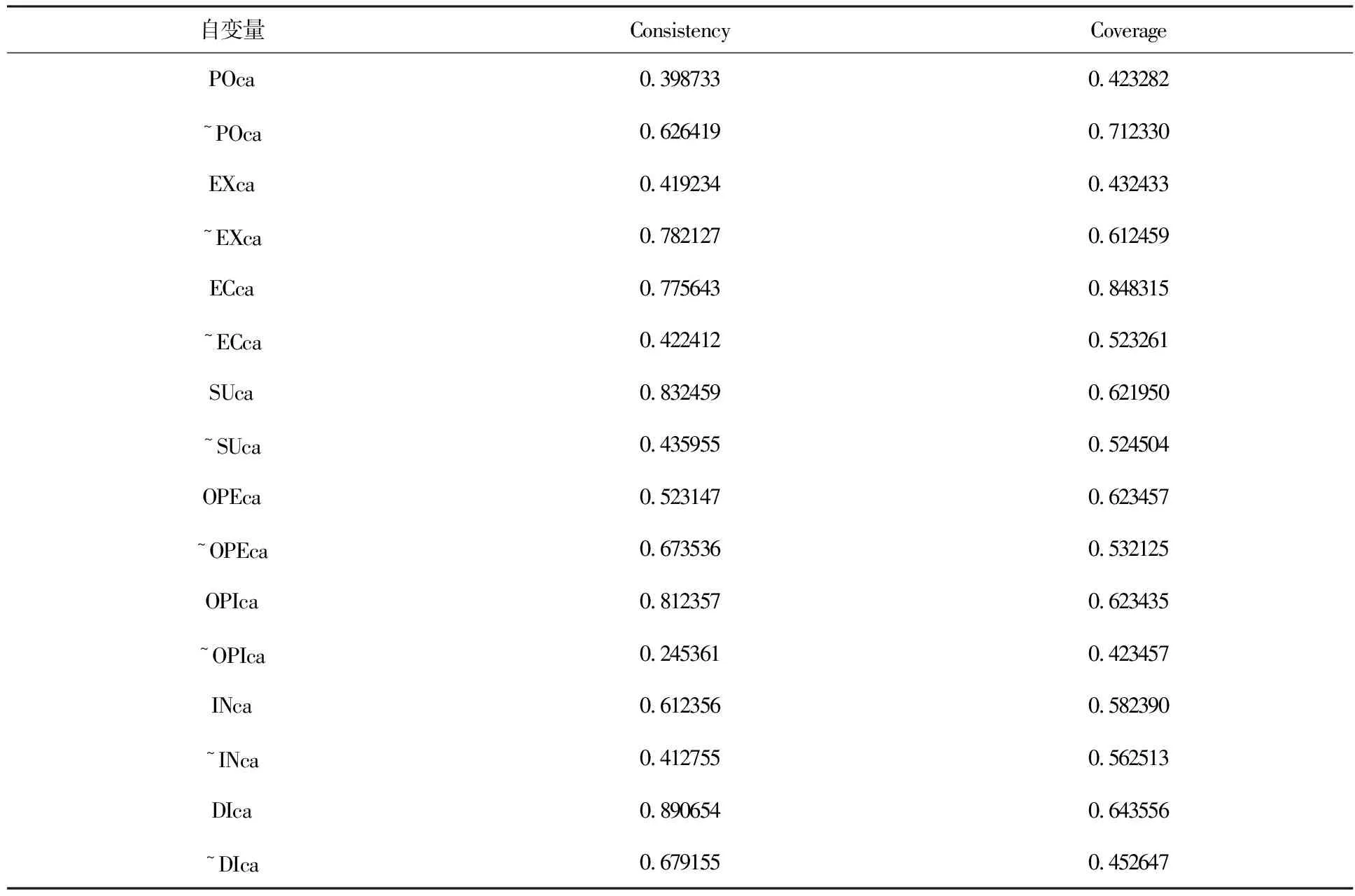

(一)变量必要性分析

进行条件组态分析需要进行变量必要性分析,剔除不满足条件阈值的自变量,检验这一条件必要性与否的条件阈值即一致性(consistency)必须要大于或等于0.9。表3展示了最终各个自变量与因变量之间的必要性分析数值,其中没有达到0.9标准的数值,说明此环节无须进行变量删减。这同时也说明单一条件不足以驱动有效的廉洁创新,而是需要多条件的系统性组合。

表3 变量必要性分析数值表

(二)条件组态分析

条件组态是影响特定结果的不同前因组合,其充分性分析能证实多因素对地方政府廉洁创新的影响。本文运用fsQCA4.0软件对多时段(2018年、2020年及2022年)和汇总时段的多条件组态进行了分析,并采用QCA图示法得出了在PRI一致性为0.75的标准化分析下高绩效廉洁创新驱动路径。最后,选择中间解作为结果分析,辅之以简约解和复杂解。结合唯一覆盖度的判断,将主要关注汇总时段分析中的五种组合解释(见表4)和多时段分析中的十种组合解释(见表5)。

表4 汇总QCA实证结果构型

表5 多时段QCA实证结果构型

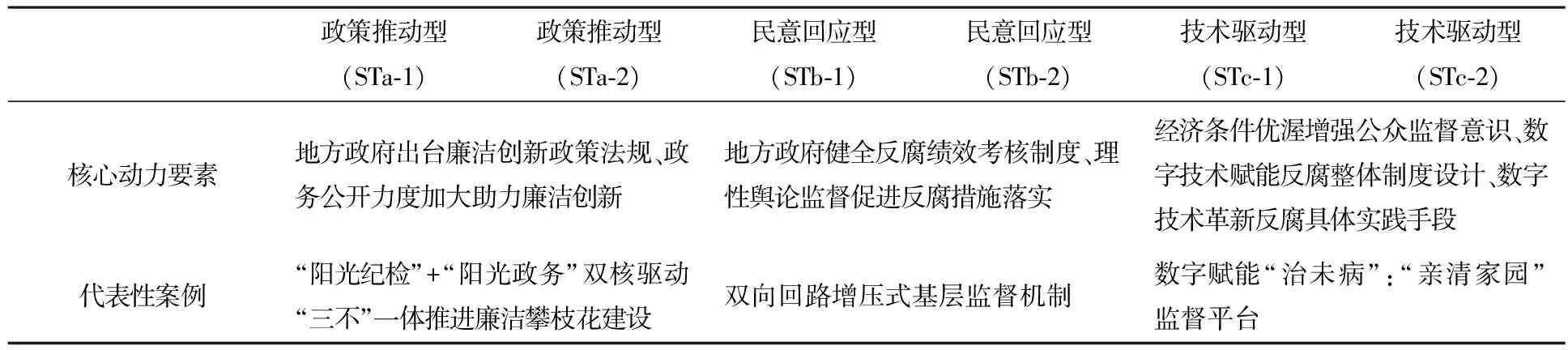

综合分析三届中国廉洁创新奖中地方党政机关获奖案例可以发现,对应不同时间阶段,地方政府廉洁创新机制主要有政策推动型(STa-1、STa-2)、民意回应型(STb-1、STb-2)与技术驱动型(STc-1)三种类型,并出现了“政策推动—民意回应—技术驱动”的构型演变。在最终高水平构型的选择上,为保证最终选择出的地方政府廉洁创新生成机制具有广泛有效的理论解释力,本文剔除掉汇总分析及多时段分析中的缺乏解(absence),只保留在汇总分析中以及存在于三个年度中至少两个的核心条件相同组态解,或者同时出现在三个年度中的等价组态解。因此,S2018-2、S2020-1与S2022-2虽未出现在汇总QCA分析中,但在三个年度的多时段解中均有出现,证明其构型具有普适性及可推广性(38)蒙克、魏必:《反思QCA方法的“时间盲区”:为公共管理研究找回“时间”》,《中国行政管理》2023年第1期。,根据这一构型的核心要素特征,将其作为“技术驱动型”的另一子机制,命名为STc-2(技术驱动型第二个子机制)。综上所述,当前共有三个高水平地方政府廉洁创新机制,其各自包含两个子机制(即核心条件相同的二阶等价组态解)。不同时段均验证支持理论假设,有效增强了理论的动态解释力,并在一定程度上缓解了样本时间选取偏误与组态非稳健问题。

(三)高水平地方政府廉洁创新组态分析

从获奖案例中可见,当前地方政府廉洁创新生成机制分为三个大类机制,其各自包含两个子机制,共计六个运作机制。如表6所示,各生成机制的具体特征如下:

表6 多时段QCA实证结果构型

1.“政策动力+政务公开”的政策推动型廉洁创新机制。政策推动型创新机制是从政府政策助推与政务信息公开两方面驱动地方政府廉洁创新实践。STa-1与STa-2表明,当地方政府出台明确且具有针对性的反腐政策法规,同时建立了合理且有效的政务公开模式时,当地的廉洁创新水平更高。本文将这种主要由政策动力和政务公开共同驱动的生成机制,称为政策推动型。具体而言,STa-1表明,以高水平政策支持、高标准政务公开为核心条件,辅之以较强的数字技术反腐理念,地方政府廉洁创新可以产生更好绩效。STa-2表明,高绩效的地方政府廉洁创新应优先考虑政策支持和政务公开,同时权衡数字反腐整体性制度设计和绩效考核制度情况,而经济物质保障并非必要创新条件。

在获奖案例中,攀枝花市纪委监委推行的“阳光纪检”+“阳光政务”模式以技术禀赋、政策支持和政务公开为抓手,驱动地方廉洁创新(39)过勇、任建明、何增科:《廉洁创新的中国实践:第三届“中国廉洁创新奖”获奖案例集》,第152—166页。。自2012年以来,攀枝花市推进阳光规范办案、完善阳光监督体系、培育阳光廉洁文化、锻造阳光纪检队伍,建设配套的政务反馈平台,打造“阳光纪检”+“阳光政务”双核驱动模式。一方面,以“阳光纪检”护航“阳光政务”发展,出台各自具体实施方案,织密监督网络。另一方面,以“阳光政务”为抓手,推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,倒逼“阳光纪检”优化升级,最终形成“政策动力+政务公开”的双轮驱动模式。

2.“绩效考核+舆论监督”的民意回应型廉洁创新机制。民意回应型创新机制是从绩效考核与舆论监督两方面驱动地方政府廉洁创新实践。STb-1与STb-2表明,当地方政府重视廉政工作考核、建立和完善绩效考核机制、有效引导和规范公众的非制度性政治参与,同时重视数字技术运用时,当地的廉洁创新水平更高。具体而言,STb-1与STb-2均以高绩效考核标准、高监督效力为核心条件,其中,STb-1辅之以数字技术反腐理念,STb-2辅之以数字反腐实践与政策助推,两者均不需要经济发展作为决定性条件。

在获奖案例中,广州市天河区纪委监委创新建构自上而下和自下而上的双向闭环基层监督工作回路,取得较好效果(40)过勇、任建明、何增科:《廉洁创新的中国实践:第三届“中国廉洁创新奖”获奖案例集》,第139—151页。。一方面,民情督察员下沉基层,通过暗访暗查发现问题。区纪委监委专设暗访突击工作室,不定期下沉一线进行暗访,每月出台廉情分析和问题曝光专版。另一方面,专职监督员上报日常监督廉情,全区成立了80个社区监察站,倾听群众呼声,定期上报基层廉情信息,成为全区纪检监察监督网的“神经末梢”。该区充分吸纳公众意见并暗访调查整改情况,以回应民意为主导进行廉洁创新,获得评审专家的认可。

3.“技术赋能+经济助推”的技术驱动型廉洁创新机制。技术驱动型创新机制是从数字技术与经济发展两方面驱动地方政府廉洁创新实践。STc-1与STc-2表明,当地方政府拥有健全的数字技术反腐理念与实践模式时,即便绩效考核或政务信息公开要素缺失,但若能调动更多的数字资源、有更强的公众监督机制和充沛的经济保障,当地的廉洁创新水平也能保持在较高水平。具体而言,STc-1与STc-2均以数字技术理念赋能及具体应用为核心驱动力,注重多元化的政民互动渠道。其中,STc-1侧重政策保障,STc-2侧重绩效考核机制完善,两者均对政务信息公开和规制非制度性政治参与不敏感。

在获奖案例中,泉州市纪委监委以福建省行政权执法权相对集中改革试点为契机,运用互联网+大数据技术,搭建“亲清家园”智慧监督服务平台(41)过勇、任建明、何增科:《廉洁创新的中国实践:第三届“中国廉洁创新奖”获奖案例集》,第3—18页。。一方面,以不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效为总体目标,向“数字化、智能化、主动化”转型。另一方面,采用“数字赋能+纪委监委监督”的方式,嵌入营商环境、便民服务、工程建设、村级微权、社会治理等五大社会民生领域,实施权力运行清单公开化、权力运行机制模块化,建立动态响应机制,构筑数据监督内核,形成智慧监督综合监察体系,体现出数字赋能和经济助推的“技术驱动型”廉洁创新逻辑。

进一步进行纵向比较,可以发现,廉洁创新三类生成机制之间具有时序演化特征(42)释启鹏:《时间中的定性比较分析:TQCA与TSQCA的发展》,《比较政治学研究》2016年第1期。。其中,“政策动力+政务公开”的政策推动型主要出现在十九大召开之后的2018年,此阶段的廉洁创新以上级制度动力、地方政务信息公开为主要驱动力。此后至2021年十九届六中全会期间,廉洁创新高水平构型以“绩效考核+舆论监督”双轮驱动为主,呈现民意回应型特征。自十九届六中全会召开后,及至2022年二十大召开前,廉洁创新模式逐步转向技术驱动型,以“数字赋能+经济助推”为核心共栖条件。

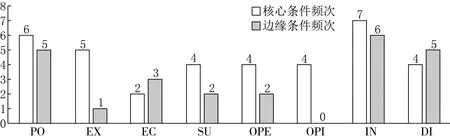

(四)廉洁创新动力要素的类型

根据四次QCA分析,可以将推动廉洁创新的八个动力要素划分为核心要素与边缘要素,超过半数的认定为核心要素,不满半数的则认定为边缘要素。如表7和图3所示,可将反腐政策法规(PO)、反腐绩效考核制度(EX)、公众监督(SU)、政务公开(OPE)、舆论监督(OPI)、技术理念革新(IN)等六项要素确定为核心动力要素(参见),将经济发展物质基础(EC)、数字技术变革措施(DI)两项要素确定为边缘动力要素。

表7 动力要素频次和类型归属

图3 动力条件频次

(五)稳健性检验

本文通过两种方式对廉洁创新高水平构型进行稳健性检验。一是将PRI由0.75提高至0.8,频数保持不变,多时段QCA分析及汇总阶段QCA分析结果前因条件的单一异质性和总体一致性均大于0.9,表明结果稳健,生成的新组态可以被视为原组态路径的子集。二是采取集合论特定的稳健性检验方法中的剔除法来展开。在每一届获奖案例中剔除4个案例共12个案例,对剩余的24个案例进行分析,原有结论与稳健性检验结论基本一致,说明数据分析的结果具有稳健性。

五、结论与讨论

本文运用汇总QCA及多时段QCA方法,基于组态视角,分析汇总时段及各案例时段内地方政府廉洁创新的动力要素和具体机制,通过对核心要素和边缘要素的对比,提炼出六条高水平子构型,归纳形成三类廉洁创新机制。

(一)主要研究结论

首先,地方政府廉洁创新并不依靠某类单一动力要素,而是需要依赖多种条件协同形成的复杂适应性网络。分析发现,三类条件组态构成了高绩效廉洁创新生成机制:以政策支持与政务信息公开为核心驱动的政策推动型,耦合绩效考核制度与公众舆论监督的民意回应型,联结数字技术创新应用与经济保障的技术驱动型。其次,地方政府廉洁创新的动力要素中存在着核心要素与边缘要素的区分。反腐政策法规(PO)、反腐绩效考核制度(EX)、公众监督(SU)、政务公开(OPE)、舆论监督(OPI)、技术理念革新(IN)等六项动力要素是驱动地方政府廉洁创新的关键,其核心是多元主体协作和数字技术赋能的耦合共生,以及基层政府、市场、社会、公众等人格化行动者与技术、组织、环境等非人格化行动者的互动治理和双向赋能。再次,地方政府廉洁创新呈现出时序性演化特征。党的十九大之后,以上级政策主导和政务公开为主要特征的廉洁创新模式逐渐涌现,制度动力情境下的政策主导与信息公开是此类创新构型的核心致因。此后,廉洁创新模式逐渐向民意回应型转向,在十九届六中全会召开前,以公众监督与绩效考核为核心的问题反馈与解决类创新模式成为主流。在党的二十大召开之前,廉洁创新模式逐步趋于完善并发展为“数字赋能+经济助推”的双维互构型模式,技术驱动型特征明显。最后,数字赋能地方政府廉洁创新存在着空间溢出效应,而地方经济发展水平并非廉洁创新的决定性因素。研究发现,东部地区地方政府的数字化廉洁创新对中西部地区的地方政府廉洁创新工作有显著的正向影响。

(二)相关政策建议

基于上述研究发现,为进一步推动地方政府廉洁创新,本文提出四个方面的政策建议。

1.推动多方协同参与,构筑廉洁创新风向标。为持续推进廉洁创新,地方政府应全面贯彻落实中央的反腐政策,同时结合本地优势及实际问题,制定出符合地方发展且具有操作性的政策规划。第一,地方政府应当从整体性布局出发,审议出台与中央反腐政策配套的相关地方性法规,避免政策的模糊性,为廉洁创新实施与效果评估提供支撑。第二,消除条块分割等结构性问题,建立廉洁创新联合工作小组,在数字技术赋能的背景下,横向融合融通政府、公众与市场等主体的监督力量,纵向贯通整合中央、省、市、县、乡镇五个层级的廉政工作势能。

2.融合公众需求和经济发展,打造廉洁创新助推器。地方政府应以公众需求为核心驱动,持续推动地方经济发展,保障廉洁创新活动的有序高效开展。第一,经济发展、公众需求与廉洁创新之间是耦合共生关系,生产方式与交换方式的变革赋能制度创新及治理创新,注重以经济为基础的发展模式可以有效提高公众获得感并持续赋能廉洁创新工作的长效开展(43)汪锋、姚树洁、曲光俊:《反腐促进经济可持续稳定增长的理论机制》,《经济研究》2018年第1期。。第二,加强政民沟通,弥合公众清廉感知与廉洁治理工作效能之间的鸿沟,坚持以人民为中心的原则,有效联结政府与公众,推动廉洁创新工作的持续、深入开展。

3.规范政治参与途径,形塑廉洁创新公共能量场。在丰富多元化政民互动模式的同时,应当规范公民的非制度性政治参与,鼓励拓展制度性政治参与,建构理性且有效的政民互动模式,赋能地方政府廉洁创新。第一,增加制度性政治参与渠道,增强渠道链接强度。提升政务信息公开透明度,提供更多便民服务模式,丰富电子政务平台内容及模式,更好地链接公众并进行交互。第二,规范非制度性政治参与,尤其是要规制所谓的极端“意见领袖”群体,谨防“沉默的螺旋”现象产生,增强非制度性政治参与渠道的合规性,有效锤炼理性健康的公民精神。第三,创新开发多种数字化政民交互模式,如“码”上监督、“数字云”监管平台等,构筑廉洁创新的公共能量场,增强政民互动,注重对公众制度性政治参与的有益反馈。

4.重视数字技术运用,构建廉洁创新力量倍增器。当前,世界各国数字经济发展风起云涌,如何有效运用数字技术是未来廉洁创新的重中之重。新兴数字技术,较之传统方式,以倍增器形式高效赋能廉洁创新实践。第一,加强数字技术整体治理理念在廉洁治理中的应用。当前我国地方政府廉洁创新仍呈现碎片化特征,以数字技术为抓手,可以有效地对碎片化工作进行整体化融合,运用数字平台进行统筹、协调与监管,可以提高监督效率,做到流程信息可追溯,形成监督闭环。第二,避免各环节数字技术堆砌现象的产生,谨防“数字利维坦”的出现。当前,在一些地方实践中数字技术的单纯堆砌现象尤为严重,应当避免单纯的技术运用,以有机组合方式进行技术与组织再造,结合数字技术与传统监督模式共同形成廉洁创新体系。第三,规避数字技术的次生风险。在将技术嵌入廉政工作时,应当持续关注个人信息保护问题,及时防治信息茧房、大数据杀熟、信息越位收集及垄断等问题,确保地方政府廉洁创新与数字技术健康耦合发展。

(三)本文的研究贡献与未来展望

本文的研究贡献主要有:首先,提炼地方政府廉洁创新“动因+机制”的并重逻辑,深化了廉洁创新的“应然+实然”研究。本文从应然层面融合社会互构论与注意力基础观理论,建构了廉洁创新生成机制模型,从实然层面结合地方政府廉洁创新案例进行分析,探究廉洁创新的动力因素和深层机制,具有较强的学术价值和应用价值。其次,将组态视角引入廉洁创新研究领域,增强了该方法的适用性,进而较全面地解释了廉洁创新中技术、组织、环境等条件的耦合生成过程。本文在探讨各影响因素必要性基础上,证实了条件组态的充分性,提出了高绩效廉洁创新水平构型的动力机制、要素和驱动路径。再次,本文构建了廉洁创新生成机制模型,对地方政府廉洁创新实践进行学理性分析。该理论框架经过修正后,具有较好的解释力,并能为廉洁创新实践提供指导,如通过数字技术增能地方组织权威,联结多元主体,激发廉洁创新主体价值和技术—组织—环境的多元动能,实现数字技术与廉洁创新的耦合与动能调适,形塑地方政府廉洁创新的良好共生环境等。最后,多时段QCA及汇总QCA分析在一定程度上弥补了传统QCA方法缺失的“时间维度”。相对于传统文献聚焦清晰集及模糊集定性组态比较分析,本文强调QCA的动态视角和时间维度,缓解了原有方法的理论静态性和不饱和问题,适应于中国地方政府廉洁创新的时序化发展特质,有助于深化QCA方法运用。

尽管本文力图从多元主体视角探讨廉洁创新的多动力协同并发组态关系,但以地方政府廉洁创新案例为研究对象,对中央政府、社会组织、企业等主体的关注不够,影响了研究结论的外推性,在下一步研究中需要注意案例的代表性。同时,在未来研究中需进一步优化动态QCA方法,找回QCA方法的时间面向,提升理论饱和度及其动态解释力。