血清B型脑钠肽、胰岛素样生成因子结合蛋白-3水平与非酒精性脂肪肝患者心房颤动的关系

2024-05-11李艳,韩丽

李 艳, 韩 丽

(四川省南充市第四人民医院 检验科, 四川 南充, 637000)

非酒精性脂肪肝(NAFLD)是由非酒精因素引发的一系列肝细胞内脂肪过度沉积性疾病,临床发病率较高,且多数可进展为肝硬化,使患者生活质量显著下降[1]。NAFLD已被证实与血管损伤、胰岛素抵抗等有关,进而参与动脉粥样硬化性疾病及2型糖尿病发病过程[2]。相关研究[3]表明,心血管疾病已成为NAFLD患者死亡的独立危险因素。心房颤动属于心律失常范围,与多种心血管疾病有关,故早期及时有效地预测心房颤动尤为关键。B型脑钠肽(BNP)是一种心脏肽类激素,为心血管疾病的重要诊断因子,当心脏容量负荷增加,心脏压力负荷或室壁压力增大,BNP随之升高[4]。胰岛素样生成因子结合蛋白-3(IGFBP-3)为胰岛素样生长因子转运及功能调控因子,在心血管疾病发生时,其可促进新生血管形成,在抑制心肌细胞凋亡及维持心脏结构方面发挥重要作用[5]。本研究探讨NADLD患者血清BNP、IGFBP-3水平与心房颤动发生的关系,以期为NADLD患者心房颤动的临床诊疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1月—2022年5月南充市第四人民医院收治的105例NAFLD患者纳入观察组。纳入标准: ① 经腹部超声及实验室检查确诊NAFLD者; ②临床资料详细且完整者。排除标准: ① 合并药物性肝损害、病毒性肝炎或慢性肝病者; ② 合并甲状腺疾病者; ③ 伴有急慢性肾功能不全者; ④ 合并恶性肿瘤或严重贫血者; ⑤ 妊娠期或哺乳期女性; ⑥ 服用对心血管系统及肝脏有副作用的药物者。另选取性别、体质量指数(BMI)、年龄相匹配的105例健康体检者纳入对照组。观察组男82例,女23例,年龄23~69岁,平均(43.75±11.94)岁, BMI 21~27 kg/m2, 平均(24.56±1.52) kg/m2; 对照组男80例,女25例,年龄24~71岁,平均(41.15±10.83)岁, BMI 21~28 kg/m2, 平均(25.09±1.35) kg/m2。2组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会审批[院科伦审: (2019)伦审第(000103)号]。

1.2 方法

收集患者的临床资料,包括性别、年龄、BMI、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)(1 mmHg=0.133 322 kPa)和既往糖尿病、高血压、吸烟史等。入院后抽取空腹肘静脉血5 mL, 使用迈瑞BS820全自动生化分析仪及试剂盒测定肝功能指标[谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)]、血脂指标[甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)]、空腹血糖(FBG)、糖化血红蛋白(HbAlc)水平; 使用迈瑞CL2000i全自动化学发光免疫分析仪及试剂盒测定BNP水平,使用仁迈MCL60I全自动生化分析仪及试剂盒测定IGFBP-3水平。

1.3 观察指标

比较2组血清BNP、IGFBP-3水平,统计NAFLD患者1年内心房颤动发生情况,分析NAFLD患者发生心房颤动的影响因素,探讨血清BNP、IGFBP-3的交互作用对NAFLD患者心房颤动发生风险的影响,评估血清BNP、IGFBP-3水平对NAFLD患者心房颤动的预测价值。

1.4 统计学分析

2 结 果

2.1 血清BNP、IGFBP-3水平比较

观察组血清BNP为(168.41±12.33) pg/mL, IGFBP-3水平为(12.74±3.01) ng/mL, 分别高于对照组的(34.96±7.02) pg/mL、(3.25±0.79) ng/mL, 差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 观察组发生心房颤动与未发生心房颤动患者的临床资料比较

观察组NAFLD患者1年内发生30例心房颤动,与未发生心房颤动患者(未发生组)相比,心房颤动患者(发生组)的BMI、TC、TG、LDL-C、BNP、IGFBP-3水平升高, HDL-C水平降低,差异有统计学意义(P<0.05), 见表1。

表1 心房颤动患者与未发生心房颤动患者临床资料比较

2.3 NAFLD患者心房颤动影响因素的Logistic回归分析

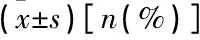

以NAFLD患者心房颤动发生与否为因变量(未发生=0, 发生=1), 以BMI、TC、TG、HDL-C、LDL-C、BNP和IGFBP-3作为自变量(纳入实测值),进行Logistic回归分析。结果显示, BMI、TC、TG、HDL-C、LDL-C、BNP和IGFBP-3均为NAFLD患者发生心房颤动的影响因素(P<0.05), 见表2。

表2 NAFLD患者心房颤动影响因素的Logistic回归分析

2.4 血清BNP、IGFBP-3的交互作用对NAFLD患者心房颤动发生风险的影响

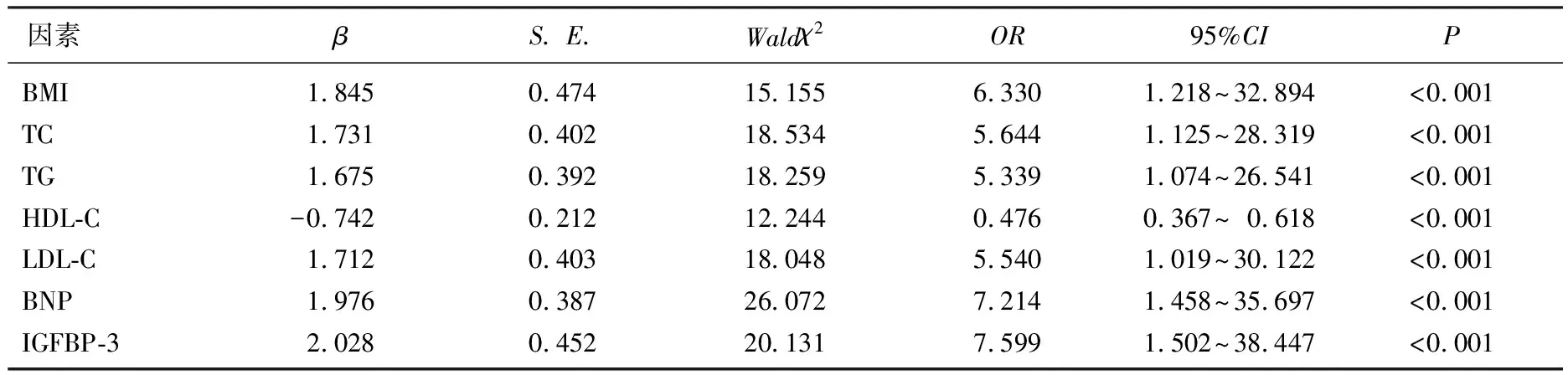

2.4.1 相乘交互作用: 以NAFLD患者心房颤动发生为因变量,将BNP、IGFBP-3及两者乘积作为自变量纳入Logistic回归方程,构建模型1、模型2。校正混杂因素后发现, BNP、IGFBP-3均对NAFLD患者心房颤动的发生有影响(P<0.05); BNP、IGFBP-3之间并无相乘交互作用,差异无统计学意义(P>0.05), 见表3。

表3 相乘交互作用

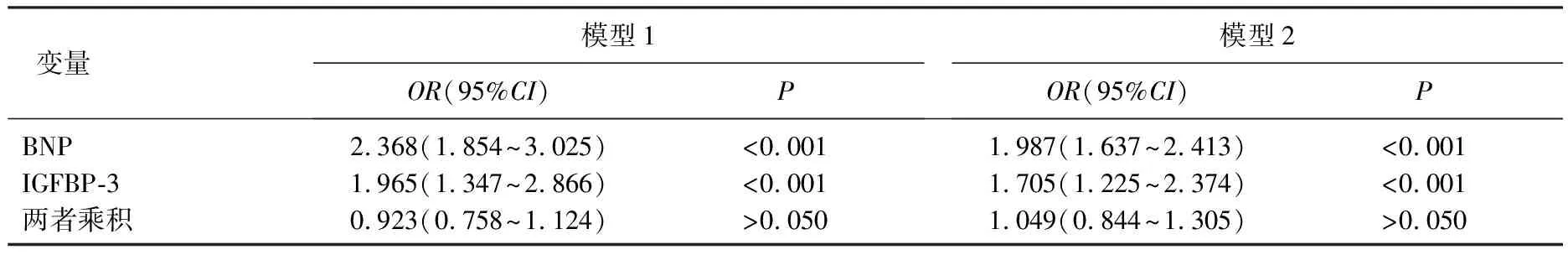

2.4.2 相加交互作用: 以BNP≥平均值、IGFBP-3≥平均值为暴露,反之为非暴露。BNP、IGFBP-3同时暴露, STEMI患者预后不良风险是非暴露的5.435倍。两者同时暴露时, NAFLD患者心房颤动发生风险高于两者单独暴露风险之和,交互作用为两者单独暴露产生作用之和的2.743倍(公式为5.435-1.987-1.705+1.000=2.743), 且两者同时暴露时NAFLD患者心房颤动发生风险中有50.47%(2.743/5.435)归因于两者交互作用,见表4。

表4 相加交互作用

2.5 血清BNP、IGFBP-3水平对NAFLD患者心房颤动的预测价值

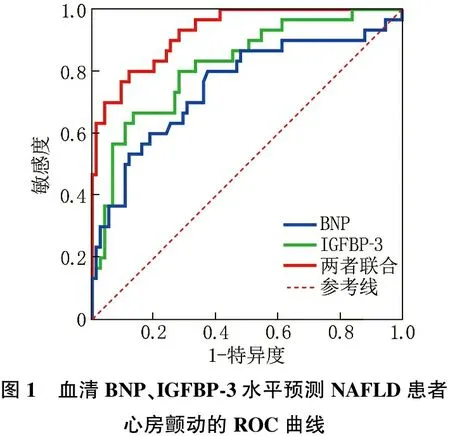

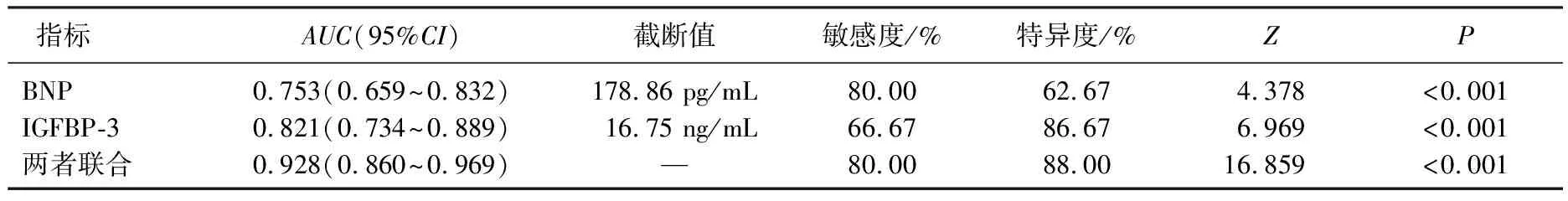

ROC曲线分析结果显示,血清BNP、IGFBP-3水平单独和联合预测NAFLD患者心房颤动发生的曲线下面积(AUC)分别为0.753、0.821和0.928, 进一步比较发现,联合预测的AUC显著大于BNP、IGFBP-3单独预测的AUC(Z=2.674、2.022,P=0.008、0.043), 见表5、图1。

表5 血清BNP、IGFBP-3水平对NAFLD患者心房颤动的预测效能

3 讨 论

NAFLD是一种与遗传易感性及胰岛素抵抗关系密切的代谢及应激性肝脏损伤,但NAFLD患者中约有25%死于心血管病变[6]。NAFLD与心血管病变有关的病理生理机制为: ① 线粒体功能障碍导致游离脂肪酸增加,并经脂肪组织回流至肝脏,造成心脏代谢障碍; ② 胰岛素抵抗导致NAFLD患者病理性异位脂肪堆积,引起持续慢性炎症状态,全身多系统损害加重; ③ 慢性坏死性炎症引起或加剧纤维化反应; ④ 脂蛋白及脂肪酸代谢异常,引起氧化反应及内皮功能障碍,诱发动脉粥样硬化[7-8]。相关研究[9]证实,心房颤动与心力衰竭等其他心血管疾病相互影响。另有研究[10]发现, BMI、TC、TG、HDL-C、LDL-C与NAFLD患者发生心房纤颤有关。本研究结果显示, 105例NAFLD患者中有30例发生心房颤动,其影响因素包括BMI、TC、TG、HDL-C、LDL-C、BNP和IGFBP-3, 提示冠状动脉损伤及心肌细胞纤维化为NAFLD患者发生心房颤动的主要机制。

相关研究[11]指出,肝硬化患者机体内BNP聚合物可能增加,推测原因为心肌过度活动及肝硬化引发心肌病。一项基于肝硬化患者的研究[12]发现, BNP水平可反映肝脏疾病严重程度。本研究结果显示, NAFLD患者的血清BNP水平显著高于对照组,提示BNP水平升高与NAFLD有关。研究[13]指出,肝硬化患者血清BNP水平与心脏舒张功能障碍、心室壁厚度、应激引发收缩功能障碍、心脏结构改变及高动力循环密切相关。何胜男[14]指出, NAFLD患者在无病态肥胖、糖尿病肾病高血压的情况下存在左心室收缩功能损伤。另有研究[15]指出,相较于无NAFLD患者, NAFLD患者发生舒张功能障碍的频率更高。本研究结果显示,发生组患者的血清BNP水平显著高于未发生组,且血清BNP为NAFLD患者发生心房颤动的影响因素。分析可能原因,血清BNP参与NAFLD与心房颤动的共同病理机制动脉粥样硬化,动脉粥样硬化发生后,缺氧缺血直接刺激心室肌细胞大量分泌并释放BNP,且血小板聚集造成栓塞动脉远端缺氧缺血,室壁张力及心室压力负荷增加,致使坏死细胞及心肌细胞大量释放BNP。

IGFBP-3作为血浆胰岛素样生长因子(IGF)-1生物活性的主要调控者,一方面可延长IGF-1半衰期,保护其免遭降解,另一方面可通过抑制IGF转运至靶器官、IGF结合其受体等抑制其生物学功能[16-17]。研究[18]指出, NAFLD患者IGFBP-3水平显著升高,且其升高程度与病情严重程度有关。本研究中, NAFLD患者血清IGFBP-3水平显著高于对照组,表明IGFBP-3水平升高参与NAFLD病情的发展过程。此外,有学者[19]指出, IGFBP-3水平升高可显著增加动脉粥样硬化及心血管病变发病风险。本研究分析NAFLD患者IGFBP-3水平与心房颤动的关系,发现IGFBP-3水平升高为NAFLD患者发生心房颤动的影响因素。研究[20]指出, IGFBP-3参与糖脂代谢及胰岛素抵抗的调控。本研究认为, IGFBP-3通过胰岛素抵抗途径参与NAFLD患者心房颤动发生过程, IGFBP-3水平升高,机体胰岛素抵抗致使患者病理性异位脂肪大量堆积,引起持续性慢性炎症,诱发动脉粥样硬化,加剧全身多系统损害。

本研究发现, NAFLD患者心房颤动发生过程中, BNP与IGFBP-3存在交互作用,且NAFLD患者心房颤动发生风险中有50.47%归因于两者交互作用,这可能是由于两者均通过动脉粥样硬化途径增加心房颤动的发生风险。进一步绘制ROC曲线显示,血清BNP、IGFBP-3联合预测NAFLD患者心房颤动的AUC在0.9以上,具有较高的诊断价值,可为临床医师预判NAFLD患者是否发生心房颤动提供参考依据。但本研究存在一定局限性,例如未按照预测模型开发步骤设置训练集和验证集,且缺乏相关的内外部验证,有待扩大样本量进行深入验证。

综上所述, BNP、IGFBP-3在NAFLD患者血清中的表达水平显著升高,两者联用可有效预测患者心房颤动的发生,为临床诊疗工作提供参考依据。