东汉 · 震古烁今地动仪

2024-05-10冯锐

[摘要] 东汉是科技文化迅速发展的时期,以张衡地动仪的发明为杰出代表。简介了地动仪的历史真实性、诞生科学思想的物质基础、张衡的科学贡献。 地动仪对19世纪现代地震仪的诞生曾起过重要的思想启迪作用。复原研究旨在搞清原理和结构、得到思想的启迪,有助于普及地震科学知识。对新复原模型的考古依据和科学实验做了简介。

[关键词] 张衡; 地动仪; 工作原理; 科学复原

[DOI] 10.19987/j.dzkxjz.2023-124

0 引言

东汉是一个科技文化迅速发展的时期,典型的成就有文史哲的《论衡》《汉书》《说文解字》和《释名》;医学的麻沸散、《黄帝内经》《伤寒论》和《金匮要略》;科技的造纸术、九章算术和天文学成就等。其中杰出的代表是张衡132年发明的地动仪?人类第一台测震仪器,成功测到134年的陇西地震(图1),对19世纪现代地震仪的诞生起过重要的思想启迪作用[1-2]。

大约在1889年以后,国际上开始称它为“中国验震器” (Chinese Seismoscope),并把公元132年作为人类首台地震仪器的诞生年份载入史册。

地动仪是一份难得的地震学教材,单刀直入,好读好懂。通过它能学到地震波和惯性,能知晓天然验震器,还能了解古今中外的文化交流。

1 地动仪的诞生

1.1 历史的真实性

东汉末年,在184年黄巾起义后的40年间,历经京师搬迁、洛阳被焚、三国混战,造成地动仪、浑天仪和指南车等科学仪器严重损毁。公元220年魏文帝返回洛阳登基,取消了“登灵台,祭天地” 的礼仪,标志着灵台神圣地位的最后丧失,被视为地动仪失传的时间下限[3]。

早期研究地动仪的传统依据是(南北朝)范晔445年的《后汉书 · 张衡传》的196个字。新的研究表明[4]:尚存的地动仪史料不止这一份,还有(西晋)司马彪306年的《续汉书》,(东晋)袁宏376年的《后汉纪》,以及(南北朝)虞荔(约561年)的《鼎录》,分散于8种古刻版中。时间提早了140年,文字增加到254个汉字。“孤证不立”之虞已经完全排除。

地动仪史料的技术部分极可能就是张衡《地动仪图注》的佚文[2]。它对技术的描述明显超出一般人的知识水平,既有内部结构,又有工作过程,文字风格和用词习惯也同张衡的《漏水转浑天仪注》极为一致。史书的其他部分,比如陇西地震的一段故事,应该是其他史家补写的。

张衡(78—139)在125年刘珍死后一年,卸掉公车司马令之职,重新担任了太史令(简称史官),为执掌天文、历法、撰史的最高长官,而地动仪正是在他任史官的11年内完成的杰作(图2),落笔《地动仪图注》非他莫属。

136年张衡被贬谪后,撰写当朝史实的官员是侍中伏无忌。他自然写不出地动仪的技术内容,反倒是详细记载了当时的官场矛盾、张衡被冷落、上书屡遭拒、逐出京师的全过程。伏无忌的写史工作一直持续到汉质帝146年(《后汉书 · 伏湛传》)。这些当朝史实大都集中在《东观汉纪》里并被后人写史所利用,可惜流传于今的版本《东观汉纪校注》已经散失了绝大部分内容,找不到有关信息。

1975年,对置放地动仪的灵台进行考古发掘[5-6],地动仪观测室是在第二层平台西侧的两大房间的北室,唯一的地面做过特殊处理的房间,两层2×2汉尺的大方砖的铺设显然是为承受巨大重量,并形成了一块10汉尺见方的坚实地基,刚刚容下“圆径八尺”的地动仪。

1.2 诞生科学思想的物质基础

张衡自111年入京任职以后,地震多有发生,但也并非人们猜想的那么严重[7-8]。

到118年为止,5级以下地震不过七八次,分散于各地;6级以上强震仅4次,发生在距洛阳300 km以外的南阳、鲁西和陇西地区,震后有持续1~2年的余震活动,不过4~5级的水平(图3)。京师在这几次地震中的烈度仅有Ⅲ+~Ⅳ,基本为有震感或强有感的水平,并没有遭受过破坏性或中等强度的震害。这意味着,不能简单地套用“洛阳房倒屋塌”来推测科学思想的诞生基础。

张衡对地震的关注有可能始于119年。那年,张衡的老家南阳发生约6.5级地震,破坏严重,有感郡国的数量接近全国一半,强烈程度远不是以前的中小震能相比的。121年,他又遇到鲁西约6.5级强震[8],并在124年随安帝巡访泰山时,曾途经鲁西地震的灾区,亲历过当地的余震。还在125年负责处理这次地震的瘟疫。由于鲁西地震的余震活动持续时间长,至少延续到128年,使他有机会看到那些重复出现的、十分敏感的现象,比如地震时分的地面摇晃、悬挂物摆动。看样子,在他重任太史令之前的6年间,已经对地震积累了一定的感性认识。

真正改变张衡人生轨迹的,是 128 年 2 月 22 日凉州汉阳(即天水地区)6.5 级地震,京师有较强震感(图4)。受天谴观的影响,顺帝急寻良策,欲转祸为福,也就促成了地动仪的研制工作[9]。

根据张衡130年《上陈事疏》的文字,他是怀着“阴阳未和,灾眚屡见。天道虽远,凶吉可见”的信心接受的任务,而且他的兩个古朴概念也有着坚实的基础:

● 地震的位置可按方位判断

● 地震和地裂必须加以区分

先看第一点:

古代判断灾异位置的方法是天文分野?方位占卜[10]。“天则有列宿,地则有州域”(《史记 · 天宫书》)。天之中在璇玑,星空二十八宿划分为八个区位,将天上九个列宿分别对应地下的九州?豫州位居中央,荆、幽、雍、冀、兖、青、徐、扬州共 8个州域围绕中央, 一旦天象在某区出现变异,便用来预卜所相配的州郡列国的凶吉祸福(图5)。

按《禹贡》所述,九州是大禹治水后划分的。 “九州”就是指中国,“八方”即指所有的方向(如“八方来客、八方支援、耳听八方”等用语)。于是在地动仪的设计上,便把地平方位也划分成 8个等分,以龙头指向8个分区。铜球掉下即表明这个州域有地震。同样地,浑天仪的地平环上也要作8 区位划分,二者的刻度划分有着一致性。至于祸福出现在这个州的哪个具体的县城村镇,是不再深究的。逼急了,就瞎说一气糊弄皇帝呗。

再看第二点:

地震和地裂需要区分开。张衡是同时代中唯一认识到这点的人,并且在文章中独特地使用了“震裂” 一词:

● 京师地震、土裂。裂者,威分; 震者,民忧也。 《上陈事疏》

● 自改试以来,累有妖星、震裂之。 《举孝廉疏》

● 妖星见于上,震裂着于下。 《阳嘉二年京师地震对策》

古书中的“土裂”是与“山崩、地坼、地陷、地裂” 名词同等使用的,性质上不同于“地震”。人员的感觉上,二者也截然不同?土裂以上下颠动为主,地震以水平摇晃为主。张衡的注意力势必要放到悬挂物上。

人类自从有了绳子,就有了悬挂物。汉代的悬挂物非常丰富、遍及生活各角落[11]:吊桶、吊篮、吊灯、吊绳、秋千、编钟、编磬、悬垂、流苏、纺线锤、吊锤、方胜,庖厨的吊肉,室内四壁悬挂的字画,案头笔架悬挂的毛笔,青铜的人形吊灯、提链吊壶,青丝穿吊的铜钱等等,还有悬钟、悬鼓、悬磬、悬鐸等(图6)。所有的这些常见物品有個共同点?只对水平摇晃有反应,不怕上下颠动。这个差异,正对应着地震与地裂的不同运动。

人类对自然现象的受众度和认知性,古今中外并没有区别[1,4,11]。由于悬挂物对地震的敏感程度比人高,人能感觉到的最小烈度在Ⅳ度以上,而悬挂物却能够在烈度低至Ⅲ度、甚至Ⅱ度时就会出现摇晃反应。悬挂物一旦摇晃起来还会震荡不停,远远超过地震的瞬间。加之悬挂物一般会在高于人的位置上摇晃从而造成深刻的心理恐惧,二者间反复出现的、大量的、稳定的对应关系,就会被千百万群众察觉:

地震发生?悬挂物摇晃

非地震活动?悬挂物不动

这点会合理地成为诞生地动仪科学思想的物质基础。

悬挂物之所以被称作“天然验震器”,道理也在此。

1.3 地动仪的发明

“法象为器,制器尚象”一直是古代研制仪器的基本原则[4]。

灵台的仪器都有模仿自然现象的缩微特点。

比如测量日影的圭表、观察水滴的漏壶、气流扰动的风标、穹隆星空的浑象、日月运行的浑仪等,现象一旦重现,“以象验天”的最高目的便实现了。地动仪的设计更是张衡的“有象可效,有形可度”(《灵宪》)思想的代表,它的外部造型也就带有社会伦理的浓厚色彩,沉淀着那个时代的价值观和审美意识。

国内外学者一直有个疑惑:悬挂物对地震的反应很微弱,虽然目视可及,但是要把它直接用到测震仪器上还是不行的。因为地震信号的频率极低、加速度很小,导致过小的悬垂摆摆幅和动量是不足以直接推动一系列荷载的。这一点,不仅古代,即便在今天也是机械测震仪的一个技术难点。

想不到,张衡居然解决了:

中有都柱,傍行八道……,如有地动,地动摇樽,樽则振。施关发机,龙机发,即吐丸。

意即,仪器中间有个沉重的柱状体,虽然有侧向位移的自由度,但是在地震时却没有出现动作;唯一看到的只是樽体出现了摇晃和振荡?地动摇樽,樽则振。

这种现象就是典型的惯性现象!物体越沉重,惯性越大、现象越明显。

说明:地动仪的“都柱”和“樽体”之间在地震时出现了相对位移,在非惯性系统(即摇动的樽体) 中所显现出来的都柱惯性力,就会首先施加在一个称作“关”的轻小机构上,一但“关”被触发拨开,就会引起“机”的动作,龙嘴便会吐“丸”。

二千年前触发机制的办法与今天的科学思路,完全一致。

1.4 地动仪的尾声

地动仪问世后,张衡曾经多次想借助地震来改善朝纲[1,4]。

133 年地震后他迅即上书:今既见矣,修政恐惧,则转祸为福。134 年地动仪成功测到了陇西地震,被铸鼎贺之,顺帝召他“引在帷幄,讽议左右”。未料,受天谴观的影响,4位高官竟“以地震策免”。

张衡顿成“木秀于林,风必摧之”的对象,众官员认定他“终为其患,遂共谗之”,地动仪也被视为查撤高官的煞星。

136年2 月 18 日的京师地震发生在大年三十的良辰吉日,地动仪并没有实现“转祸为福”的预期,让顺帝不得不在大年初一发布“罪己诏”,违心地臭骂了自己一顿。随即把张衡逐出京城,贬到贫瘠的河间为相。

137年京师洛阳又两遇地震,138年2月22日陇西发生6?级地震,甚至在张衡去世后的143年陇西再遭7级地震,史料中再也没有出现地动仪的任何记录,冰冷无声的伟大发明显然已被官府坚决摒弃,打入冷宫。

张衡在陇西地震频发之时,写下了最后一篇流传千古的文章《四愁诗》,序言的开头如下:

时天下渐弊,郁郁不得志……我所思兮在汉阳,欲往从之陇坂长,侧身西望涕沾裳。路远莫致倚踟蹰,何为怀忧心烦纡。

诗中的汉阳即今日天水地区,陇坂指陇山,表达了对陇西地震的惦念。随后,他上书乞骸骨。139年降为尚书回京,几个月后溘然长逝。

张衡的遗体和铸有地动仪图形的铜鼎被运回故里,铜鼎后来沉于白河。

汉末战乱,地动仪失传。

与伽利略、哥伯尼等世界巨人一样,张衡也是在凄风苦雨中走完的人生。

2 科学史的地位

2.1 现代地震仪的发明

时间来到19世纪末年。

日本留美学者服部一三(I Hattori,1851—1929),在1875年回国之际研究了张衡地动仪,还在复原模型的四周抄录了《后汉书》中的196个汉字,产生很大影响 [12]。同年,英国矿物学家米尔恩(J Milne,1850—1913)应邀赴日(图7),他借机徒步穿越了欧亚大陆,访问了中国的京津沪和大运河,接触到了底蕴悠久的中国文化[13]。1876年到达日本的当夜便感到了地震,当他知道中国古代有过一个奇妙发明,曾经测到很远处的地震,自1879年便转到对张衡和地震学的研究上。

1880年日本成立世界第一个地震学会,米尔恩在成立大会上谈到了张衡[13]:

如果制作一个凡有振动(不管是不是地震)都能有反应的报警器(Alarm),那将是非常简单而容易实现的,比如放个圆球、竖个直立杆、置放倾倒物体等等,但是毫无测震价值。而张衡地动仪等一些特殊装置则完全不同,是一种只对地震有反应、不怕其他类型振动的特殊装置。

于是,他建议使用一个新名词?验震器(Seismoscope)以区别于报警器。下一步研究的方向应该是从验震器走向地震仪(Seismograph),以便记录下来地面运动的全过程。

1883年,米尔恩出版了世界最早的地震学专著[14-15],率先把《后汉书》中地動仪的196个汉字翻译成英文介绍到西方,他甚至把“中有都柱”这4个中国古文直译成:仪器中央有一个被悬挂着的柱体。还特别说明人类的第一架地震仪器是中国人张衡发明的。明确指出:

张衡地动仪的价值决不仅仅在于它是一个古老的发明,更重要的在于,它竟以极其相近的思路留给了现今时代的科学仪器许多有意义的启迪。

1889年4月17日,德国青年帕什维茨(E.von Rebeur-Paschwitz)在波茨坦天文台偶然记录到了日本熊本的一次6.3级地震。受到鼓舞的米尔恩,立刻对德国的Z?llner 水平摆进行改造,设计了一种全新结构?把支点安置在水平方向上,采用硬摆杆、吊丝提拉重锤等措施,于1894年发明了世界上第一部现代地震仪。

米尔恩1895年回到英国后,组建了全球第一个地震台网和地震数据中心[15], 成为举世公认的现代地震学的奠基人。 他的好朋友俄国伽里津(B B Galitzin,1862—1916,图8),在1906年研制出了电磁地震仪,现代地震学从此起步。

中山陵的设计者、留美学者吕彦直(1894—1929)于1917年把这一信息传至国内,翁文灏先生(1889—1971)在1920年后对地动仪做了大力宣传,国人得知,大喜过望。

只可惜,那时的中国连一架现代地震仪都没有,更谈不上对张衡地动仪的任何研究。

2.2 现代地震仪的作用

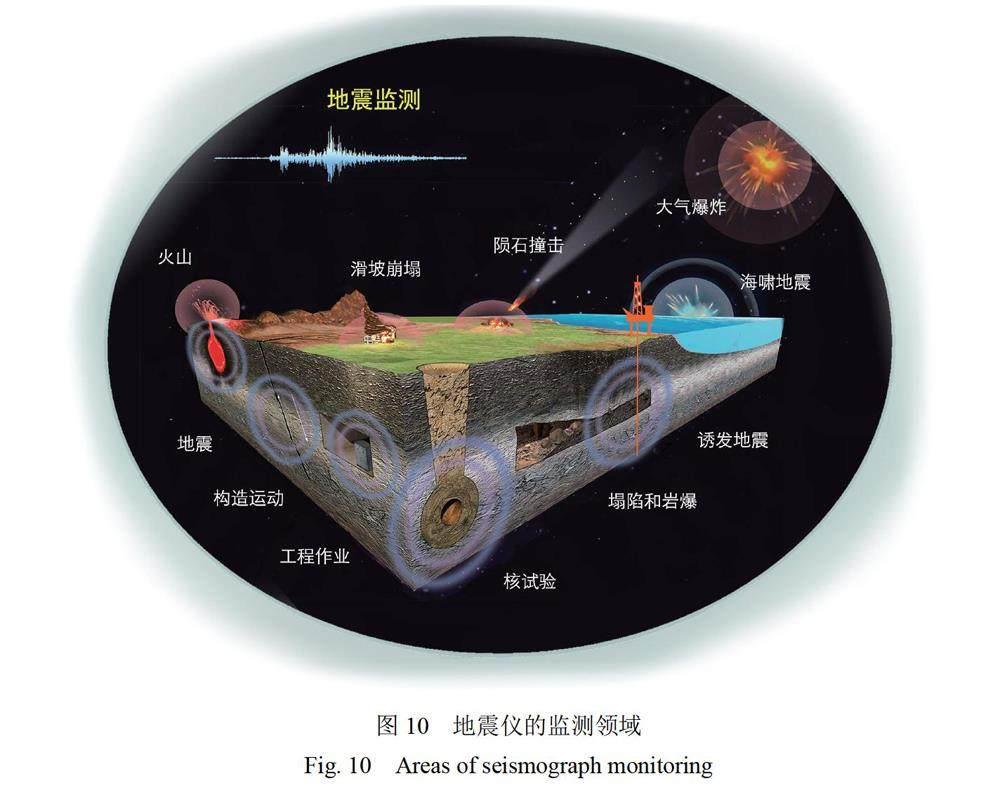

今天,地震仪已经愈发被社会所重视,原因在于地球的特殊性。

我们生活在地球上,但驾驭不了它!如果搞不清地球内部的结构、物性和动力学信息,人们就不清楚何处有矿产资源可资利用,也不知道火山、地震、海啸等一系列灾害的全过程,更确定不了地下工程、水文地质和地面沉降等的安全性,甚至连城镇规划都不知道应该向何处发展……一句话,人类在地球上的生活不能处于愚昧无知、听天由命的状态。

地球半径为6380 km,最上层的岩石圈厚约100~300 km,而石油钻井的最大深度是10 km,不过是表皮的一孔之见。地震波则不然,它是唯一的能够穿透地球内核的探测手段。除却地磁场、重力场的信息外,地球内部的各类参数和结构主要是从地震波的信息中提炼出来的,它是照亮地球内部的明灯、检查身体内脏的探针。

3 地动仪的科学复原

3.1 科学复原的意义

如牛顿所说,自然界是不会把真相呈现出来的。因此世上所有的创新发明,都具有朴素、简洁地揭示出自然规律的特点,这是大自然最底层的信息,也是最本质、最有价值的东西。

比如电磁感应、放射性、遗传基因、万有引力、元素周期……至于它们是被发现于古代还是现代,生物学的还是物理学的,并没有什么区别,那不过是载体的不同而已。创新越原始,道理越简单。上帝茅屋的这张窗户纸一旦被捅破,普罗大众就能掌握,就能一泻千里的发展起无穷的新技术,造福人类。诺贝尔奖看重的,仅此。

对地动仪做科学复原,就是去捅窗户纸。

张衡的伟大在于,当人类在地震面前只能被动挨打之时,他第一个站了出来,找到了科学的武器。第二,也是最重要的,他开创了一个“在运动系统当中测量自身运动”的科学途径?利用惯性,以及实现它的技术途径?触发机构。地动仪能够对波动过程进行动力学观测,其科学水平便远远超过了同时代的、所有的以静态测量为基础的仪器,比如浑天仪、漏壶、风标、表、日晷等,以至于到了19世纪末,人们欲继续前进就必须也只能先向张衡学习。

前些年,美国小学的宣传画册里介绍了世界上16 位最伟大的科学家,能与伽利略、牛顿、居里夫人和爱因斯坦等齐名的中国人,张衡是唯一的。

一百多年来,地动仪始终是国际上反复研究的课题之一,日、英、美、捷克和荷兰都提出过他们各自的地动仪复原模型,国内的模型至少有12种,由于都没经过(或通过)地震学的严格检验,还没有达到被学术界普遍认可的地步。

对此,我国对地动仪的科学复原十分重视,中央在2003年10月有过明确指示[4]:

地动仪是中国古代科技的典范。要组织专家作些研究,把工作的原理直观展演出来,充分发挥文物启迪智慧、普及历史科学知识、开展爱国主义教育的重要作用。让群众通过“仿真”实物感受到祖国历史上的科技成就,增强人们的民族自豪感。

随后,中国地震局、国家文物局、国家自然科学基金会组织了《地动仪科学复原》课题,来自国内9个学术机构的历史、考古、地震、机械、美术学的35位专家投入了研究。

对失传的仪器进行复原,史料文献是关键。新利用的史料已经扩展到8种古刻版,文字量从196个字增加到254个字,但史书毕竟不是科学论文,严谨性和排他性都有限。只能先提出概念模型,再经地震学专业实验的反复检验和修改,才可能得到科学复原模型。它不是历史原物,也不代表终极的结论,只是反映着现今时代对历史的最佳逼近和认识,还会随着资料的丰富不断深化。

新模型于2008年定型,整个研究工作历时10年。先后通过了河南省政府和国家文物局组织的多学科专家组的鉴定和验收。评价为:

新的地动仪模型对实际地震事件具有良好反应,迈出了从概念模型到科学仪器复原的关键性一步。新的研究突破了古代科学仪器复原的传统模式,是一次重大的跨越,反映了我国当代的优秀研究水平。

2019年,国家教材委员会专家委员会通过了对新模型的审核,正式纳入小学教科书(图11)。目前,美国、英国、日本、法国以及中国香港、澳门和台湾地区不仅已采用,还做了多种形式的宣传介绍,法国和中国香港地区还为新模型发行了纪念邮票。

3.2 考古依据和科学实验

3.2.1 确定尺寸,量化模型

史书有:圆径八尺,形似酒樽。

全国各地共有86支出土的东汉尺,其中鸟兽纹铜尺15支,几何纹铜尺22支,骨牙和牙尺25支,以及民间的玉尺、竹尺和木尺。其中铜尺和骨尺的精度最高、变形最小(图12),其23.34 cm的平均值可取作东汉1尺的标准,故而地动仪的“圆径八尺”应为1.87 m。

汉代酒樽的形制是考古学界在2005年前后才有定论的。全国迄今出土了12件实物(图13)。按照圆径1.87 m基准值做统一归算后,便能推算出地动仪的一些重要参数:

● 地动仪总高度:~2.6 m;

● 地动仪的总重量:<3 t,满足了灵台地基的承载力水平;

● 悬垂都柱的固有周期:2.4~3.0 s,落在陇西地震波的优势频段内,共振有利于检测;

● 龙首高度:~1.8 m;

● 铜丸掉落历时:~0.45 s。地震时,铜丸的下落轨迹应该是直落状而非水平抛物。故而蟾蜍是尊体器足,与史料记载和出土文物一致。

3.2.2 确定工作原理和内部结构

史书还有:地震陇西,地不觉动;寻其方面,乃知震之所在。

陇西距洛阳的震中距约400 km,古文所述的地震波现象必为瑞利面波,绝无其他震相的可能。而能够在水平面上持有8个方向自由度的惯性柱状物体只有两种可能:或简单的直立状,或悬挂状[17-18]。

直立杆既要有很强的抗干扰能力(对非地震振动不出现反应),还要有极高的灵敏度。比如陇西地震在洛阳的地面位移量约为2~4 mm、加速度 <1 Gal,要测到如此微弱的信号,直立杆就必须极其不稳定,其高度/与直径的理论比值至少要达到1225[19],这就违背了“都柱”的沉重、粗大的基本含义,也不符合历史文物的特点。梁思成指出[20]:

汉代柱子的特征是肥短而收杀急,高径比仅为1.4~3.4,较为修长者,其高可及径之五六倍(图14)。

为了确认地动仪“都柱”的状态,国内外做过大量实验。最具代表性的是米尔恩140年前的结论:

● 1883年,我们对于不同尺寸的直立竿原理已做过大量实验,但无论就其对震动强度还是倾倒方向的反应而言,直立竿基本上都给不出什么可信的東西 [14 ];

● 1898年,我们在日本对直立竿做过大量的对比实验,柱状体呈方截面、圆柱形、锥形和其他的一些形状。但实验结果证明,此类结构毫无意义。粗杆会倒向所有方向;细竿又极难或者无法竖立 [ 15 ]。

最后结论是:

对测震来说,悬垂摆是最精确的结构。

为此,米尔恩还仿照张衡地动仪的悬垂摆原理,制作了一台原始性的悬垂摆地震仪,悬线长达6.4 m,固有周期5 s,摆锤重25 kg,下部用杠杆放大,再用笔绘制痕迹。

关于地动仪的内部结构,则以《续汉书》中记载为准:都柱、关、八道、龙机、铜丸,共5部分。复原的任务是合理地把它们组合起来。感兴趣的读者建议阅读此两本专著[4,21]。

3.2.3 科学实验

自然规律具有可重复性和稳定性。以洛阳地震台对3次现代陇西地震的记录图为例[4](图15),时间相隔10年,震级和振幅都不同,释放的能量相差千余倍,但其震相、走时、偏振、衰减、频率等基本规律没有改变。

据此,可以从地震学理论上算出134年陇西地震基本参数的数量级[22],继而在实验室的振动台上进行复现,再补充利用汶川、唐山等地震的真实地震记录图做模拟检验。经2200多次地震学的严格测试,结果表明:新的地动仪复原模型在抗干扰性、测震灵敏度和反应方位上都具有良好的性能,符合史料记载的现象。

3.2.4 外形复原

早期的由历史博物馆设计的造型已经流行,是否还需要花大力气重新复原呢?2008年,国家文物局的专家公布了他们的明确意见[5]:

目前中国最流行的王振铎1951年复原的地动仪模型,不仅工作原理和内部结构不对,其外形也是错误的。这个外形既不符合中国古代文献记载,也不符合考古发现的汉代文物,更被灵台遗址的考古发掘结果所否定。总之,这个模型的外形从根本上、从总体上来说都是不对的。重新复原已是不可阻档的历史潮流。今天如果我们坚持不改,拖延下去将会有损于中国古代文化乃至今天中国的形象。

通过艺术家和多学科同事们的努力和专业鉴定会,新复原模型的造型已经于2009年首展于中国科技馆(图16)。

3.3 地动仪的工作过程

地震时,沉重的都柱会因惯性继续保持静止,尊体与都柱间便出现了相对的侧向位移。于是,唯一的小关球会被都柱扒拉掉,滚动的方向取决于地面震动的方向。继而撞击了龙机,出现“一龙发机,而七首不动”现象。杠杆的转动导致铜丸吐出,发出响声,人们得知(图17)。

非地震时,地面以垂直方向的颤动为主,悬挂都柱与尊体间没有相对位移,故而地动仪不会吐丸。

4 反思

有个问题常被人们提起:中国最早发明了地动仪、指南针和火药,却在现代地震学、地磁学、化学领域落了后,原因何在?

方成漫画似可作答(图18):东西方科学研究的观念不同,我们存在软肋!

我们的历史骄傲是什么??张衡地动仪和四大发明?实用性科技成果,是东方几千年实用性科研道路的代表。基于实用的经验总结,着眼于功能的辨证解释。在科学发展的早期会较快地取得成果,但缺乏理性认识的基础,发展空间狭窄。

西方的历史骄傲是什么??阿基米德的浮力定律、欧几里得的几何原本、牛顿的理论力学?理性科研的成果。以追求自然规律和理论架构为目标的科研道路,基于逻辑推理和实验检验,早期发展缓慢,但后劲大。

二者都是认识客观世界的合理选择,也都取得过杰出的成就,彼此都不能简单地取代。

差距的加大是在中世纪,特别是工业化革命之后的明清时代。原因非常多,其中之一是实用性的研究难以满足现代生产力的要求。这个问题,微积分奠基人之一的莱布尼兹(G W Leibniz)在1697年的《中国近事》中已经指出[23]。爱因斯坦(A Einstein)在1953年给朋友斯威策(J S Switzer)的回信里亦持同样观点 [24-25]:

西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础,那就是:希腊哲学家发明的形式逻辑系统(在欧几里得几何学中),以及(文艺复兴时期)发现的通过系统的实验有可能找出因果关系。在我看来,中国的先贤没有迈出这两步。

他们的分析提醒了我们,对中国科学研究的弱点不可以用抽象的“博大精深”来掩盖现实的差距。

同诸多经典自然学科相比,目前地震学科的历史坐标尚定位在幼年或少年阶段。还只能用这个历史阶段所允许的“语言和能力”来行动,甚至还不得不采取一些原始的、笨拙的办法应对地震,这当然不是我们乐见的自由王国。地震科学的奋斗目标,是发展理性的、基于物理架构的途径,遵循科学发展的自身逻辑和规律性而前进。

当下的某些科学问题政治化、学术问题行政化、追求显示度的短视做法,完全不可取。

两次“科学的春天”成绩斐然,一次是“百家争鸣,百花齐放”;一次是“走出去,请进来”。历史从来不会走远,春风化雨会有时。

张衡笑迎后生来,千言难尽多磨难。

九州平安迎春风,四愁消散放异彩。

参考文献

- 冯锐,李先登,田凯,等. 张衡地动仪的发明、失传与历史继承[J]. 中原文物,2010(1):88-98 Feng R,Li X D,Tian K,et al. On invention,loss and historical inheritance of Zhang Hengs seismometer[J]. Cultural Relics of Central China,2010(1):88-98

- 冯锐. 科学,激活了张衡地动仪[J]. 物理,2009,38(7):476-488 Feng R. Science brings back Zhang Hengs seismometer to life[J]. Physics,2009,38(7):476-488

- 武玉霞,朱涛. 张衡地动仪的失传[J]. 中国地震,2007,23(1):93-103 Wu Y X,Zhu T. Lost of Zhang Hengs seismoscope[J]. Earthquake Research in China,2007,23(1):93-103

- 冯锐. 张衡地动仪[M]. 北京:地震出版社,2019 Feng R. Zhang Hengs seismoscope[M]. Beijing:Seismological Press,2019

- 李先登. 张衡地动仪的外形需要重新复原[J]. 地震地磁观测与研究,2008,29(2):50-54 Li X D. Reconstruction of the external form of Zhang Hengs seismoscope[J]. Seismological and Geomagnetic Observation and Research,2008,29(2):50-54

- 冯锐. 地动仪的历史真实和科学价值[J]. 现代物理知识,2011,23(1):59-63 Feng R. The historical truth and scientific significance of Zhang Hengs seismoscope[J]. Modern Physics,2011,23(1):59-63

- 席境忆. 东汉时期的地震记录及其时空分布[J]. 防灾科技学院学报,2019,21(3):90-95 Xi J Y. Records and temporal-spatial distribution of earthquakes in the Eastern Han Dynasty[J]. Journal of Institute of Disaster Prevention,2019,21(3):90-95

- 馮锐,俞言祥. 东汉早期的地震活动[J]. 地震学报,2013,35(6):923-934 Feng R,Yu Y X. Research on the earthquakes in early Eastern Han Dynasty[J]. Acta Seismologica Sinica,2013,35(6):923-934

- 王惠苑. 对张衡地动仪功能的几点思考[J]. 河南社会科学,2009,17(3):128-130 Wang H Y. Several consideration for Zhang Hengs seismoscope[J]. Henan Social Sciences,2009,17(3):128-130

- 冯时. 中国天文考古学[M]. 北京:社会科学文献出版社,2001 Feng S. Archaeoastronomy in China[M]. Beijing:Social Sciences Academic Press,2001

- 冯锐,武玉霞. 张衡地动仪的诞生[J]. 中国地震,2013,29(2):179-197 Feng R,Wu Y X. The birth of Zhang Hengs seismoscope[J]. Earthquake Research in China,2013,29(2):179-197

- 萩原尊礼. 地震学百年[M]. 东京:东京大学出版会,1982 Hagiwara S. Seismology in a hundred years[M]. Tokyo:The University of Tokyo Press,1982

- Herbert-Gustar L K,Nott P A. John Milne:Father of modern seismology[M]. Tenterden:Paul Norbury Publications Ltd,1980:1-90

- Milne J. Earthquakes and other earth movements[M]. London:Kegan Paul Trench,Trubner and Co Ltd,1883

- Milne J. Seismology[M]. London:Kegan Paul Trench,Trubner and Co Ltd,1898

- Professor John Milne was the ‘father of earthquake science[EB/OL]. [2023-12-01]. https//iwhiddenheroes.org.uk/professor-john-milne-1850-1913

- 冯锐,武玉霞. 张衡候风地动仪的原理复原研究[J]. 中国地震,2003,19(4):358-376 Feng R,Wu Y X. Reconstruction of mechanical principles of the Zhang Hengs seismoscope[J]. Earthquake Research in China,2003,19(4):358-376

- 冯锐. 地动仪研究中的五个地震学基本概念[J]. 中国地震,2016,32(4):571-583 Feng R. Five seismological basic concepts in research on the Zhang Hengs seismoscope[J]. Earthquake Research in China,2016,32(4):571-583

- 關野雄. 張衡の候風地動儀における都柱の?原[C]//東方學會創立二十五周年記念東方學?集. 東京:東方學會,1972:433-449 Sekino T. The restoration of the capital pillar in Zhang Hengs seismoscope[C]//Commemorative proceedings of the 25th anniversary of the founding of the Oriental Society. Tokyo: Oriental Society,1972:433-449

- 梁思成. 中国建筑史[M]. 天津:百花文艺出版社,2005 Liang S C. History of Chinese architecture[M]. Tianjin:Baihua Literature and Art Publishing House,2005

- 孙机. 汉代物质文化资料图说[M]. 北京:文物出版社,1991 Sun J. The material culture of the Han Dynasty by illustration[M]. Beijing:Cultural Relics Press,1991

- 冯锐,俞言祥. 张衡地动仪与公元134年陇西地震[J]. 地震学报,2006,28(6):654-668 Feng R,Yu Y X. Zhang Hengs seismometer and Longxi earthquake of 134 AD[J]. Acta Seismologica Sinica,2006,28(6):654-668

- 王小甫,范恩实,宁永娟. 古代中外文化交流史[M]. 北京:高等教育出版社,2006 Wang X F,Fan E S,Ning Y J. History of cultural exchange between China and foreign countries in ancient times[M]. Beijing:Higher Education Press,2006

- 阿尔伯特 · 爱因斯坦. 爱因斯坦文集(第一卷)[M]. 许良英,范岱年,译. 北京:商务印书馆,1976:574 Einstein A. Collected works of Albert Einstein (Vol. I)[M]. Xu L Y,Fan D N,trans. Beijing:The Commercial Press,1976:574

- 席泽宗. 欧几里得《几何原本》的中译及其意义[J]. 科学文化评论,2008,5(2):71-76 Xi Z Z. The Chinese translation of Euclids origin of geometry and its significance[J]. Science & Culture Review,2008,5(2):71-76

Eastern Han: A great invention of Zhang Hengs seismoscope

Feng Rui*

China Earthquake Networks Center, Beijing 100045, China

[Abstract] The Eastern Han Dynasty was a period of rapid development in science, technology and culture. The invention of Zhang Hengs seismoscope is the most outstanding. The historical authenticity of the seismoscope, the material basis for the birth of scientific ideas, and the scientific contributions of Zhang Heng are briefly introduced. The seismoscope was an important intellectual inspiration for the creation of modern seismographs in the 19th century. The purpose of restoration research is to clarify the principles and structures of the seismoscope, to stimulate ideas and to contribute to the popularization of earthquake science. A presentation was made on the archaeological basis and scientific experimentation of the scientific restoration model.

[Keywords] Zhang Heng; seismoscope; working principle; scientific restoration