艾略特· 厄威特的奇遇镜头

2024-04-25周仰

周仰

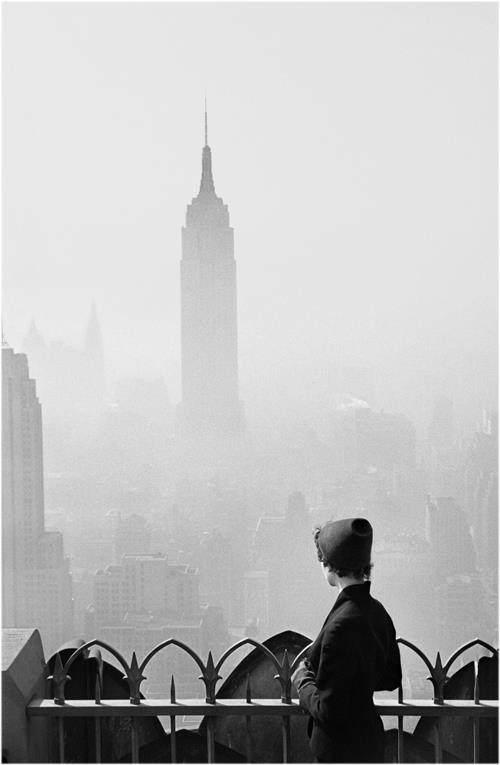

从2024年3月起,上海苏州河畔的Fotografiska影像艺术中心开始呈现著名玛格南摄影师艾略特·厄威特(ElliottErwitt)的回顾展“镜头下的奇遇”(ThroughthePlayfulEyesofElliottErwitt)。这位去年11月故去的摄影大师以抓拍幽默的瞬间著称,相比于他的同事们拍摄的沉重题材,厄威特的照片有种独特的轻盈。

艾略特·厄威特和他的照片一样都属于过去了,或许正因为如此,我们才需要一次又一次去回顾,你可以走进Fotografiska去看他的个人展览,也可以翻阅出版于2015年的他的回顾画册《快照集》(ElliottErwittSnaps)——得益于为这本画册进行翻译,虽然我从来不太热衷于街头摄影,却也领略到厄威特作品的妙处。厄威特带来的惊叹不同于观看罗伯特·卡帕(RobertCapa)的诺曼底登陆照片时对战争的身临其境之感,也不是唐·麦卡林(DonMcCullin)镜头中的人为地狱让我们感受到的幻灭和绝望。尽管厄威特自20世纪50年代起便加入了以纪实报道著称的玛格南图片社(MagnumPhotos),但他最为脍炙人口的照片却不是关于苦难,而是从日常生活中提取的不可重复的瞬间。相比于他的同事们拍摄的沉重题材,厄威特的照片有种独特的轻盈。从厄威特的照片中我们看到,幽默乐观的影像同样是一笔宝贵的视觉财富。在脑海中召唤一张厄威特的经典照片,比如1956年的《加州之吻》,轿车圆形的后视镜中反射出一对年轻情侣正在接吻,前方则是夕阳下波涛滚滚的太平洋,人们认为这幅照片比其他任何影像都更能代表20世纪50年代美国西海岸理想化的乐观精神。今天我们依然对这一影像念念不忘,或许正是因为如今比以往任何时候都更需要这种乐观主义的鼓舞。

出生在巴黎,成長在意大利,厄威特于1939年随父母来到美国,他们一家幸运地搭上了和平时期的最后一班船,抵达纽约时“二战”爆发已经五天。从纽约到洛杉矶,厄威特16岁时被父亲抛下,他便开始靠卖冷饮、在面包房打蛋、拍摄婚礼与婴儿以及在商业摄影工作室打工维生,站柜台卖冷饮的糟心经历让他早早决定永远不能被固定的工作拴住。1946年,18岁的厄威特带着相机坐上灰狗巴士去纽约,开始在街头拍摄。他的天赋与生俱来,并且持续一生。当他年轻时需要谋生,摄影正好提供了最佳机遇,同时它也是自我表达的方式,是一个爱好,甚至是一种痴迷。高中毕业后,他整理了在洛杉矶和新奥尔良拍摄的照片举办展览,然后搬去纽约,受到了爱德华·史泰钦(EdwardSteichen)和其他业内人士的赏识。年轻的厄威特就像民间故事中的人物那样一步登天。我们不清楚在旁观者眼中初出茅庐的厄威特是否与后来一样总是与环境融为一体,在一边观察他人的动静,他一直认为,摄影师就应该融入背景之中,在波澜不惊的表面下,大脑飞速运转,适时出击,啪!人们尚未反应过来,照片已经拍完了,一切归位,而他看起来又好像只是在休息一样。只有事后,当他趴在底片小样上仔细研究以及在暗房中反复放映直到满意,这个时候他才会满头大汗。2011年,纽约摄影中心给厄威特颁发了终生成就奖,谈及获奖感受,厄威特也不忘冷幽默,“我当然很高兴得奖,但不得不说,短时间内我已经得了四个终生成就奖了,大概这意味着我快要完蛋了吧。”不过,在那之后他还活跃了十几年。如今厄威特的照片给我们带来的感动还增添了时间的因素,因为我们知道造就这些照片的人、时代和技术已经一去不返了。

与同时代的许多摄影师一样,厄威特最喜欢的一位前辈无疑是亨利·卡蒂埃-布列松(HenriCartier-Bresson),与卡蒂埃-布列松一样,他也总是能从现实中截取那最不可思议的瞬间,但若沿用“决定性瞬间”的说法来界定厄威特的照片,则显得过于严肃,对于厄威特,或许我们更应该说,“滑稽的瞬间”。厄威特为什么总是能对这类荒诞的场景快速做出反应?答案很简单,他就生活在自己创造的幽默之中。很多记者写过厄威特两处家中千奇百怪的物品,在东汉普顿(Easthampton)的房子里,真人大小的日本警察雕塑像警卫一样站在大门口;还未进门就可以看到偌大花园中间站着10英尺高的自由女神像复制品。纽约居所电梯和大门间的前厅里,戴着红色亮片花环的巨大麋鹿头在射灯照耀下异常突出;看起来就像应急锁的时钟;托着黄澄澄的网球的大烛台……亮闪闪的便宜货嘲笑着严肃的艺术品,一切不分高下,只为博人一笑。正如美国小说家威尔弗里德·施德(WilfridSheed)所写,“只有生活在充满趣味的世界中,才能拍出有趣的照片”。

除了獨特的观察视角,艾略特·厄威特还常常因为杂技般平衡各种工作的技巧让后来的摄影师羡慕不已,他用精湛的技艺在商业和报道工作中打拼营生,以支持他不间断的世界旅行,在这个过程中他得以拍摄自己感兴趣的照片。1955年,他为法国旅游局拍摄广告片,可爱的小男孩、他的祖父和横在自行车后座的法棍与成排的树相映成趣,看起来好像他自己爱好拍摄的那类照片,所有元素天时地利。但这却是厄威特商业作品的范例,仔细来看,就会发现照片成功的秘诀:他事先构图并且把相机对好焦,还在路面上放颗小石子作为焦点的标记,当自行车后轮越过石子,他就按下快门。这种充满想象力的拍摄手法正合乎客户需要,用厄威特自己的话来说,这叫“创造性顺从”(creativeobedience)。厄威特也进行报道摄影,在这类委派拍摄中,他常常揭开名望带来的神秘感,玛莉莲·梦露或是卡斯特罗,名人在他的镜头中变得真实。他在个人的拍摄中偏爱喜剧,但应环境所需他还可以成为悲剧作家。他能拍摄基督像和百事广告并置的荒唐场景,也可以用同一颗敏感的心去描绘肯尼迪遇刺后悲痛的遗孀,那一刻杰奎琳·肯尼迪脸上的悲伤和忧虑,让见到照片的人无一不觉心碎。要明白他如何把握这两种不同的影像的力量,就需要理解,它们在情感上是同胞,正如厄威特自己所说,“幽默与伤感,难道不是同一样东西吗?”

有人说,如果一篇讨论艾略特·厄威特的文章不提到狗,那便不是一篇合格的文章。狗不仅是厄威特最受欢迎的照片——他的“狗片”总是能博得观看者的笑声——实际上,狗也是他本人的最爱。人牢固地站在地上,小狗却四脚离地,厄威特常常用不同寻常的方法拍狗,比如学狗叫,他说,“你得说狗的语言……有时候它们也冲你叫,有时候它们会跳起来。”但这也是个危险的方法,“有一次,一条狗对着我的腿撒尿。”狗一直以来就常常出现在艺术作品中,从经典的马赛克和壁画到维多利亚时期的宠物肖像,这些传统艺术作品总是描绘当时贵族最偏爱的狗的品种,它们优雅地站在主人身边,主要作为人的附属品。而在厄威特的“狗片”中,情况常常相反。他会拍各种形态、大小和品种的狗,不论高低贵贱,它们吐着舌头,撒欢打滚,这些作品中的人常常成了附属品。比如2000年在纽约拍到的一张照片,门廊上坐着一条斗牛犬,以及板着脸的犬首人身怪?再看一眼,才发现是另一条斗牛犬坐在了主人身上,它完美地挡住了主人的脑袋,以至于人的身体倒成了狗的一部分。同样拍摄于纽约市,1974年的那张照片中一条小巧的吉娃娃首先吸引了观看者的注意力,它戴着滑稽的绒线帽,瞪着双眼,似乎一脸困惑地看着镜头。这只狗实在太小了,以至于它边上主人黑色的靴子显得好像巨人的脚。然后,再看一眼,你才会留意到,最左边与主人的腿平行的,原来是大丹犬修长的腿。当然,厄威特并不是特意通过影像来研究狗,或者有“探讨人与动物关系”之类任何严肃的企图,“我只是对所看到的做出反应。我并不是专门为了拍狗而出门,我也拍了很多人的照片,还有一些猫。不过总体来说,狗更通人性。”他时常说,狗与人并无二致。这句话妙在,也可以反过来说,“人与狗并无二致”。厄威特镜头中的狗常常表情生动,像是在说,“我尽力了,但事情已经失控”。

如今,随着又一位过去时代的摄影大师离去,黑白摄影愈发成为失传的技艺,对影像的数字后期处理使得所有照片的真实性都变得可疑,新兴的AI成像进一步瓦解了照片作为“现实的切片”的身份——即便照片和真相的联系本来就是幻象。厄威特遇到过好时代,技术和商业结合起来滋养他的天赋,凭着好运他抓住了他的世界。那是一个温和的、乐观的,甚至有些老派的世界,其中没有暴力,没有战争,没有残酷或者痛苦;那个世界有的是欣欣向荣的开端,甚至还有不少美丽结局。那是一个只有欢笑、没有恶意的世界,充满了同情心、富有人情味的狗、肌肉发达的男士和微胖的女士,还有德国人、日本人、法国人、英国人、美国人、俄罗斯人以及所有的人,那是一个大同世界。