从三部作品看王世光歌剧音乐的戏剧性表达

2024-03-19陈思危

陈思危

引言

作为中国当代代表性的歌剧作曲家,王世光先生一生创作的《第一百个新娘》《马可·波罗》《山林之梦》这三部歌剧横越了漫长的时间跨度。1978年,党的十一届三中全会召开,拉开了改革开放的序幕,营造了宽松和谐的创作环境,在这种形势下,第一部具有全国影响力的喜歌剧《第一百个新娘》应运而生。①10 年之后他创作的《马可·波罗》则是在其技术日趋成熟之后,借鉴西体歌剧范式取得成功的一部具有中国特色、多元民族风格的正歌剧作品。②2012 年,由中央歌剧院上演的《山林之梦》更是他阅历过浮华、感悟过世态之后,以从容心态创作的“富有童趣”③的歌剧作品。

本文选择这三部歌剧作为研究对象,因其均体现了王世光“以音乐承载戏剧”④的艺术追求;“以音由心生”的情感追求;“以倡导人性为主”的价值追求。于此,本文将从王世光先生所注重的“戏剧性是歌剧音乐的灵魂”⑤观念着手,以作曲技术理论为手段,从纵横两个维度来探讨先生歌剧音乐中的戏剧性表达。从结构上看,三部歌剧戏剧逻辑虽规定着音乐结构,但随着戏剧情节的推进,戏剧内在的张力与能量的释放也需要音乐的结构做横向支撑。从戏剧情节及和声上看,戏剧情节需要以多种音乐手段来表现,其中和声色彩作为听觉的感受,对人物的情绪与情节的发展起到重要的渲染作用,并通过与戏剧视觉性观感紧密结合,给予观众直接的视觉体验与情绪感知。

一、戏剧逻辑与音乐结构的戏剧性呈现

戏剧结构控制着歌剧音乐整体谋篇布局,而音乐结构也依托着戏剧逻辑。除此之外,主要动机与主题为歌剧创作的重要环节, 其结构作用不容小觑,只有当戏剧内容与音乐形式相互依赖、相互引导、互相促进,才能使歌剧宏观层面上整体的结构力得以完美契合。其中,《第一百个新娘》与《马可·波罗》的剧本从中国民间文学与历史史料中取材,《山林之梦》的剧本则根据漫画改编,戏剧文本均已搭建起歌剧场面结构,剧情的推进为开放式戏剧结构⑥,以“开端- 发展- 高潮、结局”的戏剧结构构造剧情。由于三部歌剧创作时代的不同,先生的创作技术及音乐戏剧观念也随着时代的变化而改变,因此在音乐结构上以不同的整体音乐结构来构建歌剧的宏观布局。以下将分别从三部歌剧的整体音乐结构、主要动机与人物主题对其戏剧逻辑与音乐结构二者间的统一进行阐述。

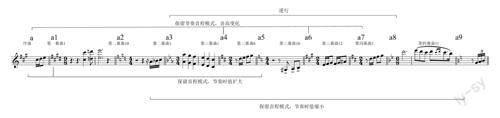

(一)歌谣体歌剧———《第一百个新娘》

喜歌剧《第一百个新娘》每一幕由数首不同音乐形态的唱段构成,为歌谣体歌剧,由“国王找新娘—阿凡提智斗—国王抢新娘—阿凡提智斗”四幕构成了歌剧的戏剧结构,整体音乐结构为回旋性布局。从宏观层面来讲,以A 部分“阿依斯汗思念情郎”以及B 部分“阿凡提智斗”做剧情的再现使得全剧具有回旋性特征。其中,其他各幕内部展开的新的戏剧情节,类似“插部”功能。除此之外,序曲动机(级进的#C-D-E 三音构成)循环于各幕终曲和幕间曲,构成了材料的循环(见谱例1)。此动机对整部歌剧具有控制意图,基本都被放置在每一幕的曲首位置上,使歌剧音乐及其结构连贯有序。

阿凡提主题《阿凡提之歌》(第一幕曲4)在音乐的进程中出现多次。主题旋律朗朗上口,在2/4拍节奏轻快氛围中显现了阿凡提这个人物风趣幽默、足智多谋的性格特点。第一幕和第三幕中该主题均以完整的歌曲形式出现,构成了结构再现,也体现了回旋性音乐结构特征。

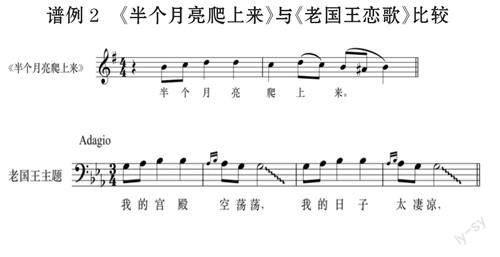

剧中另一人物老国王也有属于自己的音乐主题。其音乐素材取自新疆民歌《半个月亮爬上来》的前两小节,作曲家将原曲中4/4 拍改为3/4 拍,柔板速度搭配具有舞曲性质的节拍, 使其具有舒缓、慵懒气质。第二小节将原曲中的律动略加改变,加入装饰音,将落音延长并下滑,使旋律中透露出叹息的腔调,符合剧中老国王百无聊赖、空虚消极的心态。此主题在剧中伴随着老国王出现,与序曲动机、阿凡提主题循环反复共同强化了这部剧整体的音乐结构力。

(二)通连体结构———《马可·波罗》

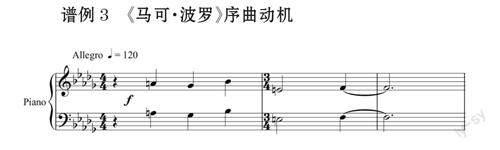

正歌剧《马可·波罗》以通连体结构构建整剧。作曲家既汲取了西方分曲歌剧的做法,将每一幕音乐分为数曲, 又受到连续歌剧不间断发展的影响,各个分曲之间大多采用开放的终止式、调性延续,追求音乐之间的连贯发展。而每幕结尾处以戏剧情节为依据设置每一幕的小高潮, 通过序奏动机与各人物主题材料贯穿加强幕与幕之间的联系。更有意思的是,正歌剧《马可·波罗》四幕构成的戏剧结构本身亦是一个音乐结构, 不仅在音乐整体结构上采用了奏鸣交响套曲的宏观布局, 而且每一幕都有一个完整的音乐结构, 为歌剧音乐其戏剧性的展开提供了立体的空间。如第一幕第一部分(曲1)一开始的混声合唱的群体形象造就了热烈场面, 随后围绕马可回都展开剧情的发展, 尤似奏鸣曲式的主部(曲2—曲4),整体调性以bb 和声小调开始,注入了贯穿全剧的序曲动机(见谱例3)。此动机以一个简短而有力的三全音动机开始, 这种不协和因素使人顿生悬念,旋即引出开幕后人们纷纷议论“出了什么事情”的大合唱场景。

曲5—曲6 主要表现马可与索伦的情感, 恰似奏鸣曲式的副部,调性由bb 小调转至f 小调,不论从戏剧情节还是调式调性上都与主部形成从属关系。马可与索伦男女主人公的人物主题在这一部分也得到了呈示。最后结束部以阿合马掠走索伦形成第一幕的一个小高潮,为下一幕作准备。

馬可·波罗是贯穿全剧并起到统领全剧作用的主要人物,其主题来源于他的咏叹调《永别了,美好的人生》。该动机由弱起节奏与级进、跳进以及同音重复的音程种子共同构建而成。咏叹式的音乐表现了马可对中华大地的情谊,对友情与爱情的眷恋。作曲家为剧中主要女性角色索伦设计了温柔且有悲剧性色彩的咏叹性主题(见谱例4),并在戏剧的进程中伴随索伦的出现不断穿梭于人声与乐队声部。

再如第二幕,其音乐结构可视为复三部曲式。A(曲1)部分注入阿合马人物主题。作曲家在为其创作主题旋律时, 通过对c 小调VII 音的降低与升高增添了调式色彩, 带有异域的音乐特征, 符合其花剌子模人的人物设定。A 部分根据戏剧情节将次级结构又划分为a 段与b 段,a 段通过阿合马的咏叹调表现出他寂寞孤独的情绪,b 段则为阿合马与儿子扎兰丁的宣叙性对唱段落,最后以父子二人争吵告终(为A段埋下伏笔)。B 部分是一个较大的插部(曲2—曲9),马可众人抵达阿合马府邸,嵌入新鲜血液兰赛儿主题,通过独唱与重唱形式讲述阿合马劝诱马可“结为同盟”篡权。A部分为动力性再现,是对材料b 的发展, 阿合马与扎兰丁的矛盾延续,阿合马误杀了自己的儿子, 其主题再次悲痛奏响,形成第二幕首尾的呼应。

(三)连续式结构————《山林之梦》

歌剧《山林之梦》中各幕音乐取消了分曲结构,强调了音乐发展的不间断。作曲家给主要角色雪儿、滑稽鬼创作了不少情真意切的开放性曲式的咏叹段落,在咏叹中穿插进了宣叙。和声上对完满终止的运用较少,偶尔使用,也因和弦外音、节奏等因素使其毫无完满终止之感。全剧以“相遇- 相惜-相爱- 决议- 献身”⑦为线索引导剧情的展开,由于角色仅三人, 剧情中常常都是一口气进行下去,全剧总幕的安排具有贯穿结构特征⑧。作曲家基于贯穿音乐- 结构发展的基础上运用主导主题[如“滑稽鬼主题”(见谱例5),通常出现在乐队中],反复出现于歌剧之中。“滑稽鬼主题”是剧中的一个重要主题,常作为一种代表符号而存在。该符号在之后歌剧音乐呈现中并不是以完整形式出现,而是多次截取部分音调, 或以原型或变型弥散于剧中各处。此主题由调性扩张与游移,以及半音化的线条造成的朦胧感奠定了该剧音乐整体基调, 具有忧伤、凝重之感,似乎也是对最终悲剧结局的暗示。

作为剧中女主角雪儿的动机出现于第一幕410小节,虽为上行旋律线条,但有种悲观与叹息之感,以此來表现雪儿的孤独气质。在剧中,该动机多次以动机中E-B 音的纯五度音程轮廓出现。

从整体音乐结构的调性布局上来看,以a 小调首尾呼应,也对应着因爱奉献生命的滑稽鬼与重获光明的盲女雪儿从孤独来,到孤独中去,戏剧情节蕴含人生哲理,是作曲家对于戏剧发展与调式调性深入考量的体现。

作曲家运用诸多手段如宣叙调、咏叹调、重唱、合唱、器乐曲等对人物形象与戏剧动作进行刻画,同时,在戏剧情境下,这些音乐材料形成变化与重复的横向张力来塑造歌剧音乐最高层结构,以此用音乐来承载戏剧。

二、戏剧情节与和声语言的戏剧性刻画

和声作为纵向音高的组织结构与多声部音乐相互关联的逻辑基础,于创作歌剧音乐而言,在特定的音乐内容、人物情感以及戏剧情节的推进中,作曲家运用不同和声纵向的结合关系与声部的进行逻辑以达到渲染丰富的戏剧效果、构成独立的音乐形象、烘托戏剧气氛、描绘矛盾冲突等作用。三部歌剧横跨三十余年,虽然常用的和声组织技术仍贯穿其间,但通过作曲家对其进行补充和丰富,使歌剧音乐焕发新的光彩。以下笔者从戏剧的视角出发,阐述歌剧情节与和声间的统一性。

(一)对矛盾与恐惧情境的渲染

王世光善于运用不协和的音响色彩去渲染戏剧情节中的矛盾与恐惧场面。

《马可·波罗》第一幕结尾处的剧情以阿合马遭人暗杀作为戏剧小高潮结束,情节衔接第二幕开始时阿合马在府邸, 独自一人心中恐惧的情绪独白。因此,在第二幕曲1 的开始处(见谱例6),无论是纵向和声还是横向旋律都由A 音为轴上下小二度叠置, 直至第四小节以极音关系的复合和弦(a∶D9/be∶D7)做极不和谐的音响效果,且以渐快的节奏型共同刻画此时阴森的氛围感,将阿合马内心恐惧情绪弥散开来。

对于矛盾与恐惧情绪渲染的例子在该剧中还有多处。《马可·波罗》第二幕曲10 第20—23 小节,剧情为阿合马走进关押索伦的房门, 侍卫克由姆听到动静,藏身于幕后。灯光昏暗,扎兰丁蒙面上场四下窥望,寻找关押索伦的房间欲救心上人,被阿合马误以为刺客要暗杀自己,举刀便从背后偷袭,却误杀了自己的儿子。此处C 大调的#D6增三和弦(bE、G、B)进行至b5D2变和弦(bG、bA、C、D(D=bbE))。这是第二幕结尾高潮处,也是全剧具有强烈的悲剧性情节之一,曲作者通过改变和弦排列从而构成的增四度与大二度的紧张音响牵扯着观众们敏感的听觉神经, 配合着舞台表演的视觉观感使阿合马与扎兰丁父子间的矛盾冲突、亲情纠葛被组织得有声有色。

(二)对慌张与混乱场景的营造

《第一百个新娘》中,作曲家偶尔使用非三度叠置来获取其心中想要的音响效果。如在阿依斯汗和库尔班的婚礼场面,为了不让丞相看见新娘,女歌手们特意上前阻拦。作曲家使用了四个二度叠置和弦,不协和的音响生动刻画了慌张、混乱的场面。

作曲家还运用平行进行与半音化进行相结合进一步强化音乐的戏剧性。如例8 第159 小节处,根据声部间的运动可以分出四组由不同音程结构(1.四度,2.小六度,3.纯五度,4.三全音)均作向上级进的平行进行, 其低声部作向上的半音化运动,后一小节木管组声部为急速半音上行乐句,直至第163 小节调性指向#C 调,以此刻画三个小孩向滑稽鬼求饶,慌忙逃走场面(见谱例7)。

(三)对气氛的烘托与形象的塑造

王世光在《山林之梦》中常运用高度半音化的手法, 通过细腻的半音色彩来描绘阴沉抑郁的戏剧氛围。如《山林之梦》第三幕序奏的1—12小节,在调性没有完全明确的前提下四个声部的半音化线条均作反向进行,强调声部间的横向关系,并以四小节为一组模进,直至第12 小节才进行到C 大调省略五音的原位D9和弦上。四个声部反向进行的半音线条使调性模糊不清的同时,音乐色彩也更为忧郁,以此烘托悲剧气氛(见谱例8)。

同样在《山林之梦》中,作曲家运用四、五度叠置和弦伴随着雪儿拿出食物放在母亲墓前并祭拜母亲的戏剧动作,五度音响的空洞性恰当地展现出了雪儿柔弱的人物形象(五度音程本身也作为雪儿的人物“标签”)。

从三部歌剧的和声语汇来看,《第一百个新娘》作曲家多采用简单有效的三和弦与七和弦来委以戏剧重任。而在《马可·波罗》与《山林之梦》呈现紧张情节的气氛时,常运用不协和的三度叠置和弦如增三和弦、复合和弦等来制造矛盾冲突;非三度叠置和弦去描绘混乱场面;“半音化” 进行来烘托气氛、描述特定情节以及作为场景之间链接的过渡。先生以最敏锐的戏剧触觉通过不同的和声色彩去捕捉戏剧变化,使观众产生戏剧情绪的共鸣。

结语

王世光先生曾说:“歌剧音乐是为戏剧而写的音乐,歌剧的音乐应该具备戏剧性的本质特征和审美属性,从而使歌剧音乐具有独特的、其他音乐所没有的魅力。”⑨对于这样一位长期浸润在歌剧领域,并始终热爱歌剧艺术的作曲家而言,他深知歌剧的艺术魅力在于戏剧与音乐的有机性,戏剧内容的表达化解为音乐形式的传递才能展现出歌剧独特的审美本位。对于歌剧创作而言,技术固然重要,但作为戏剧的一个门类,传递出的戏剧内涵和感官体验更是重中之重。王世光先生在创作技法上并未运用复杂的表现手法,而是以行之有效的手段在戏剧化、音乐化、民族化融合的歌剧道路上不断探索。在借鉴西方歌剧范式的基础上,融入更符合中国人音乐审美偏好的民族元素创作出了具有中国特色、体现时代特点、反映人民思想、注重内心情感的歌剧作品,始终保持高度的文化认同与坚定的文化自信。他的三部歌剧都有着时代背景下的深刻烙印,反映出了我国社会、文化与精神面貌的演变历程。不论是从歌剧音乐的戏剧性展现,还是从作曲技术的戏剧性表达上看, 这三部作品都可谓上乘之作。如今王世光先生虽离我们而去,但他的歌剧创作为中国歌剧艺术的发展作出了积极贡献,其创作观念与精湛技巧也为我国当代歌剧创作提供了许多可贵启示。