海南省图书馆隔震设计研究与分析

2024-03-13陈长嘉

陈长嘉

(同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海 200092)

1 工程概况

海南省图书馆(图1)建设用地呈三角形,北临海口市国兴大道,东侧为文坛路,西侧为兴丹路,南侧为文兴路,交通便利。用地范围内临建网球场和赛事中心位于馆舍区南侧。本项目为现址扩建项目,在现主馆东、西两侧分别新建一个建筑单体,即东楼和西楼。东、西楼均为地上6层(首层层高5.1m,2~6层层高均4.8m),地下1层(层高5.6m),建筑高度31.8m。其中,东楼地上建筑面积8700m2,地下建筑面积4650m2;西楼地上建筑面积13600m2,地下建筑面积6350m2。

图1 建筑效果图

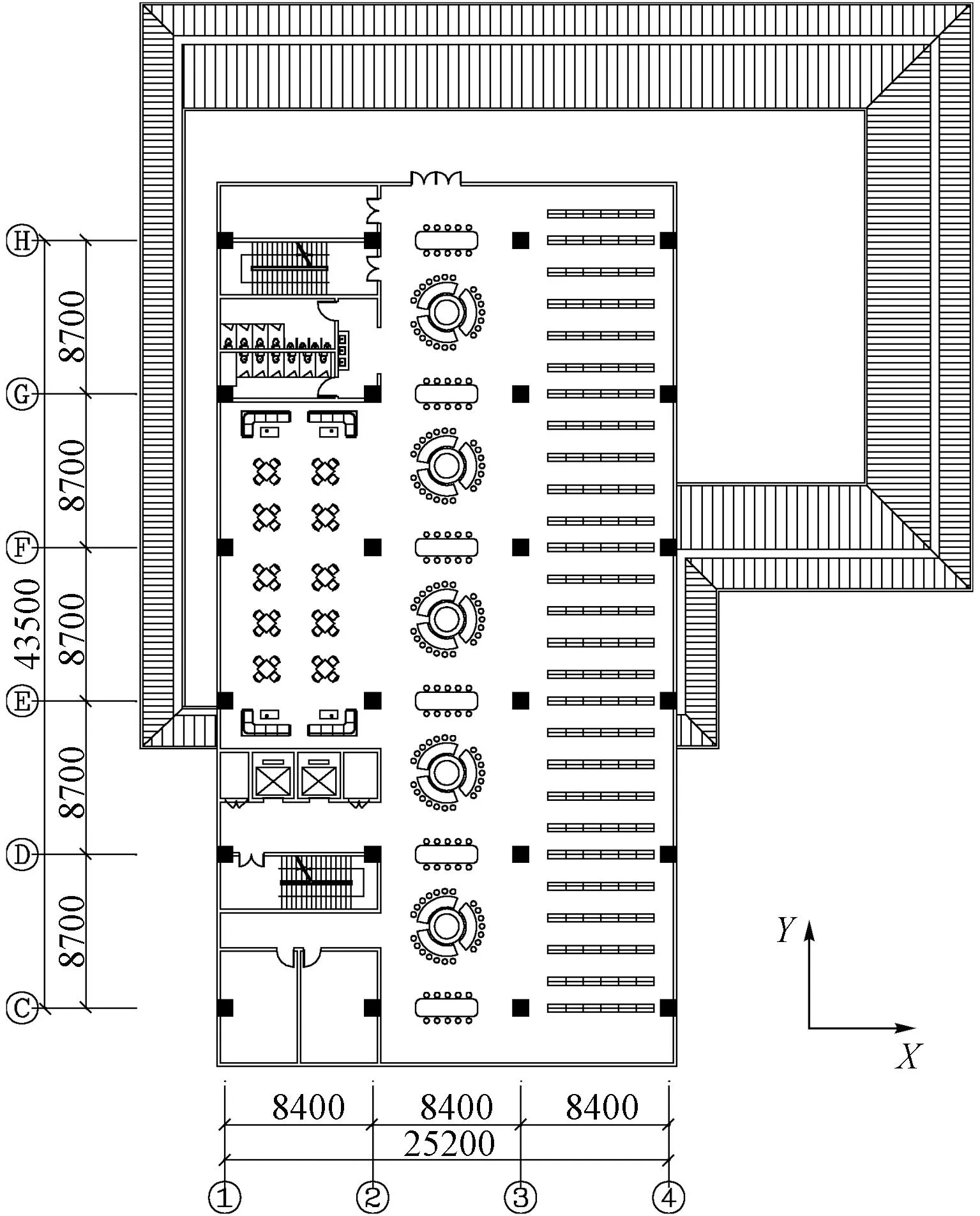

项目所在地抗震设防烈度为8度(0.3g),设防地震分组为第二组,东楼所在建筑场地类别为Ⅲ类(Tg=0.55s),西楼所在建筑场地类别为Ⅱ类(Tg=0.40s)[1]。东楼(图2)由于主要建筑功能包括少儿剧场、创意少儿阅览区、儿童教室等,抗震设防类别为乙类[2];西楼建筑功能主要为密集书库、图书采编用房、数据机房等,抗震设防类别为丙类。由于东、西楼的结构体系与结构布置基本一致,本文以东楼为例,介绍隔震分析及相关设计过程。

图2 东楼典型楼层建筑平面布置图

2 结构方案选型与布置

2.1 结构方案选型

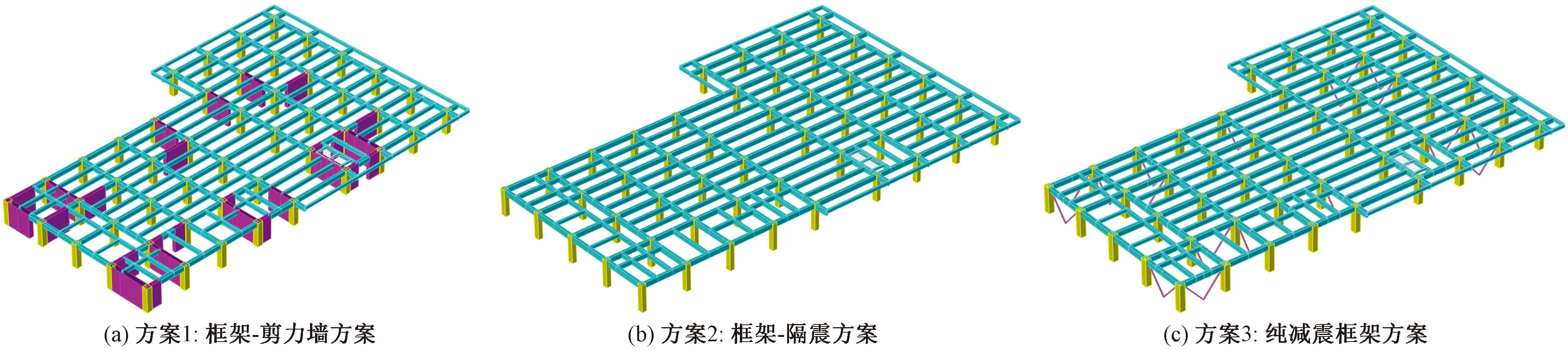

项目位于地震高烈度区,同时属于重点设防类建筑,抗震性能要求高。为实现结构的安全、经济,同时最大程度地满足建筑空间布置要求,结构方案初期,对以下结构方案(图3)进行比选:框架-剪力墙方案(方案1)、框架-隔震方案(方案2)、纯减震框架方案(方案3)。

图3 结构比选方案模型

各结构方案初步比选结果见表1。由表1可以看到,框架-隔震方案构件截面尺寸小,构件布置数量少,同时土建材料造价相对较低,具有明显优势,因此采用框架-隔震方案进行设计。

表1 结构方案初步比选结果

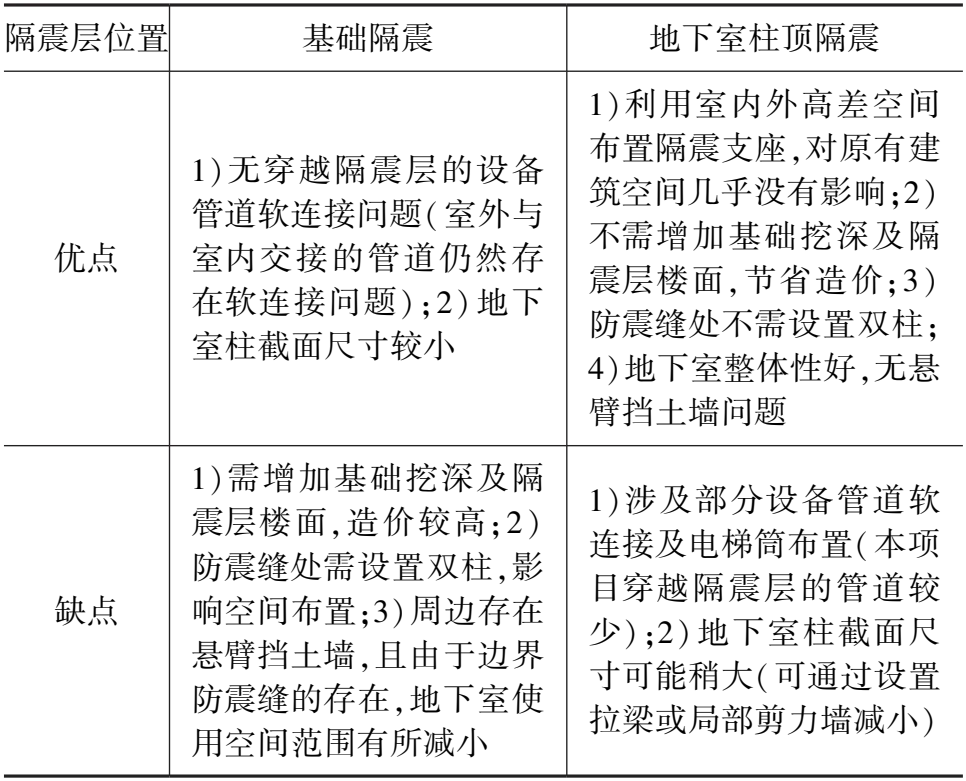

2.2 隔震层位置选择

对于常规带地下室结构,隔震层的布置有基础隔震和地下室柱顶隔震两种方式[3](图4)。本项目存在1层地下室,有必要对隔震层的设置位置进行探讨,综合建筑空间、结构布置、设备管道构造、土建造价等多方面因素,获得较优的选择。表2对基础隔震和地下室柱顶隔震两种方案进行了综合对比,可以看到,地下室柱顶隔震在本项目具有建筑空间有效利用性、结构布置及受力合理性、土建造价经济性的较明显优势[4-5],因此采用该方案进行隔震设计。

表2 隔震层位置比选过程

3 隔震设计研究

3.1 隔震目标及其实现方式

本项目隔震预期目标为隔震层上部结构水平地震作用降一度设计。根据文献[6]简化单自由度体系计算方法,对隔震层等效刚度进行初步预估,依此进行隔震层刚度的初步配置,目标减震系数β取0.38,上部结构质量ms取17487t,上部结构周期Ts取1.21s,上部结构刚度Ks取471 546kN/m,上部结构阻尼比ξs取5%,隔震层质量miso取3122t,隔震结构总阻尼比ξiso(暂估)取22%,场地特征周期Tg取0.49s。

根据式(1)进行隔震层预估等效刚度Kiso的计算:

Kiso=(ms+miso)·4π2·Tg-2·

(1)

式中:γs、γiso分别为上部结构和隔震结构地震反应谱曲线下降段的衰减指数;ηs、ηiso分别为上部结构和隔震结构的阻尼调整系数。

根据式(1)计算结果,可得到隔震层预估等效刚度为92 103kN/m。

3.2 隔震层的布置及参数

根据上述隔震层等效刚度初步估算结果,并结合隔震支座的长期面压限值、偏心率控制需求,配置隔震层支座的型号和尺寸,共配置铅芯橡胶支座(LRB)17个,天然橡胶支座(LNR)19个,隔震层总等效刚度91 882kN/m,具体布置见图5。此外,为了减小罕遇地震下隔震层的侧向变形[7],同时增大隔震层的整体耗能,隔震层沿周边设置水平布置的黏滞阻尼器(VFD)共16个,阻尼系数为900 kN·(m/s)-0.3,阻尼指数为0.3。

3.3 地震波选择

东楼地震波从Ⅲ类场地地震波库中选取,选用了5组天然波和2组人工波(共7组波),调幅前地震波加速度时程曲线见图6。对7组波进行频谱分析,加速度反应谱计算结果与规范反应谱对比见图7、表3,可以看到,在非隔震结构和隔震结构主要振型周期点上,所选7组波反应谱平均值与规范反应谱相差均不大于20%,满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)[1](简称抗规)的统计意义相符要求。

表3 地震波反应谱与规范反应谱对比

图6 地震波加速度时程曲线

图7 地震波时程曲线与频谱分析

4 隔震分析结果

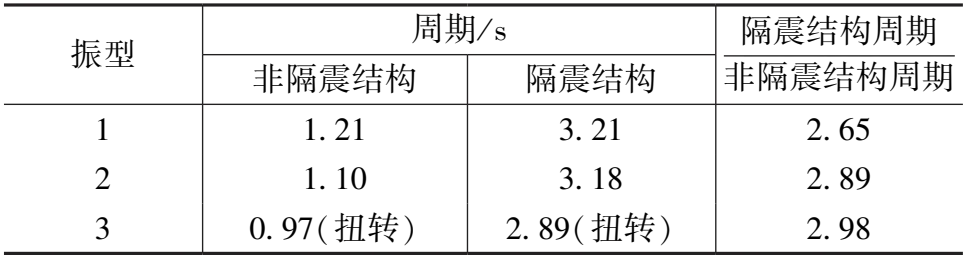

4.1 结构动力特性分析

非隔震结构与隔震结构周期对比见表4。由表4可以看出,隔震结构周期较非隔震结构延长至2.5倍以上,有利于结构远离场地特征周期,减小地震作用[8]。

表4 结构周期对比

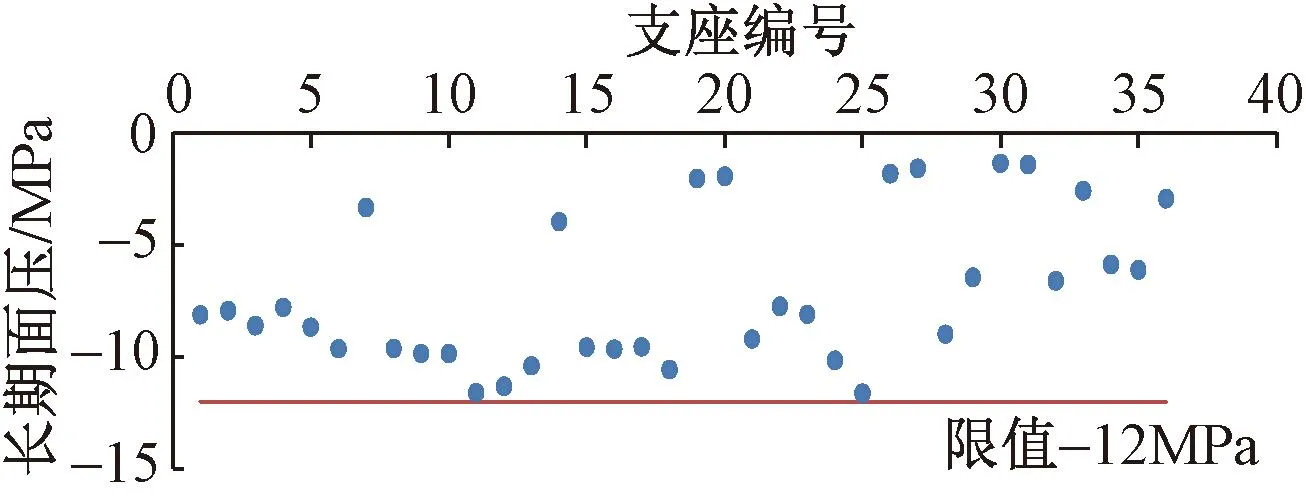

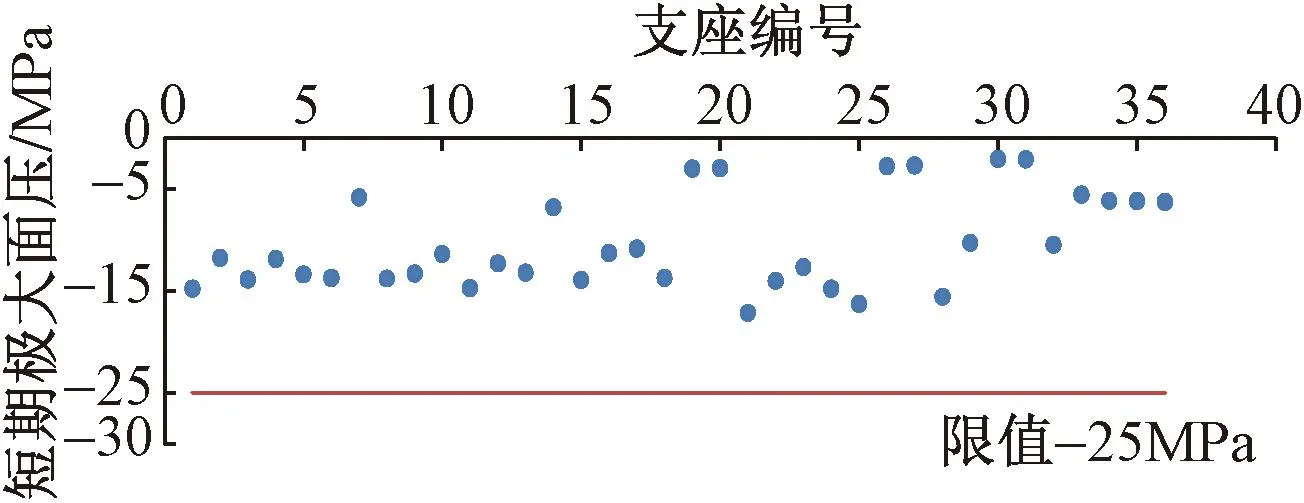

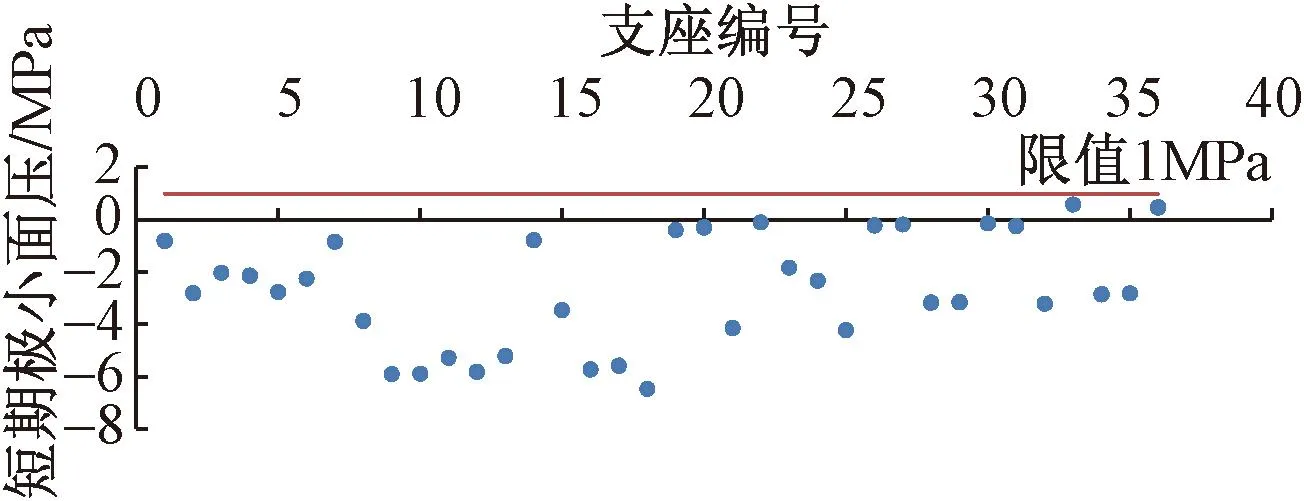

4.2 支座面压验算结果

隔震支座在重力荷载标准值下的长期面压、罕遇地震作用组合下的短期极大面压、短期极小面压验算结果见图8~10,其中,短期极大面压的轴力计算组合取以下组合包络值:1.0×恒载+0.5×普通活载+0.8×书库活载+1.0×罕遇水平地震作用+0.5×竖向地震作用(组合1),1.0×恒载+0.5×普通活载+0.8×书库活载+0.5×罕遇水平地震作用+1.0×竖向地震作用(组合2);短期极小面压的轴力计算组合取以下组合包络值:0.9×恒载+1.0×罕遇水平地震作用-0.5×竖向地震作用(组合3),0.9×恒载+0.5×罕遇水平地震作用-1.0×竖向地震作用(组合4)。由图8~10可以看出,所有支座面压均满足抗规相应工况下的限值要求[9]。

图8 重力荷载标准组合下支座长期面压分布

图9 罕遇地震不屈服组合下支座短期极大面压分布

图10 罕遇地震不屈服组合下支座短期极小面压分布

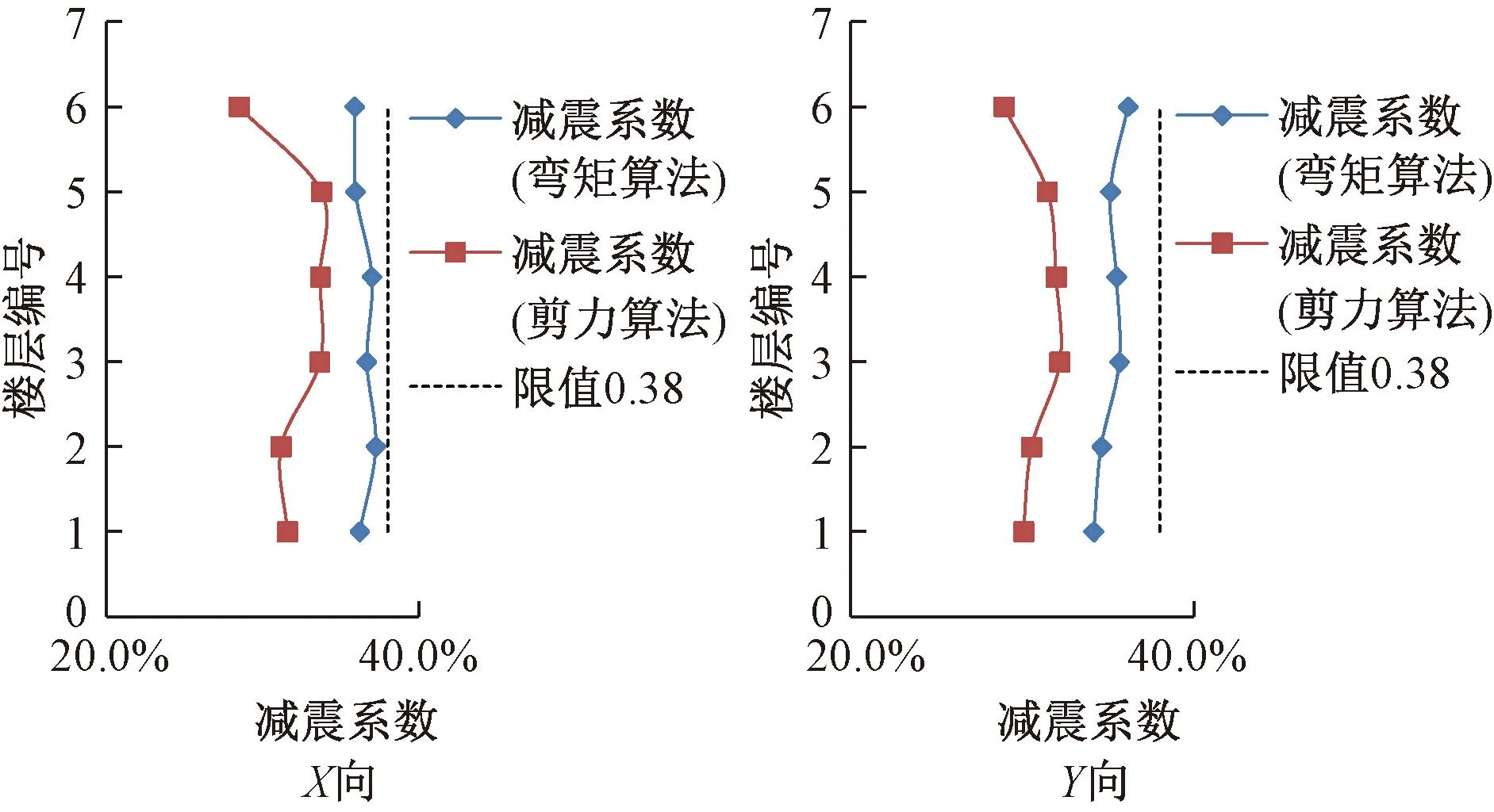

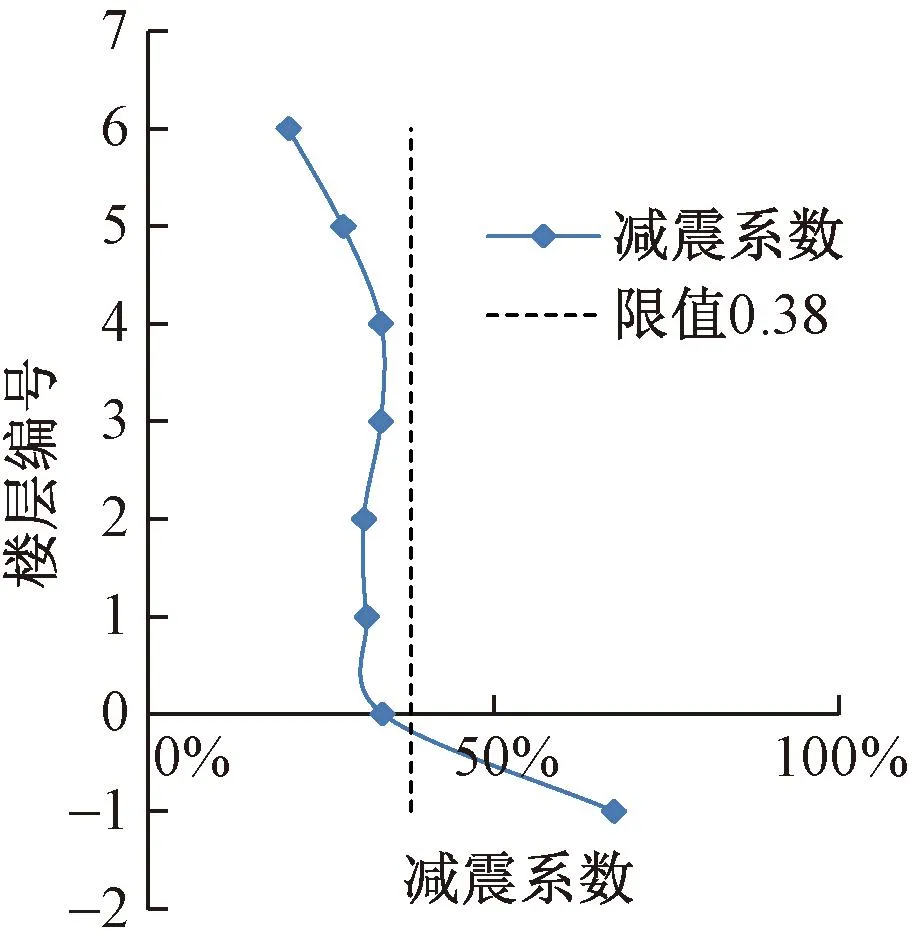

4.3 水平减震系数计算

隔震结构的减震效果采用水平减震系数衡量,本项目属于高层建筑,根据抗规12.5.5条要求,减震系数采用层剪力和层倾覆力矩同时计算并取大值。各楼层水平减震系数计算结果见图11。由图11可以看出,所有楼层水平减震系数均小于限值0.38,满足降一度设计要求。

图11 水平减震系数分布

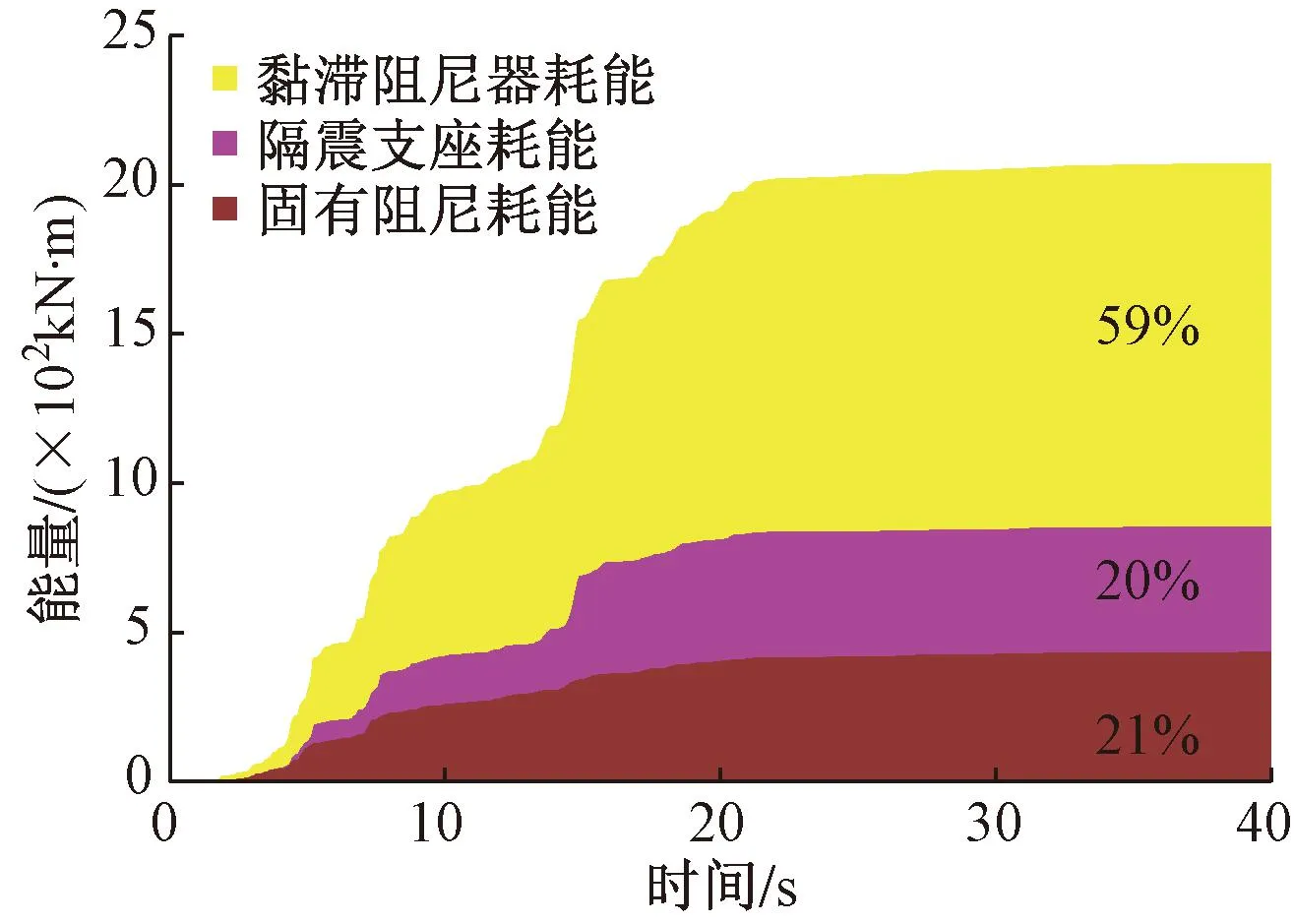

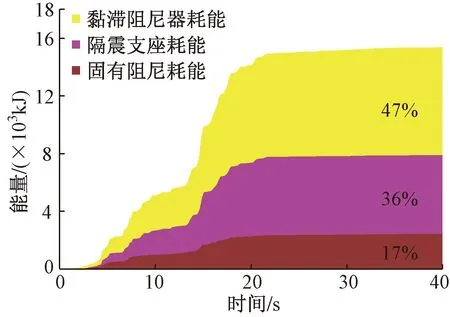

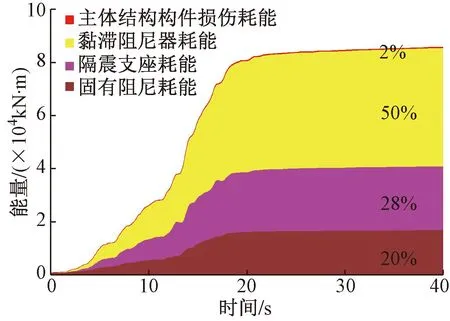

4.4 结构能量耗散分布分析

统计结构在多遇、设防、罕遇地震下的能量耗散分布情况,见图12~14。由图12~14可以看到:1)隔震结构的变形主要集中在隔震层,通过在隔震层设置水平向放置的黏滞阻尼器,可有效发挥阻尼器的黏滞滞回耗能效用,减小地震作用;黏滞阻尼器的耗能在隔震结构总耗能中占主要成分;2)隔震支座的耗能主要依靠铅芯橡胶支座的屈服滞回耗能,受屈服程度影响及与整体输入地震能量大小的影响,隔震支座在小震、中震、大震下耗能比例呈现先增加后减少趋势;隔震支座对地震作用的减小作用主要依靠刚度的降低。

图12 多遇地震结构能量耗散分布

图13 设防地震结构能量耗散分布

图14 罕遇地震结构能量耗散分布

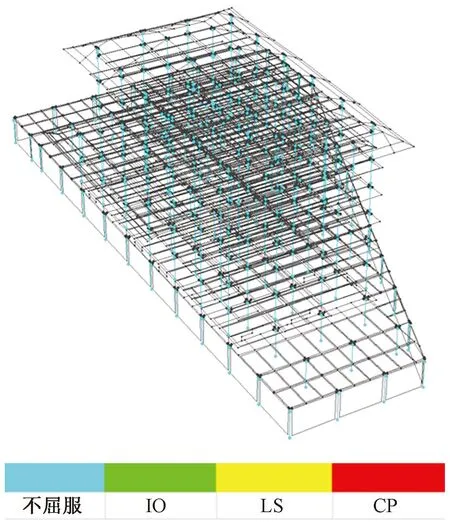

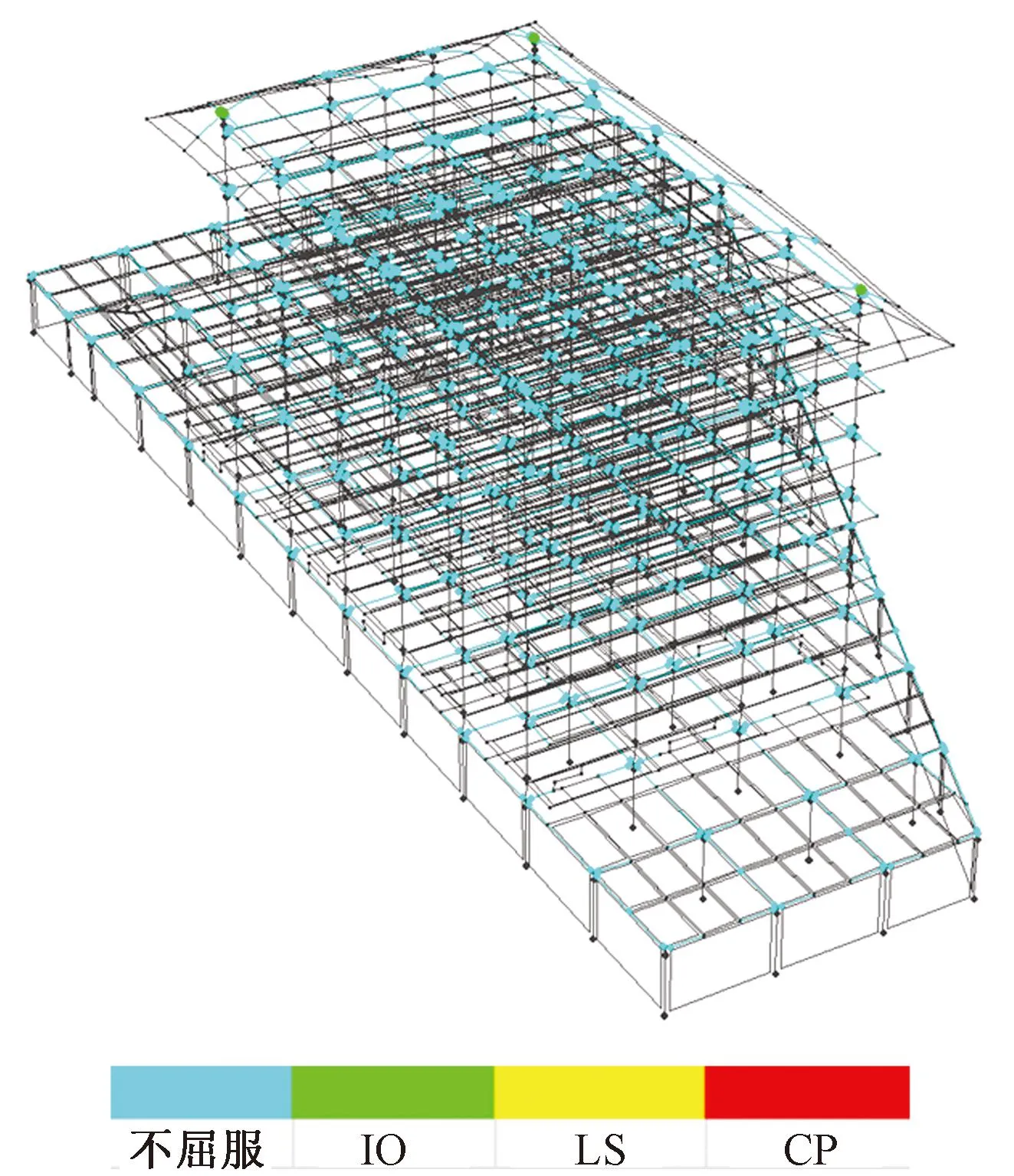

4.5 罕遇地震构件损伤分析

罕遇地震下结构弹塑性响应采用Perform-3D进行分析,可以看到,采用隔震技术后,结构地震作用大幅减小,结构构件基本处于不屈服状态,结构抗震安全性大幅提升(图15~17)。

图15 隔震结构框架柱损伤状态分布

图16 隔震结构框架梁损伤状态分布

图17 大跨转换区域框架柱损伤状态分布

5 结构设计关键问题

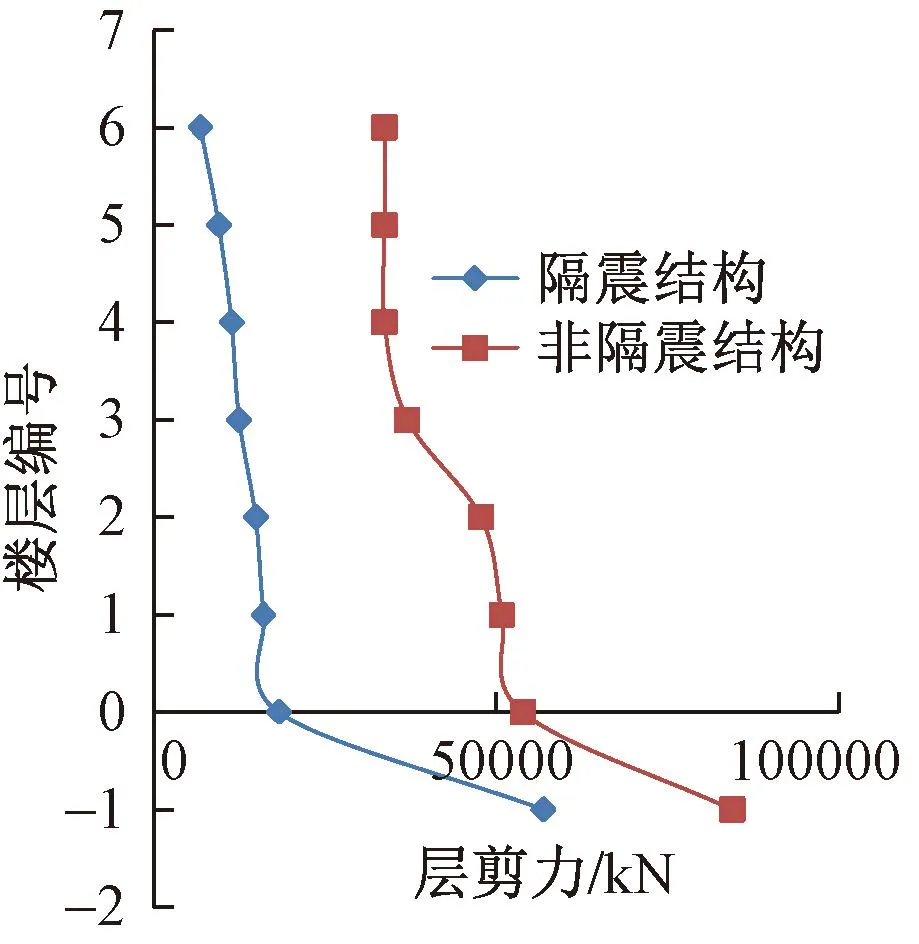

5.1 地下室柱顶隔震受力特性研究

对于地下室柱顶隔震体系,隔震层设置在地下结构与上部结构之间,为满足嵌固刚度比和承载力需求,地下结构一般刚度较大,可为隔震层提供足够的嵌固约束,因此对于上部结构而言,受力状态类似于基础隔震,在地震作用下主要是水平方向平动,当下部结构刚度无穷大,且不要求控制其地震反应时,地下室柱顶隔震体系转化为基础隔震体系[9]。对于地下结构,上部的作用类似于调谐质量块,减震机理则类似于TMD调谐减震,地震作用与隔震层的位置、刚度、上部结构的重量以及下部结构的刚度有关,可能出现下部结构地震作用放大的情况[10-11]。

为研究地下室柱顶隔震结构受力特点,统计隔震层上、下各层X向楼层剪力及水平向减震系数,见图18、图19。由图18、19可以看到,对于本项目,隔震层下部楼层地震作用相较于非隔震结构仍然有一定程度减小,但减幅小于隔震层上部楼层。设计时,对隔震层下部楼层,建议采用振型分解反应谱法和时程分析法两种算法的计算值进行包络设计。

图18 地下室柱顶隔震结构X向楼层剪力分布

图19 地下室柱顶隔震结构X向水平减震系数分布

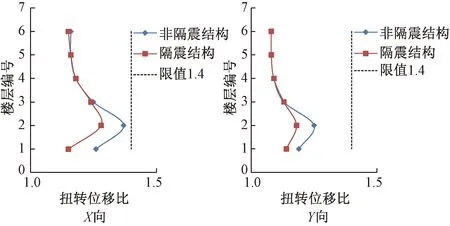

5.2 扭转控制

对于隔震结构,隔震层的水平刚度远小于上部结构楼层,而上部结构总水平刚度与隔震层水平刚度为串联关系,隔震层与上部结构的整体水平刚度之和基本等于隔震层的水平刚度,结构的整体变形特征主要由隔震层控制[12-13]。因此,隔震结构通过调整隔震层的刚度分配,满足上部结构重心与隔震层刚心的偏心率在一定的范围之内,即可有效控制由于结构不规则引起的扭转效应。对于隔震结构,隔震层的偏心率要求控制在3%以内。

本项目结构X向偏心率为2.67%,Y向偏心率为2.73%,均小于3%,上部结构重心与隔震层刚心基本重合。对比隔震结构和非隔震结构在地震作用下各楼层的扭转位移比分布(图20),可以看到,通过设置隔震层,结构振动形态趋向于整体平动,各层扭转位移比均有所减小。

图20 楼层扭转位移比分布对比

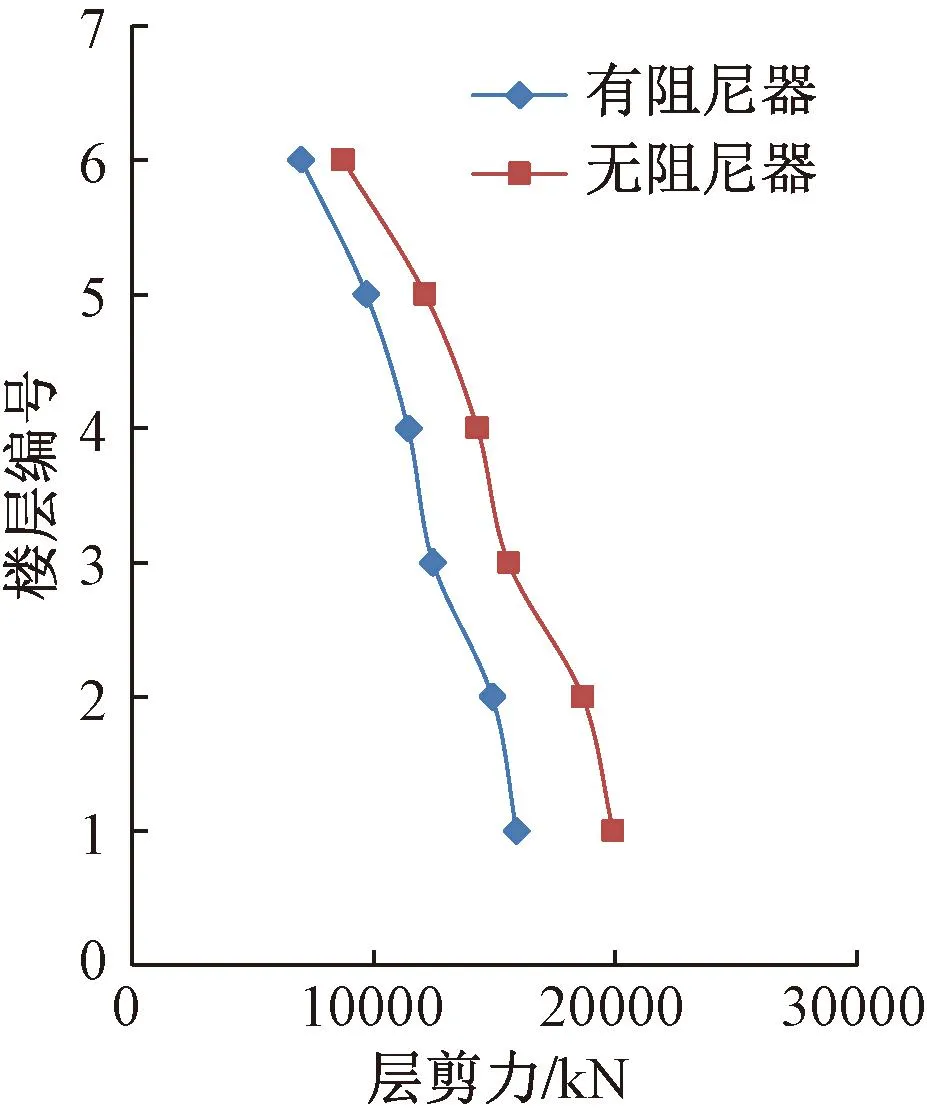

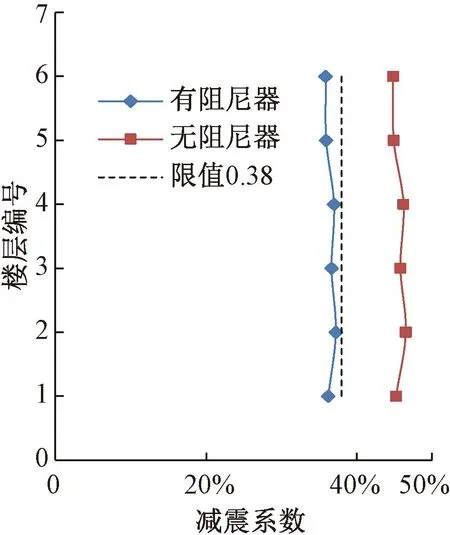

5.3 黏滞阻尼器在隔震结构中作用分析

黏滞阻尼器作为一种速度型耗能阻尼器,其耗能大小主要与所布置位置的变形大小及变形率有关,变形越大,变形率越大,黏滞阻尼器耗能效果越好。而隔震层作为隔震建筑刚度最小、变形最集中的部位,为黏滞阻尼器耗能效果的发挥提供了天然的优势。因此,在隔震层组合使用黏滞阻尼器,可达到有效耗散地震能量、减小地震作用与隔震层变形的效果[9]。

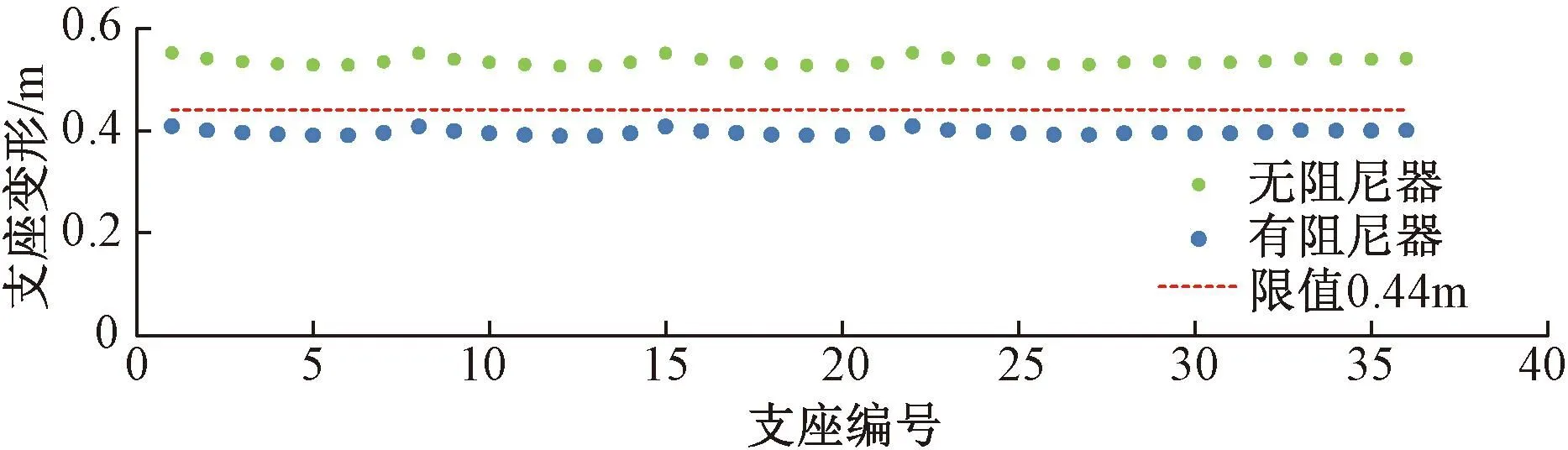

本项目在隔震层周边设置黏滞阻尼器,与无阻尼器结构相比,层剪力、减震系数及隔震支座变形对比见图21~23。由图21~23可以看到,在隔震层引入黏滞阻尼系统,通过附加黏滞阻尼的方式,可有效减小地震作用,提高减震效果,并降低隔震层变形[14]。

图21 楼层剪力分布对比

图22 水平减震系数分布对比

图23 隔震支座变形分布对比

6 结论

(1)通过结构方案选型与隔震层布置位置的对比,从结构受力合理性、建筑空间优越性、造价经济性、施工构造简便性等多方面进行综合比选,确定采用地下室柱顶隔震方案。

(2)本项目隔震预期目标为隔震层上部结构水平地震作用降一度设计。根据设定的减震目标,进行隔震层支座及黏滞阻尼器的合理配置。隔震分析结果表明,隔震支座满足不同工况下的受力与变形要求,整体隔震设计满足预设的减震目标要求,隔震支座和黏滞阻尼器在各地震水准下均能发挥良好的耗能机制,罕遇地震下结构基本处于弹性状态。

(3)本项目属于地下室柱顶隔震结构体系,隔震层下部结构地震作用与隔震层的刚度、上下部结构的重量比和刚度比有关。计算结果表明,对于本项目,隔震层下部楼层地震作用相较于非隔震结构仍然有一定程度减小,但减幅小于隔震层上部楼层。设计时,对隔震层下部楼层,建议采用振型分解反应谱法和时程分析法两种算法的计算值进行包络设计。

(4)通过调整隔震层的偏心率,有利于结构振动形态趋向于整体平动,从而有效减小整体结构的扭转效应。

(5)在隔震层组合使用水平向黏滞阻尼器,可有效耗散地震能量,减小地震作用与隔震层变形。