江西上栗地区岩溶地下水富集规律及找水建井建议

2024-03-04汪明有

孙 超,汪明有

(江西有色地质矿产勘查开发院,330030,南昌)

0 引言

上栗县作为新型工业城市,对水资源的需求量大,但受极端气候影响,地表水供给量不能满足生活生产用水。上栗地区属萍乐坳陷带西端,可溶岩分布广,岩溶地下水[1]资源丰富,岩溶地下水可作为上栗工业生产备用或应急的重要水源,因而研究该地区岩溶地下水的富集规律[2]及找水建井具有重要意义。目前,国内外相关学者只对萍乐坳陷岩溶发育带上的岩溶发育特征、岩溶发育规律和岩溶地下水开发利用等进行了综合研究[3-7],有关上栗地区岩溶发育特征、岩溶地下水富集规律等并未进行过系统总结。因此,本文在上栗地区开展1:5万水文地质调查的基础上,运用水文地质学,通过地面调查、钻探等工作手段,对区内岩溶发育特征及岩溶地下水富集规律进行系统总结,为上栗岩溶区找水建井选址提供建议。

1 研究区概况

研究区位于江西省西部,地处钦杭结合带与华夏板块的拼接地带,分属钦杭结合带北带和华夏板块东南造山带,北接扬子板块,位于萍乐坳陷岩溶发育带的西端。区内构造线整体呈北北东-北东向,地层出露较齐全,自新元古代青白口纪到新生代第四纪均有出露,主要为陆源碎屑岩沉积相,属亚热带湿润性季风气候区,雨量充沛、四季分明,多年平均气温17.3 ℃,近20年平均降水量1 629.4 mm,年平均蒸发量1 069.0 mm,以构造侵蚀丘陵、低山地貌为主,少量山间河谷平原呈带状穿插于河流溪沟两侧。水系地域属洞庭湖水系湘江衡阳以下大西滩上游的栗水河和萍水河。

2 岩溶水文地质特征

2.1 岩溶基本特征

研究区内可溶性碳酸盐岩地层主要为泥盆纪棋梓桥组、佘田桥组、华山岭组,石炭纪杨家源组、黄龙组,二叠纪马平组、栖霞组、小江边组、茅口组、七宝山组及长兴组,三叠纪青龙+殷坑组及周冲村组,累计总厚度大于3 100 m,可溶性碳酸盐岩面积约399.8 km2,占研究区面积的56.01%。在可溶岩碳酸盐岩中,石炭纪黄龙组岩性、岩相稳定,灰岩层厚质纯。二叠纪马平组、茅口组、长兴组岩性、岩相变化较为稳定,灰岩不纯,泥质、硅质、有机质含量较高。而二叠纪栖霞组、七宝山组,三叠纪青龙+殷坑组岩性、岩相变化较大。

2.2 岩溶含水岩组特征

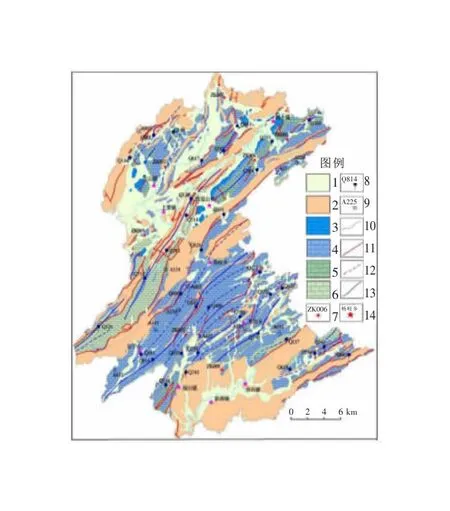

研究区内岩溶地下水的分布极不均匀[8],岩溶发育程度、地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响地下水富水程度[9]。一般岩溶发育强烈的地区,地下水较丰富,反之亦然。根据地层发育、岩性组合以及地下水径流模数、泉流量等特征,将研究区内岩溶含水岩组的富水性划分为4个等级(图1),其特征如下。

1.松散岩类;2.非可溶岩类;3.可溶岩类(水量丰富);4.可溶岩类(水量中等);5.可溶岩类(水量贫乏);6.可溶岩类(水量极贫乏);7.钻孔位置及编号;8.泉点位置及编号;9.溶洞位置及编号;10.含水岩组界线;11.断层;12.向斜;13.背斜;14.乡镇地理位置

1)水量丰富的岩溶含水岩组。该含水岩组包括石炭纪黄龙组(C2h)、二叠纪马平组(P1m),呈北东向主要展布于鸡冠山乡-桐木镇一带,岩溶发育强烈,普遍发育岩溶大泉、出水溶洞、地下河。枯季径流模数7.15~12.71 L/(s·km2),水位埋深较浅,一般0.45~21.03 m,单井涌水量57.4~3 245.70 m3/d。黄龙组(C2h)泉流量507.4~1 356.4 m3/d;马平组(P1m)钻孔资料显示单井涌水量656.65~3 245.70 m3/d,富水性强。

2)水量中等的岩溶含水岩组。该含水岩组包括泥盆纪棋梓桥组一段(D2q1)、二叠纪栖霞组(P2q)、茅口组(P2m)、七宝山组(P3q)、长兴组(P3c),三叠纪青龙+殷坑组(T1q+y),呈北东向展布于桐木镇、金山镇、福田镇、长平乡-杨岐山乡一带,分布广泛,岩溶发育强烈,溶洞、地下河较为发育。枯季径流模数3.15~6.22 L/(s·km2),单井涌水量132.7~799 m3/d。棋梓桥组一段(D2q1)泉流量33.9~408.7 m3/d;栖霞组(P2q)泉流量152.164~458.92 m3/d;茅口组(P2m)泉流量234.88~480.81 m3/d;七宝山组(P3q)泉流量89.5~354.9 m3/d;长兴组(P3c)泉流量136.01~732.6 m3/d;青龙+殷坑组(T1q+y)泉流量31.08~435.08 m3/d,且钻孔资料显示单井涌水量470.68~799 m3/d,富水性中等。

3)水量贫乏的岩溶含水岩组。该含水岩组研究区内只出露为二叠纪小江边组(P2x),分布于上栗县桐木镇、金山镇、福田镇一带,以裸露型为主,覆盖型次之,呈北东向展布分布,分布面积较小,含水层岩溶不发育,枯季径流模数1.09~3.32 L/(s·km2),泉流量41.01 ~305.04 m3/d,多数大于100 m3/d,据钻孔资料显示单井涌水量136.52 m3/d,富水性贫乏。

4)水量极贫乏的岩溶含水岩组。该含水岩组包括泥盆纪棋梓桥组二、三、四段(D2q2-4)、佘田桥组(D3s)及三叠纪周冲村组(T1z),呈北东向展布,分布面积较小,含水层岩溶不发育,枯季径流模数0.49~1.47 L/(s·km2)。其中,泥盆纪棋梓桥组(D2q2-4)分布于长平乡石溪村-鸡冠山乡夏家大屋一带,金山镇横水村零星出露,泉流量5.6~61.2 m3/d;佘田桥组(D3s)仅在长平乡流江村一带出露,泉流量81.56 m3/d;三叠系周冲村组(T1z)分布杨岐乡中村、东源乡上埠村、逢源村一带,泉流量2.48~63.4 m3/d,富水性极贫乏。

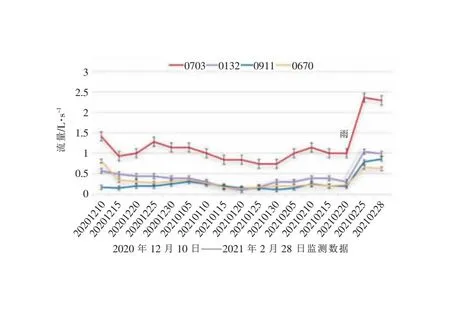

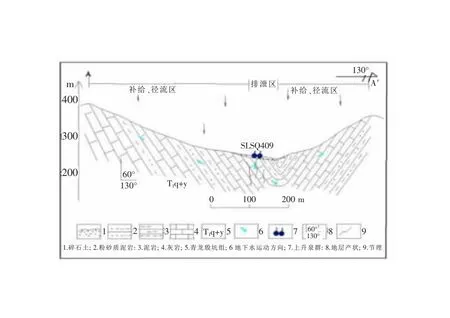

2.3 地下水补径排特征

岩溶地下水在研究区内的补径排条件显著,以大气降水入渗补给和基岩的侧向补给为主。径流方式严格受岩性、构造、地貌三者因素控制,一般为沿层面运移。在构造发育地带可改变方向,穿层运移。此外,还明显受当地侵蚀基准面控制,排泄区一般为覆盖型岩溶区,表层岩溶泉出露为主,由于第四系覆盖层厚,接受大气降水的垂直补给速度稍慢,据Q703、Q132、Q911、Q670长观数据可知,雨后5—8 d才出现流量峰值,受降水的影响泉流量变化显著(图2)。因此,泉流量季节变化较大,丰水期泉流量是枯水期的3~5倍。岩溶水沿岩溶管道或岩溶裂隙运移过程中,遇弱透水层阻隔或地形侵蚀切割,切断了地下水的运移和径流通道,以泉的形式天然排泄地表(图3)从而形成地下水排泄带,如东源乡一带泉群,沿弱透水岩层呈线状排列。

图2 泉点动态监测数据变化图

图3 覆盖型上升泉成因剖面示意图

3 岩溶发育规律

研究区内岩溶发育极不均一,主要受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响。

3.1 地层岩性对岩溶发育的影响

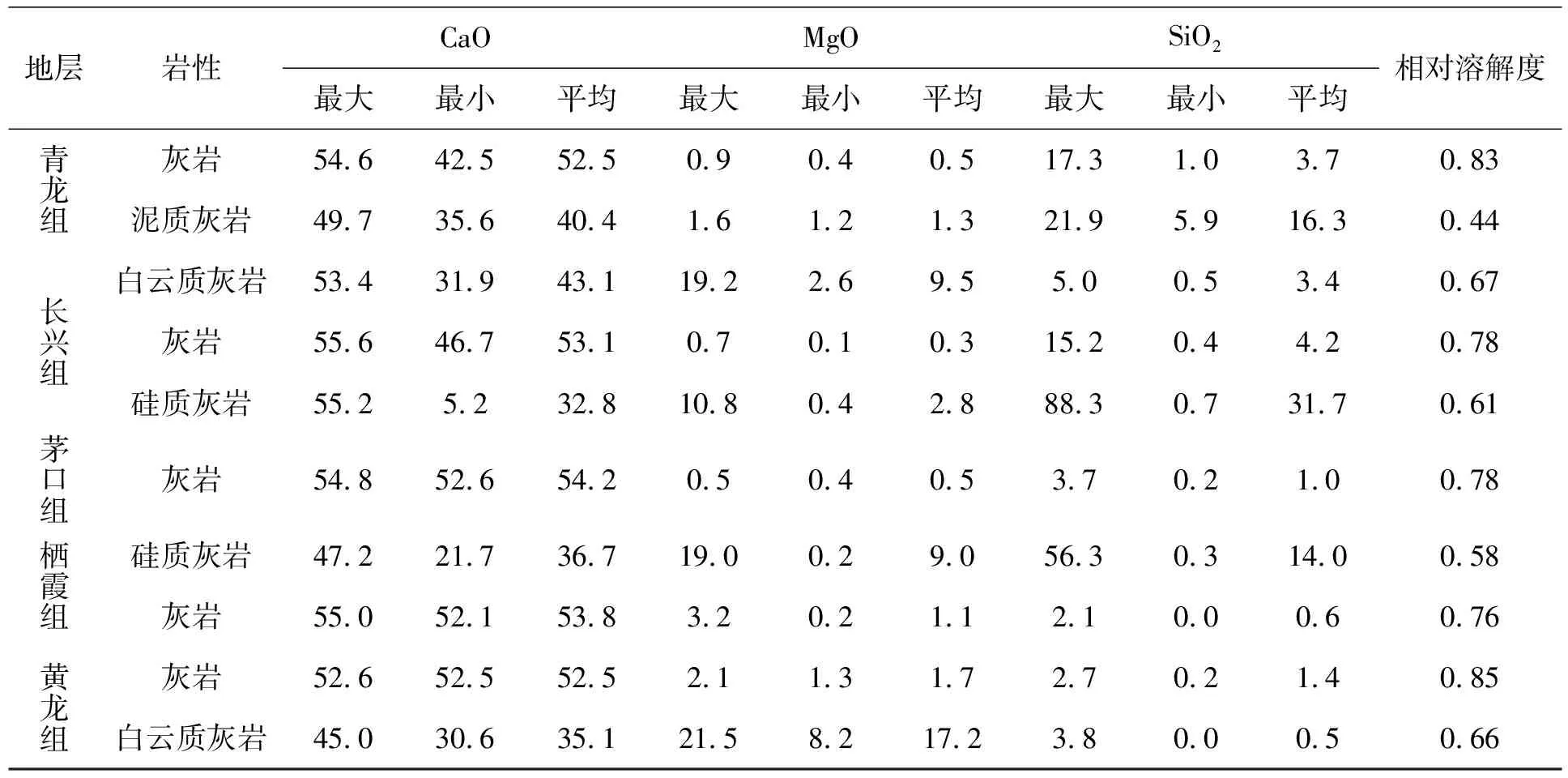

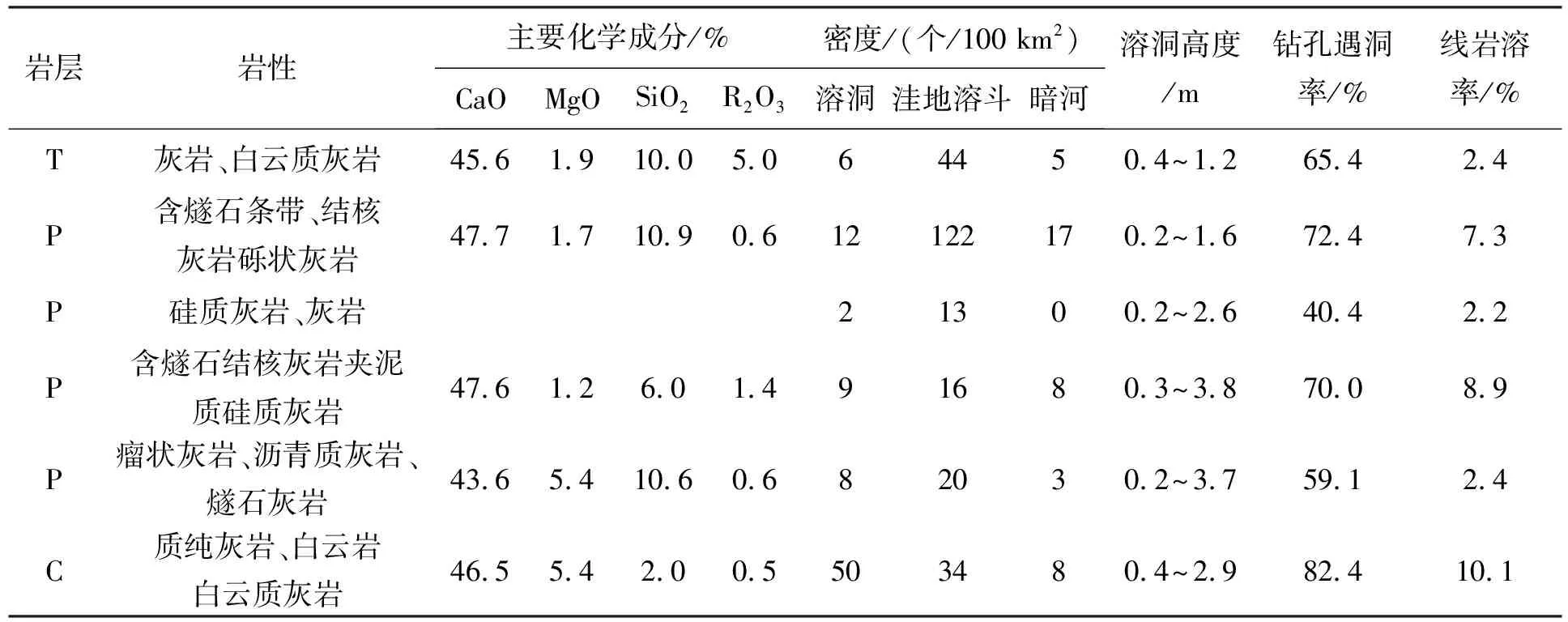

在研究区内可溶性盐岩的主要化学成分相差较大,在构造、水力条件相近的作用下,岩溶发育程度存在明显差异。氧化钙含量的高低决定岩溶率,氧化钙含量越高岩溶率越高,反之亦然[10]。从表1中数据可知,二叠系茅口灰岩中氧化钙含量最高,可溶岩中灰岩比白云质灰岩、硅质灰岩、泥质灰岩高,因此,质纯的灰岩比白云质灰岩、硅质灰岩、泥质灰岩中岩溶发育高。岩性特征与岩溶发育情况见表2。

表1 可溶岩岩石主要化学成份特征表/%

表2 岩性特征与岩溶发育

3.2 构造对岩溶发育的影响

岩溶发育强度与断裂发育程度关系密切,主断裂带上岩溶发育较强,次级断裂或远离主断裂带岩溶发育相对减弱[11-12],沿主断裂发育的伏河(暗河)和溶洞数量多、规模大,次级断裂或远离断裂带的溶洞、溶孔、溶蚀裂隙是地下水运移的通道,是岩溶发育的条件之一。断裂、褶皱、推滑覆及其附近岩石破碎严重,便于地下水水流侵蚀作用,为水岩作用提供了空间。因此,研究区内沿构造裂隙发育的溶洞往往表现为洞体形态不规则、洞底高低不平、洞内常年积水的特点。

3.3 地形地貌对岩溶发育的影响

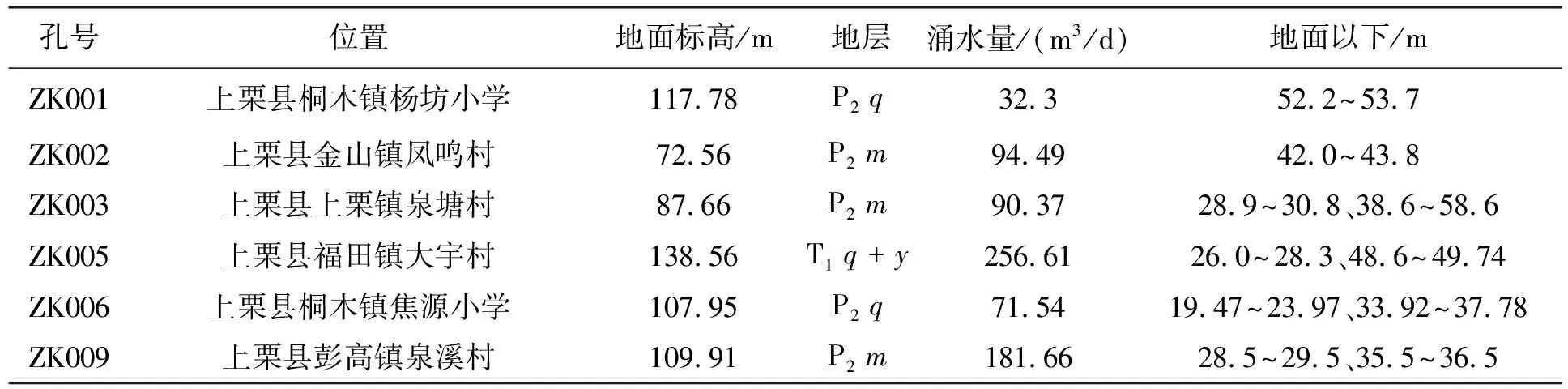

地形地貌与岩溶发育关系密切,横向上:岩溶主要发育在地下水径流区或排泄区的地势低洼处,在平缓地段地下水主要以水平方向运移,随着地势逐步变低其流量增大,水岩作用也相应增强,岩溶相对更为发育,补给区向排泄区岩溶的发育强度逐渐递增,同时也出露着大量的表层岩溶泉。据本次调查发现,表层岩溶泉流量每秒10升至数百升,在当地侵蚀基准面附近及其以下一定深度范围内,地下水循环强烈,岩溶发育,钻孔线岩溶率增大,溶洞分布密集。纵向上:在本次所实施的钻孔中可知,在地表以下100 m内岩溶发育较强(表3、图4),地表100 m以下除断裂构造部位能见溶洞外,其余部位只见一些溶蚀小孔和溶蚀裂隙。

表3 钻孔岩溶发育标高一览表

图4 ZK002 43.2~43.8 m处岩溶发育特征

4 岩溶水富集规律

通过本次调查发现,研究区内断裂构造、褶皱构造、推滑覆构造及可溶岩和非可溶岩接触带是岩溶地下水的主要通道,它们既接受大气降雨的直接入渗补给,又便于岩溶水的运移,区内岩溶地下水的赋存和富集与地层岩性、地质构造、岩溶发育程度及地形地貌关系密切,主要富集规律如下。

4.1 可溶岩与非可溶岩接触带地下水富集

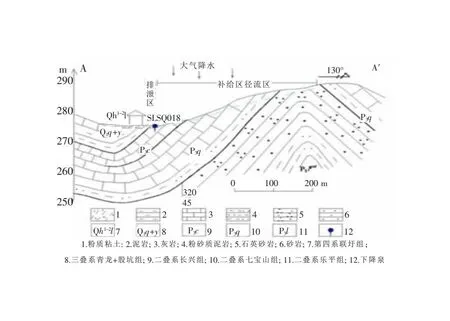

在可溶岩与非可溶岩接触带处,地下水容易在交界带滞留,滞留过程中受溶蚀作用形成较大的储水空间,利于地下水在此富集。如SLSQ018点出露于二叠纪长兴组(P3c)灰岩与三叠纪青龙+殷坑组(T1q+y)泥岩接触部位(图5),大气降水沿可溶岩层面和裂隙入渗过程中不断发生溶蚀形成较大的储水空间,地下水自南东向北西径流过程中受阻而溢出地表所形成的溢出泉。

图5 Q018泉成因剖面示意图

4.2 断裂构造处有利于地下水富集

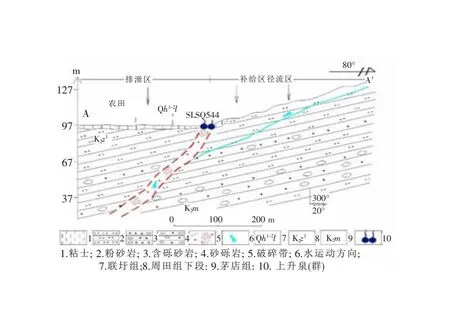

构造裂隙地下水主要储存在断裂构造中。地下水的分布、埋藏主要受构造裂隙的发育方向、发育程度、裂隙力学性质所制约,出露极不均匀,裂隙受区域构造应力所控制,地下水径流相对较长,补给源较远,泉水多以股流或散流沿裂隙流出。如SLSQ544出露于白源断裂带上,主要接受大气降水补给,入渗至地下储存于含砾砂岩、砂砾岩孔隙-裂隙中,地下水在运移过程沿破碎带涌出地表而形成的上升泉群(图6)。

图6 Q544泉成因剖面示意图

4.3 推滑覆体有利于地下水富集

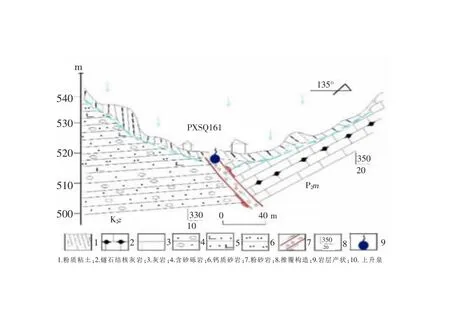

推滑覆构造在运动的期间与下盘发生挤压时会形成一系列的压扭性、压性裂隙及派生构造,推滑覆构造带及周边派生构造是地下水的主要富集地段。如Q161泉点出露于二叠纪茅口组(P2m)灰岩与白垩纪周田组(K2z)砂岩、含砂砾岩推覆带上,茅口组地层推覆至周田组地层之上,后经长期风化剥蚀掉茅口灰岩形成一构造窗,地下水接受南东、北西两侧的补给,沿推覆体涌出地表而形成的上升泉(图7)。

图7 Q161泉成因剖面示意图

4.4 褶皱轴部地下水富集

研究内由于构造作用强,地层受挤压强裂,形成大量(复式)向背斜褶皱。复式褶皱发育,向背斜轴狭窄,两翼岩石陡峻,轴部由于受张力作用影响,张性节理裂隙发育,经过长期风化溶蚀剥蚀等作用,常形成负地形,因而常成为地下水储存的场所[13-14]。

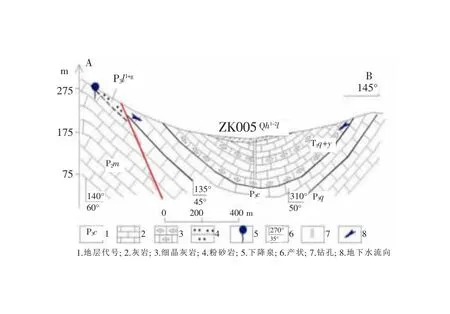

1)向斜核部地下水丰富。ZK005地质构造上为一宽缓向斜(图8)核部地带,两侧岩层产状倾角40~50°,向斜轴走向约50°,轴部为细晶灰岩、灰岩,受构造影响,岩心中裂隙发育,以张性为主,多处可见溶蚀小孔及溶蚀裂隙。抽水试验结果:降深3.95 m,钻井出水量为256.61 m3/d。

图8 ZK005地质剖面简图

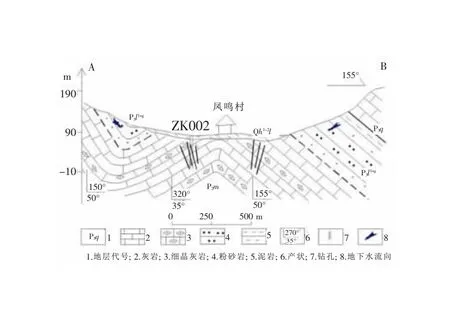

2)背斜翼部地下水丰富。ZK002位于一复式背斜翼部约20 m处,受到构造影响,背斜两翼裂隙密集发育,且为张开状(图9),岩石易碎,地下水之间水力联系和渗透性变强。抽水试验结果:降深2.14 m,钻井出水量为 94.49 m3/d。

图9 ZK002地质剖面简图

5 结论及建议

上栗地区碳酸盐岩发育,地下水资源丰富但分布不均匀,且受季节性影响较大。本文通过在1:5万水文地质调查工作基础上,分析了江西上栗地区岩溶发育特征及地下水的富集规律,结合区内水文地质条件,提出在上栗岩溶区找水打井建议如下。

1)找水布井建议在可溶岩与非可溶岩接触带部位,从非可溶岩开孔,直取下伏三叠、二叠系的岩溶地下水。

2)找水布井建议在垂直于主构造线的张性裂隙以及向、背斜轴部张性裂隙部位。如长平村-安全村-石源村一带具有较好的找水潜力。

3)建井施工时要注意周边地区岩溶塌陷、地裂缝、不均匀沉降等地质灾害问题。