“做数学”的教学实践与思考

——以“滚动的圆:探索圆心运动的路径”为例*

2024-03-04徐梦

徐 梦

(江苏省苏州工业园区景城学校 215000)

王晓峰

(江苏省苏州工业园区教师发展中心 215000)

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出:“学生的学习应是一个主动的过程,认真听讲、独立思考、动手实践、自主探索、合作交流等是学习数学的重要方式.”[1]在数学教学过程中,如果只是让学生听老师讲数学知识,而缺少让学生主动参与的过程,则会让课堂死气沉沉,学生也很难主动运用知识解决问题.试想,如果在数学课上,学生不是单一地接受老师讲解数学知识点,而是自己主动地参与其中,从生活情境中发现问题并提出问题,然后通过“做数学”的方式主动探究和研究,总结出数学规律,最后用自己探寻出的数学知识解决问题,那么经历了这样的学习过程的学生一定能逐步发展自身的数学核心素养.在这过程中教师要做好课堂的组织者和引导者的角色,要认识到“做”是基础,是重点,是中心.

“做数学”是学生运用材料和工具,在动手动脑相协同的过程中,通过操作体验、数学实验、综合实践等活动,理解数学知识、探究数学规律、解决问题的一种数学学习方式,是发展数学核心素养、实现数学学科育人的一种范式[2].本文分享一则基于“做数学”的数学实验教学案例——“滚动的圆:探索圆心运动的路径”.

1 教学目的

以滚动的圆形纸片为实验对象,设计数学实验方案.通过动手“做”、用眼“看”、动脑“想”发展学生的几何直观,帮助学生提高解决数学问题的能力.从生活中滚动的圆这一实例出发,引出驱动型问题.在引导学生认识和探究现实世界的过程中,发展他们的好奇心、想象力和创新意识.

让学生通过数学实验的方式,经历数学知识“再发现”的过程,发展批判性思维,培养其有条理的思维习惯和理性精神.学生通过小组合作自主探究出相应的数学结论并将其拓展延伸,培养其小组合作能力以及实践能力和创新意识.

2 教学内容

引导学生通过容易上手的数学实验一起探寻圆形纸片在不同载体线(曲线、直线)及不同载体背景(三角形、四边形、多边形、圆、任意不规则平面图形)中滚动时圆心的路径及其长度的规律.一方面是帮助中考复习中的学生巩固《圆》这一章节中与圆有关的计算问题,提高解题能力;另一方面是通过数学实验的过程,让学生感受动态的几何,提升发现问题和提出问题的能力,并在“做数学”中锻炼学生的动手能力和思维能力,增强几何直观,发展学生的数学核心素养.

从生活中来到生活中去的数学实验内容让学生感知到生活中处处有数学,也激发学生学习数学的兴趣,体现了数学实验独有的魅力.

3 教学过程

3.1 手脑协同 探索方法

环节1 探索圆形纸片在直线上滚动时圆心的路径及路径长.

从生活中滚动的圆这一实例引入(如行驶中的汽车轮胎、小时候的推圈游戏等),引导学生猜想:汽车在平路上行驶时,其轮胎所在圆的圆心走过的路径是怎样的?

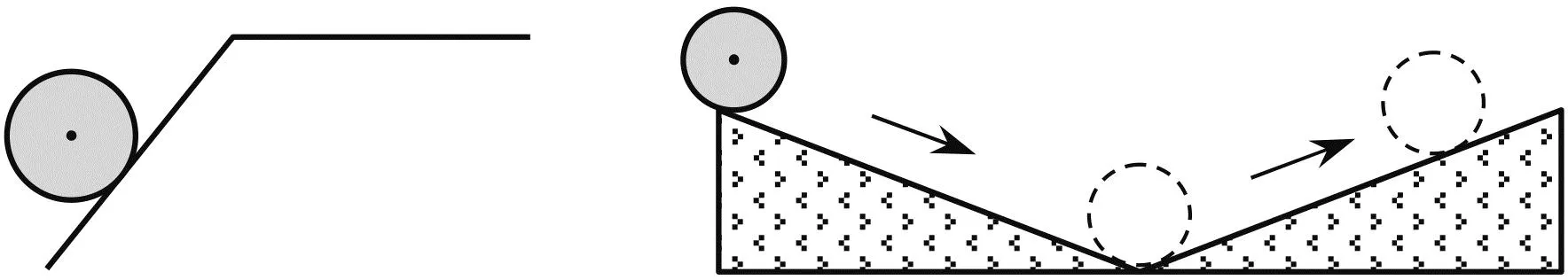

数学实验 如图1,利用直尺和圆形纸片模拟过程.学生用笔尖戳着圆形纸片的圆心,保持直尺不动,将纸片滚动一周,观察圆心的路径,并计算其长度.

问题 图2为一个圆心角为60°、半径为1的扇形,在其滚动过程中,圆心经过的路径是怎样的?如何计算它的长度?

设计意图这一环节先是以生活中滚动的圆引入课堂,让学生感知数学来源于生活,让学生会用数学的眼光认识和探究现实世界.通过用直尺和圆片做数学实验的方式,学生很快便能探索出圆在直线上滚动时圆心的路径.后面给出的扇形在直线上滚动的问题,链接了中考真题,是圆形滚动问题的扩展,利于知识的内化,学生通过探究解决问题,也能激发他们的自信心和学习热情.

3.2 引导发现 发展思维

环节2 探索圆形纸片在折线上滚动时圆心的路径及路径长.

引导学生观察并思考,我们在前进时,不会总是一帆风顺的,汽车行进时,也会遇到爬坡甚至遇到凹坑,那么此时轮胎所在圆的圆心的路径会发生改变吗?还是一条直线吗?

数学实验 如图3、图4,利用梯形卡纸、有凹槽卡纸和圆形纸片模拟过程(可用废旧快递盒改造),探究此时圆心的路径及路径长.

图3

问题1改变坡度,即改变折角的大小,结果会发生怎样的改变?

问题2如果在平面图形外侧滚动圆,圆心的路径及其长度又是怎样的?

问题3将特殊三角形(等边三角形、三角板)变成一般三角形甚至变为任意的多边形,圆心的路径是怎样的,它的长度又是怎样的?尝试以小组为单位探究出一般结论.

设计意图这一环节引导学生在真实的情境中发现问题和提出问题,并通过“做数学”的形式,小组讨论交流出一般结论:当圆形纸片在多边形外侧滚动一周时,其路径长为多边形的周长+圆的周长.在这一过程中,发展学生的批判性思维,帮助其逐步养成实事求是的科学态度和严谨求真的数学素养.

3.3 运用迁移 提升能力

环节3 探索圆形纸片在三角形内部滚动时圆心的路径及路径长.

根据观察,生活中很多扫地机器人都是圆形,那么扫地机器人在某个房间清扫时(假设无障碍物),它是否能接触并清扫全部的地面?

数学实验 如图5,利用镂空卡纸和圆形纸片模拟过程,探究在等边三角形内部时,圆心所能接触到的图形是什么并计算其面积及周长.

图5

问题1如果一个半径为1的圆形纸片在边长为6的等边三角形内运动,圆心能接触到的图形是什么?周长为多少?

问题2圆心到三角形边的距离d的取值范围是多少?

问题3圆心到三角形顶点的距离的取值范围是多少?

设计意图这一环节将滚动圆的载体背景从外部转移到内部,和生活中的扫地机器人的运动轨迹联系起来,让学生更易理解.从“做数学”到“用数学”,学生对数学知识有了更多的理解,逐渐积累数学经验.在运用和迁移知识的过程中,也提高了自己解决问题的能力.

4 教学启示

(1)“做数学”可以促进学生对知识的深度理解

如果学生在课堂学习时只是单一地接受教师对知识的讲授,那么数学学习就会变得被动而缺乏活力.要想让知识变得鲜活,学生就要经历真实的探究和使用的过程.数学的教学应该以学生为主体,通过学生“做数学”的方式,经历自己动手操作、主动探索、发现规律的过程,于无形中促进其对知识的深度理解.例如,在探索滚动圆的圆心运动路径的过程中,如果教师直接告知学生结论,学生无法理解背后的“为什么”,也会很快遗忘.但如果有了数学实验的过程,学生就能很直观地 感知到圆心是如何运动的,并且根据自己的探究总结出规律,从而举一反三.即使改换条件,学生也能抓住其本质,将问题解决.通过“做数学”实现教、学、做合一,不仅可以让数学课堂有效帮助学生深度理解抽象的数学概念,也能帮助学生深度理解图形的基本性质,还能帮助学生深度理解数学的模型方法.在数学学习过程中,学生所运用的学习素材、所采用的学习方式、所经历的学习过程、所进行的数学思考,都在一定程度上决定了其对数学知识的理解深度[3].

(2)“做数学”可以推动学生的自主探究

数学是一门逻辑性、抽象性很强的学科,很多学生被动接受了数学概念,其实并没有掌握正确的学习方法和数学思维.因此,在课堂中引入探究式学习就非常必要,它能很好地调动学生的学习积极性,提高他们主动学习、主动思考的能力.显然,“做数学”能很好地推动学生的自主探究.例如,在滚动圆的圆心路径探究教学过程中,引导学生通过容易上手的数学实验一起探寻圆形纸片在不同载体线(曲线、直线)及不同载体背景(三角形、四边形、多边形、圆、任意不规则平面图形)中滚动时圆心的路径及其长度的规律,学生在这一过程中一步步发展自己的思维,独立自主地思考并解决问题.再如在“覆盖图形——探究最小覆盖圆与图形之间的关系”案例教学中,教师可以围绕着用圆形布料补衣服缺口这一问题情境,不断引导学生一步步探究出线段、三角形及四边形的最小覆盖圆.通过动手操作和观察发现,学生自主探究出最小覆盖圆和不同图形之间的关系.特别是在讲到四边形的最小覆盖圆问题的时候,先由特殊的正方形、矩形、菱形出发,让学生动手探究出结论,之后将特殊四边形变为一般四边形,引导学生分类并探索,启发学生先将问题转变成覆盖三角形的问题,最后探究出结论.在整个过程中可以看到,数学实验教学确实能推动学生的自主探究,通过数学实验“做数学”的课堂,以“做”为教学支架,促进学生提出问题、分析问题并解决问题.

(3)“做数学”可以催化学生的实践创新

陶行知曾说:“手和脑一块儿干,是创造教育的开始;手脑双全,是创造教育的目的.”教师应该把“想”的权利、“做”的权利、“学”的权利都还给学生.在探索滚动圆的圆心运动路径时,将圆滚动的载体背景从直线到折线到平面图形内部,再到平面图形的外部,并且可以延伸成圆形纸片在任意多边形内部或外部滚动时圆心路径的规律特征探索.再比如在“折纸——计算特殊角的三角函数值”案例中,教师引导学生通过折叠特殊的纸片折出特殊角,并在折叠的过程中引导学生尝试计算折痕、角度、三角函数值.而在让学生尝试解决问题的过程里,我们可以将要折叠的正方形纸片和等边三角形纸片替换成矩形纸片、含30°的纸片,甚至是一张没有具体形状的普通纸片.这一过程无疑催化了学生的实践创新,激发了学生的思维火花.“做数学”既包含体验性的“做”,也包含了有意识的“用”.学生在“用”的过程里内化知识与方法,也在无形中培养了创新精神和实践能力.