轰动中外的“怪西人案”始末

2024-02-20裘伟廷

裘伟廷

1935年5月,白色恐怖笼罩下的上海,发生了一件轰动一时的奇案。经中共叛徒指认,国民党特务在法租界逮捕了一名从事情报工作的外国人。叛徒认定他是苏联间谍,因而引起蒋介石高度重视,责成戴笠亲自调查。特务们折腾了一个多月,不但没有查出他的住址,连国籍和真实姓名也无从知晓。当时,此案被称为“怪西人案”或“神秘西人案”。

其实,这位“怪西人”的真实身份是苏军总参情报局上海情报站的总负责人约瑟夫·华尔顿。关于他的来历与被捕经过,必须从头谈起。

华尔顿成为情报机构负责人

1929年底,苏军总参情报局派“红色间谍”理查德·佐尔格来中国,建立独立的军事情报站,专事搜集机密情报。当时中苏断交,俄国人在华不易活动,而佐尔格是德俄混血,具有德国国籍,精通多种语言,有很强的情报工作能力。于是,他被派到中国来开展工作。

在佐尔格领导下,情报站工作卓有成效。例如,蔡叔厚在南京政府军政部所属的兵工署内建立了秘密的情报关系,先后发展能接觸到众多机密文件的楼震旦与杨余庆为情报员。蒋介石的最高军事顾问、德国将军赛克特提出的“围剿”红军的“梅花桩碉堡”战术,就由他们秘密获取,辗转告知中共方面,对红军反“围剿”发挥了很大作用。

1932年前后,国际形势发生重大变化:日本发动九一八事变,在占领中国东北后直接威胁苏联;希特勒上台后,扩军备战,向外扩张。苏联面临东西两方面的威胁,对日本与德国的勾结尤为警惕。为了及时搜集德、日两国情报,苏军情报局调整各地的情报机构,佐尔格被派遣到日本。1933年6月,苏军情报局派了一位新的高级情报人员,来上海接替佐尔格,此人就是约瑟夫·华尔顿。

华尔顿原名亚科夫·格里高利耶维奇·布罗宁,通讯时署名罗伦斯。他出生于立陶宛,幼时在德国长大,早年受过很好的教育,能流利运用德、俄、英、法四种语言。1920年加入俄共(布),热情投身于布尔什维克革命,担任过红军上校。1928年,他进入红色教授学院党史系学习,获博士学位。1930年毕业后调入苏军总参侦察局,此后在德国从事秘密工作。

华尔顿来中国后不久,便与报务员埃莉·伊万诺芙娜结婚。在上海,他的公开身份是法文和德文教授。实际上,他在妻子协助下,负责共产国际执行委员会、中国共产党、共产国际远东局组织部以及远东其他共产党之间所有的联络通讯。

与佐尔格一样,华尔顿从事情报工作多年,经验丰富,机警周密。到达上海后,他秘密住在一个外国人公寓里。他的住处不让任何中国成员知晓,他要见他们时都是临时约定时间地点。他带来三名外籍助手:一名法国人,任无线电通讯员;一名波兰人,任技术要员;还有一名苏联人,担任交通员,专门负责莫斯科和上海之间文件的传送。只有这三人才知道华尔顿寓所的地址。

经过一番艰辛的努力,华尔顿扩充了上海情报站的人员和工作范围,全站专职与兼职的情报员发展到100多人,情报网遍布以上海为中心的全国各大城市,还包括日本及南洋;情报员遍及各个部门,甚至渗透到蒋介石的武昌行营、北平行营、南京警备司令部等关键部门。据称,情报站曾策反200多名国民党高级官员,获得大量对共产国际和中国共产党有用的情报。

比如,在北平行营任秘书的于毅夫,是张学良胞弟、天津市市长张学铭的亲信秘书,常出入于张学良司令部,得到很多绝密情报。在河南省党部任委员的张居平,主动与情报站联系,为情报站提供材料。此外,上海著名左翼作家袁殊、著名电影演员王莹等,也加入了华尔顿的情报站。

错综复杂的情报人员

由于情报工作发展迅速,很多细节问题未来得及考虑和解决,特别是情报人员短时间内数目庞大,审查工作便有所松懈。当时,上海情报站的人员来自各行各业,可谓鱼龙混杂。他们有时自行其事,再加上在工作中错综复杂的关系,给情报组织日后被破坏埋下了祸根。在“怪西人案”中,就出现了知晓许多内情却意志不坚定的陆海防,他的叛变使华尔顿及其领导的上海情报站,遭遇灭顶之灾。

陆海防是湖南岳阳人,北京高等师范的学生,1927年在国民革命军第11军政治部工作时,加入共产党。

佐尔格领导苏联红军情报部上海站时,曾发展在国民革命军第11军政治部工作的于生,并很快让他成为该组织的主要人物。1930年,于生偶然遇到了过去的同事陆海防。鉴于陆海防精通英文,又倾向革命,于生便介绍他参加了情报组织。

最初,根据秘密工作的原则,陆海防只与于生单线联系,每天负责把中国报纸上刊登的有价值的材料译成英文。1933年,佐尔格和于生相继调离上海,陆海防的工作也随之繁忙起来。他接手了于生负责的部分情报关系,并直接受华尔顿领导。12月以后,该情报组织的支付款项工作均由陆海防经手,其在组织中的地位和重要性大大提升。

在陆海防接手负责的各种情报关系中,刘燧元是一个极为重要的人物。刘燧元又名刘思慕,1933年底加入上海情报站。他是广东新会人,早年在岭南大学读书,由甘乃光介绍加入国民党。后来他到苏联与德国留学。1933年秋,刘燧元回到上海,通过情报站中方负责人萧炳实介绍,他与华尔顿秘密会见,正式加入情报站。

利用与内政部次长甘乃光是同学、同乡的关系,刘燧元打入南京国民政府。当时,国民党军队正集中全力“围剿”大别山区、洪湖地区、湘鄂赣边区各路红军。刘燧元便搜集有关“围剿”的方针、政策等绝密情报,再通过交通员转交给情报站负责人。华尔顿获得的绝大部分军事机密,均由此而来。

1935年初,因江西红军突围进入湖南、贵州,向四川挺进,蒋介石撤销南昌行营,改设武昌行营,并成为“围剿”的大本营。蒋介石亲自坐镇,指挥与红军作战。甘乃光任行营中主管民政与法规的第五处处长,刘燧元于1935年2月迁居武昌,任行营第五处上校法规专员。刘燧元利用自己的合法身份作为掩护,搜集有关“围剿”红军战况的报告及“剿匪”方针等情报,然后密函通知地下组织派交通员来取。

刘燧元到武昌后,原来直接指挥他的萧炳实已调离上海,改由陆海防接替领导他的工作。所以,刘燧元的情况完全被陆海防掌控。1935年3月,刘燧元到武昌后一个月,上海站派出第一名交通员汪默清,到武汉与他接头。刚开始,一切都很顺利。然而到了4月,上海站再派另一名交通员到武汉接头时,却出了事,这名交通员就是陆海防的亲弟陆独步。

陆独步被捕后全盘交代

1935年4月中旬,华尔顿将一封致刘燧元的亲笔信交给陆海防,让他马上派交通员登上长江客轮前往武汉,将信送给刘燧元,并特别告之,一定要注意安全。为安全起见,信是用德文写的。

然而,不知陆海防是疏忽大意,还是对此不以为意,竟然违背秘密工作的原则,打发自己的弟弟陆独步携信前往武汉。陆独步从未做过秘密交通工作,也不具备做此种工作的条件。他曾在上海劳动大学念书,为人不修边幅,言谈轻浮。这种玩世不恭的所谓“名士派”,在当时颇引人注意。

果然,陆独步在上海一上船,就被国民党特务盯上了。船到码头,陆独步刚踏上码头,还没站稳就被捕了,他随身携带的密信也被搜出。在敌人的严刑审问下,陆独步很快叛变,全盘交代他在上海的组织关系与来武汉的任务、接头地点与时间。

万幸的是,华尔顿没有告诉陆海防接头人的姓名、真实身份及面貌。因此,陆独步也只知接头人的代号。但仅凭这一点,已使武昌行营的特务们欣喜若狂了。国民党特务处总部得到陆独步的供词后,确认这是与共产国际、苏联有关的大案,十分重视,火速派出便衣特务,严密监视陆独步说的接头地点,准备逮捕接头人。

在陆独步出发前的4月19日,女情报员黄维祐按约定,先从上海给刘燧元寄去一封密信,用暗语通知他,这次派来武汉联系的交通员化名“钱振华”,接头时间是4月27日,地点是汉口的英租界太平洋饭店某号房间。

4月27日,刘燧元携妻曾菀来到太平洋饭店找“钱振华”。恰在这时,那名预伏的特务刚离开房间,茶房却一再叫他们进屋去等候。这种有些反常的做法,引起了刘燧元的怀疑。再看到店里坐着几个不三不四的人,以及想起门外比往日多了一些摊位。刘燧元决定,不再与任何人接头,与妻子不慌不忙地从侧门走出饭店。

他们离开饭店后,转到附近一家照相馆。刘燧元给饭店打电话,询问叫“钱振华”的客人回来没有。对方连声说:“回来了,请你们快来!”刘燧元更加怀疑,没敢再去饭店,立即过江回到武昌家里。他当机立断,毁掉了那些本要交给交通员的胶卷、密件等。然后通过电报局,用暗语报告黄维祐,他未能与交通员联系上。

黄维祐接到电报后,当即报告华尔顿。华尔顿知道内部出了叛徒,并判断刘燧元在武昌处境危险,要黄维祐马上乘飞机去武汉。4月29日,黄维祐到达汉口,指示刘燧元一家立即出走,并给他们350元作路费。

刘燧元夫妇商讨出逃计划,为避免引起特务注意,他们决定分头出走,到上海一家广东老乡开的东亚旅馆会合,再决定去向。于是,刘燧元向甘乃光请假,借口其父在广州病重回家探亲。获准后,刘燧元当晚悄悄离开武汉,先到北平,取道天津再赴上海。

陆海防带特务抓捕上级

在刘燧元走后几天,曾菀也托词其父病危,带着三个孩子乘长江客轮赴上海。甘乃光為表示关心,特派行营中的广东同乡区伯雄照料上船。为了免去行李检查,区伯雄向码头宪警出示了行营的名片。

不料,这一举动反而引起了特工的注意。原来,国民党特务在汉口太平洋饭店扑空后,根据陆独步提供的情况与缴获的德文信,已经推测到接头人大概的身份和去向,因而除了发电通知上海淞沪警备司令部外,还下令对武汉的车站码头加强检查。曾菀的身份暴露后,特工人员对其丈夫的情况进行了核查,于是断定刘燧元就是潜伏在行营的情报员。他们估计刘燧元必将到上海与曾菀会合,因而布置便衣特务秘密跟踪曾菀登上长江客轮。

1935年5月5日上午,曾菀抵达上海后,带着孩子径直住进了南京路上的东亚旅馆。跟踪的便衣特务住进了她对面的房间。一会儿,黄维祐先来看他们,便衣特务并没有察觉。陆海防接到黄维祐报告,当天下午也赶到旅馆,向曾菀了解情况。原来,陆海防见陆独步一直杳无音信,不禁着了慌,生怕弟弟出了意外。当他忽然听说武汉有人来到了上海,竟然不顾地下工作的基本原则,在未获华尔顿允许的前提下,贸然来到东亚旅馆。

没想到,便衣特务已在东亚旅馆周围严密布防,监视着来往的可疑人员。当他们看到一个中年男子来看望曾菀时,便以为他就是刘燧元。因此,当陆海防走出旅馆时,特务上前拦住他,叫了声:“刘先生!”陆海防一听着了慌,忙说:“我不姓刘,我是陆海防!”特务们当即抓捕了他。

出乎特务们的意料,陆海防竟比陆独步招供得还要快。他在受审时,被凶神恶煞的特务吓破了胆。为了免受皮肉之苦,更为了保住性命,戴笠刚一现身,他马上表示就要“坦白”了。

接下来的几个小时里,陆海防除了主动供认自己是共产国际情报员外,还供出了他所知道的一切机密。他还无耻地表示,愿意带特务在约定的时间地点,抓捕与他会面的上级领导约瑟夫·华尔顿。戴笠为了慎重起见,通过外交途径,叫人通知法租界巡捕房,对抓捕行动进行协助。

华尔顿被捕后一言不发

1935年5月5日下午4点左右,正是上海滩繁忙热闹的时光。突然,几辆警车在法租界福煦路(今延安中路)的大陆大厦前停下。紧接着,几十名荷枪实弹的法国巡捕以及国民党的便衣特务从车上跳下。他们押着陆海防,在他的指引下冲入了大厦。

不一会儿,巡捕和特务押出一名40岁左右的西方人。此人正是华尔顿。他被捕时,身上没有任何文件,连当时外国人随身携带的外侨身份证也没有。

华尔顿先被带到法租界巡捕房,很快又转押到国民党淞沪警备司令部侦察大队。这是由复兴社特务处掌管的特务机关,特务处处长戴笠赶来,亲自指挥对华尔顿的秘密审问。国民党当局明白,陆海防提供的情况还远远未全,肯定还有其他人员尚未捕获。因此,国民党当局绞尽脑汁,想从华尔顿身上找到突破口,以破坏整个情报组织。

当华尔顿被押到审问室时,他表现得十分平静。面对特务连珠炮般的提问,如“你的姓名、年龄、国籍、住址,你从哪里来中国?在上海干了些什么?”等,他始终一言不发。即使审问官拍台狂吼,他还是保持沉默。

如此审问了多次,甚至戴笠亲自参加审问,得到的回应仍是沉默。审讯进一步升级,特务们动用了种种刑罚及其他手段,华尔顿仍咬紧牙关,只字不吐。华尔顿被捕后,特务们只从他身上搜出一把钥匙,也不知他的住址。于是,整个案件就此卡住,无法深入追究下去。

十几天过去,一切方法都失败了。在华尔顿面前,审问官们束手无策,竟然连他的真实姓名、国籍、职业、具体住所都未能得知。审问官们只得解嘲地称他为“怪西人”或“神秘西人”。国民党当局颇感棘手,深知遇到了一个难以应付的对手。不过,戴笠还是兴高采烈地向蒋介石报功,自称抓到共产国际远东负责人。蒋介石很高兴,评价此功不亚于当年CC特务组织抓住中共特科负责人顾顺章。

华尔顿案件的奇特性很快被外人所知,上海各大报纸、新闻媒介纷纷予以报道,人们对此也津津乐道,称其为前所未有的“怪西人案”或“神秘西人案”。如《申报》8月24日报道:“上海怪西人,又称神秘西人之约瑟夫·华尔顿,前因勾结刘燧元、萧炳实、陆海防等组织机关,刺探中国关于政治上及军事上之秘密,报告第三国际案发,经淞沪警备司令部于本年五月五日派探将陆海防捕获,继由陆自首指供,先后捕获该西人等,分别以危害民国紧急治罪法起诉,开庭审判。”

“沉默”为转移赢得时间

从那封被截获的德文密信中,国民党当局获悉了华尔顿情报组织的主要任务,是搜集远东方面重要的政治、经济特别是军事情报。对当局来说,破获这样的情报无疑是一件大案,故称“这是继1931年牛兰案之后,一件破获第三国际的最大案件”。

为此,国民党当局千方百计想搞清华尔顿的背景和具体组织情况。但由于审问中华尔顿始终保持沉默,当局一时未达到目的。可见,华尔顿的沉默,一方面让国民党特务因搞不清楚他的身份,不敢滥用私刑,行动大大收敛;另一方面也拖延了案件的侦破,为一大批情报人员和机密文件的安全转移,赢得了时间。

当陆海防说出华尔顿是负责人后,英法两租界的中西侦探,加上警察局侦缉总队与警备部侦察大队,以及军统上海区的特务,几乎全体动员去调查他的住址和活动及与他有关系的人。这批数以千计的中西“包打听”和特务,几乎翻遍了整个上海,依然毫无头绪。

其实,华尔顿被捕后,三名助手发现他几天未归,房门紧闭,也得不到他的任何音讯,料到他已发生意外。一天深夜,那名膀大腰圆的年轻交通员,在其他两名同志的掩护和帮助下,用身体撞开了华尔顿的房门,将房间内所有器材、文件等全部拿走,转移到安全地方。

华尔顿所住公寓的主人见他许久不归,就报告了巡捕房,巡捕和特务立即派人包围并搜查华尔顿的房間,但早已人去楼空,搜查者一无所获。于是,一场大规模的破坏得以避免。

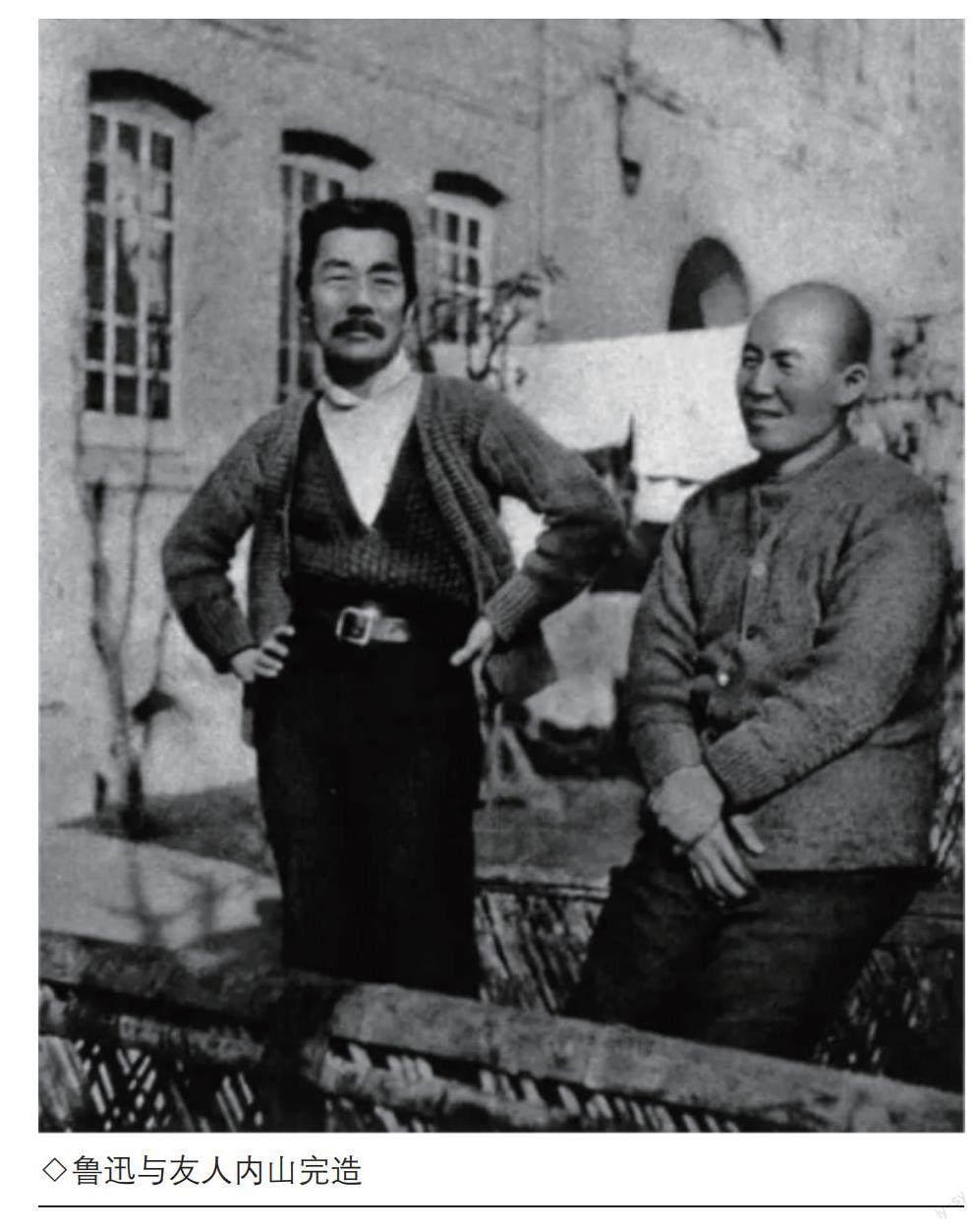

“怪西人案”发生后,中共中央对此也极为关注,尽力获取有关信息。当获悉日本情报系统已掌握了此案内幕时,中共中央迅速委派“左联”成员吴奚如等,请鲁迅通过内山完造和其他日本友人,打探案件的详情。三天后,内山完造即通过胡风,向吴奚如转告了有关此案的情报。中共中央了解此案内情后,立即密切配合其他设在中国的国际革命组织采取紧急措施,使一部分情报人员迅疾转移,避免事态进一步扩大。不久,上海、天津、北平等地的外籍情报人员都撤回苏联。中方的重要情报人员萧炳实、张放及陈翰笙夫妇等也到莫斯科避难。

曾菀和孩子在陆海防被捕后不久,就由黄维祐转移到法租界的沧州饭店,与已到上海的刘燧元会合。后来,刘燧元他们听说陆海防叛变,华尔顿被捕,感到形势危急,就放弃了回家乡的打算,辗转苏州、太原、济南等地。刘燧元感到处境越发危急,他找到过去的朋友,在他们的帮助下,刘燧元一家上了泰山,找到了隐居此处的冯玉祥,后在冯玉祥的帮助下逃往日本。

由于始终没有取得任何有价值的线索,国民党当局无奈将华尔顿押解到武汉。1935年8月24日,湖北高等法院开庭审判约瑟夫·华尔顿,以危害民国紧急治罪法起诉,指控他“指挥中国剿匪机关的高级职员刘燧元、陈绍韩及其共产党徒陆海防、黄维祐等刺探政治及军事之秘密,供给叛徒,实触犯危害民国紧急治罪法第五条第二款之罪”。

审理过程中,由于证据不足,旁听群众屡次质疑。而华尔顿既不请律师进行辩解,也不回答法官提出的任何问题。最终,湖北高等法院判处华尔顿有期徒刑15年,案件草草收场。

全民族抗战爆发后,苏联政府在道义上、物质上给予了国民政府极大的支援。蒋介石也不得不多次派出代表团,恳求苏联给予更多援助。在此背景下,苏联政府提出了释放华尔顿等被捕情报人员的要求。经苏方代表和国民党代表张冲达成协议,1937年12月,在狱中度过了两年多的华尔顿被释放。随后,他取道新疆返回了苏联。

陆海防的叛变使共产国际远东情报局的组织受到相当程度的破坏,也使中国共产党领导下的革命事业受到莫大伤害。他不仅出卖了华尔顿,还供出了刘燧元、张放等人,导致黄维祐、陈绍韩、王莹、袁殊、汪默清、胡克林、俞瑞允等被捕。其中,陈绍韩系蒋介石嫡系部队第三军军部上校参谋,蒋介石下令对他军法审判,迅即枪决。其他大部分人,一直关押到全民族抗战爆发后才被释放。

编辑/王尧