潘晓之问:43年后的回响

2024-01-29罗兰

罗兰

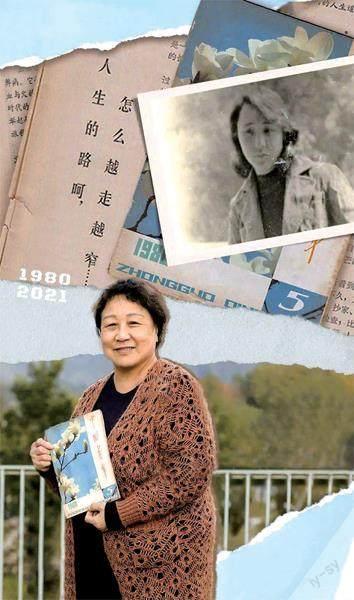

黄晓菊拿着1980年5月的《中国青年》

1980年5月,《中国青年》杂志刊登了署名潘晓的一封信。信中,潘晓称自己是一名23岁的青年,“应该说才刚刚走向生活,可人生的一切奥秘和吸引力对我已经不复存在”。因为从家庭到社会,她“眼睛所看到的事实总是和头脑里接受的教育形成尖锐的矛盾”。

许多人读到了那一期杂志,被潘晓的这段话击中:“有人说,时代在前进,可我触不到它有力的肩膀;也有人说,世上有一种宽广的、伟大的事业,可我不知道它在哪里。人生的路呵,怎么越走越窄……”潘晓的信,如同一块大石,一下砸出了巨浪。

潘晓是谁?潘晓的背后就有黄晓菊。

1980年年初,《中国青年》的编辑马丽珍接到编委会的任务:组织开展一场讨论。她将主题确定为人生观。黄晓菊的发言引发了许多人的回响:“在小工厂织补毛衣,干了六七年,感到苦闷,没出路。我们的前途在哪儿,该怎么想?”当年黄晓菊25岁,是北京一家羊毛衫厂的普通工人,业余时间在工人俱乐部上文学班。

编辑们敏锐地察觉到,这是一个可贵的范本,她们让黄晓菊将它写下来。与此同时,马丽珍接触到北京经济学院的一名学生潘祎。刚经历了自杀未遂的潘祎,对社会和人生充满灰暗的理解。他也应邀写下自己的感受。编辑马笑冬执笔做了修改,并从黄晓菊和潘祎的名字中各取一个字,组成了“潘晓”这个名字。

潘晓的反响远远超出编辑部的预期,不到一个月编辑部就收到了两万多封信。“人生的路为什么越走越窄”成为当时最火热的社会话题。

40多年后,黄晓菊回忆起那段日子。那也是她生命中的夏天,热烈、明亮。

那些痛苦和愤怒是从哪里来的,黄晓菊觉得始于时代造就的孤独童年。

1955年,黄晓菊出生在北京。她的母亲是北京人,生长在大院里,碰上国家号召干部子弟支援边疆,不到20岁就报名去了内蒙古。在遥远的边地,黄晓菊的母亲认识了一位高大英俊的连长。他们结婚,生育了5个孩子。第一个孩子就是黄晓菊。

内蒙古物资匮乏,黄晓菊一岁半时,患上了软骨病和生理性黄疸。父母把她送到北京的外祖父母家。

那时,黄晓菊的几个舅舅和姨妈都住在那里,最小的姨妈只比黄晓菊大8岁。外祖母本已疲于料理一大家子的日常生活,突然被塞进来的外孙女更加重了她的负担。

逼仄的生活挤压了温情。黄晓菊一直忘不了,外祖母做了好吃的,会悄悄藏起来留给小姨妈。

寒暑假回到内蒙古自己家,黄晓菊也得不到渴盼的亲情。父亲脾气暴躁,母亲性格愚钝耿直,加上常年分离,他们对待大女儿淡漠而严厉。初中毕业后,黄晓菊想继续上高中,母亲却说家里生活困难,让她尽快工作。

黄晓菊的求学生涯结束了,但工作并不容易找。她当时患上了严重的风湿性关节炎。

亲情的缺失让黄晓菊养成了敏感、独立和强势的个性。关节炎的症状日益严重,可她连止疼片都买不起。听说有了工作就能享受公费医疗,黄晓菊便给街道办写了一封求助信,请以前的老师和同学签上名。在街道办的帮助下,她终于有了一份工作,进入一家羊毛衫厂当工人。

因为腿脚不灵便,黄晓菊被分配到一个坐着干活的岗位,负责织补毛衣上的漏洞。就这样日复一日地,车间里十几个人,围着一张巨大的桌子,上面堆着山一样的毛衣,永远补不完。枯燥的劳作磨损了年轻人的意气,带来另一种无望感。

黄晓菊克服单调的方法是,手上干着活,心里想着约翰·克利斯朵夫。她喜欢读文学作品,看了《简·爱》《战争与和平》这些经典著作,激动得不行。她觉得,书中的故事不会是凭空编出来的,“一定有那样的世界,有那样的人”。她想跟那样的人生活在一起,“成为他们,多好”。

《中国青年》编辑部找到她时,她的不甘、迷茫、孤独已经淤积了很长时间。因“潘晓”出名后,常有读者来工厂找黄晓菊,对她倾诉自己的苦闷。工厂觉得她是个不安定因素,要求《中国青年》杂志将她调离。几方拉锯下,黄晓菊离开羊毛衫厂,调到中国青年出版社下属的印刷厂工作。

这算得上一个小小的跨越,她进入了听上去更体面的单位,憧憬着“可以去跟人聊精神的话题”。那是她的精神苦痛最初被人看到的地方。

打包书籍的工作并不比织补毛衣省力。除了能接触到书籍让自己有少许满足感,只有当出版社的人偶尔过来翻翻书,黄晓菊才能从他们的交谈里捕捉到自己感兴趣的一鳞半爪。

“当时觉得他们应该特别好,对年轻人应该特别热情。愿意倾听年轻人的心声,把年轻人的事当事。”回忆起当时,黄晓菊说自己“有一股特别傻的理想主义”。事实上,机关里的人忙于应付工作,没有人来找身边的青年,找她聊一聊,“根本没人真正关心年轻人有什么痛苦”。

黄晓菊告别印刷厂,考入中国科学院民族研究所,担任资料员。起初,她对这份工作很满意,工作量不大,又是在最高等级的科研机构。

那时走进阅览室的民族所研究人员,大概想不到这个资料员渴盼着和他们交谈。

周旭芳毕业于复旦大学哲学专业,当时刚被分配到民族研究所工作。她爱阅读,出入单位总是背着一袋书。黄晓菊喜欢爱读书的人,就主动找她攀谈。周旭芳很快发现,黄晓菊性情率直。工作之外,两个人成了时常来往的朋友。

为阅览室订阅杂志时,黄晓菊改变了过去只订学术期刊的做法,加上了一些通识类杂志。她希望研究人员能“有点人味”:“有了人味以后,对职业可能会有不一样的看法。”

黄晓菊觉得这里有些人不研究真问题:“为了评职称抄点东西,不去真的关心人,关心社会……自己能想出一个道理,这一生才是真的有价值。”

她再度失望了。心中至高的思想殿堂里遍布无物之阵,难以找到她看重的独立精神。

黄晓菊遇到过令自己折服的人——坐在轮椅上的史铁生。

此时的史铁生已经发表了一些作品,但还没有写出成名作《我的遥远的清平湾》,还不是家喻户晓的著名作家。相处一段时间后,黄晓菊被他的自信、坚定、幽默打动了。她觉得史铁生比自己认识的所有男性都强大:“被束缚在那样一副身躯里,还能保持平和、镇定,还有健全的生命力和自我承载的能力。”“对于自己想干什么,他在每一个时刻内心都很笃定。”而这正是风风火火的她所缺少的。

几年后,史铁生在《我与地坛》里写道:“剩下的就是怎样活的问题了。这却不是在某一个瞬间就能完全想透的,不是能够一次性解决的事,怕是活多久就要想它多久了,就像是伴你终生的魔鬼或恋人。”关于人要怎样活,他们不止一次讨论过。史铁生以丰沛、豁达、纯净的一生,呈现出近乎完美的答案,而黄晓菊将在漫长的日子里持续思考。

1984年,黄晓菊怀孕了。因为想要生下孩子,她和男朋友结了婚。“我想给自己生一个有血缘关系的亲人”,她希望借此填补自己血缘亲情的缺失。丈夫桑是学化工专业的大学毕业生,也是被潘晓吸引来的众多朋友中的一个。

仓促进入婚姻,加上孩子的出生,黄晓菊很快被琐细繁重的日常包围。桑的弱点也日益显露出来。争吵无休无止。桑觉得自己被欺骗了:你不是潘晓吗?不是追求精神吗?怎么也天天为家务事唠叨,和那些俗气的女人没有两样!到后来,除了厌倦,桑还感到一种更深的悲哀:“把你变成我妻子,让我最彻底地失去了你。”

黄晓菊说:“我一直记得雨果的一句话——寄托有时便是断送。”这像她对自己婚姻的总结。

孩子3岁时,黄晓菊的婚姻走到尽头。几乎同时,她与领导的矛盾激化,被研究所停聘。她不愿低头顺服,便选择放弃这份稳定体面的工作。

工作没有了,还得抚养孩子。那段时间,黄晓菊经常半夜突然醒来,忧心以后的生计。最终,她决定去南方,去改革开放的前沿地带。

一起谈论文学、看电影的朋友们也都四下散去。商品经济的浪潮袭来,那个闪闪发光的年代像那些夜晚的酒局一样,走到了杯盘狼藉的时刻。

衣服永远晒不干,是南方给黄晓菊的第一印象。

她应聘到海南的一家报社工作,名义上是记者,实际负责给企业写广告文案。报社给了黄晓菊一本电话簿,她挨个儿给上面的公司打电话。若对方有意向,她再上门商谈。

这份工作和黄晓菊原先期待的文化气息相去甚远。不到一年,黄晓菊放弃了这份工作。回北京短暂停留后,她又去了深圳。

到了深圳,黄晓菊发现这里的竞争远比海南的激烈,没有学历、不会电脑的她,根本找不到向往的白领工作。当身上剩下的钱已经不够买一张返程票时,她终于抓住了一个当保姆的机会。

聘用黄晓菊的是一家日资企业,她负责每天给总经理夫妇和几位高管做两餐饭,以及打扫卫生,其他时间陪伴老板的太太。面试时,总经理觉得黄晓菊看上去不太柔顺,怕她做不好保姆。最后,总经理太太索荣花做主留下了她。

黄晓菊好奇地问索荣花:“你知道我不会做家务,当初为什么留下我?”索荣花说:“你有孩子,孩子不能挨饿。”

索荣花是韩国人,基本不会说汉语,但连比画带猜地,她们的话题渐渐从家务延伸到彼此的生活,她们成了好朋友。南方向黄晓菊露出了善意的面目。

在深圳工作,黄晓菊最牵挂的是儿子桑也行。

去了南方,黄晓菊把儿子寄养在自己的姨妈和舅舅家。在南方打拼几年,黄晓菊没有成为那时众多致富传奇中的一个,但她记住了那片不问来处的土地。

1994年,北京复兴门的百盛商场开业,回到家乡的黄晓菊在里面租下店面,启动了自己的服装生意。这是第一家进入中国的外资百货,有意无意间,她似乎总是踩在时代的浪尖上。

拣选美丽的衣服、逐渐扩张的生意给黄晓菊带来成就感,收入也足以支撑生活。但她会不时地感到烦躁。周围充斥着讨价还价的声响,每天和人交谈的内容不外乎进价、折扣和尺寸、面料。潘晓的精神寻索,在服装店里没有存身的空间。

有段时间,黄晓菊在西单女人街开店,摊位是38号。碰上中国电影博物馆展播经典电影,她就去看。后来,周围的摊主一看她不在,就都知道,38号又去看电影了。

生意最红火的阶段,黄晓菊开了5家店铺。她放弃了把生意作为人生事业的念头:“把孩子养大就赶快结束,我不能扎在这里头。”

“还是有那种不甘心。”黄晓菊仍然没有放弃心里的念想。身边的人因为物欲过盛而感到空虚时,她跟他们描述精神向往,“是你种的一盆花,就算一辈子都不会开花结果,你也别把花盆砸了。在你生命中的某一个时刻,这盆花可能会起决定性的作用”。

2022年,黄晓菊开始在网上学习心理学课程,还参加了其他学习小组。每周她都到影视公司的播放厅看一两次电影。她喜欢探讨人性的片子。

周旭芳称许好友保持了几十年的独立和锐气,很多人大学毕业后心智就不再成长,而黄晓菊始终保持着旺盛的求知欲。只有黄晓菊自己知道,最近两年,她不再满足于求知。进入影视公司8年,看了上千部电影,创作的渴望越来越热切。她想从头参与一部电影的创作,最好是自己喜欢的题材。

她去过泰国采风,也跟公司安排的年轻编剧讲过自己的经历,最后都没有形成完整的故事大纲。偶尔想自己动笔,思想和感受却像一颗颗散落的珠子,找不到线把它们串起来,很快又放弃了。

创作梦悬在那里,不远不近。或许,电影也好,文学也好,都只是桥梁。她真正想探究的,始终是生活本身。

她说:“哪里能让我不惶惶我就去哪里,哪怕能让我不惶惶一天都行。”

我问她,究竟是什么令她惶惶。“精神和情感没有归属感。”她说。

“这一生到底要往哪里去,人生的终极道理究竟是什么”,不明白这个,她死都不认。

(临江月明摘自微信公众号“人物”,本刊节选)