民间艺术色彩的情理与规限

2024-01-23赵哲李梓怡沈阳师范大学

赵哲 李梓怡/沈阳师范大学

1 民间色彩的发展之源

我国古代祖先对于颜色的认识经历了从最初的一元的祭祀,到黄帝时代的“五彩彰施”,以及人们对颜色认识的逐步深化,华夏先民们将阴阳五行、方位和颜色三者有机地融合起来,建立在“五色说”之上的中国色彩审美观念就逐步发展起来。中国人民的颜色艺术经历了数千年的发展变化,在颜色系统的持续作用下,出现了一种多样化的发展态势:一种是以笔墨为主要美学趣味的写意画法,另一种是以“笔墨为本”,即以“笔墨为美”;也有借鉴西方色彩理论,注重理性分析的画法。然而,仅就颜色的随意性和自由性以及所反映的民俗文化性而言,它最能反映出具有明显地域特色的民族特色[1]。

大约在公元前3000 年,黄帝染衣裳,虞舜画衣冠所描述的涂彩图案,早在华夏人的颜色装扮中就有所体现。事实上,自从最早的人类把红土涂在自己的身体上,人们就有了第一次用颜色来装饰自己的颜色。尽管当时的人类只是单纯地以单一色调来点缀自己,以求吸引眼球,但正是通过对饰品本身这样一种外部形态,才体现了人类对颜色的直觉。从民间至今仍在使用的各种颜色的方法来看,民间艺人对高纯度颜色的偏好,例如:“红依黄,明转明”。这种迷人而灿烂的民俗色彩,恰是前人用色彩来装点自己的天性的色彩表达。尽管在近代,也有一些民俗工艺品通过灰来达到高雅的目的,但这种情况并不多见。

在民间美术作品中,往往可以发现一些民俗文化的痕迹,如节日庆典、婚丧嫁娶、生娃祝寿等;因此,民俗画能够表达的题材十分广阔,大量的民间美术作品,如剪纸、泥塑、刺绣等;年画、印染、玩具等,都能通过绘画艺术,在纸上进行再创造,创造出一幅又一幅富有想像力的新画面。它不仅在充实人民群众的闲暇之余,还表现出人民的心理、欲望、信念和道德理念,从而形成了一种极富地方民族色彩的文艺形态。中国的农民画被誉为“当代民俗画”,它以其鲜艳的颜色和高度的装饰效果得到了人们的关注;许多职业艺术家纷纷投身于农民画的创造之中,使其具有一定的“文化性”或“文艺性”色彩。但是,一些接受过专门的艺术理论训练的艺术家,对于应该具有的一些变形的、奔放的、生动的色彩与形状,却不敢大胆地运用,以前的理论知识制约着他们的色彩直觉。他们过分地追求艺术上的合理性,而丧失了对颜色的活力与表达能力。所以,要创作出一幅好的民俗画,就需要艺术家打破理智的桎梏,将自己最原始的颜色直觉释放出来。原因在于:“民俗色彩在感性上确实是很薄弱的。人们在工作之外,自然而然地产生了一种“愉悦”的本能需求的愉悦原理,并平静地参与到各种颜色的艺术中去,例如制作粘土玩具、剪纸、社戏、年画。人类对颜色的自然直觉,正是民俗色彩发展的源泉[2]。

人类在旧石器时代便开始创造颜料,用色彩为工具上色,制作石珠、壁画等装饰品,这类型的民间艺术色彩没有理性逻辑。如金沙江岩画(图1),是目前有绝对年代数据测定记录的中国最古老的彩绘岩画,可追溯到新石器早中期甚至旧石器晚期,绘画中的色彩偏向于就地取材,以原始的生命本能来选择有生命活力的色彩。如画面中的红色和褐色等,单纯且醒目,显著地刺激着原始先民尚未成熟的色彩感知机制,留下鲜明的印象。

图1 金沙江岩画

2 民间色彩在不同状态下的特征

民俗色彩历经世代传承,一直延续到今天。因此,在一定程度上,这一由“原生态”到“现代”的民俗色彩行为,应当是“一切人的颜色艺术行为的原始体系”。从当前各民族民间美术所运用的颜色构成来分析,可以将其分为三种形态。

2.1 封闭状态的色彩装饰性

很多曾经在农业社会中生存很久的人,一辈子也没有离开过自己的故乡。在这样一种与世隔绝的环境中产生的娱乐和精神生活的颜色,是极不容易被外部因素所左右的,因此,地域色彩的选取趋向是比较固定的。处于密闭环境中的人的最初的颜色欲望得到了完全的唤醒,民众,特别是那些居住在边远地区或乡村地区的民众,他们的色彩创作更为奔放,这也是民俗色彩独特的重要因素。可见,该地区的民俗色彩是比较固定的,它与当地的民俗生活息息相关。在这样一种相对封闭的环境中,所使用的颜色是以粗犷、夸张和直接的装饰色为外部呈现的。在观赏民俗美术的时候,最能够打动人的就是它里面的颜色装饰,这就是美术作品中的颜色装饰,手艺高超的艺术家经常通过鲜艳耀眼的颜色对比、互补色对比、明度对比等手段来实现作品的装饰效果。直到今天,许多民俗艺术在其颜色装饰上都带有一种从远古时代开始就源于人的生活本性的颜色印记。民间美术在色彩的选用上通常并不是简单地模仿自然色彩,比如民间绘画、民间泥塑、民间手工艺品等,它们的色彩运用都是在表达目标的原始色彩之上,为了追求美而进行的变化与夸张,色彩与形状的点缀变化,近乎“笔随心走”[3]。

2.2 本能状态的色彩表现性

新石器时期的原始人为了吸引异性,会把海贝和兽骨做成的项链戴在身上。在黄河中游的仰韶文化遗迹中,彩陶上的装饰纹样多种多样,其器物表面上已有了巫祭用的颜色。格罗塞在他的《艺术的起源》中写道:“达尔文把一块红色的布料交给了一个男人,那个男人就用这块布料来做衣服,然后他和他的伙伴们就用这块布料做成了一件衣服,用来装饰他们被冻住的四肢。”从我们先民及先民的早期装饰来看,颜色装饰主要是人们对于颜色的一种自然的反映,这一点与我们民族传统的装饰风格是一致的。民俗色彩的运用,并不是为了追求真实的真实,它是从人类最基本的用色的本性出发的,它侧重于用主观的颜色来表达民俗画家心中的思想。对于民俗画家来说,色彩往往是次要的。人们在生活中的各个时期,或当他们的心灵达到一定程度后,他们的用色习性也会随之变化;这样的变化更像是一种天然的表达,也是一种天然的创作。例如,中国的民间剪纸大都是用一种颜色来表达传统的民间主题,而被联合国教科文机构授予「民族工艺宗师」的库淑兰,其创作风格也从最初的单一色彩走向多元,主题也从早年的传统向真实与美好的表达方式转变。任何形式的变化,都必须以人类的颜色本性为依据,不然,它就会丧失它的活力[4]。

2.3 参与创作的群众性

民俗艺术作为一种原始的艺术形态,其产生和传承与人民的日常生活密切相关。部分民俗艺术工作者是未接受过正式文化教育的平民百姓,他们因自己的文化素养与能力所限,很难在用色实践中建立起一套专门的色彩理论。所以,他们在进行艺术创作时,注重运用自己的直觉去表达自己的情感,把积累的颜色经验和技巧通过简单明了的口头传达给后代。在这一进程中,很多更容易记住的颜色法则就会显现出来,如年画的用色口诀“要喜气,红兼绿”“要求扬,一片黄”;惠山泥人创作的口诀“先开相、后装花,描金带彩在后头”等。

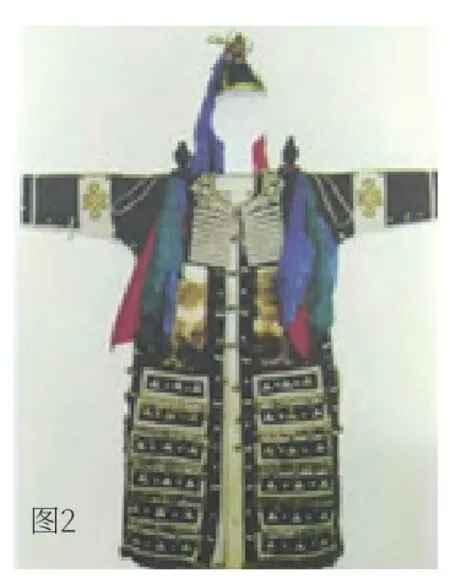

如萨满人的服装(图2),红、青、白;黄色和黑色都是室内的装饰性颜色,而红色代表了阳气,因此,人们更喜欢把它和生活的观念联系在一起,通过它来达到人与神之间的交流;那是一种对生活的向往和热情。绿色是吉祥的颜色,在阴阳五气之中,绿色是东方的颜色,是萨满巫咒中的辟邪之物。黄是大地的颜色,是一切生命的基础,它的重要性不言而喻,曾经,人们在生活中不能用黄色,因为它可以让巫师的祭祀变得神圣而又神秘。从这一点上,我们可以看到,民间美术中的色彩,具有很强的想象力,它是一朵在礼仪体系的约束下绽放的自由之花。

图2 雅德根神服(达斡尔族) (图片来源:富育光《萨满艺术论》)

3 民间艺术色彩的使用情理

3.1 起源于真情实感的择色理念

民间美术的颜色既具有感性的物质特征,又具有大众的心理空间,它既是对自然界的客观真理的追寻,又是对人的灵魂与感情的追寻;它源于实际,但与实际有所区别,通过创作者的认识处理,带有很强的主观性,或者浓缩表现出天然的色彩;或者偏离了天性,表现了内在的真实情感。

民间美术中的颜色运用不仅是一种视觉艺术,更是一种表现形式。人对颜色的认识是由人的主观感受决定的,它是决定颜色运用的一种途径。在民间美术中,颜色所蕴含的含义并不只是一种简单的视觉象征,它与人、物、情相互交流和共鸣,折射出人与客观世界的一定相互作用和联系。总之,民间美术中的颜色具有表达思想感情的功能,它作为一种外部的视觉表现形式,通过比喻、联想等方式传达了一种文化理念[5]。

3.2 凝集于民族心理的内隐动机

民族心态对民间艺术的色彩有很大的影响,就拿民俗艺术的表现来说,它的颜色能够反映出人们的美学倾向,例如,人们崇尚红色,崇尚黄色,喜欢蓝色等鲜艳的颜色,这些都是在漫长的美学积累下,逐渐发展成为一种稳定的符号,已经成为民间艺术所共知的颜色体系。在农业文化时代,黄象征着大地与收获,象征着农作物的青绿,象征着水果的鲜红;蓝天就是它的颜色,而这种对颜色的偏好也是可以理解的。民间美术在运用颜色时,不仅能使人产生一种天然的联想,还能把颜色与人的精神需要结合在一起,例如,用强烈的颜色,表现出对生活的赞美和期待;用明亮的颜色来表现对人生的乐观、乐观等等。就拿过年来说,汉族和其它少数民族在过年的民间文艺活动中,都会选用很多亮丽的红色,如春联、灯笼、窗花等,创造出一种喜庆的气氛,让人们立刻想到了欣欣向荣的生活,生活的丰富多彩,红色是喜庆吉祥的象征,这一点,已被广大群众所认同。再比如婚礼上,新人的衣服、家具等,都是人们用颜色表达自己的心愿的一种方式,鲜艳的颜色可以弥补人们的心灵,填补他们的缺乏。耀眼的颜色释放并纾解贫困与贫困,给予人们心灵上的安慰。

3.3 启发于心理联想的用色指导

颜色内在的物理性质能引起人类的精神响应,例如,颜色能给人一种温馨的感受,能使人产生情绪和思考,这就是颜色对人的一种最直观的精神联系。而且,颜色还能产生更加复杂的直接的精神联系,正如《文心雕龙》中所说:“觅之移动,心不定。”颜色能唤起人类的美感,而人类对颜色的深刻联系又会对颜色的选用和使用产生一定的作用。

在古代的民间美术中,祖先就将颜色和物体的特性联系起来,例如,草木的蓬勃生机,黑兽的凶猛和凶残;形成了一种特殊的色彩观念和色彩处理方法。这些联系基于直觉和丰富的体验,并在实践中被巩固和巩固,所以当你提到某种颜色时,第一个想到的就是它所蕴含的文化含义;它的自然属性、物理属性和美学属性都是第二位的[6]。

4 民间艺术色彩的使用规限

4.1 礼制之限

其中,政治礼仪制度对民间美术的色彩产生了深刻的影响,它是民间美术观念的产生和演变的一个重要原因。具有了更为丰厚的社会内涵。

《礼记》中曾说过:“礼仪之首,就是要端正形体,统一的颜色,统一的语言。”这说明了颜色在礼义中起到了辅助作用,黑色、白色、红色、黄色、青色等为正色,主要出现在正式场合,如祭祀、授爵等,而与之相配的色彩为中色,属于比较低级的,通常在社会等级较低的团体中使用。混合色彩所形成的色彩也叫杂色,例如灰色和棕色,通常是用来形容穷人和犯罪分子的。比如唐朝,三品官穿紫袍,四品官穿大红袍。宋朝政府对宫廷建筑用色有详尽的规范,宫廷祠宇可“五彩遍装”,即以红黄之顶,以碧青之檐,赤墙碧瓦,碧天朱门;整个看起来,凌然不容亵渎。

4.2 五行之限

《老子》和《易传》等道教经典都提到了阴阳二极,它们是对立的两极,互相转化的进程,而运化道始终不会改变。“五行论”是民间美术运用中最重要的一环,五色观是民间美术在使用颜色时的“五行论”。齐国的阴阳家邹衍,把五行、五德和五色联系起来,把颜色和玄机联系起来,对哲学、艺术和礼仪等方面产生了深刻的影响。五种颜色的观点还与先民的宇宙观、伦理观、哲学观相结合,形成了一种社会秩序的组成要素,渗透到民间,对民俗美术的颜色观产生制约作用。

5 结语

中国民间美术在使用上,倾向于选用色调鲜明、对比鲜明的色彩,使人们在视觉上产生一种很强的色彩感受,容易记住,这是人们对于色彩的直觉的一种生理响应特征;是一种情绪和直觉。也是在政治礼仪中使用的,一般都是以严肃的表情来宣告特殊的贵族身份。中国民间美术在使用上的颜色,除了具有自身的艺术美学创作外,还具有极其清晰的政治和道德目标。民间美术所选择的颜色,是感情和礼仪的纠结,是颜色选择的合理意义和感情符号的结合;色彩在美学和艺术上的作用远远超过了它的美学和道德意义。总体来说,由内在的主观产生,表现在感情上,局限在礼仪方面;这是一种合情而合理的文化特征。